Сырая тяжесть сапога,

роса на карабине,

кругом тайга, одна тайга,

а мы посередине….

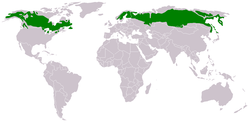

Тайга - характеризуется преобладанием хвойных лесов, различных видов ели, пихты, лиственницы и сосны.

Впервые подробный анализ понятия «тайга» дал в 1898 году П. Н. Крылов, который определил тайгу как «темнохвойный бореальный сомкнутый лес» и противопоставил её сосновому бору, лиственничным, сосновым и мелколиственным лесам

Тайга располагается в северной субарктической влажной географической зоне, и хвойные деревья в тайге составляют основу растительной жизни.

Кроме того, для этой зоны также характерны болота, которые покрывают материковую часть Канады и Западную Сибирь.

Тайга - самая большая по площади ландшафтная зона России. Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири - 2150 километров. Таёжные зоны России стали формироваться ещё до наступления ледников.

В Европе таёжные леса занимают практически весь Скандинавский полуостров и Финляндию. И это, кстати фактически единственные реликтовые леса в Европе. Все остальные леса Европы, за редким исключением, давно вырублены, и на их месте высаженны новые… Или старые вырубки и заброшенные поля, особенно в предгорьях, как, например, в Испании, или на юге Франции заросли маквисом – колючим кустарником и соснами-пиниями…

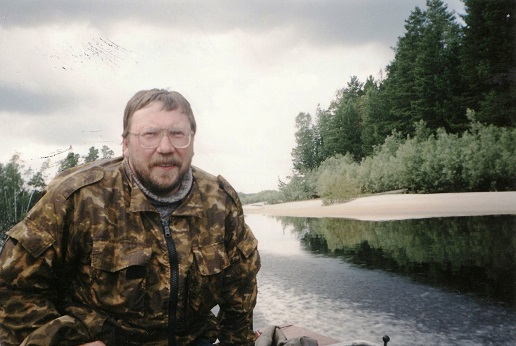

Западная Сибирь. Река Большой Лямин.

Западная Сибирь. Река Большой Лямин.

В России южная граница тайги проходит примерно через Псков, Ярославль, Екатеринбург, Томск, Читу, Комсомольск-на-Амуре и средний Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке, где тайгу сменяют уже смешанные леса.

Большая часть Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, горы Северного и Среднего Урала, Алтая, Саян, Прибайкалья, северного Сихотэ-Алиня, северного Большого Хингана покрыты именно таёжными лесами.

Тайга делится (в направлении от юга на север) на три подзоны, по характеру растительности: южную, среднюю и северную.

В северной тайге доминируют низкорослые и разреженные ели и сосны, в средней тайге растут в основном ельники-черничники. Растительность южной тайги значительно более разнообразна.

Крайняя южная граница тайги находится на 42-ой параллели (северная часть острова Хоккайдо в Японии), крайняя северная — вплоть до 72-ой параллели (Таймыр).

Для таежных лесов характерно отсутствие или слабое развитие подлеска - тайга темная, и света мало, а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи).

В тайге растут лишь некоторые кустарники - можжевельник, жимолость, смородина), и кустарнички - черника, брусника, княженика и др.), а из трав кислица и грушанка.

На севере Европы, в Финляндии, Швеции, Норвегии, России, преобладают еловые таёжные леса, а вот в Северной Америке, в Канаде - еловые леса с примесью лиственницы канадской.

Для тайги Урала характерны светлохвойные сосновые леса.

В Сибири и на Дальнем Востоке – в основном редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и других растений.

Почва в тайге, как правило, дерново-подзолистая, гумуса мало, и сам гумусовый горизонт очень маломощный, часто 1-2 см.

Тайгу Евразии, главным образом массивы сибирской тайги, называют зелёными «лёгкими» планеты (по аналогии с южноамериканской гилеей), так как от состояния этих лесов зависит кислородный и углеродный баланс приземного слоя атмосферы.

Традиционные занятия населения местного населения таежный районов - охота на пушного зверя, сбор лекарственного сырья, дикорастущих плодов, орехов, ягод и грибов, рыболовство, лесопромысловое хозяйство скотоводство (часто оленеводство), а сейчас также, и, к сожалению, добыча нефти.

Светлохвойная тайга - один из основных типов тайги. В светлохвойной тайге преобладают светлохвойные виды деревьев — лиственница и сосна. Растёт также берёза, кедровый стланик, кедровая сосна, осина и др.

Светлохвойная тайга распространена в Восточной и Средней Сибири. Светлохвойные леса также встречаются и в других регионах (Урал, Западная Сибирь, Канада).

Светлохвойная тайга сформировалась в условиях резко континентального климата. Количество осадков — от 800 до 300 мм в год. Средняя температура января от −39 °C до −10 °C, июля — от +16 °C до +20 °C.

Светлохвойная тайга Западной Сибири на гривах долины Оби. Фото автора

Светлохвойная тайга Западной Сибири на гривах долины Оби. Фото автора

Лиственничная тайга

Она ещё более светлая, чем сосновая. Кроны лиственниц очень редкие и почти не затеняют почву. В ясную погоду в таком лесу много солнца, почти как на открытом месте.

На почве часто бывает сплошной моховой покров, на фоне которого растут типично таежные растения: брусника, толокнянка, линнея, грушанка круглолистная, плауны.

Есть также растения, свойственные тундре и верховым болотам, — багульник, голубика.

В темнохвойной тайге преобладает ель и пихта. Растёт также сосна, можжевельник, кедр, бук и берёза.

Темнохвойная тайга распространена в Северной Америке, Северной Европе, горах Северного полушария (Альпы, Карпаты, Саяны, Алтайские горы, Канадские Кордильеры).

Темнохвойные леса распространены в районах с достаточным или избыточным увлажнением. В Сибири, в зоне резко континентального климата, темнохвойная тайга распространена в горах на значительной высоте, так как с высотой увеличивается количество осадков.

Темнохвойная тайга сформировалась в условиях умеренного, морского, умеренно-континентального или горного умеренного климата. Количество осадков — от 2000 до 500 мм в год. Средняя температура января от −25 °C до -+4°C, июля — от +14 °C до +19 °C.

След медведя. Фото автора

След медведя. Фото автора

Еловая тайга

Большую часть темнохвойной тайги занимают еловые леса. Еловый лес — совершенно особое, своеобразное растительное сообщество.

Этот лес мрачный, тенистый и влажный. Ель создает очень сильное затенение, и под её пологом могут существовать лишь теневыносливые растения.

Кустарников в ельнике обычно мало, а на почве - сплошной зеленый ковер мхов и немногочисленные виды трав и кустарничков.

Часто под ельниками, на бедных гумусом и очень сырых почвах, асстилается сплошной и довольно толстый «ковер» мха «кукушкин лён» (название такого леса - «ельник-долгомошник»).

Экологические проблемы тайги

Экологические проблемы лесов таежной зоны сложны и многообразны. Важнейшей проблемой (причем не только экологической, но и экономической, и социальной), является проблема истощения лесных ресурсов.

Когда в начале ХХ века столетия впервые был поднят вопрос об истощении в первую очередь лесных богатств Европейского Севера России, сам этот Север представлял собой «безбрежное море тайги» - огромные лесные массивы, в которые были вкраплены относительно небольшие по площади участки слабозаселенной и используемой человеком территории. Основные поселения были лишь по долинам больших и судоходных рек. В Сибири в те времена мноие районы были просто незаселенны или там жило лишь местное население, которое кочевало и занималось лишь охотой, рыболовством и собирательством – эвены, эвенки, манси, ханты и т.д.

Лесоводы, говорившие в те времена об истощении лесных богатств Севера, вовсе не имели в виду то, что тайга кончается и превращается в безлесные пространства - речь шла в первую очередь о резком ухудшении качества северных российских лесов.

Особое беспокойство вызывало истощение запасов ценной по тем временам древесины - крупных, не имеющих дефектов деревьев сосны и ели (в первую очередь знаменитой «беломорской сосны», бесспорно лидировавшей на всех европейских лесных рынках того времени).

Беспорядочные выборочные рубки XIX столетия вместе с сопутствовавшими им пожарами привели к постепенному превращению ранее здоровых, образованных в значительной степени крупными старыми деревьями, северных лесов в тонкомерные, с большим количеством поврежденных и малопродуктивных деревьев (не заготавливавшихся промышленниками).

Запасы ценной древесины, от которой в то время зависело экономическое благополучия промышленников и большой части населения и Европейского Севера, и Сибири, в значительной степени истощились.

В тридцатые годы ХХ века лесозаготовительная деятельность на Севере, и особенно в Сибири резко увеличилась, одновременно с этим резко изменилась и технология лесозаготовок - на смену низкоинтенсивным выборочным рубкам, при которых заготавливались только лучшие деревья в лучших, часто очень удаленных, лесах, пришли сплошные рубки в лесах, расположенных поблизости от транспортных путей и мест потребления древесины.

Кроме того, были отменены многие ограничения на способы, сроки и объемы заготовки древесины; количество заготавливаемой древесины стало определяться лишь техническими возможностями заготовителей и …планом.

И сейчас вновь идет речь об истощении тех лесных ресурсов, которые могут быть использованы при современной системе хозяйствования, которые могут поддержать экономическое благополучие населения Европейского Севера и Сибири России.

К сожалению, сегодня в России, экологические проблемы тайги, в связи с хищническим лесопользованием, почти полным отсутствием системы особо охраняемых природных территорий, а также частыми пожарами, являются уже экологическим бедствием.

К числу важнейших экологических проблем, связанных с таёжными районами России относятся:

- быстрое уничтожение массивов естественной тайги, являющихся последними территориями, где сохраняется естественное таежное биологическое разнообразие и многие другие элементы естественных таежных ландшафтов;

- отсутствие эффективной лесной охраны, и, как следствие, большое количество лесных пожаров, уничтожающих в таежных лесах Севера ежегодно значительные площади лесов;

- эрозия и заболачивание вырубок, что связанно с большим размером вырубаемых площадей, применением тяжелой лесозаготовительной техники, отсутствием мер по эффективному лесовосстановлению;

- засорение рек, использовавшихся в прошлом для сплава древесины, утонувшими бревнами и другими древесными отходами;

- уничтожение значительной части лесов вдоль берегов таежных рек, и в результате - эрозию склонов речных долин, загрязнение вод смываемой с лесосек почвой, изменение водного режима рек и озер;

- резкое сокращение биологического разнообразия многих таежных территорий, сокращение численности многих видов растений и животных, в результате интенсивных рубок оказавшихся на грани уничтожения;

- многократное сокращение численности многих охотничье-промысловых видов животных;

- фрагментацию крупных массивов дикой природы на множество мелких частей, разделенных дорогами, населенными пунктами, различными линиями коммуникаций, и в результате - нарушение естественных путей миграций многих видов животных, нарушение целостности популяций и снижение их жизнеспособности;

- загрязнение больших таежных территорий свалками промышленных отходов, токсическими (например, при падении нижних ступеней запускаемых ракет) и радиоактивными отходами.

Тайга – это уникальные леса, «легкие планеты», ставшие также и привычным местом обитания многих ценных и редких животных. Для сохранения биологического многообразия таежных лесов необходимы серьезные меры со стороны в первую очередь государства, различных экологических организаций, и главное - введение новых законодательных норм и актов об охране таёжных территорий.

Литература

Ермаков Н.Б. Разнообразие бореальной растительности Северной Азии. Гемибореальные леса. Классификация и ординация. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003.

Пармузин Ю.П. Тайга СССР. М.: Мысль, 1985.

Экологический атлас России: карта ландшафтов А.Г. Исаченко.

http://rastitelnyj.ru/tayga1.htm

http://rastitelnyj.ru/tayga2.htm

http://rastitelnyj.ru/tayga3.htm

http://www.forest.ru/rus/publications/taiga/03.html