К определенным техногенным процессам можно отнести и процессы биоминералообразования, связанные с биологическим воздействием на техногенные отложения, а также на различные здания, сооружения, конструкции. Вероятно, следует учитывать возможности биогенного воздействия и соответственно процессов биоминералообразования при исследовании различных техногенных отложений.

На процессы взаимодействия живой и неживой природы обращал внимание еще В.И. Вернадский. Он отмечал, что живые организмы неразрывно связаны с косной материей земной коры, с минералами и горными породами и эта связь носит жизнеобеспечивающий характер. В.И. Вернадский писал, что «…живой организм составляет неразрывную часть земной коры, есть ее порождение, часть ее химического механизма…» [Вернадский, 1954]. Минералы, возникающие в живом организме (биоминералы), участвуют в его строении, жизненно ему необходимы.

Генезис многих осадочных горных пород связан с отмиранием или деятельностью различных организмов. Огромные толщи строматолитов связаны с жизнедеятельностью сине-зеленых водорослей, коралловые рифы – продукт жизнедеятельности кишечнополостных животных (полипов).

Генезис многих месторождений полезных ископаемых в той или иной степи связан с деятельностью бактерий, например месторождения болотных и озерных руд, процессов окисления сульфидов железа тионобактериями [Яхонтова, Зверева, 2000]. Безусловно, что и образование торфа, угольных толщ, нефтяных месторождений, также является процессом деятельности живого вещества. В настоящее время интенсивно развивается новая наука – биологическая минералогия или биоминералогия [Юшкин, 2003]. Она изучает строение, свойства, состав, условия образования и изменения объектов, находящихся на стыке биологии и минералогии. К таким объектам можно отнести продукты деятельности живых клеток – кости и зубы человека и животных, раковины моллюсков, скорлупа яиц, различные минералобиологические образования: псевдоморфозы минералов по костям и зубам (например, замещение пиритом остатков животных и даже человека в угольных или сульфидных шахтах), псевдоморфозы фосфатов железа по ископаемым остаткам (в основном бивням) мамонта в тундре, замещение в погребениях семиаридных и аридных ландшафтов зубов человека одонтолитом («костяной бирюзой»). Однако до настоящего времени нет единого мнения, – что такое биоминералогия и что является биоминералом. Исходя из специфики совокупности процессов происходящих в живом организме выделено понятие «органоминерального агрегата» [Кораго, 1992] с выделением орто-, мета- и тафобиогенных минералов.

В минералогии биоминералы определяются как минералы, в истории эволюции которых индивиды на некоторое время включались в биологические циклы и (или) передавались из биологических циклов, а биоминералогия определяется как раздел учения о процессах минералообразования с участием организмов [Яхонтова, Зверева, 2000].

Микрофотография зубного камня собаки. Прозрачный шлиф, николи II, об. 20. Фото автора

И.И. Гинзбург [Гинзбург, 1952] отмечал, что образование многих минералов связано с деятельностью микроорганизмов в определенных условиях (например, фосфатов железа, сульфидов железа, арагонита, фосфатов кальция, оксидов и гидрооксидов железа), некоторых сульфатов (гипса, ярозита и др.). Есть данные, что в формировании термальных месторождений золота определенную роль играют микроорганизмы. Бактериально-водорослевые сообщества переводят золото из раствора и взвесей в осадок при этом образуются частицы металла размером от 3 до 5 микрометров, реже до 15 - 20 микрометров, по форме напоминающие комки, губчатые наросты, зубчатые пластинки.

Генезис большинства аутигенных минералов почв также связан с деятельностью микробиоты и почвенной мезофауны (железомарганцевые и железистые конкреции, карбонаты кальция) [Каздым, 2007].

Таким образом, биоминералогия как генетическая наука исходит из того, что все неживое, возникшее их живого, является его частью, и эти части тесно взаимосвязаны. Главным объектом исследования биоминералогии в настоящее время является минерально-органический агрегат, состоящий из органических веществ и минеральных индивидов, имеющих определенную форму, размер, строение, состав и свойства [Юшкин, 2003].

Ю.Н. Фатыхова и А.В. Мананков отмечают, что «…в деструкции минералов горных пород принимают участие бактерии, дрожжи, микрогрибы, водоросли и их сообщества, симбиотические культуры – лишайники. Особенно активы в этих процессах микроорганизмы, образующие минеральные и органические кислоты, поверхностно активные вещества. Однако механизмы и минералогические пути микробной деструкции силикатов и алюмосиликатов изучены слабо…» [Фатыхова, Мананков, 2008]. Кроме того, бактерии ускоряют процессы гипергенного минералообразования на два-три порядка [Фатыхова, Мананков, 2008].

Специфика и парадокс биоминеральных образований в том, что их развитие связано не с физическими и химическими параметрами, что характерно для классической минералогии, а с биохимическими законами развития живой клетки. В живом организме физические и химические законы тесно связаны с биохимическими, и в ряде случаев (и довольно часто) имеют лишь подчиненное значение.

Минерально-органические агрегаты имеют кристаллическое строение, биогенные кристаллы минеральных структур могут рассматриваются как реальные кристаллы. Однако в ряде случаев биогенные кристаллы могут иметь различного рода дефекты. В основном это объемные, очень малые по сравнению с величиной кристалла нарушения правильного пространственного размещения атомов в кристаллической решетке.

Биогенные кристаллы часто не имеют правильной кристаллографической формы, что объясняется их сложением из более мелких кристаллитов, которые, как и весь кристалл, обволакиваются пленкой органической матрицы. Органическая матрица осуществляет биорегуляцию кристаллообразования. Многие кристаллы обладают блоково-мозаичными и выпуклыми гранями, образующимися на заключительных этапах их роста.

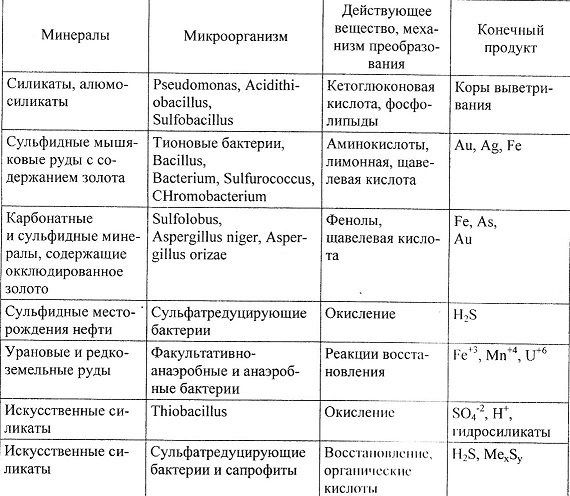

Таблица 1. Классификация по процессам и конечным продуктам [Фатыхова, Мананков, 2008].

С жизнедеятельностью грибов и бактерий связано образование травертинов (известковых туфов), состоящих из кальцита и арагонита.

Также кальцит осаждается бактериями на корнях растений, водорослях, мхах, в соляных грязевых озерах, в лиманах. Вероятно, для гетеротрофных бактерий кальцит является источником углерода. Весьма характерно обрастание кальцитом гравия, дресвы, находящихся в верхней части почвенного профиля вплоть до образования кальцитовых корок на поверхности щебня различных горных пород в степных районах.

Образование океанических железо-марганцевых конкреций также связано с жизнедеятельностью бактерий [Лысюк, 2003].

Разрушение известняка, штукатурки, кирпича различными микроорганизмами хорошо известно [Кураков, Сомова, Ивановский, 1999, Сомова, Добровольская и др., 1998].

Н.Г. Сомовой отмечено, что скорость разрушения 1 грамма крупнопористого известняка различными чистыми культурами грибов составляет от 9 до 27 лет (при содержании органического углерода 0,07 %), при уменьшении содержания органического углерода (до 10-3 %) скорость разрушения возрастает в среднем в три раза. При количественной оценке разрушенных образцов отмечено, что микробная биомасса может составлять до 130 мг в 1 грамме разрешающегося материала, т.е. 1,6 мг/см3 [Сомова, 1999].

Следы бактерий в фосфате кальция (культурный слой Москвы). Фото автора

Образование кремнезема в клетках растений (фитолитов, или биолитов) - широко распространенный процесс. В растительных клетках формируется опал в виде различных по форме и размеру включений. Фитолиты, весьма хорошо сохраняющиеся в почвах, в том числе и погребенных, служат индикаторами палеогеографической обстановки, позволяют реконструировать биоклиматические и почвенные условия в древности [Гольева, 2000].

Наиболее известный биоминерал, образующийся и в настоящее время - это жемчуг, продукт жизнедеятельности двустворчатых моллюсков («жемчужниц»). Жемчуг в обычных условиях сохраняется 300 лет, при хранении в музейных условиях до 500-600 лет, и крайне редко, при изолировании от влаги и воздуха сохраняется тысячи лет [Каздым, 2009]. Например, известен жемчуг, найденный в развалинах Помпеи (79 г. до н.э.). Иногда жемчужины сохраняются в морских осадках имеющих возраст десятки и сотни миллионов лет.

Биоминералы в организме человека

В организме человека образуется целый ряд минералов, и практически все они связаны (прямо или косвенно) с деятельностью микробиоты. В ряде случаев процессы биоминералообразования в организме человека связаны с процессами техногенеза, проживания в экологически неблагополучных зонах [Борбат, Юдина, Голованова, 2002, Потапов, Паршина, Чиглинцев и др., 2002, Потапов, Столповская, Голованова и др., 2002].

В различных органах человека образуются биоминералы патогенного характера, не свойственного живому организму, возникающие при нарушениях функционирования организма. В основном это группа так называемых уролитов, образующихся в мочевом пузыре, почках, желчном пузыре, простате. В ряде случаев возможно определить зависимости образование уролитов от экологической обстановки региона.

Уролиты различны по форме, размеру, характеру поверхности, окраске. Известны уролиты размером до 10×20 – 40×35 см в поперечнике и массой до 1 – 1.2 кг, а в почечной лоханке 80-летней женщины был обнаружен камень массой 5.5 кг.

Выделяются непосредственно уролиты, холелиты (образующиеся в желчном пузыре), саливолиты (образующиеся в слюнных железах) и дентолиты (зубные камни), кардиолиты (на сердечных клапанах).

Изучение биоминералов в организме человека (и животных), в настоящее время не только прерогатива медиков. Биоминералообразование уролитов, их состав, генезис, минералогия – объект исследований минералогов, как специфических объектов, маркирующих скорость и химизм биоминералообразования, а также решение практического медицинского вопроса – разрушение уролитов.

Таблица 2. Уролиты – химический и минеральный состав (по С.С. Потапову и др., 2001)

|

Название, принятое в медицине |

Химическое название |

Минерал |

Химическая формула |

|

Оксалаты |

Оксалат кальция, моногидрат |

Уэвеллит |

СаС2О4·Н2О

|

|

Оксалат кальция, дигидрат |

Уэделлит |

СаС2О4 ·2Н2О |

|

|

Фосфаты |

Фосфат магния и аммония, гексагидрат |

Струвит |

NH4MgPO4·6H2O |

|

Фосфат кальция основной |

Гидроксилапатит |

Ca(PO4)3(OH) |

|

|

Сложный карбонат-фосфат кальция |

Карбонатапатит |

Ca(PO4CO3)3(OH) |

|

|

Кислый фосфат магния трехводный |

Ньюберит |

MgHPO4·3H2O |

|

|

Кислый фосфат кальция двухводный |

Брушит |

CaHPO4·2H2O |

|

|

Трехкальциевый фосфат безводный |

Витлокит |

Ca3(PO4)2 |

|

|

Карбонаты |

Карбонат кальция |

Кальцит (триг) |

CaCO3 |

|

Фатерит (гекс.) |

|||

|

Оксиды |

Оксиды и гидроксиды железа |

Магнетит

|

Fe3O4

|

|

Гематит

|

Fe2O3 |

||

|

Гетит

|

FeO(OH) |

||

|

Лепидокрокит |

FeO(OH) |

||

|

Ураты |

Мочевая кислота

|

Урикит

|

C5H4N4O3

C5H4N4O3·2H2O C5H2N4O3(NH4)2 C5H2O3N4Na2·H2O C5H2O3N4Ca·2H2O

|

|

Мочекислый гидрат, аммоний урат, натрий урат, моногидрат, Кальций урат, дигидрат |

Нет аналогов |

||

|

Органические камни |

Ксантин Гипоксантин Цистин |

Нет аналогов |

C2H4N4O2 C5H4N4O [C3H6NO2S]2 |