Москва располагается на стыке Смоленско-Московской возвышенности, Москворецко-Окской равнины и Мещерской низменности. Северная часть города находится на южном крае склона Клинско-Дмитровской моренной гряды Смоленской возвышенности и охватывает водоразделы рек Москвы, Клязьмы и Яузы [1]. Максимальная абсолютная отметка находится на Теплостанской возвышенности – 250 м. Для Москвы характерно интенсивное расчленение рельефа, связанное с наличием многочисленных притоков Москва-реки – Яузы, Сетуни и др. рек, с многочисленными притоками и ручьями [2, 11, 27, 28].

По геологическому районированию Москва находится в пределах северо-восточной части Восточно-Европейской платформы, в центральной части Русской плиты, в составе Московской синеклизы. В строении платформы выделяются два структурных элемента – этажа: фундамент – с возрастом более 1,5 млрд. сложенный архейскими и нижнепротерозойскими образованиями и осадочный чехол, состоящий из рифейской и нижневендской толщ и пород фанерозоя. Породы архея, протерозоя, нижненго палеозоя и девона залегают на большой глубине и на поверхность в районе Москвы не выходят.

В отложениях карбона Московской синеклизы выделяются все три яруса (турней, визе, московский), представленные известняками, глинами, песками, песчаниками, реже мергелями. Отложения юры представлены глинами, песками с прослоями бурых углей и бурых железняков аллювиального и болотного происхождения. Для отложений юрской системы характерны морские глины, с прослоями песков, в том числе и глауконитовых, мергелей, ожелезненных песчаников, обшей мощностью первые десятки метров. Для отложений мелового периода характерны пески, часто глауконитовые, песчаники с конкрециями фосфоритов, сидеритом и пиритом, глины.

Отложения плейстоцена разделяются на нижний, средний и верхний. Он характеризуется эпохой оледенений, межледниковий и межстадиалов. Для территории Москвы можно выделить отложения трех оледенений – окского, днепровского и московского. Это глины, суглинки, валунные суглинки, пески различного генезиса (аллювиальные, озерные, флювиогляциальные), покровные суглинки.

Рельеф Москвы представляет собой всхолмленную равнину с относительными высотами 40-55 м, сложенную песками и моренными глинами. Южная часть города охватывает междуречье Москвы и Пахры. Наиболее возвышенной частью юга Москвы с превышением 130-135 м над урезом реки является Теплостанская возвышенность, высота которой достигает 200 м над уровнем моря и более 80 м над урезом реки Москвы [2, 27, 28].

Теплостанская возвышенность, круто обрываясь к реке, образует Воробьевы горы. Рельеф возвышенности – волнистый, расчлененный эрозионными долинами, балками и оврагами. На территории возвышенности большое количество малых рек, таких как Раменка, Кровянка, Котловка, Чертановка, Городня. Восточная часть Москвы относится к окраине Мещерской водо-ледниковой равнины с заболоченным рельефом, высотные отметки не превышают 30-40 м над урезом Москва-реки. Восточные и юго-восточные части центра города примыкают к Мещерской низменности, это самые низкие и плоские части его рельефа. Здесь берут начало реки Яуза и Пехорка.

В долине Москвы реки произошли наибольшие изменения рельефа. Были засыпаны овраги и промоины, раскрывавшиеся к Москва-реке. Малые реки были заключены в коллекторы (Ольховка, Неглинка и др.). В долинах рек Ходынки, Пресни, Неглинной, полностью была уничтожена гидросеть и овражно-балочная сеть. Мощность насыпных грунтов в долинах составляет до 20 м.

Современный рельеф Москвы в значительной степени образован отложениями ледниковой эпохи: двумя моренами (московской и днепровской), которые покрывают часть территории города, и эрозионной деятельностью рек. В геоморфологическом отношении большая часть города представлена моренной и флювиогляциальной равнинами и поймой с надпойменными террасами и оползневыми склонами. Кроме того, современный рельеф в значительной степени связан с техногенным и антропогенным преобразованием геологической среды и представлен техногенными отложениями различного генезиса, состава и мощности.

Техногенные отложения и грунты на территории Москвы разделяют на три группы: перемещенные (аналогичные по составу природным грунтам); отходы строительного и промышленного производства; твердые бытовые отходы с большим содержанием органического вещества. Кроме того, выделяют погребенные дорожные покрытия (булыжник, брусчатка, асфальт, бетон), фундаменты (кирпичные и др.) и мелиорированные грунты.

С.И. Петренко и Г.Л Кофф [28] выделяли 4 основные зоны современного рельефа Москвы:

· неизмененного рельефа;

· минимального изменения рельефа, с мощностью техногенных отложений до 1 м, реже до 3-6 м;

· умеренного изменения рельефа, с мощностью техногенных грунтов до 3 м, метами – 6-10 м;

· максимального изменения рельефа, с мощностью техногенных грунтов свыше 6-10 м.

Техногенные отложения – специфическая генетическая группа современных континентальных образований, происхождение которых связано с практической деятельностью человека [5, 6, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 26]. Техногенные отложения широко развиты по всей территории Москвы, причем сплошным мощным чехлом покрыта наиболее древняя часть города – центр (в пределах Садового кольца) и участки естественных понижений и пойм рек.. Средняя мощность техногенных отложений по данным различных авторов определяется от 2-4 м (1 м и менее на окраинах и в районах новостроек) до 20-24 м в центре города [2, 26, 28].Максимальные мощности техногенных отложений характерны для засыпанных оврагов, долин рек, болот, старых карьеров и выработок. Например, мощность насыпного грунта на бывшем Пашенском болоте достигает 18 м (старые торфоразработки 19 века), на бывшем Сукином болоте – 10 м, Козьем болоте – 4 м. В районе Неглинки, и засыпанных вдоль нее болот и прудов – от 3 до 10 м, на Болотной площади – 4-5 м [28].

Весьма характерны мощные техногенные отложения в районе набережных Москва-реки и Яузы, связанные с отсыпкой грунта при строительстве или при стихийных свалках мусора. Например, в районе Кропоткинской, Кремлевской и Москворецкой набережной отметки поверхности повысились на 8-10 м, Смоленской – до 10 м, Кожевнической и Дербеневской – до 8 м, Фрунзенской и Новоспасской – до 6 м, Краснопресненской – от 8 до 12 м [28].

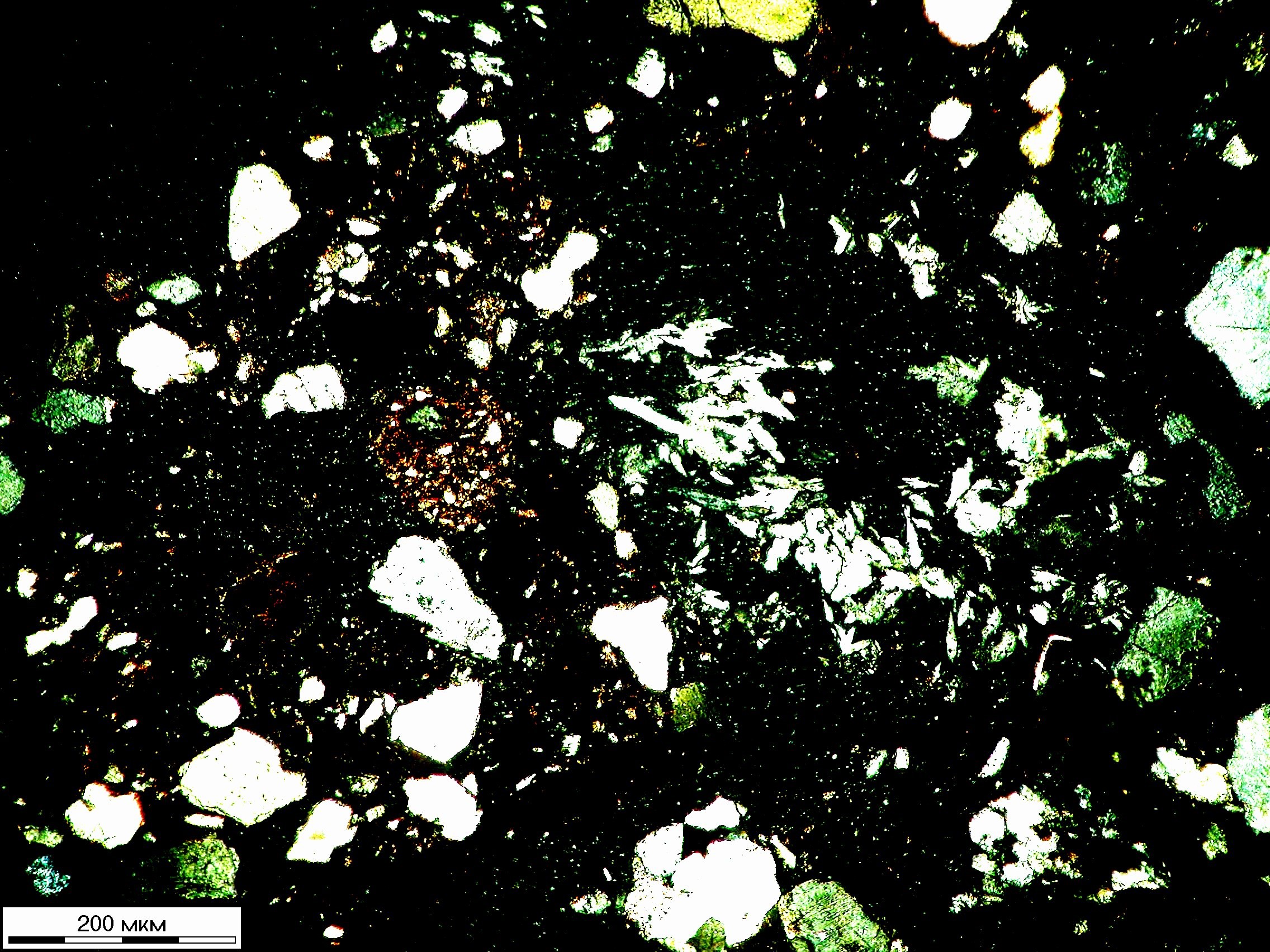

Следует отметить, что в большинстве случаев техногенные отложения Москыв характеризуются неоднородностью материала (рис. 1), что связано как с геологической неоднородностью строения, так и с производственно-хозяйственной деятельностью. Однако однородные отложения все же присутствуют как результат планомерной отсыпки насыпей и намыва грунтов при планировке территории (например, Лужники, Южный порт), а также при складировании грунта и при строительстве метрополитена.

Б.М. Даньшин определял техногенные отложения Москвы как «..культурную насыпь, представляющую собой «…темную мусорную суглинисто-супесчаную породу, большей частью довольно рыхлую…». В толще культурной насыпи встречаются «…обломки древесины, угля, кирпича, известки, обделанного известняка, черепки гончарной посуды, стекло, банки, склянки, ржавые железные изделия, кости животных, а в местах многочисленных прицерковных кладбищ и человеческие кости…» [2]. В ряде случаев «…в периферической части города и редко в центральной культурная насыпь представлена перекопанной местной породой (чаще песок), обогащенной перегноем и обломками изделий. Особой разновидностью культурной насыпи являются известковые и кирпичные кладки фундаментов и зданий погруженных в культурный слой»..» [2].

Рис. 1. Культурный слой Москвы

Рис. 1. Культурный слой Москвы

Таким образом, в настоящее время, в большинстве случаев древние техногенные отложения г. Москвы определяют как культурный слой или культуросодержащие отложения, далеко не всегда разделяя их на насыпные и иные грунты. Нами предлагается термин «урбофации» или «терраурбофации», для обозначения именно техногенных отложений города, культурного слоя или культуросодержащих отложений. Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единая систематика и классификация различных техногенных образований [1, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22]. Ряд авторов вообще выделяет не техногенные отложения, а «урбаноземы» –городские «почвы», формирующиеся вследствие антропогенного воздействия [ 3].

Накопление насыпного культурного слоя происходит при производстве земляных работ, подсыпке грунта, благоустройстве территории, и что немаловажно - за счет накопления мусора. Например, значительные массы грунта были извлечены при строительстве в Москве оборонительных рвов вокруг Кремля, Китай-города, Белого и Земляного города, а в 30-40 годы XX века при строительстве Московского метрополитена. Материал использовался для засыпки логов и оврагов на окраинах и посыпки пониженных участков на территории Москвы [26].

Е.М. Сергеев отмечал, что культурный слой является сложным образованием, под которым понимают «...верхние слои земли крупных населенных пунктов, несущие в себе отпечаток деятельности человека...». По мнению Е.М. Сергеева, «...в местах поселений человека в течение десятилетий и столетий на поверхности земли формируется слой, который по вещественному составу и свойствам отличается от нижележащих естественных пород. В культурном слое в качестве остатков встречаются самые разнообразные материалы, как-то: строительный мусор, битый кирпич и камень, предметы домашнего обихода – глиняные черепки и т.п.» [29].

В состав культурного слоя включены оставшиеся в нем фундаменты, погреба, срубы колодцев, сваи, шпунты, ряжы и другие сооружения. Культурный слой имеет своеобразный состав, формирующийся в процессе его образования. Минералого-петрографический состав основной массы культурного слоя обусловлен чаще всего геологическими условиями местности, а состав включений определяется характером хозяйственно-культурной деятельности человека.

В отличие от горных пород природного происхождения культурный слой в большинстве случаев весьма неоднороден по своему составу, причем неоднородность проявляется как по вертикали, так и по горизонтальному направлению. Часто в составе культурного слоя присутствуют разнообразные органические включения, количество которых уменьшается с увеличением возраста культурного слоя.

Условия накопления культурного слоя в городе могут быть специфическими в соответствии с естественно-исторической обстановкой (особенностями рельефа, заболоченностью, наличием оврагов, балок), а также с характером строительных мероприятий (сооружение каналов, рвов, дамб, валов, срезание или подсыпка грунта).

Для Москвы процессы накопления культурного слоя связаны со следующими явлениями [11, 13, 22, 26]:

- строительством военно-оборонительных сооружений, рвов вокруг Кремля, деревянных и каменных стен Кремля, Китай-города, Белого города, Земляного города;

- неоднократными крупными пожарами;

- работами по вертикальной планировке – засыпкой оврагов, рек, болот, срезка возвышений;

- выемкой и отвалом грунтов при строительстве Водоотводного канала 1786-1793 гг., прудов, котлованов, дренажных канав, погребов, колодцев, канализационных и водопроводных коммуникаций;

- существованием кладбищ, общегородских и внутридворовых свалок, выгребных ям, помоек;

- строительными ремонтными работами, связанными с благоустройством уличных проездов и тротуаров;

- медленным и непрерывным накоплением бытовых, строительных и хозяйственных отбросов.

В пределах Москвы выделены специфические историко-генетические генерации территории, с определенным минералого-петрографическим составом [Котлов, 1947]:

- территории, где были расположены древние военно-крепостные сооружения (земляные валы, рвы, крепостные стены). В культурном слое можно выделить три горизонта: фундамент снесенных стен, щебень и обломки кладки (продукты разрушения стен), органическое вещество и мелкий щебень уличных проездов;

- территории уличных проездов (остатки погребенных деревянных мостовых), различные дорожно-строительные материалы (булыжник, щебень, песок);

- территории свалок, с большой мощностью культурного слоя, и материалом очень пестрого состава, с большим количеством органического вещества;

- древние русла и долины рек, засыпанных речек и ручьев, оврагов с преобладанием в культурном слое мелкопесчаного материала;

- территории засыпанных прудов, стариц, заболоченных участков (в основании культурного слоя - торфяно-илистые отложения);

- центральная часть города со значительной мощностью культурного слоя, уплотненными насыпанными грунтами, погребенными фундаментами;

- новые территории города с незначительной мощностью культурного слоя.

При исследовании разновозрастных культурных слоев Москвы: ул. Ильинка, 3 (XIII – XIV вв.), Гостиный Двор (XVI – XVII вв.), Б. Харитоньевский переулок (Юсуповский дворец, XVIII – XIX вв.), Тверской бульвар (XVII – XIX вв.), Лефортовский парк (XVIII в.), Царицыно (XVIII – XIX вв.), Старый Ботанический Сад (Проспект мира, XVIII – XX вв.), Романов переулок (XVII – XVIII вв.), Арбатская площадь (XVI – XVIII вв.), Манеж (XIII – XVIII вв.) нами отмечены определенные специфические литологические особенности, а также специфика микростроения [4, 5, 9, 13, 22].

Для культурного слоя Москвы характерно высокое количество техногенных включений (привнесенных минеральных и органических) – обломки кирпича, извести, известняка, керамики, металлические предметы в разной степени разложения, гравий и щебень различных горных пород, стекло, шлак, асфальт, бетон, уголь (древесный и каменный), древесина. В ряде случаев их количество может составлять 90 и более %. В отдельных случаях отмечено высокое содержание органического вещества (углей, древесины, бересты), в различной степени разложения. Некоторые горизонты на 80-90 % состоят из органического вещества.

Вне зависимости от геологической основы формирования для культурного слоя Москвы характерна высокая перемешанность и гетерогенность, в ряде случаев слоистость, иногда присутствие отдельных почвенных горизонтов. Цвет культурного слоя в основном бурый, темно-бурый, до черного (несмотря на высокое содержание кальцита). В шлифе обычно характерна изотропность (что связано с высоким содержанием органического вещества).

Органическое вещество весьма своеобразно – от изотропных, сгустковых и округлых колломорфных образований мулль-гумуса, до остатков растений с хорошо сохранившейся клеточной структурой, характеризующейся двупреломлением в поляризованном свете. Часто органическое вещество сульфидизировано, замещено оксидами или гидрооксидами железа или кальцитом. По внешнему облику гумус схож с гумусом черноземных почв (глобулы, сфероидально-глобулярные или сгустковые образования).

В зависимости от геологических условий формирования, культурный слой может быть псаммитого, алевритового или пелитового, а также смешанного и переменного состава. Для микростроения культурного слоя Москвы характерна высокая гетерогенность, сосуществование различных микрозон, генетически не связанных друг с другом.

В минеральном составе преобладает кварц (до 50-60 %), в основном окатанные или угловатые зерна размером от 0,01 до 2 мм. Часто зерна минералов трещиноватые, с заполнением трещин гумусовым или железистым веществом. Также характерны амфиболы (роговая обманка), пироксены (эгирин и др.), полевые шпаты различного состава (плагиоклазы, микроклин, олигоклаз, санидин), гидрослюды, мусковит, реже окисленный биотит, глауконит, оксиды и гидрооксиды железа, минералы тяжелых фракций (магнетит, ильменит, титан-магнетит и др.), включения мелкой гальки и дресвы гранитного, гранито-гнейсового, гнейсового состава, халцедон, включения известняка, обломки кости, в ряде случаев замещенной халцедоном, стекловатых или металлических шлаков.

В ряде случае отмечены металлические или стекловатые сферулы (продукты горения). Весьма характерны натеки, пленки гумусового, гумусо-глинистого, глинисто-гумусо-железистого и иного состава, включения тонкораспыленных углистых частиц.

Отмечены включения разрозненных почвенных агрегатов, в ряде случаев с железистыми или железисто-глинистыми кутанами иллювиирования (фрагменты иллювиального горизонта дерново-подзолистых почв).

Глинистая составляющая гумусо-карбонатная, гумусо-карбонатно-железистая, в ряде случаев карбонатно-глинистая (характерно различное сочетание).

Цвет культурного слоя в основном бурый, темно-бурый, до черного, что связано с высоким содержанием органического вещества или содержанием сульфидов железа. Однако, в ряде случаев, культурный слой интенсивно прокрашен оксидами и гидрооксидами железа или кирпичной крошкой, приобретая красновато-буроватый цвет. При высоком содержании известняка или карбоната кальция, культурный слой имеет серовато-белый или темной серый цвет. Процессы аутигенеза способствуют прокрасу отдельных зон культурного слоя в ярко-синий цвет фосфатами железа.

Специфика геохимических процессов, наличие локальных («точечных») геохимических барьеров, своеобразная микробиологическая среда способствует процессам техногенного аутигенного минерагенеза, достаточно хорошо изученного автором. Для аутигенных минералов характерны фосфаты кальция, карбонаты кальция (арагонит, кальцит, сидерит), гипс, фрамбоидальный пирит, вивианит и керчениты, отмечены новообразования халцедона (псевдоморфозы по кости), глобуидальные новообразования оксидов и гидрооксидов железа, ряд других минералов. На поверхности в ряде случаев отмечены новообразования (высолы) легкорастворимых солей (галита, карналлита, мирабилита).

Кроме того, можно выделить высокие и аномальные концентрации ряда химических элементов, например меди, цинка, никеля, олова, свинца, кобальта [7, 8, 10, 11, 13, 14, 25]. Ряд химических элементов маркируют определенные зоны промышленного или бытового загрязнения, и являются в некотором роде элементами-индикаторами (табл. 1, 2. 3, 4). Изучению накопления химических элементов в техногенных отложениях Москвы посвящен ряд работ, однако изучены в основном поверхностные образования, в гораздо меньшей степени глубокозалегающие культурные слои.

Таблица 1.

Химические свойства культурного слоя Москвы (по, Каздым, 2006, 2010, 2011)

|

Местоположение |

Глубина, см |

рН водный |

СаСО3, % |

Сорг, % |

Р2О5, мг/кг |

К2О, мг/кг |

N, мг/кг |

|

Б.Харитоньевский пер., Юсуповский дворец |

0-10 |

8 |

2.8 |

3.4 |

13.5 |

104 |

7.9 |

|

10-30 |

8,5 |

3.7 |

1.9 |

12.2 |

118 |

1.9 |

|

|

30-50 |

8.5 |

4.6 |

1.6 |

46.6 |

14.9 |

1.9 |

|

|

50-70 |

8.3 |

3.7 |

1.7 |

Не определено |

|||

|

70-90 |

8.4 |

4.8 |

2.0 |

||||

|

90-110 |

8.3 |

3.1 |

Н/о |

||||

|

110-130 |

8.3 |

5.3 |

2.2 |

||||

|

130-155 |

8.3 |

8.3 |

Н/о |

||||

|

Рождественский монастырь |

0-10 |

7.9 |

4.7 |

2.8 |

43.7 |

106 |

4.7 |

|

10-30 |

7.5 |

3.8 |

2.2 |

47.4 |

142 |

4.6 |

|

|

30-70 |

8.0 |

3.6 |

2.5 |

Не определено |

|||

|

85-120 |

8.2 |

2.7 |

1.9 |

||||

|

110-120 |

7.9 |

2.1 |

1.6 |

||||

|

Рождественский монастырь |

0-20 |

7.9 |

7.2 |

4.4 |

643 |

170 |

2.8 |

|

20-40 |

8.5 |

3.9 |

3.8 |

482 |

172 |

3.0 |

|

|

40-60 |

8.8 |

2.1 |

Не определено |

3.7 |

|||

|

60-80 |

8.7 |

3.4 |

Н/о |

||||

|

Тверской бульвар |

0-13 |

6.7 |

0.2 |

0.7 |

148 |

220 |

0.2 |

|

13-20 |

8.1 |

0.3 |

0.6 |

99 |

200 |

0.2 |

|

|

20-25 |

8.2 |

0.4 |

1.1 |

181 |

440 |

0.3 |

|

|

25-ниже |

8.0 |

1.8 |

1.7 |

Не определено |

|||

|

Ул. Косыгина |

1-3 |

7.9 |

2.2 |

0.4 |

|||

|

3-13 |

8.6 |

Не определено |

|||||

|

13-25 |

8.8 |

||||||

|

25-80 |

9.3 |

Таблица 2.

Валовые концентрации некоторых элементов (мг/кг) в культурном слое 18-20 века, Москва, Старый Ботанический сад (Каздым, 2005, 2006, 2011)

|

№ разреза |

Глубина, см |

Fe |

Mn |

Cu |

Zn |

Ni |

Co |

Pb |

Cd |

Cr |

Ba |

Sr |

|

1.

|

0-15 |

10578 |

270 |

19 |

199 |

32 |

2 |

379 |

0.75 |

36 |

476 |

77 |

|

15-25 |

9370 |

304 |

203 |

230 |

10 |

1.5 |

610 |

<0.5 |

20 |

Н\о |

70 |

|

|

52-90 |

10083 |

299 |

34 |

69 |

10 |

3.5 |

56 |

<0.5 |

36 |

309 |

83 |

|

|

90-95 |

9860 |

272 |

21 |

60 |

19 |

3 |

11 |

0.75 |

36 |

362 |

69 |

|

|

120-150 |

14572 |

144 |

15 |

66 |

16 |

4.5 |

18 |

0.83 |

45 |

289 |

76 |

|

|

2.

|

0-35 |

11145 |

318 |

74 |

335 |

32 |

4.5 |

176 |

<0.5 |

40 |

802 |

94 |

|

35-54 |

9855 |

313 |

45 |

67 |

11 |

2 |

64 |

<0.5 |

20 |

Н\о |

70 |

|

|

54-68 |

9885 |

251 |

16 |

42 |

10 |

3.2 |

17 |

<0.5 |

27 |

190 |

68 |

|

|

68-80 |

10405 |

350 |

20 |

48 |

17 |

4.5 |

32 |

3.5 |

34 |

620 |

70 |

|

|

80-100 |

13975 |

133 |

13 |

23 |

15 |

2 |

15 |

<0.5 |

35 |

643 |

53 |

|

|

100-150 |

7600 |

118 |

7 |

12 |

4 |

2.5 |

6 |

<0.5 |

20 |

464 |

45 |

|

|

3. |

0-8 |

13370 |

507 |

63 |

305 |

17 |

4 |

51 |

<0.5 |

28 |

Н\о |

74 |

|

4.

|

0-10 |

12615 |

244 |

54 |

385 |

29 |

0.5 |

133 |

<0.5 |

16 |

544 |

56 |

|

13-25 |

8755 |

130 |

35 |

49 |

14 |

2.5 |

75 |

<0.5 |

14 |

507 |

50 |

|

|

57-65 |

8960 |

187 |

11 |

25 |

10 |

2 |

14 |

<0.5 |

26 |

541 |

53 |

|

|

65-85 |

12350 |

185 |

12 |

79 |

12 |

3 |

14 |

<0.5 |

49 |

Н\о |

56 |

|

|

85-96 |

14470 |

269 |

27 |

100 |

23 |

6 |

19 |

<0.5 |

19 |

Н\о |

42 |

|

|

96-110 |

10313 |

111 |

10 |

39 |

12 |

3 |

3 |

<0.5 |

23 |

Н\о |

56 |

Таблица 3

Валовые концентрации химических элементов (в мг/кг) в разновозрастных культурных слоях г. Москвы (по данным спектрального анализа, ДФС-8) (Каздым, 2005, 2006, 2011)

|

Адрес |

возраст |

гл.,см |

Mg |

Ca |

Fe |

Mn |

Ni |

Co |

Cr |

Cu |

Pb |

Ag |

Zn |

Sn |

|

ул. Косыгина |

20 век |

10 |

5000 |

20000 |

100000 |

3000 |

200 |

100 |

100 |

100 |

1000 |

1 |

500 |

500 |

|

ул. Косыгина |

20 век, |

15 |

10000 |

30000 |

100000 |

3000 |

300 |

100 |

100 |

300 |

300 |

2 |

300 |

500 |

|

ул. Ильинка |

15 век |

150 |

20000 |

50000 |

50000 |

30000 |

100 |

50 |

300 |

100 |

30 |

2 |

200 |

50 |

|

Арбатская пл. |

17 век |

100 |

10000 |

20000 |

30000 |

10000 |

100 |

30 |

30 |

100 |

100 |

5 |

300 |

100 |

|

Арбатская пл. |

17 век |

150 |

10000 |

50000 |

30000 |

20000 |

30 |

100 |

30 |

50 |

300 |

3 |

300 |

300 |

|

Романов пер. |

17 век |

100 |

300000 |

300000 |

10000 |

3000 |

50 |

н/о |

н/о |

100 |

100 |

0.1 |

н/о |

5008 |

|

Ст. Бот. Сад |

20 век |

30-40 |

5000 |

30000 |

300000 |

10000 |

200 |

100 |

200 |

3000 |

15000 |

20 |

5000 |

10000 |

|

Ст. Бот. Сад |

19 век |

40-50 |

3000 |

5000 |

500000 |

10000 |

30 |

100 |

10 |

1000 |

3000 |

30 |

1500 |

30000 |

|

Ст. Бот. Сад |

19 век |

50 -90 |

5000 |

3000 |

50000 |

3000 |

100 |

100 |

50 |

300 |

1000 |

10 |

300 |

500 |

Хорошо известно, что главная опасность металлов заключается в способности концентрироваться и вызывать изменения в биохимических процессах человека. Металлы, поступая в клетку в концентрациях превышающих биотические, оседают на поверхности хромосом и изменяют структуру нуклеиновых кислот.

При проведении строительных работ и археологических раскопок в городе перемещается (причем в основном вручную) огромное количество техногенного грунта, и некоторое время отвалы древних техногенных отложений находятся на поверхности, пылят, размываются водой. Грунт из раскопов часто вывозится, и вопрос – куда? Где он потом будет использоваться, что им будут засыпать? Если не проведено предварительных геохимических исследований, и соответственно не приняты необходимые санитарные меры для участников археологических исследований, то зараженный тяжелыми металлами грунт в виде пыли может оказаться в организме [8,12, 15, 25].

Кроме того, пыль будет подниматься в воздух (бор, молибден, марганец, кобальт, медь, цинк наибольшую опасность представляют именно в виде пылевых выбросов), загрязненный грунт может попасть в воду и все это ухудшит неблагоприятную экологическую обстановку Москвы.

Следует отметить, что большинство химических элементов встречаются в виде различных химических соединений, минералов, что может, как снижать, так и повышать их токсичное действие. Многие минералы являются ядовитыми в прямом смысле этого слова! Например, хорошо известный малахит (карбонат меди), образующийся при окислении медных предметов при вдыхании его пыли может вызвать весьма серьезное отравление. Также ядовиты и образующиеся в культурном слое сульфаты меди (халькантин) и железа (мелантерит и кокимбит), сульфиды железа – троилит, грейгит и пирит [13, 15, 17, 18, 19, 22, 23].

Таблица 4.

Химический состав водных вытяжек из культурного слоя и почв г. Москвы

(Каздым, 2005, 2010, 2011)

|

№ |

Глубина, см |

S солей |

S токсичных солей |

Общая щелочность |

Cl |

SO4 |

Ca |

Mg |

Na |

HCO3 Ca+Mg |

Cl SO4 |

рH водн |

|

|

|

% |

Ммоль (заряд)/100г почвы |

|

||||||||

|

Ул. Ленинская слобода, перекресток (весна) |

||||||||||||

|

4

|

0-5 |

0.05 |

0.04 |

0.39 |

0.06 |

0.04 |

0.07 |

0.13 |

0.48 |

1.95 |

1.5 |

8.2 |

|

10-15 |

0.06 |

0.04 |

0.86 |

0.15 |

0.08 |

0.1 |

0.11 |

1.09 |

1.86 |

1.9 |

9.3 |

|

|

10-20 |

0.09 |

0.09 |

0.98 |

0.17 |

0.08 |

0.07 |

0.2 |

1.26 |

3.19 |

2.2 |

9.3 |

|

|

20-30 |

0.1 |

0.09 |

1.0 |

0.66 |

0.08 |

0.17 |

0.05 |

1.65 |

4.45 |

8.3 |

8.8 |

|

|

30-40 |

0.13 |

0.14 |

0.63 |

1.28 |

0.16 |

0.12 |

0.08 |

2.0 |

5.0 |

8.0 |

8.3 |

|

|

40-50 |

0.14 |

0.15 |

0.55 |

1.75 |

0.12 |

0.16 |

0.04 |

2.17 |

3.15 |

14.6 |

8.1 |

|

|

50-60 |

0.16 |

0.13 |

0.47 |

1.53 |

0.08 |

0.09 |

0.18 |

1.83 |

2.04 |

19.1 |

8.4 |

|

|

80-90 |

0.14 |

0.11 |

0.45 |

1.55 |

0.12 |

0.24 |

0.13 |

1.59 |

1.27 |

12.9 |

8.3 |

|

|

Ул. Ленинская слобода, перекресток (лето) |

||||||||||||

|

4 |

0-10 |

0.06 |

0.04 |

0.43 |

0.23 |

0.08 |

0.08 |

0.05 |

0.59 |

0 |

2.88 |

8.5 |

|

20-30 |

0.06 |

0.07 |

0.47 |

0.13 |

0.04 |

0.1 |

0.04 |

1.04 |

3.07 |

3.25 |

8.5 |

|

|

30-40 |

0.07 |

0.09 |

0.46 |

0.2 |

0.04 |

0.13 |

0.12 |

1.17 |

1.88 |

5.0 |

8.3 |

|

|

40-50 |

0.06 |

0.06 |

0.47 |

0.21 |

0.04 |

0.1 |

0.05 |

0.85 |

3.07 |

5.25 |

8.98 |

|

|

50-60 |

0.07 |

0.07 |

0.54 |

0.21 |

0.08 |

0.08 |

0.22 |

0.85 |

1.57 |

2.63 |

9.21 |

|

|

Ул. Автозаводская |

||||||||||||

|

8 |

20-30 |

0.11 |

0.08 |

0.94 |

0.53 |

0.04 |

0.08 |

0 |

1.24 |

0 |

13.3 |

9.8 |

|

30-40 |

0.13 |

0.1 |

0.91 |

0.83 |

0.08 |

0.1 |

0 |

1.48 |

9.4 |

10.4 |

9.6 |

|

|

40-50 |

0.12 |

0.1 |

0.92 |

0.76 |

0.06 |

0.8 |

0.07 |

1.48 |

1.05 |

12.7 |

9.5 |

|

|

50-60 |

0.11 |

0.08 |

0.87 |

0.68 |

0.04 |

0.8 |

0.02 |

1.17 |

1.12 |

17.0 |

9.5 |

|

|

60-70 |

0.11 |

0.08 |

0.81 |

0.81 |

0.02 |

0.1 |

0.13 |

1.09 |

3.78 |

40.5 |

9.55 |

|

|

70-80 |

0.12 |

0.09 |

0.74 |

1.11 |

0.08 |

0.8 |

0.02 |

1.28 |

0.99 |

13.9 |

9.4 |

|

|

Ул. Велозаводская (газон) |

||||||||||||

|

2 |

0-10 |

0.72 |

0.03 |

0.46 |

0.46 |

0.04 |

0.41 |

0.07 |

0.4 |

0.96 |

0 |

8.1 |

|

10-20 |

0.05 |

0.04 |

0.34 |

0.34 |

0 |

0.2 |

0.28 |

0.35 |

0.71 |

>1 |

8.3 |

|

|

40-50 |

0.08 |

0.06 |

0.77 |

0.37 |

0 |

0.05 |

0.08 |

0.78 |

5.91 |

>1 |

9.5 |

|

|

60-70 |

0.05 |

0.03 |

0.28 |

0.4 |

0.04 |

0.25 |

0.16 |

0.27 |

0.68 |

10 |

8.1 |

|

|

70-80 |

0.05 |

0.02 |

0.31 |

0.38 |

0.06 |

0.33 |

0.05 |

0.29 |

0.82 |

9.5 |

8.2 |

|

|

80-90 |

0.05 |

0.03 |

0.35 |

0.29 |

0.06 |

0.15 |

0.08 |

0.37 |

1.52 |

4.8 |

8.5 |

|

|

90-100 |

0.05 |

0.03 |

0.39 |

0.21 |

0.04 |

0.1 |

0.1 |

0.4 |

1.95 |

5.25 |

8.6 |

|

|

Ломоносовский проспект |

||||||||||||

|

1 |

0-2 |

2.23 |

2.1 |

0.31 |

37.8 |

1.32 |

4.77 |

0.69 |

30.4 |

0.06 |

>1 |

8.1 |

|

2-10 |

1.32 |

1.2 |

0.31 |

22.8 |

0.64 |

2.01 |

0.43 |

17.9 |

0.13 |

>1 |

8.1 |

|

|

10-17 |

0.2 |

0.18 |

0.18 |

3.12 |

0.12 |

0.28 |

0.14 |

2.61 |

0.43 |

156 |

7.6 |

Изучение литологических характеристик техногенных отложений Москвы – это, во-первых, установление горной породы и ее минерального состава, и, во-вторых, степень изменения горной породы при антропогенном (техногенном) воздействии. В данном случае можно установить, какие природные (или в ряде случаев антропогенные процессы) могли способствовать накоплению и диагенезу данного вида осадков (делювиальные, аллювиальные, эрозионные, эоловые, криогенные и т.д.).

При исследовании петрографических (литологических) характеристик используются самые различные методы, принятые в литологии – фациальный анализ, различные методики по изучению слоистости и т.д. Однако, следует учитывать тот факт, что верхняя, древняя поверхность горных пород (или почв), на которой сформировался культурный слой или происходило накопление техногенных осадков, могла испытать определенное антропогенное (техногенное воздействие), а накопление вышележащих осадков могло быть спровоцировано антропогенными (техногенными процессами).

Изучение минерального состава техногенных отложений г. Москвы можно разделить на два основных направления:

- изучение унаследованных минералов, т.е. минералов сохранившихся в горной породе после формирования на ее поверхности культурного слоя, или вследствие изменения горной породы техногенными процессами;

- изучение новообразованных, аутигенных минералов, генезис которых связан с воздействием человека на окружающую среду (горную породу и почву), с привносом и разложением (разрушением, окислением и т.д.) различных антропогенных включений.

Унаследованные минералы могут дать определенную информацию о степени изменения горной породы, антропогенном воздействии на нее, их изучение позволяет более точно установить «остаточный минеральный состав». Сохранность минералов в культурном слое связано с их устойчивостью к выветриванию, гидролизу, гидратации и растворению.

Следует отметить, что генезис аутигенных минералов и вообще процессы техногенного аутигенного минерагенеза в большинстве случаев не связаны с горной породой или почвой, послуживших основой формирования культурного слоя, и в большинстве случаев их генезис связан исключительно с антропогенным воздействием. Единственным фактором, который в той или иной степени может влиять на генезис процессов аутигенеза является количество осадков и химизм грунтовых вод, однако эти факторы проявляются в основном уже на постдиагенетическом уровне, после того как процесс диагенетического изменения техногенных отложений (культурного слоя, культуросодержащих отложений) уже завершен.

Микростроение культурного слоя – устойчивый временной диагностический признак [6, 9, 11, 13, 22]. При изучении микростроения необходимо выделить определенный набор признаков, характеризующих:

– антропогенное (техногенное) воздействие;

– признаки, сохранившиеся от почв и горных пород, на которых происходило формирование культурного слоя;

– признаки, характеризующие степень изменения почвы или горной породы.

Рис. 2. Микростроение культурного слоя Москвы. Поляризационный микроскоп. Ув. 100 крат

Рис. 3. Микростроение культурного слоя Москвы. Поляризационный микроскоп. Ув. 100 крат

Рис. 3. Микростроение культурного слоя Москвы. Поляризационный микроскоп. Ув. 100 крат

Изучение техногенных отложений и культурного слоя Москвы в настоящее время приобретает все большее и большее значение в связи с интенсивным строительством, освоением прилегающих к Москве территорий, интенсивными археологическими раскопками. Необходимо детальное картирование техногенных отложений, изучение их литологических, геохимических, микробиологических характеристик, особенностей микростроения.

Литература:

1.Афонин А.П., Дудлер И.В., Зиангаров Р.С. и др. Классификации техногенных грунтов //Инженерная геология. – 1990. – № 1. – С. 115-121.

2.Даньшин Б.М. Геологическое строение и полезные ископаемые Москвы и ее окрестностей. – М.: Изд. МОИП, 1947.

3.Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В. и др. Антропогенные почвы (генезис, география, рекультивация) // Под ред. Г.В. Добровольского. М., 2003. 267 с.

4.Каздым А.А. Техногенные минералы культурных слоев города // Минералогия техногенеза-2001. Миасс: Имин УрО РАН, 2001. С. 40-61.

5.Каздым А.А. Техногенные неогеологические отложения – культурные слои и процессы аутигенного минералообразования //Вестник РУДН, сер. «Экология и безопасность жизнедеятельности». 2001. № 5. С.45-53.

6.Каздым А.А. Культурный слой как один из видов техногенного литогенеза и его литогеохимические особенности //Минералогия техногенеза – 2002. Миасс: Имин УрО РАН, 2002. С. 226-247.

7.Каздым А.А. Геохимические и физико-химические характеристики техногенных отложений урбанизированных территорий (на примере г. Москвы) // Вестник РУДН, сер. «Экология и безопасность жизнедеятельности». 2002. № 6. С.52-57.

8.Каздым А.А. Тяжелые металлы в культурном слое урбанизированных территорий //Материалы 1-ой Международной геоэкологической конференции «Геоэкологические проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами».Тула, 2003. С. 161-166.

9.Каздым А.А. Минералогическое и микроморфологическое изучение культурного слоя //Минералогия техногенеза-2004.Миасс: Имин УрО РАН, 2004. С. 165-182.

10.Каздым А.А. Химические элементы в древних техногенных отложениях (культурном слое) как индикаторы производственной и бытовой деятельности человека //Экологические системы и приборы. 2004. № 11. С. 15-20.

11. Каздым А.А. Техногенные отложения Москвы – литология, геохимия, микростроение //Экологические системы и приборы, № 8, 2005.

12. Каздым А.А. Техногенные отложения и минералы техногенных отложений как фактор геоэкологического риска //Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов. Тез. докл. Междунар. конференции. Пермь, 2005. С. 133 – 134.

13. Каздым А.А. Техногенные отложения древних и современных урбанизированных территорий (палеоэкологический аспект). М.: Наука. 2006. 158 с.

14. Каздым А.А. Геохимические параметры древних техногенных отложений //Сергеевские чтения. Вып. 8. Инженерно-экологические изыскания в строительстве: теоретические основы, методика, методы и практика. М.: ГЕОС, 2006. С. 114 – 118.

15. Каздым А.А. Аутигенные минералы техногенных отложений как фактор минералогического риска //Материалы Всероссийской конференции «Риск-2006». Оценка и управление природными рисками. М.: Изд. РУДН, 2006. С. 190 – 192.

16. Каздым А.А. Техногенные отложения и культурный слой – к вопросу о систематике и классификации //Минералогия техногенеза-2007. Миасс, ИМин УрО РАН, 2007. С. 224 – 254.

17. Каздым А.А. Техногенные минералы и техногенное минералообразование //История науки и техники, № 6, 2007. С. 52 – 60.

18.Каздым А.А. Исторический аспект развития и формирования техногенных отложений урбанизированных территорий //Геоэкологические проблемы урбанизированных территорий. М.: 2008. С.23 – 26.

19.Каздым А.А. Техногенные минералы и техногенное минералообразование //Экологические системы и приборы, № 5, 2008. С. 3 – 9

20.Каздым А.А. Техногенный седиментогенез, техногенные формации и техногенные фации // Актуальные вопросы литологии. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2010. С. 116-117.

21.Каздым А.А. Историческая экология. М.: Изд. ЧП Скороходов, 2010, 148 с.

22.Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенное минералообразование. М.: РИС ФГУП ВИМС, 2010. 178 с.

23.Каздым А.А. Техногенные отложения Москвы //Проблемы геологии, геоэкологии и рационального природопользования. Сборник статей Всероссийского научного симпозиума к 80-летию со дня рождения профессора Э.А. Молостовского. Том 1. Геоэкология как междисциплинарная наука. Саратов, 2011. С. 65 – 76.

24.Каздым А.А. Город, время, экология – от стойбищ палеолита к мегаполисам // Коэволюция геосфер: от ядра до космоса. Материалы Всероссийской конференции памяти члена-корреспондента РАН, лауреата Государственной премии СССР Глеба Ивановича Худякова, Саратов, СГТУ, 2012. С. 416 – 427

25.Каздым А.А. Экологические проблемы городов // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. Том VII. № 1, 2012. С. 42 – 48. 26.Котлов Ф.В. Изменение природных условий территории Москвы под влиянием деятельности человека и их инженерно-геологическое значение. – М.: изд-во АН СССР, 1962. 220 с.

27.Москва: геология и город /под ред. В.И. Осипова. М., 1997. 400 с.

28. Петренко С.А., Кофф Г.Л. Инженерно-геологическое строение и инженерно-геологическая типизация Москвы //Инженерная геология и гидрогеология Москвы. М., 1989. С. 22-45.

29.Сергеев Е.М. Инженерная геология. М.: Изд. МГУ, 1978. – 383 с.

Каздым Алексей Аркадьевич kazdym@mail.ru

Кандидат геолого-минералогических наук

Doctor of geology

Доцент кафедры архитектуры и градостроительства РУДН: Доцент Московского Гуманитарного Института. Автор и соавтор более 420 научных, научно-популярных и интернет-публикаций, в том числе 10-и книг и монографий.

· Академик (действительный член) Международной Академии наук (МАН);

· Академик (действительный член) Международной Академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ);

· Советник Российской Академии Естествознания (РАЕ);

· Действительный член Охотинского общества грунтоведов;

· Действительный член Российского минералогического общества (РМО) и член кристаллографического общества России.

Обладатель сертификата «Выдающиеся учёные России».

· Обладатель сертификата ЦДСО Аграрного факультета РУДН по программе «Безопасность жизнедеятельности»;

Обладатель свидетельства «Intel. Обучение для будущего в России» по теме «Экологические проблемы современности и экологическое образование»

Обладатель сертификата «Центра развития молодежи» по программе «Молодёжные экологические организации»

· Обладатель сертификата Института групповой и семейной психологии и психотерапии по программе «Психология. Социальная психология»;

Обладатель сертификата Интегративного института Гештальттренинга и развивающих коммуникаций по программе «Работа с последствиями шоковой физической и психологической травмы».