Аннотация

Наша Цивилизация живет и существует в мире «техногенеза», и, несмотря на многочленные экологические программы (как государственные, так и частные), призывы различных экологических организаций и экологов, правительств различных стран к уменьшению техногенного воздействия на биосферу, атмосферу, гидросферу, геосферу, литосферу и педосферу планеты Земля, особых улучшений нет, и скорее всего не предвидится.

Интенсивное развитие промышленности и транспорта, увеличение свалок, проблемы урбанизации, деградация педосферы и ряд других проблем – это следствие техногенеза. Человечество пока не в состоянии прекратить техногенное развитие общества, и можем лишь наблюдать, или делать попытки (весьма слабые) минимизации техногенного воздействия.

В данной статье представлены результаты геохимического анализа локальных и стихийных свалок несанкционированных бытовых отходов (НБО), проведена оценка геохимический аномалий и группировка захламленных участков по степени их нарушения.

Объектами исследования являются несанкционированные (стихийные) свалки, неорганизованные места размещения бытовых отходов, определяемые как открытый способ размещения отходов навалом, насыпью, в смеси.

Предметом исследования являются геохимические свойства городских почв (т.н. «урбаноземов»), называемых также техногенным грунтом, культурным слоем, или почвогрунтовым материалом, формирующимся на объектах исследования.

Целью работы является оценка эколого-геохимической характеристики данных почвенно-техногенных объектов в местах локального и неорганизованного размещения бытовых отходов.

Abstract. Our civilization is alive and exists in a world of "technogenic", and in spite of the polynomial environmental programs (both public and private), the calls of various environmental organizations and environmentalists, governments of various countries to reduce the anthropogenic impact on the biosphere, atmosphere, hydrosphere, geosphere, lithosphere and pedosphere planet Earth, no special improvements, and most likely is not expected.

The intensive development of industry and transport, the increase in landfill sites , the problems of urbanization, degradation pedosphere and a number of other problems - a consequence technogenesis.

Humanity is not able to stop the man-made society, and we can only observe or attempt to do ( very weak ) to minimize the impact of man-made .

This article presents the results of the geochemical analysis of local and unauthorized dumps waste ( NBO ) , the estimation of geochemical anomalies and cluttered group of sites on the degree of violation.

The objects of study are unauthorized (natural) Landfills unorganized placement of household waste, defined as the open method of waste disposal in bulk, bulk, in the mixture.

The subject of the study are geochemical properties of urban soils (so-called "urbanozem"), also known as man-made soil, cultural layer, or pochvogruntovym material emerging at the facilities of the study.

The aim of the work is to assess the ecological and geochemical characteristics of these soil and man-made objects in the field of local and informal placement of household waste.

Ключевые слова: экология, урбанизация, техногенез, город свалка, геохимия, геохимические аномалии, тяжелые металлы, городские почвы, культурный слой, бытовые отходы

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF LOCAL AND NATURAL MUNICIPAL LANDFILLS IN ULYANOVSK

Одной из экологических проблем большинства населенных пунктов является захламление земель бытовыми отходами и формирование локальных «точечных» мест их размещения, которые также могут называться стихийными свалками или несанкционированными свалками бытовых отходов (НБО). В настоящее время экосистемы урбанизированных территорий занимают более половины площади земного шара, формируя комплекс специфичных экологических факторов, действующих на организмы, которые в совокупности называются техногенными факторами. Одной из основных особенностей городов как нетипичных, техногенных экосистем является аккумулирование твердого вещества, как за счет превышения его ввоза над вывозом, так и за счет накопления в урбоэкосистеме отходов производства и потребления, или формирования техногенных отложений.

Применяя экосистемный подход при рассмотрении любого населенного пункта, можно увидеть, что образование и накопление отходов в действительности является своеобразным условием среды обитания человека, или экологическим фактором, действующим в пределах урбоэкосистемы.

Отметим, что в природной экосистем все отходы очень быстро «утилизируются», поглощаются и перерабатываются живыми организмами – от бактерий до млекопитающих, и таким образом само понятие отходы в природной экосистеме отсутствует.

Современная трактовка понятия «отходы» не является однозначной. Отходы – это, с одной стороны, материальный объект, с другой - явление, которое имеет причинно-следственные связи с элементами породившей его урбоэкосистемы. В первом случае отходы рассматривают как неутилизируемую в данный момент и возвращаемую в окружающую среду часть используемых и перерабатываемых человеком материалов; во втором – как побочный результат удовлетворения материально-энергетических и информационных (культурных) потребностей человека в условиях урбанизированной среды.

Если традиционно все ненужное и неиспользуемое в быту рассматривалось как отбросы, хлам, мусор, то современное понятие отходы сформировалось в эпоху научно-технического прогресса, когда было сформировано множество потребностей, и человечество приобрело особое отличие от остальных природных консументов высшего порядка - неограниченное потребление ресурсов среды («сверх» удовлетворение потребностей), или т.н. культ потребления товаров, услуг, природных ресурсов, который выступает, однако, залогом экономического развития производителей материальных благ. В природе не существует аналога подобного отношения организма к среде, разве что кроме примеров факультативного, ложного паразитизма. Культ потребления принято называть проявлением неэкологичного мышления.

Возвращаясь к системе потребностей, отметим, в группе экономических потребностей человека выделяется потребность утилизации всех отходов общественного производства и быта для обеспеченности природной средой жизни. Поэтому справедливо, что собственник бытовых отходов обладает правом на их удаление, однако в этой области часто фиксируются различные злоупотребления, о чем свидетельствуют такие явления как захламление дворов, обочин дорог, пустырей, городских парков и других зеленых зон при наличии альтернативы, предлагаемой городскими властями - способов удаления отходов на договорных условиях, при которой система нормативных актов прописывает способ правильного отношения городского жителя к среде.

Злоупотребление природопользованием считается проявлением правового (в частности экологического) нигилизма. Так, при обсуждении проблемы мусора в российских городах мы неизбежно касаемся социально-правовой стороны изучаемого вопроса. Хотя социальный аспект обозначенной проблемы практически не исследуется в рамках экологии, следует отметить, что город a priori воспринимается как благоустроенная территория, формирующая бытовые привычки «урбанизированного» стиля жизни.

Так, социально-культурно-психологические причины неэкологичного мышления, на наш взгляд, заключаются в том, что сформированные материальная и информационная среда города закладывают устойчивую норму (или стереотип) потребительского поведения:

по отношению к среде - стереотип смешивания и размещения всего ненужного (т. е. мусора), без классификации и упорядочивания;

по отношению к общественно-профессиональным функциям - мировоззренческий стереотип - отходы должны быть убраны теми, кто занимает профессиональную нишу по уборке территории.

Тем не менее, в течение всего времени существования городов как формы расселения людей, образование и накопление отходов на ограниченной заселенной территории выступает как фактор воздействия человека на среду, и причина ответного воздействия изменяемой среды на человека. В прошлом ответное воздействие загрязненной отходами среды зачастую было и лимитирующим (эпидемиологическая опасность свалок в средневековых городах).

Исторически проблема накопления отходов всегда требовала искусственного регулирования с необходимостью законодательного закрепления санитарных норм, что приводило к поиску новых решений для сохранения благоприятной среды обитания. В настоящее же время мы испытываем информационное воздействие от «видимого» загрязнения - захламление среды отходами вносит весомый вклад в формирование информационного поля урбоэкосистемы. Для сравнения можно отметить, что в созданном человеком культурном ландшафте отходы, или мусор, всегда на виду, в отличие от природных экосистем.

Разнос и осаждение легких фракций отходов - засорение ими подвалов, колодцев, коллекторов, задержание в ветвистой и прикорневой частях зеленых насаждений - ухудшают общее эстетическое состояние городской среды. Кроме того, при длительном кризисе системы управления качеством городской среды, т.е. при отсутствии инфраструктуры сбора отходов или отставании ее развития от реальных темпов их образования и накопления, в урбоэкосистеме стихийно формируются локальные места размещения отходов (т.н. несанкционированные свалки). Проблема мусорного информационного загрязнения среды современных благоустроенных населенных пунктов наиболее ярко проявилась именно в виде многочисленных несанкционированных свалок, которые стали рассматриваться как экологически опасные объекты.

Информация играет регулирующую роль в экологических взаимоотношениях при формировании обратных связей. В случаях, перечисленных выше, обратная связь возникает при критическом уровне захламления среды отходами. Рейтинг данной экологической проблемы в городах в настоящее время наиболее высок из-за выраженной информативности открытого способа размещения мусора в среде, о чем свидетельствуют многочисленные научные публикации, посвященные изучению отходов, а также сообщения в СМИ.

С другой стороны, материальная застроенная среда (по сути эдификатор современной урбоэкосистемы) препятствует информационной связи между человеком и природной средой, т.е. житель города, как правило, лишен возможности непосредственно наблюдать результаты накопления в среде техногенного потока отходов геологического масштаба. В настоящее время и у сельского жителя, который более приближен к природной среде, в течение жизни нивелируется опыт рационального природопользования при распространении «услуг» урбанизации.

Необходимо отметить, что и в настоящее время существуют примеры противоположного по характеру «экологичного» потребительского поведения, свойственного жителям небольших по численности поселений, которые стремятся сделать размещение неизбежных отходов в среде безопасным, традиционно разделяя пищевые, горючие и компостируемые отходы для использования в домашнем хозяйстве. В то же время в мегаполисах отмечаются примеры «замыкания» экономико-социально-экологических связей, когда в рамках природоохранных мероприятий появляются и приобретают устойчивость, т.е. «входят в рынок» рециклинг отходов (как аналог природного круговорота элементов) и комплексная система управления отходами с минимальным негативным воздействием на среду, что за рубежом обозначается как реализация цели Zero Waste. Различные города, т.е. урбоэкосистемы, во всём мире демонстрируют разнообразные схемы цивилизованного обращения с бытовыми отходами в условиях рыночной экономики. И в России, как это принято говорить на уровне власти, «существует понимание», что для каждой территории должен быть свой стратегический подход, свои решения – варианты схемы санитарной очистки.

Урбоэкосистема, способная использовать условия, возникающие при действии техногенных факторов, постепенно достигает функциональной «зрелости» территориальной структуры, при которой возможно формирование экологического равновесия, так же как и система санитарной очистки проходит определенные ступени развития.

Города изначально являются центрами специализации, поэтому выход из экологического кризиса, в т.ч. решение проблемы мусора и несанкционированных свалок, представляется в виде возможно более полного заполнения социально-экологических ниш, в том числе и теми специалистами, которые будут формировать адекватное информационно-экологическое пространство, доступное всем слоям населения каждого конкретного города. Если целью урбоэкосистемы является устойчивое развитие, то описанный механизм ее «самонастройки» и самоподдержания не должен игнорироваться.

Современные урбоэкосистемы все еще находятся в состоянии экологического кризиса, однако человечество уже пришло к осознанию того, что именно его деятельность понижает уровень организации и увеличивает энтропию всей биосферы. В системе обращения с отходами мера неупорядоченности среды возрастает при смешивании компонентов отходов различного происхождения и их стихийном размещении в природной среде, что также осознано и активно преодолевается в современном развитом обществе, основной целью которого является выход из экологического кризиса. Последнее, кстати, является необходимым условием для более успешного и устойчивого процветания.

В настоящее время становится очевидным, что кроме контроля и технических мер по охране окружающей среды для решения экологических проблем необходимо, чтобы и информационное поле в среде обитания человека формировало адекватную обратную связь и закладывало базовые экологические ценности в отношениях «человек - среда обитания». Поэтому на сегодняшний день именно экология как единственная наука о взаимодействии организмов и среды должна развивать социальное и урбосистемное направления для реализации воспитательного влияния среды урбанизированных территорий на человека.

Стихийные свалки бытовых отходов, представляют объект, свойства которого до настоящего времени не освещены в литературе по геохимии техногенеза, не изучены геохимические характеристики данных «точечных» объектов, установленные для более крупных подобных объектов (полигонов, муниципальных свалок, погребенных городских свалок).

Изучаемые свалки по генезису наиболее близки к культурному слою, поэтому на примере объектов исследования, расположенных на территории г. Ульяновска, нами представлены характеристики данного весьма своеобразного и практически не изученного типа антропогенно-хозяйственного воздействия человека на среду своего обитания.

Несанкционированные и стихийные свалки рассматриваются как своеобразные техногенные фации, объективно существующие и выделяемые в составе техногенных отложений современных урбанизированных территорий [1, 2].

Объектами данного исследования являются стихийные несанкционированные свалки и, неорганизованные места размещения бытовых отходов, определяемые как открытый способ размещения отходов навалом, насыпью, в смеси.

Нами были исследованы геохимические свойства городских почв или техногенных отложений, техногенных грунтов, формирующимся на объектах исследования.

Образцы отбирались июне-сентябре 2009 года в период наименьшей геохимической активности поверхностного слоя почвы: в сухую погоду до перехода среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С, т.е. до формирования условий многократной смены агрегатного состояния воды в верхнем слое почвы, при которых увеличивается подвижность большинства ТМ, во время фенофазы цветения и вегетативного роста растений, исключающей вероятный дополнительный привнос ТМ с листовым опадом, а также до начала реализации механизма аэрогенного поступления ТМ в почву путем осаждения с атмосферными осадками.

Стихийные свалки занимают различные элементы городского ландшафта: техногенно-освоенные участки речной поймы, крутые (более 10º) и пологие (от 2 до 5º) склоны балок и оврагов, днища балок, а также плоские водораздельные территории. Отбор проб на свалках производился на участках, свободных от техногенных (мусорных) отложений и осуществлялся либо методом «конверта», либо объединенный образец составлялся из точечных проб, отобранных по «диагонали» через относительно равные промежутки, в зависимости от размера свалки и характера насыпи. В обычном случае на захламленном участке, площадь которого составляла до 25 м² методом «конверта» отбирались пять точечных проб массой по 200 г каждая. В некоторых случаях при захламлении различных элементов ландшафта, в зависимости от типа мезорельефа, отбор проб осуществлялся в непосредственной близости от исследуемой свалки, в трансэлювиальной части захламленного склона и в зоне выноса загрязняющих веществ.

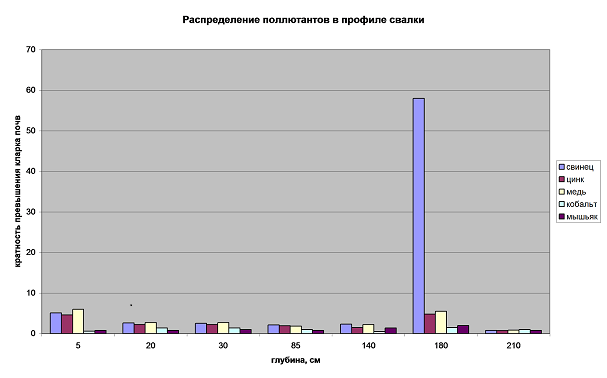

Кроме того, для установления содержания загрязняющих веществ в профиле на всю глубину техногенного свалочного грунта отбирались пробы с разреза мощностью 210 см на стихийной свалке в пойменной ландшафтной зоне. В момент исследования данная свалка была расположена на поверхности техногенной толщи мощностью 2 м, и мощность поверхностного слоя мусора доходила до 1,5 м (рис. 1 и рис 2).

Для решения первой задачи - проверки гипотезы о формировании геохимических аномалий в урбоэкосистеме под воздействием антропогенного экологического фактора накопления отходов - был проведен рентгеноспектральный анализ образцов из слоя 0-20 см для определения элементного состава проб захламленных почв (точность определения до 10-5).

Очевидно, что для обоснованного выделения аномалий необходима оценка параметров местного геохимического фона. В то же время постановка вопроса о формировании геохимических аномалий в пределах города является не совсем корректной ввиду заведомой аномальности самого города (селитебного ландшафта). Поэтому для верификации положения о том, что стихийные («точечные» несанкционированные) свалки являются локальными геохимическими аномалиями, планируемые результаты целесообразно сравнить с кларками почв.

Рис. 1. Несанкционированные свалки

Рис. 2 «Отложения» стихийных свалок

Нами установлена общая формула геохимической ассоциации по максимальным превышениям кларков почв (значение индекса в формуле):

Pb58 Cu13.5 Zn13.2 Cr5.1 As2.8 Co2.6

Формула геохимической ассоциации по средним содержаниям данных элементов в исследованных почвах не может быть установлена по причине малой выборки, широкого диапазона значений, и следовательно, статистической недостоверности выборочной средней, что вообще характерно для таких неоднородных объектов исследования как стихийные свалки бытового мусора, гетерогенного по составу [1, 4]

Если рассматривать абсолютный разброс выборочных значений по отношению максимального содержания элемента к его минимальному содержанию в выборке, то картина абсолютного разброса выглядит следующим образом (индекс в формуле - величина разброса):

Pb28 Cu9 Zn7.8 Co5.25 Cr3.6 As3.5

Элементы, находящиеся в повышенных концентрациях в почвах городов, располагаются приблизительно следующим образом:

Pb, Cu, Zn (Ni, Cr, Mo), Co (Cd), (Hg, Mn, As), др.

Превышения кларков свинца, меди и цинка наблюдаются во всех случаях - как в верхнем слое 0-20 см, так и в профиле, кроме подстилающего суглинка, в котором на глубине 200-210 см не отмечено следов антропогенного воздействия. Источниками повышенных концентраций данных элементов, а также хрома являются повсеместные искусственные включения в почвах на территории городов - кирпичная крошка, бумажный мусор [5, 6, 7].

Содержание хрома определялось относительно общепринятого в настоящее время сниженного кларка почв - 70 мг/кг по сравнению с кларком 200 мг/кг/ Хром превышен во всех образцах, однако, весьма незначительно. Именно разложение бытового мусора является основным источником загрязнения почв хромом [1, 2, 7].

Содержание мышьяка превышено в 80 % образцов, погребенный почвенный горизонт (140-180 см) также сильно загрязнен мышьяком по сравнению с остальной толщей. Аномальное содержание мышьяка вообще характерно для культурного слоя урбанизированных территорий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Содержание кобальта превышено в 72 % образцов. Кроме того, отмечены превышения кларков почв по кальцию, калию, хлору, фтору, скандию, молибдену. В составе бытовых отходов содержатся практически все химические элементы, которые в ионном виде и в форме соединений могут высвобождаться из компонентов мусора при его разложении [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Распределение поллютантов по профилю свалки любопытно тем, что в данном профиле на глубине 140-180 см выявлен погребенный гумусовый горизонт, который по содержанию ТМ оказывается более загрязненным, чем верхний слой техногенных отложений и подстилающий слой почвообразующего суглинка, т.е. выполняет роль геохимического барьера для веществ-загрязнителей.

Максимальное содержание свинца можно попытаться объяснить давностью погребения почвы под техногенными отложениями, а также тем, что свинец имеет наиболее высокое сродство к большинству почвенных компонентов, сорбирующих ТМ.

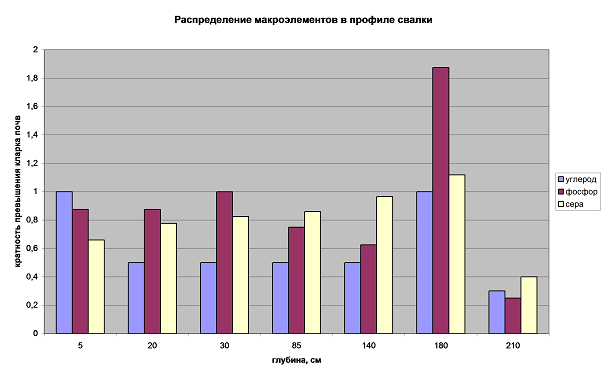

Содержание в профиле ТМ и мышьяка положительно коррелирует с распределением макроэлементов - углерода, фосфора и серы. Содержание углерода максимально в верхнем покрывающем свалку и нижнем погребенном почвенных горизонтах; содержание серы устойчиво возрастает с глубиной до максимума в погребенном гумусовом горизонте, ниже которого превышений не наблюдается; содержание фосфора также максимально в слое погребенной почвы (рис. 3).

Анализ показывает сильную положительную связь содержания углерода и серы (рис. 4) во всех исследованных образцах, и среднюю положительную связь содержания свинца, цинка, мышьяка, кобальта с содержанием углерода и серы. Хром и медь по результатам данного анализа не проявляют сильной связи с органическим веществом почвы - вероятно, объяснение можно найти в литературных данных, свидетельствующих о том, что хром в почвах, в т.ч. в загрязненных, преимущественно связан с оксидами и гидроксидами железа, а медь хоть и сорбируется органическим веществом почвы, но в случае сильного загрязнения другими ТМ основная масса меди взаимодействует с железистыми соединениями, и частично с глинистыми минералами, что и показывает корреляционный анализ исследованных образцов.

Рис. 2 Распределение тяжелых металлов и мышьяка по профилю свали НБО

Рис. 3. Содержание углерода, фосфора и серы в профиле свалки НБО

Таблица 1. Элементный состав геохимических аномалий относительно кларков и зонального фона для серых лесных почв района г. Ульяновска

|

Показатели для оценки отклонений от эколого-геохимической нормы |

Состав аномалий в исследованных почвах (глубина 0…20 см) |

|

|

средние значения |

максимальные значения |

|

|

Почвенные кларки ТМ |

Pb 11,6 - Zn 4,7 - Cd 2,2 - Cu 1,9 |

Pb 85,2 - Zn 16,6 - Cu 4,8 - Cd 3,8 |

|

Фоновое содержание ТМ в почвах лесостепной зоны |

Pb 9,3 - Zn 3,9 - Cd 3,1 - Cu 1,6 |

Pb 68,1 - Zn 13,8 - Cd 5,4 - Cu 4,0 |

Примечания: 1) численный индекс после символа элемента соответствует коэффициенту концентрации (Кс) данного элемента; 2) в состав аномалий входят металлы, для которых Кс>1,5.

Приведенные в табл. 1 данные показывают отклонения содержания ТМ от глобальной и зональной эколого-геохимической нормы, но не позволяют оценить собственный вклад несанкционированных свалок в загрязнение городских почв. Для решения этой задачи нами определялись коэффициенты концентрации ТМ по отношению к местному геохимическому фону. Расчет проводился индивидуально для каждого участка, с учетом разных типов элементарного ландшафта (автономного, транзитного, аккумулятивного). Результаты проведенной оценки представлены в табл. 2.

Поскольку ПДК наиболее распространенных ТМ обычно превышает кларковое содержание в 2-3 раза, можно сказать, что 68 % исследованных участков под стихийными свалками стали опасными для здоровья человека по содержанию свинца, 79 % - по содержанию меди и 95 % - по содержанию цинка. А в совокупности, по суммарному содержанию ТМ, верхний двадцатисантиметровый слой почвы всех исследованных участков в момент размещения на них мусорных свалок обладает опасными для здоровья человека санитарно-химическими свойствами. Следует отметить, что данные свалки размещаются в непосредственной близости к жилой застройке, в рекреационных зонах, на пойменных участках рек. Наиболее вредным и опасным является использование населением «свободных» земель под огороды и употребление для питья воды из городских родников, поскольку и огороды и родники почти всегда находятся в геохимически подчиненных ландшафтах, сопряженных с участками, на которых расположены стихийные свалки.

Таблица 2. Элементный состав геохимических аномалий г. Ульяновска, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов

|

Номер участка |

Территориальная зона города |

Аномалии с коэффициентами концентраций по отношению к местному фону (глубина 0…20 см) |

|

1 |

селитебная |

Cu 8,0 - Zn 4,3 - Pb 1,8 - Cr 1,8 - Cd 1,6 |

|

2 |

селитебная |

Zn 7,8 - Cu 4,8 |

|

3 |

общественной застройки |

Zn 7,4 - Cu 3,3 - Pb 2,1 |

|

4 |

селитебная |

Zn 13,2 - Cu 7,9 - Cd 3,0 - Pb 2,9 |

|

5 |

селитебная |

Zn 5,7 - Cu 2,7 |

|

6 |

парковая |

Zn 6,9 - Cu 2,7 - Pb 1,8 - Cd 1,6 |

|

7 |

селитебная |

Zn 2,9 - Cu 2,6 - Cd 2,2 - Pb 2,1 |

|

8 |

селитебная |

Zn 10,1 - Cu 9,0 - Cd 2,7 - Cr 2,6 - Pb 2,1 |

|

9 |

селитебная |

Zn 3,6 - Cu 2,6 - Cd 2,0 |

|

10 |

граница парковой и селитебной |

Zn 16,4 - Pb 9,4 - Cu 7,1 - Cd 1,7 |

|

11 |

граница парковой и селитебной |

Zn 3,8 - Cu 2,5 - Cd 1,8 - Pb 1,3 |

|

12 |

селитебная |

Zn 21,0 - Cu 3,9 - Cd 2,4 - Pb 1,6 |

|

13 |

селитебная |

Zn 3,0 - Cu 2,7 - Pb 2,4 - Cd 1,8 |

|

14 |

парковая |

Zn 23,7 - Cu 9,2 - Pb 4,0 - Cd 2,6 - Cr 1,7 |

|

15 |

лесная |

Zn 3,5 - Cu 1,5 - Cd 1,5 |

|

16 |

лесная |

Pb 15,9 - Zn 4,3 - Cu 3,4 - Cd 1,6 |

|

17 |

селитебная |

Zn 10,3 - Cu 7,0 - Pb 2,9 - Cd 1,9 |

Примечание: полужирным шрифтом выделены элементы, концентрации которых превышают ОДК.

С другой стороны, городские почвы, в т.ч. и загрязненные выполняют важнейшие экологические функции – во-первых, являясь сорбционным геохимическим барьером для веществ-загрязнителей, и во-вторых, поддерживая нормальное состояние биогеоценозов.

По результатам исследования удалось установить, что захламляемые почвы в г. Ульяновске характеризуются разной степенью нарушенности и делятся на несколько групп:

1. Городские почвы, выполняющие свои экологические функции, хоть и содержащие инородные искусственные включения.

2. «Мусорная порода», разрушенные почвы, субстрат с опасными свойствами из-за содержания разлагающихся органических компонентов бытовых отходов.

3. Техногенный грунт, почвенно-грунтовый материал с разной степенью прогумусированности и невысокой долей разлагающихся органических включений.

Важно отметить, что перекрывающий свалку слой мелкозема выполняет функцию микробного и газового фильтра, является субстратом для фотосинтезирующей и скрепляющей грунт бурьянной растительности и экологической нишей для некоторых представителей почвенной мезофауны. Благодаря этому происходит сглаживание негативного экологического эффекта свалки на среду обитания человека, однако в целях хозяйственного освоения городской территории в долгосрочной перспективе такое состояние земельных участков (существование на территории города погребенных, а точнее, присыпанных, свалок) является абсолютно неприемлемым.

При сравнении содержания загрязнителей в почвогрунтах (урбанозёмах, культурном слое)) стихийных (локальных несанкционированных) свалок с кларками естественных почв и горных пород полученная геохимическая ассоциация по максимальному содержанию ТМ имеет определенное сходство с обобщенной картиной загрязнения почв селитебных ландшафтов.

Таким образом, данное сравнение позволяет говорить о геохимических аномалиях исследованных участков лишь в общетеоретическом плане и не позволяет утверждать, что «локальные несанкционированные свалки» являются аномальными участками загрязнения ТМ в пределах города Ульяновска.

Во-первых, происхождение данных аномалий, или вопрос о природе веществ-загрязнителей, в рамках данной статьи решается с привлечением только литературных данных. Во-вторых, пролить свет на данную проблему могло бы исследование фоновых незагрязненных территорий с аналогичными ландшафтно-экологическими условиями, однако в современных городах, в частности в Ульяновске, проблема выявления фоновых участков еще более сложна, чем изучение собственно аномалий - в идеале это должна быть отдельная целенаправленная работа по изучению (выявлению) местного геохимического фона каждого конкретного города.

Однако городские почвы, в т.ч. подверженные захламлению, остаются способными выполнять функцию сорбционного геохимического барьера для загрязнителей. Таким образом в ряде случаев формируется неблагоприятная санитарно-химическая обстановка в почвенной (депонирующей) среде, в то время как водная (динамичная) среда прямого влияния «локальных» стихийных свалок, вероятнее всего, не испытывает. Однако и в этом случае сохраняется потенциальная опасность для здоровья населения, жизнедеятельность которого так или иначе связана с эксплуатацией захламленных земель.

В большинстве случаев под воздействием стихийных свалок разрушается как почвенный, так и наземный биогеоценоз, в почвенной толще формируются новые, характерные для культурного слоя, геохимические условия, изменяется структура и микроструктура почвы и разрушаются экологические ниши для организмов-почвообразователей. Превращение почвы в техногенный грунт и нестабилизированный «культурный слой» весьма характерно для некоторых старых стихийных свалок и также опасно как с санитарной, так и с экологической точки зрения.

Кроме принятия технических и контрольных мер для восстановления нормального экологического состояния на месте действующих и ликвидированных стихийных свалок, необходимо и проведение специальных биогеохимических исследований для поиска эффективного способа фиторемедиации загрязненных городских почв.

Литература

1 Иванова Ю.С., Каздым А.А. Эколого-геохимическая характеристика городских почв в местах стихийных свалок бытовых отходов // Минералогия техногенеза-2010. Под ред. С.С. Потапова. Имин УрО РАН, 2010. С. 170 – 181

2 Иванова Ю.С., Каздым А.А. Литолого-микроморфологический анализ городских почв и техногенных отложений, занятых стихийными свалками бытовых отходов // Экологические системы и приборы, 2011, № 1. С. 7-12.

3 Каздым А.А. Техногенные отложения древних и современных урбанизированных территорий / М.: Наука, 2006. – 158 с.

4 Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенное минералообразование. М.: РИС ФГУП ВИМС, 2010. 178 с.

5 Каздым А.А. Геохимические особенности свалок несанкционированных бытовых отходов г. Ульяновска // Прикладная токсикология. Том III. № 1 (7), 2012. С.18 - 26.

6 Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенные геохимические аномалии на территории г. Москвы // Прикладная Токсикология, Том III, № 2 (8), 2012. С. 10 - 19.

7 Каздым А.А. Экологические проблемы городов // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. Том VII. № 1, 2012. С. 42 – 48.

Каздым Алексей Аркадьевич, кандидат геолого-минералогических наук, Российский Университет дружбы народов, kazdym@mail.ru.

Соавтор - Разин Андрей Дионисович, кандидат архитектуры, зав. кафедрой архитектуры и градостроительства Российского Университета дружбы народов, г. Москва, Россия,