Разин А.Д., А.А. Каздым. Российский Университет Дружбы народов

Система «человек-биосфера» и «ноосферное развитие человечества» (Вернадский, 1944), предполагает изучение воздействия человека на окружающую среду и соответственно изменение окружающей среды вследствие антропогенного и техногенного воздействия, что является частью современных экологических исследований.

В.И. Вернадский, основываясь на работах Э. Зюсса и Э. Ле Руа наравне с биосферой и геосферой, выделял ноосферу - новое мощное геологическое явление на планете, когда человечество становится планетарной геологической силой. Он писал «…Ноосфера - есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой... В ноосфере должна геологически проявляться его мысль, его сознание, его разум... Ноосферное развитие – это разумно управляемое соразвитие человека, общества и природы, при котором удовлетворение жизненных потребностей человечества осуществляется без ущерба для интересов будущих поколений…» (Вернадский, 2004).

А.Е. Ферсман выделил понятие «техносфера» и «техногенез» при исследовании роли человека в изменении круговорота материи и энергии, миграции и накопления химических веществ в геосфере. Он отмечал, что «... по своему масштабу человек приравнивается к самым могучим деятелям природы», отмечая, что «... человек - серьезный фактор геологических процессов. А.Е. Ферсман неоднократно подчеркивал, что хозяйственная и промышленная деятельность человека по масштабу и значению сравнима с процессами самой природы (Ферсман, 1955).

Под техногенезом А.Е. Ферсман подразумевал «…совокупность химических и технических процессов, производимых деятельностью человека и приводящих к перераспределению химических масс земной коры. Техногенез есть результат геохимического воздействия промышленности человека…» (Ферсман, 1955).

А.Е. Ферсман отмечал, что огромный рост промышленного производства, металлургии, химического производства, сжигание угля вносит «..огромные изменения в природное хозяйство, выдвигая человека на степень серьезного фактора геологических и геохимических процессов. Хозяйственная и промышленная деятельность человека по своему масштабу и значению сделалась сравнимой с процессами самой природы. Вещество и энергия не беспредельны в сравнении с растущими потребностями человека, их запасы по величине – одного порядка с потребностями человечества; природные геохимические законы распределения и концентрации элементов сравнимы с законами технохимии, т.е. с химическими преобразованиями, вносимыми промышленностью и народным хозяйством. Человек геохимически переделывает мир…» (Ферсман, 1955).

Изучение техногенных отложений города - одно из направлений современных комплексных научных эколого-геохимических и геоэкологических исследований. Нами было проведено изучение некоторых техногенных отложений г. Челябинска, изучение их геохимических характеристик, макро- и микростроения.

Челябинск был основан в середине XVIII века как оборонительное сооружение (крепость). Первоначально крепость была выполнена из дерева, о чем свидетельствуют деревянные срубы, обнаруженные при проведении раскопок в центральной части города. Крепость неоднократно горела. В конце XVIII- начале XIX веке деревянные постройки сменились кирпичными, о чем свидетельствуют кирпичные кладки, найденные под культурным слоем XX века (рис. 1).

Рис. 1. Техногенные отложения Челябинска. Кирпичная кладка 17 века под более поздними техногенными отложениями

Рис. 1. Техногенные отложения Челябинска. Кирпичная кладка 17 века под более поздними техногенными отложениями

Изучение техногенных отложений (культурного слоя) Челябинска середины XVIII -начала XX века проводилось в центральной, старой части города, на территории возле набережной р. Миасс, на месте бывших крепостных укреплений, а в дальнейшем жилых районов XVIII - начала XX века (Каздым, 2006, Каздым, 2010).

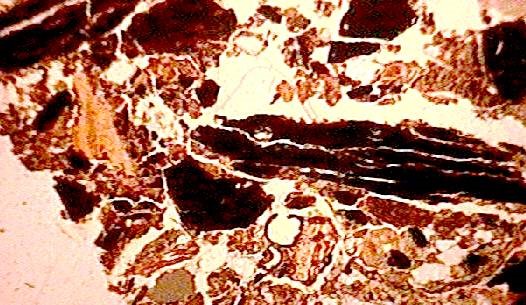

Для морфологических и литолого-микроморфологических особенностей (микростроения) техногенных отложений (культурного слоя) г. Челябинска характерна чрезвычайно высокая гетерогенность, связанная с интенсивным техногенным воздействием при формировании культурного слоя. Не отмечены какие-либо педореликты (остатки, фрагменты) тех почв, которые могли бы служить базисом формирования культурного слоя (рис. 2). Данный диагностический признак вообще характерен для техногенных отложений (культурных слоев) крупных промышленных городов.

Характерно сочетание большого количества карбонатов (кальцита) с обилием растительных остатков, в различной степени разложения, интенсивно перемешанных с весьма пестрой по строению минеральной массой. Наблюдается сочетание различных форм гумуса - от грубого (модер-гумуса) до интенсивно переработанного биологическими и биохимическими процессами (мулль-гумуса).

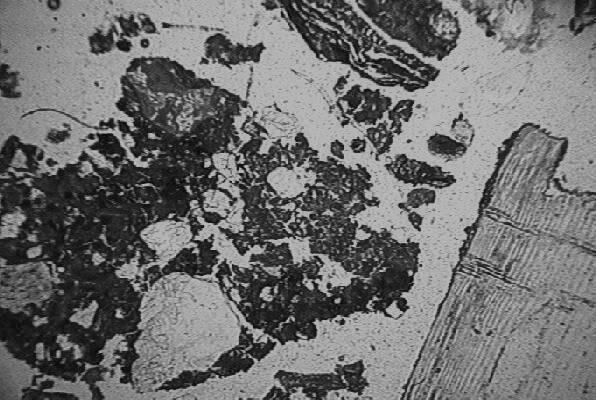

В ряде случаев техногенные отложения (культурный слой) состоит исключительно из органического вещества, в определенной степени ожелезненной, практически без минеральной массы (рис. 2). Характерны многочисленные включения кости, в ряде случае обоженной, обилия углей и углефицированной органики, часто с хорошо сохранившимся клеточным строением, фрагментами глины, кирпича, стекла, различного строительного материала (известкового раствора, известняка, фрагментов различных горных пород), а также металлических и стекловатых шлаков литейных и металлургических производств (рис. 3). Следует отметить, что в ряде случаев количество шлаков литейных производств составляет более 50 % от общей площади шлифа.

Высокодисперсная составляющая в большинстве случаев изотропная, в связи с большим содержанием органического вещества, и имеет гумусо-карбонатно-глинистый или гумусо-глинисто-карбонатный состав.

Однако в ряде случаев можно отметить осветленные зоны, связанные с обилием карбонатов кальция, и высокодисперсная составляющая является карбонатно-гумусовой или практически полностью карбонатной (с небольшим содержанием глинистого материала). Это свидетельствует об интенсивных процессах вымывании и осаждения кальцита, связанных с высоким содержанием углекислого газа (переход карбонат кальция в гидрокарбонат, при повышении в системе концентрации углекислого газа), или интенсивных процессах разложения органического вещества с выделением сероводорода, органических кислот и т.д.

Рис. 2. Специфика микростроения техногенных отложений Челябинска. Микрофотография. Ув. 56 крат. Органическое вещество в разной степени разложения , включения костного материала, зерна кальцита в железистой корке

Рис. 2. Специфика микростроения техногенных отложений Челябинска. Микрофотография. Ув. 56 крат. Органическое вещество в разной степени разложения , включения костного материала, зерна кальцита в железистой корке

Рис. 3 Специфика микростроение техногенных отложений Челябинска. Микрофотография. Ув. 56 крат. Справа – слаборазложившийся фрагмент органического вещества, в центральной части – фрагмент искусственного материла (кирпича)

Рис. 3 Специфика микростроение техногенных отложений Челябинска. Микрофотография. Ув. 56 крат. Справа – слаборазложившийся фрагмент органического вещества, в центральной части – фрагмент искусственного материла (кирпича)

Весьма характерно высокое содержание кальцита в виде микрита, или микрокристаллов приуроченных к порам. Образование кальцита связано с вымыванием карбоната кальция из строительной извести при разложении органического вещества (в кислой среде) и аккумуляцией на щелочных геохимических барьерах. Кальцит замещает растительные остатки, образуя весьма характерные скопления, а вы ряде случае отмечены и сферолиты кальцита (или арагонита), что связано с деятельностью бактерий или сине-зеленых водорослей. Сферолиты приурочены к фрагментам окисленных металлических предметов, т.е. в данном случае можно предполагать и интенсивную деятельность различных железобактерий. Также образование кальцита отмечено и на фрагментах шлака и ошлакованных железных предметах.

В минеральном составе преобладает кварц (не менее 50-60 %), в основном окатанные, или слабоокатанные зерна размером до 1 мм, вероятнее всего аллювиальные отложения, а также пироксены, амфиболы, полевые шпаты.

В ряде случаев зерна минералов трещиноватые, с заметным проникновением по трещинам оксидов железа или органического в вещества. На зернах минералов отмечены весьма характерные для культурного слоя покровы и натеки гумусо-глинисто-железистого состава. Характерны обломки различной размерности и формы многочисленных горных пород, вероятно применявшихся в строительстве или унаследованных от речного аллювия (гранит, габбро, известняк и др.)

Кроме новообразований кальцита (и предположительно арагонита), отмечены процессы аутигенеза фосфатов железа – ярко-синие кристаллы и отдельности керченита, характеризующиеся высоким двупреломлением и аномальными интерференционными окрасками.

Отмечены хорошо выраженные концентрические конкреции (размером до 1,5 мм), оксидов и гидрооксидов железа, красновато-желтого цвета, в косом освещении ярко-желто-красные - новообразования, связанные с вымыванием оксидов и гидрооксидов железа из металлических предметов и шлаков, а также вследствие деятельности железобактерий.

Пористость и плотность культурного слоя Челябинска весьма различна в различных зонах и микрозонах – от плотной упаковки практически лишенной порового пространства, до весьма рыхлого сложения, когда количество пор может быть более 50%. В отдельных случаях можно отметить практически полное отсутствие высокодисперсной составляющей, за исключением пленок, натеков и фрагментов «плазмы» на зернах минералов, фрагментах горных пород и иных минеральных компонентов культурного слоя.

Для культурного слоя Челябинска отмечено высокое и аномальное содержание ряда химических элементов (табл. 1 и 2), меди, свинца, цинка и хрома.

Таблица 1

Концентрации некоторых химических элементов (мг\кг) в техногенных отложениях сер. 18- нач. 20 века г. Челябинска. по данным атомно-абсорбционного анализа (AAS “PERCIN”). Жирным шрифтом выделены превышения кларковых концентраций

|

№ |

глуб. см |

Элемент, кларк, мг/кг (по Виноградову) |

|||||||||

|

Mn 950 |

Cu 100 |

Zn 50 |

Ni 80 |

Co 30 |

Pb 13 |

Cd 0.5 |

Cr 100 |

Li 30 |

Sr 375 |

||

|

1 |

40 |

481 |

22 |

95 |

19 |

5 |

35 |

0.21 |

119 |

17 |

197 |

|

2 |

60 |

525 |

45 |

124 |

39 |

8 |

53 |

0.24 |

147 |

12 |

293 |

|

3 |

80 |

789 |

104 |

389 |

66 |

12 |

71 |

0.75 |

155 |

17 |

214 |

|

4 |

100 |

471 |

26 |

69 |

30 |

9 |

20 |

0.12 |

145 |

14 |

182 |

|

5 |

140 |

462 |

57 |

129 |

49 |

11 |

58 |

0.35 |

95 |

21 |

150 |

|

6 |

20 |

530 |

74 |

156 |

35 |

7 |

44 |

0.11 |

129 |

14 |

134 |

|

7 |

30 |

368 |

36 |

111 |

18 |

5 |

46 |

0.09 |

118 |

8 |

211 |

|

7а |

35 |

353 |

35 |

118 |

20 |

6 |

46 |

0.1 |

135 |

11 |

118 |

|

8 |

50 |

975 |

7714 |

1336 |

112 |

31 |

2178 |

0.57 |

56 |

11 |

146 |

|

9 |

70 |

414 |

23 |

58 |

17 |

5 |

19 |

0.1 |

94 |

cледы |

следы |

|

10 |

90 |

436 |

21 |

50 |

21 |

6 |

16 |

0.07 |

92 |

15 |

210 |

|

11 |

45 |

545 |

32 |

129 |

19 |

6 |

24 |

0.08 |

45 |

3 |

151 |

|

11а |

50 |

564 |

30 |

117 |

17 |

5 |

21 |

0.09 |

41 |

4 |

134 |

|

12 |

73 |

758 |

38 |

104 |

25 |

9 |

20 |

0.11 |

95 |

12 |

254 |

|

13 |

130 |

539 |

17 |

43 |

28 |

7 |

12 |

0.05 |

133 |

9 |

153 |

|

14 |

105 |

534 |

21 |

64 |

39 |

9 |

17 |

0.1 |

146 |

15 |

271 |

|

15 |

115 |

318 |

16 |

35 |

21 |

5 |

14 |

0.05 |

86 |

9 |

218 |

|

16 |

130 |

603 |

29 |

107 |

36 |

7 |

25 |

0.11 |

196 |

11 |

282 |

Таблица 2

Валовые концентрации ряда химических элементов в техногенных отложениях г. Челябинска (18-20 век), в %(по данным спектрального анализа, ДФС-8), Me х10-n

|

№ |

Адрес |

гл., см |

Mg 10-2 |

Ca 10-2 |

Fe 10-1 |

Mn 10-2 |

Ni 10-4 |

Co 10-4 |

Тi 10-2 |

V 10-3 |

Cr 10-4 |

Mo 10-4 |

Cu 10-4 |

Pb 10-4 |

Ag 10-5 |

Zn 10-3 |

Sn 10-4 |

Y 10-4 |

P 10-2 |

Na 10-2 |

B 10-4 |

|

1 |

1 |

40 |

10 |

50 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

3 |

30 |

1 |

1 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

2 |

60 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

150 |

3 |

10 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

3 |

80 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

3 |

10 |

100 |

3 |

20 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

4 |

100 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

3 |

30 |

1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

5 |

140 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

100 |

0.3 |

10 |

10 |

3 |

-- |

30 |

30 |

|

|

6 |

2 |

20 |

10 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

3 |

10 |

50 |

2 |

10 |

3 |

3 |

3 |

30 |

30 |

|

7 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

100 |

1 |

10 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

8 |

50 |

10 |

3 |

50 |

30 |

100 |

30 |

10 |

3 |

10 |

1 |

1000 |

300 |

10 |

100 |

100 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

9 |

70 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

100 |

1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

10 |

90 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

30 |

2 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

11 |

3 |

50 |

10 |

30 |

1 |

10 |

3 |

3 |

3 |

0.3 |

1 |

10 |

10 |

3 |

н/о |

3 |

1 |

3 |

3 |

10 |

30 |

|

12 |

73 |

10 |

30 |

3 |

10 |

5 |

5 |

10 |

1 |

3 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

3 |

3 |

3 |

20 |

30 |

|

|

13 |

130 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

5 |

20 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

14 |

4 |

105 |

10 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

5 |

20 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

15 |

115 |

10 |

5 |

10 |

5 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

30 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

16 |

130 |

10 |

5 |

10 |

10 |

20 |

20 |

10 |

5 |

20 |

3 |

10 |

30 |

1 |

10 |

10 |

3 |

3 |

70 |

10 |

Примечание: 1 – шурф разведочный, южная стенка, 2 - яма к северу от строения 1, северная стенка, 3 – разведочная канава, западная стенка, 4 - яма 4, северная стенка.

Таким образом, исследование культурного слоя г. Челябинска позволило более полно изучить (наряду с морфологическим и геохимическим исследованиями) достаточно молодые (с возрастом не более 200-250 лет) техногенные отложения урбанизированной территории. Своеобразие литолого-микроморфологических и геохимических характеристик культурного слоя Челябинска, его неоднородность, еще раз подчеркивают сложность строения культурного слоя, сложность химико-физических, геохимических и биохимических процессов, происходящих в его толще. Для культурного слоя Челябинска существует своя специфика микростроения, не связанная с литологическими или почвенными особенностями, т.е. базой формирования культурного слоя, а с процессами техногенного изменения - практически полное отсутствие фрагментов и почв и литогенных отложений на которых мог сформироваться культурный слой, т.е. процесс техногенного воздействия был весьма и весьма интенсивен.

Литература

1. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии, т. . Вып. 2, 1944. 164 с.

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2004. 574 с.

3. Каздым А.А. Техногенные отложения древних и современных урбанизированных территорий (палеоэкологический аспект). М., Наука. 2006. 158 с.

4. Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенное минералообразование. М.: РИС ФГУП ВИМС, 2010. 178 с.

5.Ферсман А.Е. Геохимия. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 356 с.