MICROSTRUCTURES AND GEOCHEMICAL PARAMETERS OF MAN-MADE DEPOSITS OF THE MIDDLE OF XVIII-BEGINNING OF XX CHELYABINSK

Бытовая, хозяйственная и производственная деятельность человека способствует процессам преобразования горных пород и почв, которые преобразуются в техногенные отложения слой.

Система «человек-биосфера» и «ноосферное развитие человечества» предполагает изучение воздействия человека на окружающую среду и соответственно изменение окружающей среды вследствие техногенного воздействия, что является частью современных экологических исследований.

В статье рассмотрено микростроение техногенных отложений середины XVIII – начала XX г. Челябинска и их геохимические параметры.

Household, commercial and industrial human activities contribute to the processes of transformation of rocks and soils, which are converted to man-made sediment layer.

System of «man-biosphere» and «noosphere human development» implies a study of human impact on the environment and environmental change due to anthropogenic impact, that is part of modern ecological studies.

The article describes the microstructures of man-made deposits of the middle of XVIII-beginning of XX Chelyabinsk and their geochemical parameters.

Тейяр де Шарден, признавая в истории антропогенез и всей истории Земли «эру ноогенеза» и выделяя новую «земную оболочку», некий новый, «мыслящий» пласт, возвышенный над миром растений и животных - вне биосферы и над ней, «гармонизированную общность сознания, эквивалентную своего рода сверхсознанию», аналогичную единой «мысль-действия» Э. Леруа, тем не менее, утверждал, что ноосфера вовсе не тождественна простой совокупности разума у отдельных индивидов - история показала, что наличие разума у человека не означает, что человечество в целом ведет себя разумно. И само становление «гармонизированной общности сознания», ориентированных на выживание цивилизации, - это, вероятно, один из главных признаков достижения человечеством ноосферного состояния (Тейяр де Шарден, 2002).

В широком смысле, по мнению Д.М. Урсула, под ноосферной цивилизацией понимается её качественно новое состояние, когда вследствие интенсивных трансформаций социум войдет в коэволюцию с природой, приоритетными станут гуманитарно-общечеловеческие ценности и интеллект человечества обеспечит его переход от стихийного сползания к глобальной катастрофе к выживанию и эффективно управляемому, устойчивому и безопасному во всех отношениях развитию. (Урсул, 1993).

Город, по определению географов, «… прежде всего территория, часть земной поверхности, которая обладает соответствующими данной физико-географической области климатическими и ландшафтными особенностями, а также характеризуется определенными геологическими и геоморфологическими условиями. Городская территория, как никакая другая, отличается высокой степенью хозяйственного освоения...» (Каздым, Разин, 2014, Разин, 2006,).

В.И. Вернадский, основываясь на работах Э. Зюсса и Э. Ле Руа наравне с биосферой и геосферой, выделял ноосферу - новое мощное геологическое явление на планете, когда человечество становится планетарной геологической силой.

Он писал «…Ноосфера - есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой... В ноосфере должна геологически проявляться его мысль, его сознание, его разум... Ноосферное развитие – это разумно управляемое соразвитие человека, общества и природы, при котором удовлетворение жизненных потребностей человечества осуществляется без ущерба для интересов будущих поколений…» (Вернадский, 2004).

А.Е. Ферсман выделил понятие «техносфера» и «техногенез» при исследовании роли человека в изменении круговорота материи и энергии, миграции и накопления химических веществ в геосфере. Он отмечал, что «... по своему масштабу человек приравнивается к самым могучим деятелям природы», отмечая, что «... человек - серьезный фактор геологических процессов. А.Е. Ферсман неоднократно подчеркивал, что хозяйственная и промышленная деятельность человека по масштабу и значению сравнима с процессами самой природы (Ферсман, 1955).

Под техногенезом А.Е. Ферсман подразумевал «…совокупность химических и технических процессов, производимых деятельностью человека и приводящих к перераспределению химических масс земной коры. Техногенез есть результат геохимического воздействия промышленности человека…» (Ферсман, 1955).

А.Е. Ферсман отмечал, что огромный рост промышленного производства, металлургии, химического производства, сжигание угля вносит «..огромные изменения в природное хозяйство, выдвигая человека на степень серьезного фактора геологических и геохимических процессов. Хозяйственная и промышленная деятельность человека по своему масштабу и значению сделалась сравнимой с процессами самой природы. Вещество и энергия не беспредельны в сравнении с растущими потребностями человека, их запасы по величине – одного порядка с потребностями человечества; природные геохимические законы распределения и концентрации элементов сравнимы с законами технохимии, т.е. с химическими преобразованиями, вносимыми промышленностью и народным хозяйством. Человек геохимически переделывает мир…» (Ферсман, 1955).

Техногенные отложения и образования определяются как отдельный тип отложений связанный с техногенезом, как техногенная геологическая формация (Каздым, 2004, Каздым, 2005, Каздым, 2011, Каздым, 2012, Каздым, Разин, 2011, Разин, Каздым, 2013, Несмеянов Воейкова, Каздым и др., 2009).

Изучение техногенных отложений города - одно из направлений современных комплексных научных эколого-геохимических и геоэкологических исследований. Нами было проведено изучение некоторых техногенных отложений г. Челябинска, изучение их геохимических характеристик, макро- и микростроения.

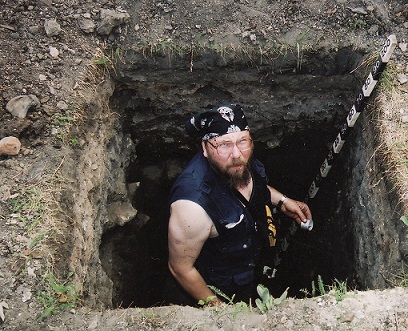

Челябинск был основан в середине XVIII века как оборонительное сооружение (крепость). Первоначально крепость была выполнена из дерева, о чем свидетельствуют деревянные срубы, обнаруженные при проведении раскопок в центральной части города. Крепость неоднократно горела. В конце XVIII - начале XIX веке деревянные постройки сменились кирпичными, о чем свидетельствуют кирпичные кладки, найденные под культурным слоем XX века (рис. 1). Изучение техногенных отложений (культурного слоя) Челябинска середины XVIII -начала XX века проводилось в центральной, старой части города, на территории возле набережной р. Миасс, на месте бывших крепостных укреплений, а в дальнейшем жилых районов XVIII - начала XX века (Каздым, 2006, Каздым, 2010).

Рис. 1. Техногенные отложения Челябинска. Кирпичная кладка середины 18 века под более поздними техногенными отложениями

Рис. 2. Техногенные отложения г. Челябинска. Разведочный шурф № 1.

Для морфологических и литолого-микроморфологических особенностей (микростроения) техногенных отложений г. Челябинска характерна чрезвычайно высокая гетерогенность, связанная с интенсивным техногенным воздействием при формировании культурного слоя.

Нами не отмечены какие-либо педореликты (остатки, фрагменты) тех почв, которые могли бы служить базисом формирования культурного слоя (рис. 2). Данный диагностический признак вообще характерен для техногенных отложений крупных промышленных городов.

Характерно сочетание большого количества карбонатов (кальцита) с обилием растительных остатков, в различной степени разложения, интенсивно перемешанных с весьма пестрой по строению минеральной массой.

Наблюдается сочетание различных форм гумуса - от грубого (модер-гумуса) до интенсивно переработанного биологическими и биохимическими процессами (мулль-гумуса).

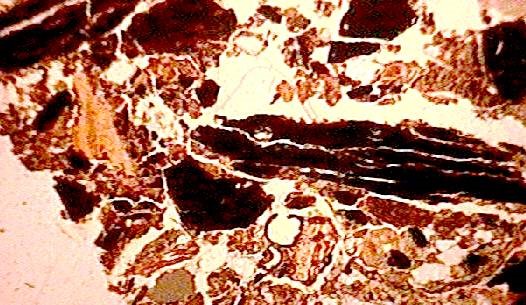

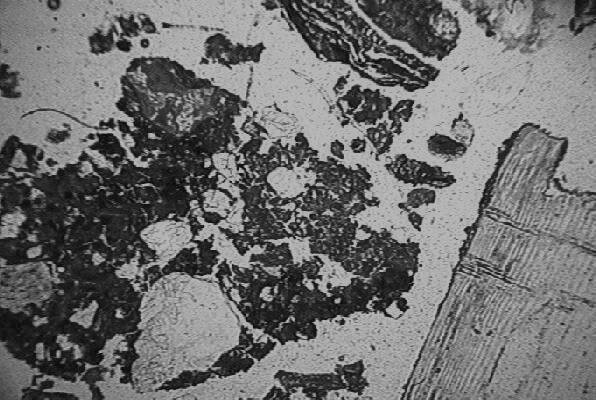

В ряде случаев техногенные отложения состоят исключительно из органического вещества, в определенной степени ожелезненной, практически без минеральной массы (рис. 3). Характерны многочисленные включения кости, в ряде случае обоженной, обилия углей и углефицированной органики, часто с хорошо сохранившимся клеточным строением, фрагментами глины, кирпича, стекла, различного строительного материала (известкового раствора, известняка, фрагментов различных горных пород), а также металлических и стекловатых шлаков литейных и металлургических производств (рис. 4). Следует отметить, что в ряде случаев количество шлаков литейных производств составляет более 50 % от общей площади шлифа.

Высокодисперсная составляющая в большинстве случаев изотропная, в связи с большим содержанием органического вещества, и имеет гумусо-карбонатно-глинистый или гумусо-глинисто-карбонатный состав.

Однако в ряде случаев можно отметить осветленные зоны, связанные с обилием карбонатов кальция, и высокодисперсная составляющая является карбонатно-гумусовой или практически полностью карбонатной (с небольшим содержанием глинистого материала). Это свидетельствует об интенсивных процессах вымывании и осаждения кальцита, связанных с высоким содержанием углекислого газа (переход карбонат кальция в гидрокарбонат, при повышении в системе концентрации углекислого газа), или интенсивных процессах разложения органического вещества с выделением сероводорода, органических кислот и т.д.

Рис. 3. Специфика микростроения техногенных отложений Челябинска. Органическое вещество в разной степени разложения, включения костного материала, зерна кальцита в железистой корке. Микрофотография. Ув. 56 крат.

Рис. 4 Специфика микростроение техногенных отложений Челябинска. Справа – слаборазложившийся фрагмент органического вещества, в центральной части – фрагмент искусственного материла (кирпича). Микрофотография. Ув. 56 крат.

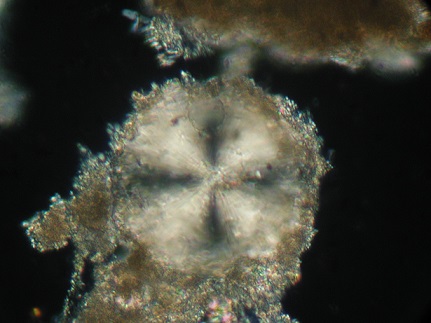

Весьма характерно высокое содержание кальцита в виде микрита, или микрокристаллов приуроченных к порам. Образование кальцита связано с вымыванием карбоната кальция из строительной извести при разложении органического вещества (в кислой среде) и аккумуляцией на щелочных геохимических барьерах. Кальцит замещает растительные остатки, образуя весьма характерные скопления, а вы ряде случае отмечены и сферолиты кальцита (или арагонита), что связано с деятельностью бактерий или сине-зеленых водорослей. Сферолиты приурочены к фрагментам окисленных металлических предметов, т.е. в данном случае можно предполагать и интенсивную деятельность различных железобактерий. Также образование кальцита отмечено и на фрагментах шлака и ошлакованных железных предметах.

Рис. 5. Сферолит арагонита. Микрофотография. Ув. 100 крат. Поляризованный свет

В минеральном составе преобладает кварц (не менее 50-60 %), в основном окатанные, или слабоокатанные зерна размером до 1 мм, вероятнее всего аллювиальные отложения, а также пироксены, амфиболы, полевые шпаты.

В ряде случаев зерна минералов трещиноватые, с заметным проникновением по трещинам оксидов железа или органического в вещества. На зернах минералов отмечены весьма характерные для культурного слоя покровы и натеки гумусо-глинисто-железистого состава. Характерны обломки различной размерности и формы многочисленных горных пород, вероятно применявшихся в строительстве или унаследованных от речного аллювия (гранит, габбро, известняк и др.)

Кроме новообразований кальцита (и предположительно арагонита), отмечены процессы аутигенеза фосфатов железа – ярко-синие кристаллы и отдельности керченита, характеризующиеся высоким двупреломлением и аномальными интерференционными окрасками.

Отмечены хорошо выраженные концентрические конкреции (размером до 1,5 мм), оксидов и гидрооксидов железа, красновато-желтого цвета, в косом освещении ярко-желто-красные - новообразования, связанные с вымыванием оксидов и гидрооксидов железа из металлических предметов и шлаков, а также вследствие деятельности железобактерий.

Пористость и плотность культурного слоя Челябинска весьма различна в различных зонах и микрозонах – от плотной упаковки практически лишенной порового пространства, до весьма рыхлого сложения, когда количество пор может быть более 50%. В отдельных случаях можно отметить практически полное отсутствие высокодисперсной составляющей, за исключением пленок, натеков и фрагментов «плазмы» на зернах минералов, фрагментах горных пород и иных минеральных компонентов культурного слоя.

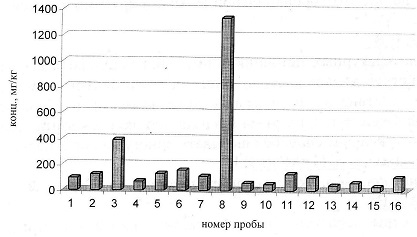

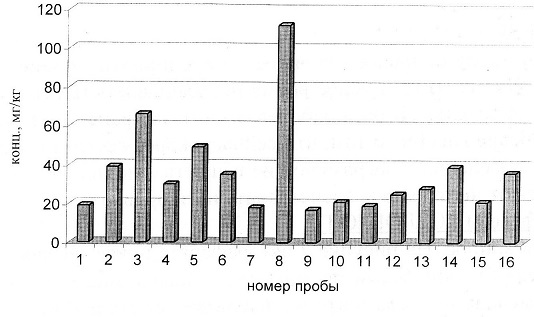

Для культурного слоя Челябинска отмечено высокое и аномальное содержание ряда химических элементов (табл. 1 и 2, рис. 6 и 7), в частности меди, свинца, цинка и хрома, в некоторых пробах и никеля.

Таблица 1

Концентрации некоторых химических элементов (мг\кг) в техногенных отложениях сер. 18- нач. 20 века г. Челябинска по данным атомно-абсорбционного анализа (AAS «PERCIN»).

|

№ |

глуб. см |

Элемент, кларк, мг/кг (по Виноградову) |

|||||||||

|

Mn 950 |

Cu 100 |

Zn 50 |

Ni 80 |

Co 30 |

Pb 13 |

Cd 0.5 |

Cr 100 |

Li 30 |

Sr 375 |

||

|

1 |

40 |

481 |

22 |

95 |

19 |

5 |

35 |

0.21 |

119 |

17 |

197 |

|

2 |

60 |

525 |

45 |

124 |

39 |

8 |

53 |

0.24 |

147 |

12 |

293 |

|

3 |

80 |

789 |

104 |

389 |

66 |

12 |

71 |

0.75 |

155 |

17 |

214 |

|

4 |

100 |

471 |

26 |

69 |

30 |

9 |

20 |

0.12 |

145 |

14 |

182 |

|

5 |

140 |

462 |

57 |

129 |

49 |

11 |

58 |

0.35 |

95 |

21 |

150 |

|

6 |

20 |

530 |

74 |

156 |

35 |

7 |

44 |

0.11 |

129 |

14 |

134 |

|

7 |

30 |

368 |

36 |

111 |

18 |

5 |

46 |

0.09 |

118 |

8 |

211 |

|

7а |

35 |

353 |

35 |

118 |

20 |

6 |

46 |

0.1 |

135 |

11 |

118 |

|

8 |

50 |

975 |

7714 |

1336 |

112 |

31 |

2178 |

0.57 |

56 |

11 |

146 |

|

9 |

70 |

414 |

23 |

58 |

17 |

5 |

19 |

0.1 |

94 |

cледы |

следы |

|

10 |

90 |

436 |

21 |

50 |

21 |

6 |

16 |

0.07 |

92 |

15 |

210 |

|

11 |

45 |

545 |

32 |

129 |

19 |

6 |

24 |

0.08 |

45 |

3 |

151 |

|

11а |

50 |

564 |

30 |

117 |

17 |

5 |

21 |

0.09 |

41 |

4 |

134 |

|

12 |

73 |

758 |

38 |

104 |

25 |

9 |

20 |

0.11 |

95 |

12 |

254 |

|

13 |

130 |

539 |

17 |

43 |

28 |

7 |

12 |

0.05 |

133 |

9 |

153 |

|

14 |

105 |

534 |

21 |

64 |

39 |

9 |

17 |

0.1 |

146 |

15 |

271 |

|

15 |

115 |

318 |

16 |

35 |

21 |

5 |

14 |

0.05 |

86 |

9 |

218 |

|

16 |

130 |

603 |

29 |

107 |

36 |

7 |

25 |

0.11 |

196 |

11 |

282 |

Жирным шрифтом выделены превышения кларковых концентраций

Таблица 2

Валовые концентрации ряда химических элементов в техногенных отложениях г. Челябинска (18-20 век), в % (по данным спектрального анализа, ДФС-8), Me х10-n

|

№ |

Адрес |

гл., см |

Mg 10-2 |

Ca 10-2 |

Fe 10-1 |

Mn 10-2 |

Ni 10-4 |

Co 10-4 |

Тi 10-2 |

V 10-3 |

Cr 10-4 |

Mo 10-4 |

Cu 10-4 |

Pb 10-4 |

Ag 10-5 |

Zn 10-3 |

Sn 10-4 |

Y 10-4 |

P 10-2 |

Na 10-2 |

B 10-4 |

|

1 |

1 |

40 |

10 |

50 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

3 |

30 |

1 |

1 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

2 |

60 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

150 |

3 |

10 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

3 |

80 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

3 |

10 |

100 |

3 |

20 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

4 |

100 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

3 |

30 |

1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

5 |

140 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

100 |

0.3 |

10 |

10 |

3 |

-- |

30 |

30 |

|

|

6 |

2 |

20 |

10 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

3 |

10 |

50 |

2 |

10 |

3 |

3 |

3 |

30 |

30 |

|

7 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

100 |

1 |

10 |

10 |

3 |

3 |

50 |

30 |

|

|

8 |

50 |

10 |

3 |

50 |

30 |

100 |

30 |

10 |

3 |

10 |

1 |

1000 |

300 |

10 |

100 |

100 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

9 |

70 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

100 |

1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

10 |

90 |

10 |

20 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

3 |

10 |

1 |

10 |

30 |

2 |

3 |

10 |

3 |

1 |

50 |

30 |

|

|

11 |

3 |

50 |

10 |

30 |

1 |

10 |

3 |

3 |

3 |

0.3 |

1 |

10 |

10 |

3 |

н/о |

3 |

1 |

3 |

3 |

10 |

30 |

|

12 |

73 |

10 |

30 |

3 |

10 |

5 |

5 |

10 |

1 |

3 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

3 |

3 |

3 |

20 |

30 |

|

|

13 |

130 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

5 |

20 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

14 |

4 |

105 |

10 |

30 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

5 |

20 |

1 |

10 |

10 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

15 |

115 |

10 |

5 |

10 |

5 |

10 |

10 |

10 |

3 |

20 |

1 |

10 |

30 |

0.1 |

3 |

10 |

3 |

1 |

30 |

30 |

|

|

16 |

130 |

10 |

5 |

10 |

10 |

20 |

20 |

10 |

5 |

20 |

3 |

10 |

30 |

1 |

10 |

10 |

3 |

3 |

70 |

10 |

Примечание: Адрес - 1 – шурф разведочный, южная стенка, 2 - яма к северу от строения 1, северная стенка, 3 – разведочная канава, западная стенка, 4 - яма 4, северная стенка. Жирным шрифтом отмечены превышения кларковых концентраций

Рис. 6. Концентрация цинка в техногенных отложения Челябинска, мг/кг

Рис. 7. Концентрации никеля в техногенных отложения г. Челябинска

Для техногенных отложений Челябинска отмечена специфика микростроения, не связанная с литологическими или почвенными особенностями, т.е. базой формирования и с процессами техногенного изменения, практически полное отсутствие в толще техногенных отложений погребенных почв и естественных геологических, т.е. процесс техногенного воздействия был весьма и весьма интенсивен.

Таким образом, исследование микростроения техногенных отложений г. Челябинска, напряду с изучением геохимических параметров позволило более полно изучить (наряду с морфологическим исследованиями) техногенные отложения данной урбанизированной территории.

Своеобразие литолого-микроморфологических и геохимических характеристик техногенных отложений (или культурного слоя) Челябинска, его неоднородность, еще раз подчеркивают сложность строения культурного слоя, сложность химико-физических, геохимических и биохимических процессов, происходящих в его толще.

Литература

1.Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2004. 574 с.

Каздым А.А. Химические элементы в древних техногенных отложениях (культурном слое) как индикаторы производственной и бытовой деятельности человека // Экологические системы и приборы, № 11, 2004. С. 15-20

Каздым А.А. Техногенные отложения Москвы – литология, геохимия, микростроение //Экологические системы и приборы, № 8, 2005. С. 17-22.

Каздым А.А. Техногенные отложения древних и современных урбанизированных территорий (палеоэкологический аспект). М., Наука. 2006. 158 с.

Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенное минералообразование. М.: РИС ФГУП ВИМС, 2010. 178 с.

Каздым А.А. Геохимические и литолого-микроморфологические особенности древних техногенных отложений г. Челябинска // Прикладная аналитическая химия, Т. II, № 2 (4), 2011. С.46 - 50.

Каздым А.А. Техногенные отложения и техногенные геохимические аномалии на территории г. Москвы // Прикладная Токсикология, Том III, № 2 (8), 2012. С. 10 - 19.

Каздым А.А. Экологические проблемы городов // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. Том VII. № 1, 2012. С. 42 – 48.

Каздым А.А., Разин А.Д. Древнее техногенное воздействие на геосферу Земли // Экологические системы и приборы, 2011, № 1. С. 54-59.

Каздым А.А., Разин А.Д. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве. Учебное пособие. М.: РУДН, 2014. 167 с.

Разин А.Д. Основы теории градостроительства и районной планировки. М.: Изд. РУДН, 2006. 31 с.

Разин А.Д., Каздым А.А. Геохимические характеристики локальных и стихийных свалок бытовых отходов в городе Ульяновске // Экологические системы и приборы, № 11, 2013. С. 44 – 52

Несмеянов С.А., Воейкова О.А., Каздым А.А., Макаров В.И. Техногенные образования как геологическая формация // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология, № 5, 2009. С. 387 – 398.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: ООО «Издательство Астрель АСТ», 2002. 555 с.

Урсул А.Д. Путь в Ноосферу (Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). М.: «Луч», 1993. 248 с.

Ферсман А.Е. Геохимия. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 356 с.

LITERATURE

Vernadsky V.I. Biosphere and noosphere. «Iris press», 2004. 574 s.

Kazdym A.A. Chemical elements in ancient man-made sediments (cultural layer) as indicators of industrial and consumer activity // Environmental systems and devices, №. 11, 2004. C. 15-20

Kazdym A.A. Technogenic sediments of Moscow-lithology and geochemistry, microstructures // Environmental systems and devices, №. 8, 2005. S. 17-22.

Kazdym A.A. Man-made deposits of ancient and modern urban areas (Paleoenvironmental dimension). M., Science. 2006.158 s

Kazdym A.A. Man-made deposits and man-made mineraloobrazovanie. M: RICE FSUE, 2010. 178 s.

Kazdym A.A. Geochemical and lithologic-mikromorfologičeskie features of ancient man-made deposits of Chelyabinsk // Journal of applied analytical chemistry, vol. II, № 2 (4), 2011. S. 46-50.

Kazdym A.A. Man-made deposits and technogenic geochemical anomalies on the territory of Moscow // Journal of applied toxicology, vol. III, №. 2 (8), 2012. C. 10-19.

Kazdym A.A. Urban environmental problems // Life without risks. Health. Prevention. Longevity. Vol VII. № 1, 2012. C. 42-48.

Kazdym A.A., Razin A. Ancient technogenic influence on Earth's Geosphere // Environmental systems and appliances, 2011, №. 1. C. 54-59.

Kazdym A.A., Razin A. Sredovye factors in architecture and urbanism. Tutorial. PM: ORE, 2014. 167.

Razin A. Basic theory of urban planning and regional planning. M.: Peoples Friendship University. 2006. 31 s.

Razin a.d., A.a. Kazdym the geochemical characteristics of local and dumps waste in the city of Ulyanovsk//Environmental systems and devices, no. 11, 2013. P. 44-52,

Nesmeyanov S.A., Voyeykova O.A., Kazdym A.A. Makarov V.I Technological education as a geological formation//environmental geology // Engineering geology, hydrogeology, geocryology, №. 5, 2009. S. 387-398.

Teihard de Chardin P. Human Phenomenon. M.: Astrel, AST, 2002. 555 s

Ursul A.D. Path in the Noosphere (the concept of survival and sustainable development of civilization). M.: «Ray», 1993. 248 p.

Fersman A.E Geochemistry. M. - Leningrad: 1955. 356

Ключевые слова: ноосфера, техногенные отложения, техногенные фации, техногенные минералы, геохимия, микростроение, тяжелые металлы, концентрация, кларк.

Keywords: noosphere, technogenic deposits facies manmade, technological minerals, geochemistry, microstructure, heavy metals concentration, clarke.