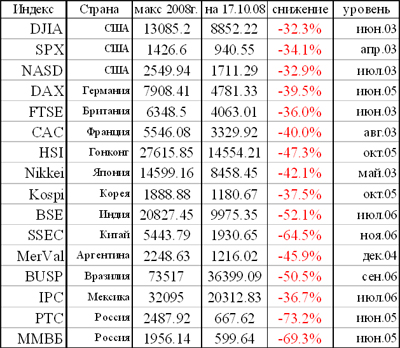

Таблица 1. Падение биржевых индексов в 2008 г.

Источник: расчеты Владимира Елаховского (Финансовая компания Интраст, Высшая школа экономики).

Но это еще не все. Оказывается, то относительно небольшое падение, которое имело место на рынке США, отбросило страну к середине 2003 года, тогда как, например, Китай оказался отодвинутым всего лишь на конец 2006 года. Следовательно, пузырь в Штатах надувался чрезвычайно долго, а лопнул довольно мягко, ибо в других странах он надулся гораздо быстрее, а сдуваться начал гораздо активнее. Отсюда вытекает, что для американского пузыря характерен более пологий рисунок с гораздо меньшей амплитудой. Тем самым именно другие страны генерировали быстрое надувание пузыря, а никак не Америка. Кстати говоря, медленно надувающийся пузырь с небольшим "хлопком" в конце своей жизни очень похож на обычный технологический цикл. И о пузыре правомерно говорить только в том случае, когда весь процесс развития рынка сжимается во времени и увеличивается по амплитуде.

Так что американский пузырь можно классифицировать как наименее ярко выраженный и наиболее похожий на обычный экономический цикл. Например, если пузырь будет надуваться 20 лет, а потом мягко сдуется, то вряд ли это явление вообще можно назвать пузырем. А коль скоро это так, то и обвинять Америку можно с гораздо меньшими основаниями, нежели любую другую страну, пострадавшую от синдрома пузыря.

3. Крах англо-саксонского капитализма? Проблемы, которые породил кризис на фондовом рынке США, достаточно серьезны, чтобы начали высказываться резкие мнения в адрес Америки. Многие политики, включая российских, говорят, прежде всего, о кризисе доверия к самой Америке и созданной ею финансовой системе. Некоторые даже заявляют о крахе англо-саксонской модели капитализма. В менее радикальной форме подобные утверждения трансформируются в призывы усилить государственное регулирование. Например, французский лидер Николя Саркози почти в истерике заявил о том, что саморегуляция закончилась. Высший истеблишмент многих стран выдвигает идею, согласно которой надо гораздо больше управлять экономикой и увеличивать государственный сектор. Свобода в экономике закончилась.

Однако, как справедливо замечает "The Economist", есть нужда в том, чтобы было не больше правительства и управления, а в том, чтобы управление было лучше. И бессмысленно видеть панацею от всех бед в национализации экономики. Например, правительства Финляндии и Швеции в 1990-х годах национализировали банки, а потом, разочаровавшись в них и убедившись в их низкой конкурентоспособности, впоследствии снова приватизировали их. Тогда почему все ждут чудес от национализации финансовых институтов сегодня?

Надо сказать, что мир уже ушел от споров относительно роли государственного сектора экономики и оперирует данной проблемой в рамках так называемого приватизационного цикла: когда частный сектор дает сбой, его предприятия национализируют; когда государственный сектор дает сбой, то его предприятия приватизируют. Сейчас как раз та фаза экономического цикла, когда необходимо усиление госсектора, но из этого вовсе не вытекает, что это навсегда и что сам капитализм умер.

Тогда правомерно задать вопрос по-другому: может быть, это Соединенные Штаты не умеют или разучились эффективно управлять экономикой. Однако все специалисты сходятся во мнении, что американская система государственного регулирования - самая совершенная из всех известных в мире. А ипотечный рынок в США - один из самых зарегулированных сегментов финансового сектора. Просто никакая система регулирования не гарантирует от ошибок и сбоев!

Но даже если предположить, что к Америке окончательно подорвано доверие и ее модель управления является негодной, то какие у мира есть альтернативы? Кто может предложить новый вектор развития и новую модель управления? Может быть, Исландия, вымаливающая кредиты у всех подряд, включая Россию? Или деградирующая Франция, которая на протяжении многих лет хронически не может решить свои внутренние проблемы? Или Китай, который все предыдущие годы сплавлялся по направлению, указанному Западом? Или, может быть, Россия, копирующая последние два десятилетия модель американского капитализма?

Похоже, что альтернативы нет. А коли ее нет, зачем же критиковать ту систему, которая дала миру то колоссальное благосостояние, которые мы сегодня наблюдаем?

4. Есть ли доллару альтернатива? Если предположить, что, несмотря ни на что, доверие к Соединенным Штатам подорвано, то какова судьба доллара и всей мировой долларовой системы? Характерным высказыванием на этот счет является заявление российского премьера Владимира Путина, который не советует населению покупать доллары.

На наш взгляд, такое высокомерное отношение к американской валюте является явно преждевременным. И тому есть множество серьезных оснований. Во-первых, в период кризиса доллар начал укреплять свои позиции, тогда как, например, бразильский реал и мексиканский песо просто обвалились. Во-вторых, на многих валютных биржах, включая российскую, предложение долларов, иен и швейцарских франков отсутствует. Почему же происходит такое? Неужели опять все сделано искусственно?

Тому есть несколько причин.

Во-первых, вопреки всем эмоциональным утверждениям, именно доллару люди доверяют больше всего. В одной из статей "Капитала страны" уже отмечалось, что обменная маржа у доллара гораздо меньше, чем у других валют, а это свидетельствует о пониженном риске американской денежной единицы (Падение доллара предрешено?). И при первой же проверке всех валют на прочность оказалось, что хваленый юань никому не нужен, так же как по большому счету никому не нужны рубли и евро. Разумеется, доллару сегодня не слишком сильно доверяют, но остальным валютам доверяют еще меньше.

Во-вторых, доллар является валютой последней инстанцией. Еще в одной статье "Капитала страны" говорилось, что любая сделка заканчивается долларизацией; все остальные валюты являются своего рода перевалочными пунктами по направлению к доллару (Судный день массового инвестора). И сегодня мы видим, что конкурента у доллара нет. К сожалению, иена не может быть альтернативой ему в силу непонятности самой Японии и ее экономики. Если уж Америка не понятна, то Японию рядовому инвестору точно не понять. Да и швейцарская валюта не может претендовать на роль альтернативы, хотя бы потому, что за ней стоит слишком маленькая экономика. Поэтому эти в целом хорошие валюты все-таки объективно не могут "перебить" доллар.

Иногда в качестве аргумента приводят тот факт, что в условиях кризисов и войн курс доллара традиционно растет. Да, этот так, никто этого и не отрицает. Но почему курс доллара растет в экстремальные периоды? Например, почему доллар усиливается в период кризиса?

Хочется ответить вопросом на вопрос: а почему должно быть по-другому? Дело в том, что кризис - это прозрение. Это приведение всей экономики в более адекватное состояние. Соответственно, когда экономика США до кризиса была в неадекватном состоянии, то и ее валюта котировалась низко, а как только она "встряхнулась" и немного пришла в норму, то и доллар пошел вверх. Чего не скажешь о валютах других стран.

Так что рано хоронить Америку и доллар. Скорее всего, они благополучно переживут кризис, и снова будут задавать вектор развития всему миру.

Вся история кризисов - это история надувания и лопания пузырей в разных отраслях экономики. Относительно недавно, в начале 2000-х, лопнул доткомовский пузырь, теперь - ипотечный. В дальнейшем будут надуваться и лопаться еще какие-то пузыри. И в авангарде этого процесса будут идти, скорее всего, Соединенные Штаты. Если, конечно, не произойдет чего-нибудь из ряда вон выходящего.

23.10.2008

kapital-rus.ru