Любой институт состоит из людей, а, значит, обязан каким-то образом регламентировать и классифицировать действия своих сотрудников, определяя в числе прочего и критерии вертикальной мобильности. Стабильным и регулярным образом сделать это возможно только в рамках неких определенных принципов, следование которым и формирует идентичность...., надстраивая корпоративную картину мира и систему ценностей

Авторы работы «Теория политики»

Формирование современной МО и ВПО происходит под сильнейшим влиянием не военных силовых средств политики, к которым относятся, прежде всего, институциональные средства – нематериальные (идеи, концепции, нормы) и материальные (государственные и общественные институты) – силовой политики. Их влияние и эффективность при формировании ВПО нередко недооценивается, хотя такие качества как эффективность политики и стратегии давно уже признаны в качестве важнейших инструментов политики. Из истории известна эффективность военной стратегии А.В. Суворова и недостатки военной стратегии первого периода в ВОВ СССР, огромные преимущества организации советской военной перед экономикой нацистской Германии, и её неэффективность в 80-е годы и отсутствие какой бы то ни было способности к управлению в 90-е годы ХХ века.

Состояние институтов управления ОПК и ВС России в 90-е годы можно охарактеризовать как катастрофическое, что наглядно проявилось в ходе военных операций на Северном Кавказе, а позже, в августе 2008 года, в Южной Осетии, где мужество и стойкость российских военнослужащих с трудом компенсировали развал государственных и военных институтов.

В условиях обострения ВПО во втором десятилетии XXI века резко увеличились требования к государственному, политическому, общественному и военному управлению и его институтам, которые по своей эффективности в России всё ещё существенно отстают от западных, а, учитывая разницу в потенциалах, уступают им на порядки. Этот разрыв в институтах наглядно проявляется как на уровне стратегий и идей, так и на уровне организационных структур – институтов гражданского общества, СМИ и государственных институтов.

Институциональные средства политики и формирования МО и ВПО – идеи, нормы, принципы, институты и организации – представляют собой совокупность общественно значимых идей (т. е. не материальных факторов, принципов и норм и институтов), имеющих организационное и финансово-политическое значение). Как уже говорилось выше, эта группа факторов превратилась в решающий инструмент внешней политики, позволяющий нередко обойтись без прямого использования военной или иной силы. Именно такие институты – идеи гражданского общества, прав человека и институты развития НЧК, прежде всего, НПО, университеты и СМИ – стали тем механизмом, который уничтожил военно-политическую организацию Варшавского Договора и развалил СССР. Важную роль, в частности, сыграла ОБСЕ, которая легитимизировала институты оппозиции в странах Восточной Европы и сделала процесс борьбы за «права человека» частью общественно-политической жизни страны. Так, например, Заключительный акт, подписанный в Хельсинки 1 августа 1975 года, стал манифестом борьбы против партийных режимов стран Восточной Европы, напечатанный в этих странах миллионными тиражами.

Институциональные нормы и принципы западной ЛЧЦ, которые в СССР воспринимались как «общеевропейские», «цивилизационные», «общечеловеческие» и пр., на самом деле не распространялись на СССР. С цивилизационной точки зрения его, как и всё постсоветское пространство, «исключили» из ареала привилегированной западной ЛЧУ и, соответственно, военно-политической коалиции, которая развивалась в качестве института безопасности Запада в качестве широкой цивилизаци- онной антироссийской коалиции. Иногда эта коалиция использовала в качестве потенциальных противников России постсоветские государства – Украину, Молдавию и Грузию, – создавая неблагоприятный для России ареал из враждебных государств – членов НАТО, союзников по широкой коалиции и просто враждебных государств.

При этом, понимая опасность возможного расширения и восстановления России, Запад категорически отрицал даже в качестве объектов для переговоров такие интеграционные объединения России с другими странами, как ЕвраЗес, ОДКБ, ШОС, или БРИКС. Институционально, России противостоял весь Запад с широкой (не только НАТО) коалицией и антироссийски выстроенными с помощью институтов Запада государствами и акторами. Такое «глубокое» антироссийское построение предполагает, что против России будут использованы все силовые институты Запада – претензий на установление неких «норм и правил» до создания неравноправных и даже враждебных международных и национальных институтов гражданского общества.

Создание новых норм и правил, либо трансформация национальных норм и институтов в международные, – один из принципов стратегии западной ЛЧЦ и коалиции. Если прежние институты и нормы не эффективны или мешают политике силового принуждения западной коалиции, они ликвидируются, либо трансформируются в более удобные. Так, Д. Трамп быстро отказался от институтов Трансатлантического и Транс-тихоокеанского партнерства практически сразу после прихода к власти, США вышли из ЮНЕСКО, прекратили участие практически во всех договорах и соглашениях по ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности – от ДРСМ и ДОН до СНВ-3, а до этого – Договора по ПРО.

В политике, при формировании МО и ВПО, данная современная особенность имеет исключительно важное значение, превращая второстепенные прежде факторы влияния, в приоритетные, важнейшие факторы формирования МО и ВПО.

В политике «силового принуждения» западной военно-политической коалиции последних десятилетий эта особенность широко используется. В настоящее время существует немало оценок и мнений – от политологов до военных деятелей – о том, что именно эта группа факторов стала решающей при формировании современной ВПО. Она связана как с объективно резко возросшим значением НЧК и его институтов в политической и экономической жизни общества, так и резко выросшими возможностями информационно-когнитивного воздействия нам формирование МО и ВПО.

Выше уже говорилось о влиянии самых разных групп факторов на формирование МО в мире, среди которых я условно выделил (впрочем, достаточно формально и условно) 4 основные группы:

– Во-первых, группа субъектов МО, в которую входят страны, союзы и коалиции, обладающие внешнеполитическим и военно-политическим суверенитетом (точнее – его частью);

– Во-вторых, группа наиболее важных акторов МО, которая состоит из тысяч религиозных, политических, общественных и иных негосударственных организаций;

– В-третьих, группа глобальных и региональных тенденций, например, указанные П. Бергером и С. Хантингтоном «четыре пути распространения глобализации»:

– массовая культура – товары, фильмы, музыка и т. д.;

– давосская культура, т. е. образ поведения бизнес-структур;

– клубная культура интеллектуалов (наиболее распространенные идейные и культурные воззрения, обсуждаемые в обществе;

– важнейшие религиозные воззрения и связанные с ними движения.

– В-четвертых, важная, но наименее используемая в анализе МО группа факторов, – группа когнитивно-институциональных (включая человеческий капитал и его институты) факторов, которая стала играть исключительно важную роль в настоящем столетии, а средства которой превратились в решающие средства мировой политики.

Именно эти институционально-когнитивные факторы и тенденции стали играть решающую роль в формировании МО и ВПО в ХХ веке. Но именно эта группа факторов в силу традиций военно-политического анализа и прогноза в наименьшей степени подвергается исследованиям. Современный военно-политический анализ требует усилий уже не только военных теоретиков и политиков, не только военно- технических и специальных знаний, но и знаний социологов, политологов, специ- алистов-регионоведов, философов многих других. Собственно военно-технический анализ уже не дает ясной картины и представлений о состоянии общества, внутриполитической стабильности и многом другом.

Еще сложнее анализ ВПО предстоит, когда речь идет собственно об анализе отношений отдельных групп факторов, формирующих МО и ВПО. Например, о том, как социальный протест влияет на ОПК или как оппозиция в тех или иных институтах государственной власти относится к политическому курсу и т. п. Исследование этих сложных процессов взаимодействия всегда носило противоречивый характер. Достаточно привести пример того, как распределяется бюджет страны на оборону в зависимости от оценки внешних угроз теми или иными представителями правящей элиты.

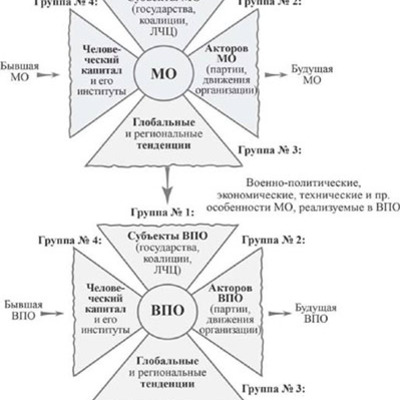

Чтобы как-то формализовать и систематизировать эти факторы взаимовлияния, взаимодействие между этими группами я изобразил выше в виде некого «мальтийского креста» только для того, чтобы продемонстрировать, что состояние МО и ВПО являются результатом такого взаимного влияния, а не простой суммой разных групп факторов. Иными словами, МО и ВПО, как системы, являются:

– во-первых, не только и не просто суммой разных факторов, но, прежде всего, отношениями между ними;

– во-вторых, они существуют в развитии, в некой динамике, а не статике, т. е. и отношения межу субъектами, факторами и тенденциями следует рассматривать в динамике.

– в-третьих, сценарий ВПО является следствием и частью сценария МО (в одном из его конкретных вариантов). В результате базовой моделью ВПО стала модель, вытекающая из модели МО, характеризуемая основными особенностями и наиболее характерными чертами, которую можно абстрактно изобразить следующим образом, как это указано на рисунке ниже.

Не трудно заметить, что институциональные факторы в той или иное степени присутствуют во всех 4 группах. Так, в группе субъектов ВПО они представлены субъективными политикам и их стратегиями, в группе акторов – лидерами негосударственных организаций, их идеями и созданными ими структурами, в группе глобальных и региональных тенденций, как уже говорилось, массовыми течениями, идеями и структурами в искусстве, науке и образовании, наконец, собственно в группе, где концентрируются институты развития НЧК, институты составляют, как идеи и структуры, содержание всей этой группы, включая культурно-исторические традиции, инициативные группы и отдельных творческих индивидов.

Сказанное означает, что на всех этих этапах анализа следует учитывать возрастающую роль группы факторов, связанных с развитием НЧК, его институтов и, в частности, институциональных факторов. Так, например, при Д. Трампе роли институтов международной безопасности (институциональных факторов) и, в частности, переговоров по ограничению вооружений и военной деятельности была сознательно сведена к минимуму, практически уничтожена, а тех, которые сохранились (ОБСЕ, ООН и ряд других) фактически использованы для дестабилизации МО.

На рисунке также не трудно увидеть, что существует последовательность, когда развитие системы МО является следствием развития отношений между ЛЧЦ, а ВПО – следствием развития того или иного сценария МО, а СО – следствием развития сценария ВПО.

Это же означает, что в рамках того или иного сценария происходит не только развитие его отдельных факторов и тенденций, но и развитие взаимоотношений между ними. Речь идет, естественно, прежде всего, о том, что изменения «на самом верху», в рамка отношений между ЛЧЦ будут влиять на все сценарии, находящиеся в иерархии ниже, т. е. на сценарии ВПО и СО.

Но существует и обратно влияние – «снизу-вверх», – которое особенно заметно в военной области, когда сумма тактических побед ведет к оперативному результату, а тот – к стратегическому результату, который, в свою очередь, может привести к политической победе. В частности, развитие СО в том или ином регионе или районе влияет не только на ход сценария ВПО, но и на состояние МО. Так, ярким примером этому послужила серия небольших побед под Москвой в декабре 1941 года, которая привела к серьезному стратегическому результату – поражению немцев под Москвой и срыву всего плана кампании, а в конечном счете – изменению МО: вступлению в войну Японии и США, а также других стран, превращению блицкрига в войну на измождение.

С точки зрения институциональных факторов, в XXI веке произошло, резкое изменение значение этих аспектов на формирование ВПО, когда, например, стратегических политических результатов стало можно добиться без риска применения военной силы, только организацией внутренних беспорядков и дестабилизацией, заменой институтов управления страны (как после переворота в СССР в августе 1991 и в России в октябре 1993 года).

Внешняя и военная политика отличаются от других видов человеческой деятельности не только своей направленностью преимущественно вовне, но и крайней субъективностью, что ставит результаты такой политики в зависимость от качества принимаемых и выполняемых решений, а также множества других субъективных и даже иррациональных факторов, многие из которых выходят за пределы понимания, а тем более научного объяснения, планирования и деятельности.

Так (только в качестве примера), если весьма условно можно оценить влияние группы субъективных факторов («Группа № 4» – качество НЧК и институтов) на формирование МО как «существенное», допустим, в 30% от влияния всех других групп факторов, то в ВПО это влияние будет уже значительно более 50%, а в СО и в конкретных войнах – более 70%. Как известно, история не знает ни одного случая, когда даже самая маленькая война или операция были реализованы в соответствии с самыми тщательно разработанными планами.

На формирование МО, в отличие от ВПО, гораздо сильнее воздействуют, например, относительно объективные экономические, финансовые, а тем более географические и климатические тенденции, демография, развитие науки и техники и многое другое – то, что для формирования ВПО имеет относительно меньшее значение, а для СО может иногда и вообще не учитываться.

Мы знаем из истории немало примеров того как политическое и военное искусство отдельных личностей в XX веке значительно «перевешивало» значение таких объективных групп факторов, как мощь государства и коалиций («Группа № 1») или на время даже влияние объективных тенденций развития человечества, стран или регионов. Большое число «замороженных» и активных конфликтов в 20-е годы нашего столетия объективно повышают значение личностей в политике и военном искус- стве. Вот почему в данном разделе я попытаюсь сделать акцент на влияние групп факторов № 2 (Акторы) и № 4 (Человеческий капитал и его институты) на формирование ВПО в XXI веке.

Прикладное значение на формирование МО и ВПО имеют конкретные примеры, в частности, с Украиной и, более поздний, – с Белоруссией.

27 августа 2020 года Путин впервые назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Если протесты в Белоруссии перерастут в захват экстремистами зданий, Россия задействует созданный по просьбе Лукашенко резерв правоохранителей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. «Это было сделано», – сообщил российский президент в интервью телеканалу «Россия 1», показанном 27 августа 2020 года. Резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля, сказал В. Путин. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», – описал президент России возможные условия для применения резерва. Пока этих условий нет – это общая оценка Путина и Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что меры поддержки со стороны России не исчерпываются созданием резерва. Для поддержания социально-экономической стабильности в Белоруссии Москва согласилась рефинансировать ранее выданный Минску кредит в $1 млрд. «Мы у себя этот млрд долл., договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – сказал Лукашенко. В последний раз Россия предоставляла рефинансирование госдолга Белоруссии в 2017 году на сумму $700 млн. Вопрос рефинансирования начнут обсуждать после получения соответствующего запроса из Минска, заявили в российском Минфине.

С 9 августа, когда в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с результатами выборов (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов), Путин и Лукашенко говорили по меньшей мере четыре раза.

В рамках Договора о Союзном государстве и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи о том, что все государства – члены этих организаций должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности, о чём напомнил В. Путин. Кроме того, в статье 2 Договора о создании Союзного государства (подписан в 1999 году) говорится, что его целями являются обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью. В понятие безопасности входят не только внешние угрозы, но и внутренние, а точнее, как сейчас модно говорить, гибридные, то есть включающие в себя элементы внешнего вмешательства и внутренней деятельности по дестабилизации обстановки.

Кроме того, в рамках союзного государства осуществляется около 20 программ и подпрограмм в сфере безопасности, обороны и правоохранительной деятельности. Правоохранительными органами и специальными службами с 1992 года ведется работа по формированию единой нормативной базы в области борьбы с преступностью, сообщил эксперт. По этим документам и мог быть создан резерв, указывает он.

Между событиями на Украине и в Белоруссии просматриваются явные аналогии (После смены власти на Украине в 2014 году в ОДКБ несколько раз обсуждалась возможность расширения мандата и противодействие так называемым цветным революциям, однако договор обновлен не бъл). Между тем, процессы дестабилизации в Белоруссии развивались по уже отработанным сценариям в Москве в 1991 году, в Грузии, Молдавии, Киргизии, Казахстане и в Киеве в 2014. Как точно описывает ситуацию в стране А. Сидорчик в августе 2020 года, «жители Белоруссии 2020 года удивительно похожи на москвичей 1991 года. Выходя на протест, они, кажется, не до конца осознают, за что именно ведут борьбу и что произойдет со страной, когда Лукашенко уйдет». И далее: «Минск в течение нескольких дней успел пережить и ожесточенные стычки по типу «Евромайдана», и протест в стиле «борьбы с ГКЧП». И пока второй сценарий у оппозиционеров реализуется успешнее. Белорусские силовики были готовы к тому, что сразу после выборов в стране состоится попытка переворота с захватом административных зданий, атакой на отделы МВД и т. д. Расчет на стремительную деморализацию силовиков не оправдался, и тогда был включен другой вариант воздействия. Даже в российских СМИ приходится читать о невероятной жестокости белорусских силовиков. Белорусы не видели того, что видели россияне и украинцы

Лукашенко, придя к власти в 1994 году, сумел практически «заморозить» время. Белоруссия просто не переживала потрясений, которые происходили с гражданами России, Украины и других стран постсоветского пространства. Именно поэтому сравнение минчан с москвичами 1991 года актуально – выходившие на митинги в поддержку Ельцина и против ГКЧП, кричали о «диктатуре», называли преступлением гибель трех человек, атаковавших колонну бронетехники, которая, к слову, даже не шла к Белому дому. Усова, Комаря и Кричевского с почестями похоронили на Ваганькове, превратив их в национальных героев.

Пройдет всего полгода, и столичный ОМОН начнет на регулярной основе избивать тех, кто будет протестовать против ельцинских реформ. Причём на праздниках, посвященных Советской Армии. Герой «сопротивления диктатуре», борясь за свою власть, убьет в центре Москвы в октябре 1993 года более 150 человек, и никакого массового возмущения не произойдет – россияне будут переживать шок, а западные партнеры выразят удовлетворение от подавления «красно-коричневой» оппозиции.

Тем, кто в конце 2013 года вышел на Майдан в Киеве, возмущенный жестокостью силовиков в отношении студентов, не приходило в голову, что победители вскоре начнут убивать и сжигать людей, что будет развязана братоубийственная война против Донбасса, жертвами которой станут тысячи мирных жителей. Говорить об этом с белорусскими протестующими сегодня бесполезно – они, как мантру, повторяют одно и то же: «У нас другое. Мы просто хотим, чтобы Лукашенко ушел».

Между тем внешнее вмешательство, более того, управление из-за рубежа – очевидно. Телеграм-канал NEXTA, ставший информационным мотором нынешних протестов, базируется в Польше. Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что его правительство создаст постоянные каналы финансирования независимых белорусских СМИ.

То, под каким флагом выступают протестующие, тоже имеет большое значение. Его историю пытаются вести с Великого княжества Литовского, что уже о многом говорит. Впрочем, фактами столь древнее происхождение не подтверждается. В 1918–1920 годах его объявила государственным не пользовавшаяся популярностью и быстро сгинувшая буржуазная Белорусская Народная Республика. Потом были три года после развала СССР, когда флаг считался государственным, после чего от него отказались на референдуме.

Как известно, процесс интеграции в Союзном государстве идет тяжело. В белорусской элите существует страх «недружественного поглощения» со стороны Москвы. Отсюда и лояльность к польской пропаганде, распространяющей «альтернативную историю» белорусского народа, в которой Речь Посполитая несла «европейский выбор», а СССР и Россия – «террор и геноцид». Отсюда и отсутствие жесткой борьбы с националистами, которые в 2014 году в массовом порядке отправились на Украину, чтобы принять участие в «войне против России». Зато в Белоруссии в последние годы косо смотрят на тех, кто призывает к расширению связей с Москвой. Их обвиняют в борьбе против белорусской государственности. Заигравшись в многовекторность, Лукашенко размазал свой собственный электорат. Вплоть до самых выборов 2020 года президент рассуждал о кознях Москвы.

Но украинский пример показывает – агрессивное меньшинство легко способно навязать свою волю большинству, не готовому к силовому противостоянию. Вот программа действий белорусской оппозиции после прихода к власти, опубликованная ресурсом Zabelarus.com:

Первоочередные меры (до 2021 г.)

1. В политической сфере:

Выход из «Союзного государства», Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует такие структуры;

Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;

Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

3. В информационной сфере:

Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;

Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

Вывод с территории Беларуси российских военных объектов – узла связи в Вилей- ке и радиолокационной станции под Барановичами;

Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;

Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели (до 2030 г.)

Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов; Восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;

Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском Союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах...

Другой программы у оппозиции вообще нет. Гражданам предлагают – давайте свергнем Лукашенко, а потом видно будет.