Предстоящему Дню Победы, послевоенному детству и времени посвящается.

Сегодня наверное у многих из тех кто родился в послевоенный период, тогда, когда одновременно "сошлись" в одну историческую и пространственно-временную точку две очень сложные и противоречивые друг для друга величины: жуткие отголоски только что пережитых испытаний и необходимость обустройства жизни совершенно иного формата, невольно приходит желание переосмыслить некоторые непростые перипетии того времени в котором объективно оказались все люди, да и своего скромного места в этом многомерном калейдоскопе человеческого бытия.

О "корове". Истории не выдуманной, но по тем временам совершенно банально-обыденной, т.к. нечто подобное было и было не раз, и не только в Мордовии, о чем далее и пойдет речь...

Эта история начиналась с того, что в одной маленькой деревеньке, в начале 1941 года, никто не готовился к войне, а в одну из изб, к дружному семейству, состоящему из хозяина, хозяйки и их троих детей, пришла долгожданная радость: наконец-то у них отелилась корова. Отелилась с большим трудом и наверняка в последний раз из-за своего возраста.

Затем общая радость смешалась с общими тревогами и заботами из-за того, что новорожденная телка оказалась и недоношенной, и болезненно-слабой, и требовала постоянного ухода. Как только и чем ее не лечили и невыхаживали. Крестьянин, в нескончаемых заботах, практически не спал, весь исхудал, делал все что мог и с этой неугасающей тревогой в душе, и в аккурат перед самым началом сенокоса, совершенно не заготовив кормов, ушел на фронт...

Его жена, от безысходности, в зиму 42 года старую корову зарезала, молодую телку оставила. Но, вот досада, она всю войну не выходила на большое молоко. В чувствах постоянной тревоги за мужа, детей женщина не слушала советов сельчан пустить корову на мясо, причитая, что только вместе с ней будет ждать домой своего хозяина... И потом оказалось, что "глядела как в воду"...

Им тогда здорово повезло: летом 45 - го солдат вернулся с войны живым. Сошел на ближайшей станции, прошагал пешком километров с десять и около родной деревни встретил стадо. Поравнявшись с ним, он опешил от того, что вдруг навстречу к нему выбежала корова, радостно мыча, подбежала и стала облизывать языком его лицо и руки...

Но и кроме этого трогательного случая еще много чего удивительного было в том необычном времени и судьбах простых людей, но гораздо удивительнее то, что сейчас, на том, же самом месте, уже не встретишь коров и людей, нет домов и нет никакой войны...

Теперь немного воспоминаний о послевоенном детстве, проходившем на небольшой железнодорожной станции.

Что, в основном, запомнилось. Памятник Сталину и его портреты. Пленные немцы, разгружающие уголь из вагонов. Все одинаково одетые в черное, совсем не исхудавшие как узники Бухенвальда и рядом два полусонных солдата с ППШ. Все еще идущие с западного направления эшелоны в сторону Урала с искореженной в боях военной техникой и орудиями на их переплавку.

Танцы под трофейный немецкий аккордеон, где некоторые кавалеры все еще одеты в парадное военное обмундирование и при орденах, а дамы все от "кутюр" с берегов Рейна и сопок Маньчжурии...

Остались в памяти приезды на станцию "орсовской" вагон-лавки, когда все сразу туда, а там, как в музее, если ничего и не купишь, то зато вдоволь поглазеешь и потрогаешь...

Две столовых в паровозном и вагонном депо, где давали бесплатно хлеб, и старый еврей, привокзальный парикмахер, который просто шикарно и без одного пореза брил опасным "Золингером".

В железнодорожном маленьком-деревянном клубе тогда раз в неделю "крутили" новое кино и это было событие "планетарного" масштаба, первое, что увидел и запомнил это был "Тарзан" режиссера В.С. Ван Дайка.

Часто разъезжающая по поселку запряженная тележка по сбору "мануфактуры", из "волшебного ящика" которой всегда можно выменять что-то старое на электрический фонарик, перочинный ножик, значки, булавки, спички, свисток, открытки со звездами советского кино и даже членами Политбюро...

Послевоенные базары, это совершенно особая тема и здесь Сорочинская ярмарка просто отдыхает...

В самом широком ассортименте: трофейный эксклюзивный товар, цыгане и вышибающие гармошкой слезу инвалиды, из патефонов гремит джаз оркестров Варламова, Кемпера, Скоморовского, Цфасмана и конечно же Леонида Утесова, в махорочном ряду мешков тридцать с домашним самосадом на любой вкус, шум, гам, тарарам, веселая и не очень ругань состоящая из ядреного русского мата с вкраплением коротких фраз немецкого фронтового "фольклора"... Встречалась живопись (вероятнее всего были даже полотна XVIII-XIX века в оригинале), которую никто не брал, а вот мешки с овсом и отрубями шли "влет", ровно так же как и нафталин с дустом...

А вот детские игры той поры принципиально отличались тем, что максимально были "приближены" не к виртуальной, как сейчас, а к реальной жизненной действительности.

Самыми любимыми "игровыми площадками" для нас были: база МТС, где можно было сколько угодно "порулить" на множестве стоящих машин, комбайнов, тракторов и сеялок. Два танка, служившие тягачами на ж-д и в которые можно было запросто залезть. Особый шик, это "катание" на маневровых паровозах, если дежурит родственник или знакомый машинист, равно как и на грузовых полуторках или лошадях верхом. А в свободное от "детских забав" время помогали взрослым по хозяйству: кололи - пилили - складывали дрова, копали - сажали - поливали огород, выезжали на сенокос, ловили рыбу и т.д.

Но, тем не менее, на общем фоне воспитания, обучения и формирования мировоззрения современных "детей", многие из которых, даже перешагнув порог "юности" все продолжают играть в "Реальных пацанов", "Дом-2", "Мексиканские каникулы" и т.п., судить, хуже или лучше этого было детство послевоенного периода, мне, в отличие от г-на Фурсенко, не дано.

Однако очень многих наших сверстников не покидает твердая убежденность в том, что наше детство хотя и прошло в сложное время, но было по - настоящему счастливым. И в первую очередь замечательным потому, что мы, несмотря на все трудности, которые были и преодолевались, не ощущали на уровне даже примитивной интуиции и подсознания, никакого обмана и лицемерия, ненужности и бесполезности по отношению к себе. Поэтому и не на то детство конца сороковых, начала пятидесятых годов, равно как и не на то сложное, но очень значимое и дорогое для нас время, мы совершенно не в обиде.

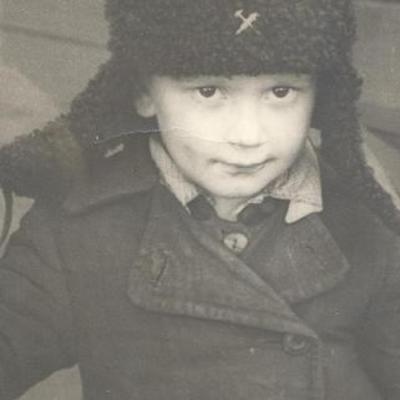

на фото Женя Газеев (4 г.)

Е. Газеев

viperson.ru