Его (научного прогнозирования. – А.П.)

сверхзадача – предвидеть наиболее

долгосрочные тенденции, выявлять ключевые детерминанты и возможные поворотные пункты мирового развития[1]

А. Дынкин,

директор ИМЭМО РАН

После десятилетия, которое характеризовалось событиями 11 сентября, двумя войнами и финансовыми кризисами,

президент Обама пришел к власти

с намерением восстановить новое

глобальное лидерство США[2]

Т. Донилон,

советник по национальной безопасности

президента США

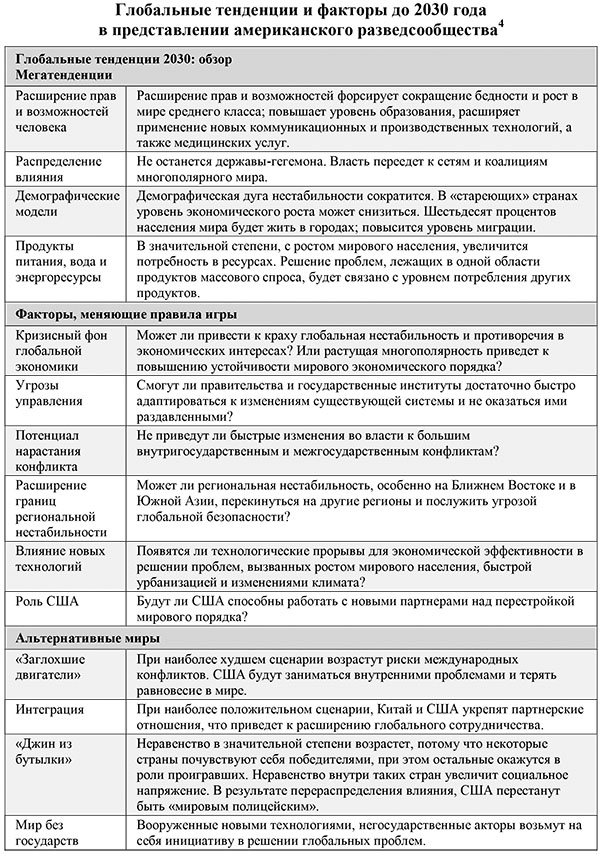

Методический подход к анализу и прогнозу основных тенденций в развитии МО в XXI веке предполагает, прежде всего, что эти тенденции могут иметь как универсальное, так и цивилизационное измерение, проявляющееся в особенностях развития тех или иных ЛЧЦ. При этом прикладное политическое значение имеет именно анализ и прогноз особенностей развития мировых трендов применительно к тем или иным ЛЧЦ, хотя разные центры и сообщества предлагают самые разные подходы. Так, американский Совет по национальной разведке в очередном докладе, опубликованном в декабре 2012 года, видел ситуацию следующим образом

Группа факторов, формирующих настоящую и будущую МО, обозначенная мною как «глобальные тенденции», имеет исключительно важное значение, ибо влияет на всю глобальную ситуацию. Так, эпоха великих географических открытий, книгопечатанья или Реформации во многом предопределила ход развития не только отдельных государств и наций, но и ЛЧЦ. Позже, промышленная революция привела к индустриализации целых групп стран, а затем и всех ЛЧЦ, а период информатизации – к созданию не только новой экономики, но и социальным изменениям и военно-технической революции.

Именно поэтому на первом этапе анализа МО, как уж предлагается, требуется рассмотреть основные тенденции, влияющие на развитие МО в настоящее время, в среднесрочной и долгосрочной перспективах. При этом сам выбор этих тенденций уже сам по себе является субъективным выбором, когда доказать значительное влияние тех или иных тенденций (а тем более их решающее влияние) практически невозможно. Так, например, окажись мы перед такой же задачей в СССР периода 80-х годов, крайне маловероятно, что мы выделили бы в качестве главной тенденции развал Организации Варшавского договора, социалистического содружества и в конечном счете СССР, хотя именно это, как оказалось, уже в 90-е годы и было самой главной тенденцией мировой политики.

Другой пример. В те же 80-е годы я пытался безуспешно обратить внимание на исключительно важную роль информатики и систем боевого управления, связи и разведки не только в военной сфере, но и во внешней политике государств, тех последствий для внешней политики, которые будет иметь массовое внедрение высокоточного оружия (ВТО) уже в 80-е годы[4]. Реакция – политическая, военная и партийная – была резко отрицательная, хотя уже через несколько лет в конфликте в Ираке, а затем в Югославии и т.д. это стало очевидным.

Иными словами, выбор наиболее важных тенденций, которые в настоящее время, а тем более в будущем будут влиять на мировую политику, – очень важный субъективный этап в анализе развития МО. Чтобы минимизировать его возможные ошибки, как представляется, необходимо попытаться:

– во-первых, не ограничиваться только двумя-тремя тенденциями, а попытаться расширять их спектр на все основные сферы международной политики и международных отношений;

– во-вторых, уже на стадии отбора привлечь как можно больше факторов и информации об объективных параметрах таких тенденций.

В настоящем разделе приводятся только основные, на взгляд автора, тенденции, которые влияют на мировую политику во втором десятилетии XXI века. Величину их влияния предлагается оценить по 100-балльной системе – от 10 (отмечено и очень слабое влияние) до 100 (решающее влияние). Это можно представить в виде некой «матрицы влияния» мировых тенденций при том понимании, что их число может быть значительно больше, а также что могут появиться (даже неизбежно появятся в долгосрочной перспективе) новые тенденции, которые сегодня пока не существуют либо не обладают заметным влиянием.

Таким образом, для нас важно:

– выделить ту или иную тенденцию как значимую, важную для формирования МО;

– определить степень её влияния в настоящее время (т.е. в 2016 г.);

– спрогнозировать степень её влияния в среднесрочной перспективе до 2025 года;

– спрогнозировать степень её влияния в долгосрочной перспективе до 2040 года;

– рассмотреть взаимодействие этой тенденции с другими мировыми тенденциями.

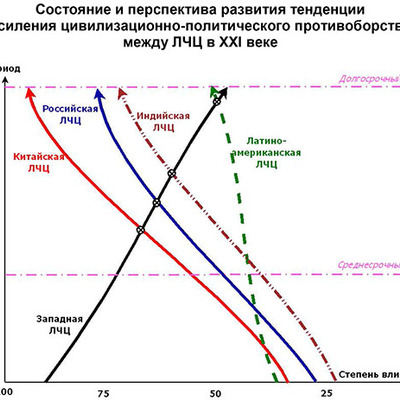

В качестве примера можно привести первую выделяемую мировую тенденцию – усиление цивилизационно-политического противоборства между локальными человеческими цивилизациями в XXI веке. Как представляется, развитие этой тенденции может выглядеть следующим образом.

Как видно из рисунка, на фоне слабеющего объективного влияния западной ЛЧЦ (которая борется силовым способом за его сохранение) происходит усиление влияния других ЛЧЦ, прежде всего китайской, исламской, а затем и индийской, чьё влияние в долгосрочной перспективе должно быть не только сопоставимым, но и сравнимым. Несколько выбивается из логики этой схемы российские ЛЧЦ, которая становится приоритетом для силового давления западной ЛЧЦ не из-за ее растущей мощи и претензии на контроль, а из-за публичного несогласия части ее правящей элиты на монопольное право правящей элиты западной ЛЧЦ на мировое господство.

Очень наглядно эта тенденция проявляется в стремлении США создать под своим контролем два «суперблока» – Трансатлантическое партнерство и Транстихоокеанское партнерство, – которые смогли бы объединить не только экономические и торговые ресурсы западной ЛЧЦ, но и их военную мощь в противовес другим ЛЧЦ. Примечательно, что подписанное в конце 2015 года огромное и детальное соглашение по ТТП и готовящееся к подписанию в 2016 году ТАП будут объединять все ведущие страны Запада и около 70–80% мирового ВВП и торговли.

Отсюда ключевое значение в настоящее время и в среднесрочной перспективе следует уделить влиянию западной ЛЧЦ, которая начала активно бороться за сохранение своего влияния в мире перед лицом опасности усиления влияния российской, китайской, исламской и других ЛЧЦ.

Программное заявление Б. Обамы 2013 года в свое время имело стратегические по масштабам и времени последствия. В последующие годы США предприняли резкую активизацию своей внешней политики, что позволило Б. Обаме в конце 2014 года заявить, что Америка вернула себе мировое лидерство.

Между этими заявлениями прошло всего несколько лет. Понятно, что за 2–3 года правящая элита США не могла осуществить каких-то качественных изменений в соотношении сил в мире таким образом, чтобы «вернуть лидерство США». Значит, «возвращение лидерства» лежит в политической области, а именно:

– в публичной заявке на такое мировое лидерство, которое сохраняется как минимум на среднесрочную перспективу до 2021–2024 годов независимо от того, какая администрация будет у власти;

– в декларировании того, что США не потерпят попыток помешать этому лидерству, что было наглядно продемонстрировано в политике по отношению к В. Путину в 2014 году;

– в безусловном усилении силового, в том числе военно-силового, компонента американской внешней политики.

Собственно, все усилия правящих элит западной ЛЧЦ должны быть сосредоточены на утверждении этого сценария в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же самое время необходимо помнить, что предлагаемая концепция развития МО исходит из взаимодействия и взаимовлияния всех четырех групп факторов, где глобальные тенденции и их влияние не является единственной группой. На нее оказывают влияние другие три группы. Таким образом развитие МО до 2025 года находится под влиянием четырех основных групп факторов, деление на которые лежит в основе анализа и прогноза МО и выступает в качестве структурообразующего принципа данного раздела[5]. Это:

– основные тенденции (глобальные, региональные и локальные), формирующие условия развития МО в самых разных сферах человеческой деятельности, черты и особенности развития МО и ВПО;

– основные субъекты МО – государства и нации, реализующих свое право на проведение в той или иной степени суверенной внешней политики;

– другие акторы МО, прежде всего международных, негосударственных и иных политических коалиций, экономических союзов и т.д.;

– влияние ЧК и его институтов, субъективных и иррациональных факторов, связанных с социальной и иной деятельностью человека.

Исходя из предлагаемой систематизации, следует рассмотреть влияние этих трех групп факторов до 2025 и 2040 годов, на глобальные тенденции, обратив особое внимание на период до 2025 года. Думается, что в итоге каждая из тенденций может привести нас к этому наиболее вероятному сценарию, а совпадение двух тенденций делает этот сценарий убедительным.

______

[1] Дынкин А.А. Предисловие // Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011. – С. 15.

[2] Donilon Tom. The United States and the Asia-Pacific in 2013» // The Asia Society. New York, March 11, 2013.

[3] Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры. Публикация национального Совета по разведке США. 2012. Декабрь. – С. 7.

[4] Подберезкин А.И. Значение развития систем боевого управления, связи и разведки в военной доктрине США: дис… д-ра ист. наук : 1990 / ДА МИД СССР [Электронный ресурс]. URL : http://viperson.ru/

[5] Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО (У), 2014.