«Изменение взглядов достигается более легко и быстро незаметным проникновением новой идеи или же посредством спора, в котором инстинктивное сопротивление оппонента преодолевается обходным путём»

Бэзил Лиддел Гарт

ВПО так и не научились анализировать, а тем более прогнозировать, хотя делают это или пытаются (или вынуждены) очень часто, как правило, перед тем как озвучить какой-нибудь документ или очередную стратегию. По привычке, вместе предисловия. Или преамбулы. Получается либо неверная оценка состояния МО и ВПО, либо вообще ни о чем – так мысли вообще, из которых трудно сделать какие-то осознанные выводы. Тем более никто так и не понес за такую неверную оценку ответственность. Если ни политическую, то хотя бы моральную. Ну, ладно, Гитлер, – с него не спросишь. Но ведь и среди ныне живущих политиков и пенсионеров, таковых немало – от Горбачева до Козырева. К сожалению, об этом свидетельствует вся современная политическая история СССР и России[1].

Поэтому главный вопрос (на который, кстати, нет общепринятого ответа), что такое военно-политическая обстановка? Какова её структура, особенности, наиболее характерные черты и пр.

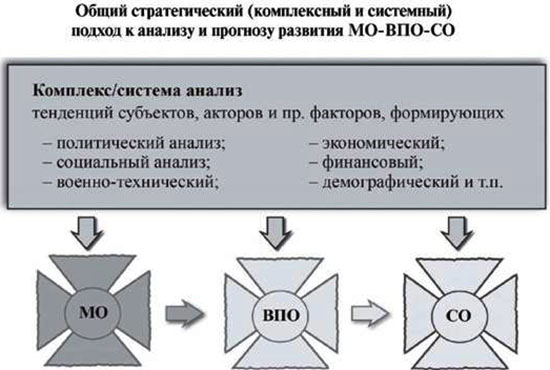

Собственно анализ ВПО возможен в том случае, когда этот анализ системный и комплексный, что предполагает:

Во-первых, когда выбираются все три основные самые общие подходы исследования, которые должны быть интегрированы в целях получения максимально надежного результата – методы традиционных научных исследований, опирающиеся на анализ объективных возможностей, тенденций и роли отдельных факторов, методы оценки и прогноза субъективных намерений участников политического процесса и методы анализа возможных последствий развития социальных систем (государств, акторов, коалиций и т. д.) в условиях непредсказуемости и нарастающей энтропии в деятельности человечества.

Во-вторых, когда требуется комплексный специальный анализ состояния МО и ВПО с точки зрения всех его социальных, экономических и военных аспектов, предполагающий анализ, например, не только всех составляющих военную мощь государства[2] и других субъектов ВПО, но и перспективы развития других факторов, формирующих ВПО. В частности, важна, например, строгая последовательность, которой придерживаются в США при разработке собственно военных программ и концепций, а также видов и систем ВВСТ. Эта последовательность коротко выглядит следующим образом:

Первый этап: Определение долгосрочных национальных интересов:

– обеспечение безопасности США, граждан и союзников;

– поддержка сильной и растущей экономики в открытой мировой экономической системе (доступ на все рынки);

– уважение универсальных ценностей;

– мировой порядок, возглавляемый США.

Второй этап: Определение интересов национальной безопасности:

– выживаемость нации;

– предотвращение катастрофических атак на территорию США;

– безопасность мировой экономической системы;

– безопасность союзников;

– защита американских граждан за границей;

– сохранение и распространение международных норм

Третий этап: Национальные военные цели:

– сдерживание и поражение противников;

– разрушение и уничтожение экстремистских организаций;

– усиление глобальной сети союзников и партнеров[3]

Таким образом, формирование военной политики США происходит в порядке строгой приоритетности от политики по обеспечению национальных интересов к политике безопасности и затем – собственно военной политике. Из этого следует, что анализ ВПО (который намного сложнее анализа политики США) должен включать более широкие аспекты состояния и перспектив развития человечества, ЛЧЦ, государств и коалиций, акторов, других субъектов МО и ВПО, а также тенденций в развитии общества, экономики и государств. Поэтому изначально требуется, как минимум, системный анализ с точки зрения, как минимум нескольких стратегических направлений.

Только сделав такой многоаспектный анализ можно приступать к третьему этапу – анализу и прогнозу политики субъектов ВПО в области безопасности, который также будет сопрягаться с системным анализом общего состояния МО.

Каждый из этих «блоков» информации и знаний предполагает не только собственное и часто самостоятельное исследование ВПО и политики субъекта, но и анализ его взаимосвязей с другими «блоками» и отдельными проблемами влияющими на формирование МО-ВПО-СО. Важно подчеркнуть, что как МО, так и ВПО характеризуется определенным состоянием субъектов и акторов внутри самих этих систем, которые развиваются, взаимодействуют (иногда противоречат друг другу), противоборствуют[4]. Причём в самом современном состоянии уже заложена их история, традиции, инерция и последствии. И в нём же существуют условия для прогноза будущего состояния, обязательные для стратегического планирования внешней и военной политики.

Сказанное имеет исключительно важное значение, например, с точки зрения достижения одной из важнейших военно-политических целей субъектов ВПО – внутриполитической дестабилизации своего противника и формировании изначально благоприятной (для себя) и неблагоприятной (для других) ВПО, что мы наглядно наблюдаем в последние годы по отношению к России. Логика развития подобного анализа от более высокого уровня к более низким уровням достаточно проста.

В самом общем виде, не вдаваясь в детали анализа структур МО-ВПО-СО, выглядит следующим образом: изначально делается общий обзор и анализ состояния и развития человеческой цивилизации, на основании которого формируются представления о наиболее перспективных и вероятных сценариях развития МО. Затем, на базе наиболее вероятных сценариев развития МО, рассматриваются возможные и наиболее вероятные сценарии развития ВПО. В идеале – обосновывается не только модель наиболее вероятного сценария развития ВПО, но одного из её конкретных вариантов.

Затем эти варианты развития ВПО рассматриваются под углом зрения возможных сценариев развития СО, войн и военных конфликтов.

Проблема анализа ВПО, таким образом, делится на:

Проблему, во-первых, одновременного параллельного анализа сценария развития МО в его наиболее вероятном и конкретном варианте, вытекающего из этого сценария варианта развития ВПО и сценариев развития СО и военных конфликтов, т.е. системного анализа МО-ВПО-СО и комплексного анализа соответствующих сценариев и их вариантов.

Во-вторых, проблему учета влияния не только объективных (поддающихся научному анализу) факторов, но и субъективных факторов, прежде всего, связанных с психологией и политическим, а также военным искусством.

В-третьих, проблемы объединения и учёта этих разнонаправленных векторов и факторов влияния, которые в реальной политике нередко противоречат друг другу. При этом случается, что менее значимые, либо вообще неизвестные факторы и причины, становятся вдруг решающими. Поэтому необходим постоянный мониторинг состояния МО и, ВПО и СО, оценка и прогноз развития политики субъектов и акторов, формирующих ВПО, а также взаимовлияния этих факторов и тенденций.

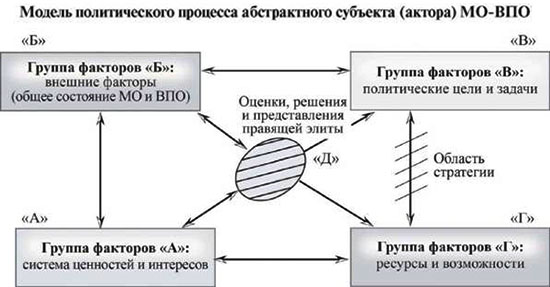

Очевидно, что в этих целях нужна некая общая модель, иллюстрирующая состояние и динамику развития всей системы МО и её подсистем – ВПО, СО, войн и конфликтов,– которая, в свою очередь, вероятно, может состоять из других систем и моделей, например, модели политики субъекта (актора) политического процесса. Поэтому для целей работы поэтому полезно изложить самую общую логику, достаточно абстрактную модель исследования политики того или иного субъекта или актора МО. Их совокупность, т.е., например, «набор» из 200 моделей субъектов МО и 200-300 важнейших акторов, можно назвать «общей моделью состояния МО», которая может быть конкретизирована по целому ряду признаков по отдельным сценариям развития МО и их вариантам. Важно также учитывать, что при формировании МО и ВПО важна оценка влияния и других групп факторов, а не только политики субъектов и акторов МО. В частности, тех 2-х групп, которые обозначены как «глобальные и региональные тренды» и «влияние человеческого капитала и его институтов». В целом это означает необходимость учёта десятков тысяч факторов и тенденций, которые, тем не менее, могут быть объединены в некую общую систему – модель развития того или иного сценария МО-ВПО.

При этом особенное значение для анализа состояния МО и ВПО имеет политика отдельных субъектов и акторов, которая сама по себе представляет предмет сложного анализа. Так, например, политика безопасности США, как субъекта формирования МО и ВПО, имеет решающее значение, но, в то же самое время для точного анализа состояния и развития сценария МО-ВПО имеет значение и политика сотен и тысяч других субъектов и акторов, которую можно представить также в виде некой абстрактной, самой общей, модели. С одной стороны, такой подход позволяет унифицировать общие оценки и степень их влияния на МО и ВПО, а, с другой стороны, не упустить наиболее важные факторы формирование политики субъекта (актора) МО. Это обстоятельство вполне ясно оговаривается в официальных документах. Так, в «Национальной оборонной стратегии США», утвержденной в 2018 году говорится, что «Государства остаются главными субъектами на глобальном уровне, однако не государственные акторы (подч. в документе) также угрожают безопасности, как в отрицательном аспекте», так и в положительном аспектах (когда они могут использоваться как НПО и МНО в интересах политики США)[5].

Негосударственные акторы активно используются в политике США и в целом западной военно-политической коалиции. Их численность в постсоветских государствах, по оценке Россотрудничества, насчитывается от 3,6 тыс. в Белоруссии до более 80 тыс. на Украине[6].

Прежде всего это влияние предназначено для воздействия на правящие элиты и формирование необходимого общественно-политического климата в мире и в стране именно при помощи НКО и «независимых» СМИ. Так, например, в ноябре 2020 года чешская внешняя разведка опубликовала доклад, в котором признается, что западные СМИ и НКО «сознательно формируют обстановку как первый этап глобального конфликта»[7]. По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», – говорится в документе

Таким образом, на формирование ВПО влияют несколько групп факторов, которые находятся под управлением субъектов МО. Графически (очень упрощенно) этот подход можно изобразить следующим образом[8].

Важно для оценки будущего состояния МО и ВПО максимально точно определить политику этого конкретного субъекта, имеющую иногда (как, например, политика Германии в 1939 и в 1941 гг.) решающее значение. Поэтому в таком анализе должны быть исследованы не только важнейшие политические, экономические и финансовые интересы и цели, но и системы ценностей, субъективные представления и оценки правящей элиты и многие другие факторы влияния, которые в предлагаемой модели сведены в 5 основных групп и вытекающих из них областей (например, области «стратегия»). Ни одна из таких групп не может быть решающей, а тем более единственной, при оценке политики субъекта. Точная характеристика может быть дана только на основе анализа всех этих групп, включая анализа субъективных, психологических и культурно-исторических особенностей правящей элиты субъекта.

В процессе развития логики рассуждений основные блоки этой упрощенной модели будут распределяться следующим образом:

– группа факторов «А», – требующая прежде всего анализа (и прогноза) состояния и развития представлений правящей элиты о системе ценностей и интересах (глобальных, государственных, национальных, классово-социальных, групповых, личных и т. д.). Это – базовая исходная точка любого политического анализа, требующая очень серьезного исследования всей политики субъекта (актора) МО-ВПО, а не только его внешней или военной политики. Однако нередко как раз в этой области анализ сокращается до непозволительного минимума, что ведёт к грубейшим ошибкам: нужно знать культуру, историю, традиции субъекта, а не только его военно-экономический и военный потенциал.

Именно на этом уровне формируются основы политических и иных интересов, которые, во-первых, достаточно объективны в отличие от других блоков модели, а, во-вторых, имеют самоё общее, долгосрочное и принципиальное значение: цели и задачи могут быстро меняться, внешние условия также могут быть динамично изменены, а тем более динамичны представления правящей элиты и даже некоторые виды ресурсов. Но в отличие от всех этих групп интересы и ценности – наиболее объективны и постоянны, хотя это отнюдь не означает, что представление о них может носить искаженный характер (как во времена Ельцина-Горбачева, «Д»–«А»), либо сознательно искажаться извне («Б»–«А»);

– группа факторов «Б», – концентрируется собственно анализ и прогноз развития состояния МО и ВПО и его отдельных групп факторов (например, политики ЛЧЦ) («Д»–«Б»). Трудность анализа этой группы факторов заключается в том, что их численность может составлять десятки тысяч показателей и еще больше взаимодействий. Например, отношения между субъектами МО и ВПО (более 200 государств) или основными акторами (тысячи международных и национальных акторов) составляют очень пеструю и нередко противоречивую картину, хотя с точки зрения формирования политики безопасности субъекта (например, России) это влияние ограничено 9–11 основными особенностями, сформулированными в Стратегии национальной безопасности и Военной доктрине России;

– группа факторов «В», – представляющая собой собственно анализ и прогноз развития политики и стратегии России («Д»–«В»). Можно сказать, что это наиболее традиционная и известная группа факторов, анализом которой занимаются МИД, разведки, учёные и пр. институты государства и общества. Проблема однако заключается в том, что изучение только политики (как это до сих пор практикуется и преподается в наших университетах) имеет мало смысла потому, что требует неизбежно изучения смежных областей, которые отнесены к другим группам факторов;

– группа факторов «Г» – анализ существующих и прогноз развития ресурсов и иных возможностей субъекта политики. Она также достаточно традиционна и сводится к классическому изучению военных и государственных возможностей – экономических, военных и пр., которые относят к военному потенциалу государств.

– наконец, группа факторов «Д», – которая отражает информационные, идеологические и когнитивные возможности правящей элиты и её институтов, в конечном счёте способность оперативного принятия и реализации собственных решений, способности сопротивляться внешнему влиянию и давлению, что означает в конечном счёте эффективность государственного и общественного управления. При этом необходимо помнить две главные особенности этой группы факторов: во-первых, эти представления могут быть крайне субъективны и, во-вторых, подвергаться сильнейшему внешнему и внутреннему влиянию. Это означает, что данная группа факторов – наиболее уязвимое звено в системе принятия политических решений и, соответственно, – наиболее приоритетная цель для внешнего воздействия.

Таким образом задача разработки эффективной Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины России распадается изначально на несколько самостоятельных задач, в центре которых находится анализ 5 групп важнейших факторов, о которых коротко было сказано выше. Очевидно, что для её решения нужен комплексный подход, в котором будут заняты как политологи и военные специалисты, так и экономисты, финансисты, культурологи, социологи и другие эксперты.

Очевидно также, что необходимо будет осветить взаимосвязи и взаимовлияния множество других областей, имеющих огромное значение, – например: – вектор «Б»–«В» (влияния ВПО на политику страны) – или вектор «В»–«Г» (стратегия государства) и т. д.

К сожалению, российских работ, посвященных военно-политическим проблемам, было опубликовано в последние годы мало, а те из них, которые охватывают теоретические и методологические вопросы анализа ВПО, – вообще насчитывают единицы, изданные, к тому же, крошечными тиражами. Так, фундаментальная работа генерала А.И. Владимирова («Основы общей теории войны: монография в 2 ч. М.: «Синергия», 2013), изданная тиражом 1000 экземпляров, осталась фактически не замеченной, впрочем, как и некоторые другие фундаментальные издания. Таким же тиражом изданы и работы И.М. Попова, М.М. Хамзатова, представляющие собой оригинальный подход к стратегии, и других авторов. Достаточно сказать, что фундаментальная работа авторов АГШ о военной политике страны была издана в первом десятилетии нового века под грифом «ДСП».

При этом, как и вообще в политике, в военно-политической области знания, оценки и тем более прогнозы, несут на себе, как уже упоминалось, очень серьёзный субъективный отпечаток (в работе, обозначенный векторами «Д»–«А» и т. д.), избежать которого полностью невозможно, но уменьшить их нередко очень негативное влияние (как это было в России при оценке Д. Трампа) при правильном подходе вполне реально и порой крайне необходимо[9].

Для этого необходимы разработки общетеоретического и методологического характера, имеющие не абстрактный, а вполне прикладной характер. В качестве примера можно привести фундаментальную работу, подготовленную авторами 46 Института МО РФ «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» в 2018 году[10].

Именно стремление к максимально объективной (и точной, как следствие) оценке и минимизация негативных субъективных оценок и прогнозов в области МО и ВПО является, на мой взгляд, главной задачей тех, кто занимается этой работой на практике – в войсках, академиях, университетах, посольствах и резидентурах. Избежать субъективности и неточности невозможно, но снизить влияние субъективных оценок – вполне реальная задача, тем более, что решение предстоит принимать в любых условиях. Как справедливо отметил в свое время маршал Б.М. Шапошников, «Каждому военному деятелю хорошо известно, что обстановка никогда не бывает ясна и всегда приходится считаться с неизвестностью. Но это обстоятельство не останавливает ни одного военного перед принятием решения»[11]. О том, насколько субъективна политика и особенно война писал еще основоположник политического реализма древнегреческий историк Фукидид (ок. 460 – ок. 400 г. до н.э.), который в своей «Истории Пелопоннесской войны» пожалуй, впервые хорошо показал основы военно-политические особенности войны, роль силы, значение мотивов и пр. Можно сказать, что именно Фукидид показал первостепенное значение объективных факторов, которые позже абсолютизировал Н. Макиавелли (1469–1527) в своей легендарной работе «Государь»[12].

Иными словами, абсолютно точной и исчерпывающей информации о состоянии, а тем более перспективах развития МО и ВПО не может быть даже теоретически, хотя, надо признать, что в последние годы по мере резкого роста возможностей информационных средств, когда объем и качество такой информации, а также скорость ее передачи выросли на несколько порядков, возможностей стало намного больше. В ещё большей степени эти возможности увеличатся уже в ближайшем будущем в связи с появлением «больших баз данных, увеличением скорости обработки информации и появлением искусственного интеллекта (ИИ). Уже сегодня действующие модели развития ВПО и СО в России, работающие в разных организациях позволяют в значительно большей степени чем прежде опираться на объективную информацию. Тем не менее говорить о возможности 100% точного анализа, а тем более прогноза развития ВПО, не говоря уже о СО, нельзя. Именно поэтому стоит задача ускоренного развития теории, методик и конкретных приемов точного анализа прогноза развития ВПО.

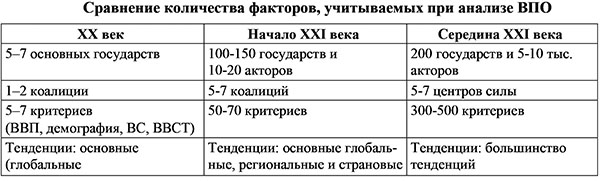

Динамика изменений большинства факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО, такова, что можно говорить о взрывообразном росте численности таких факторов и тенденций, их показателей и критериев, которые прежде не только не учитывались, но даже и вообще не принимались во внимание. Так, если в XIX и XX веках анализ МО и ВПО ограничивался по сути только анализом военных потенциалов несколько ведущих государств (демографии, экономики, армии, артиллерии флотов и пр. критериев мощи основных европейских держав и США), то в XXI веке этого стало уже явно недостаточно. Появилась острая потребность и реальная возможность учитывать гораздо больше число факторов, – участвующих в формировании не только ВПО, но и СО. Так, например, существующие возможности позволяют контролировать СО в космическом пространстве с участием 150 тыс. объектов.

Обратная сторона процесса стремительного нарастания объектов информации и возможностей их обработки заключается в том, что избыток информации нередко лишает возможности своевременного анализа. Представляется, что развитие ИИ в этой области позволит избавиться от этой неприятности, но и здесь, учитывая огромное влияние субъективных факторов, важна изначально некая система, идея, концепция. Необходим анализ и стратегический прогноз совокупности существенных свойств вероятной военной угрозы, отражающих их специфические особенности в области межгосударственных и внутригосударственных отношений[13]. Именно эта, прежде всего, политическая часть анализа ВПО стала в настоящее время главной частью военного планирования потому, что именно политические цели войны определяют масштабы и качество необходимых средств (ВВСТ), класс ВВСТ[14] и способы силового противоборства.

Использование приемов визуализации данных позволяет сократить затраты на нахождение зависимостей и, в дальнейшем – на представление результатов анализа. Помимо построения диаграмм к ним относится также и представление сложноорга– низованной информации в формате карт (картирование), на которых можно показать связи анализируемых элементов[15].

С вопросами картирования наукометрической информации тесно связаны задачи построения прогноза развития политики, экономики, науки и технологии и задачи повышения качества существующих и развития новых направлений исследований в научных организациях[16]. Рассматриваются вопросы визуализации взаимосвязей документов в тематическом, семантическом, хронологическом и географическом представлениях на примерах публикаций из различных указателей цитирования и патентных баз. Описаны методы проведения анализа набора документов с использованием такой визуализации.

______________________________________

[1] Подробнее о 80-х и 90-х годах прошлого века см.: Современная политическая Россия / под ред. А.И. Подберезкина. В 2-х тт. Т. 1. Хроника и аналитика. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1108 с. Т. 2. Лица. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1208 с.

[2] Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задействованных в военное и мирное время материальных и духовных сил государства (точнее – нации), которые оно способно отмобилизовать для ведения войны (отражения агрессии).

[4] Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозреватель, 2019, № 10, сс. 21-41.

[5] Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.

[6] Аналитический обзор стратегий распространения гуманитарного влияния зарубежных стран на постсоветском пространстве. М.: Россотрудничество, 2020. 60 с.

[7] Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны //РИА Новости, 11 ноября 2020 г.

[8] Подобный подход использовался мною неоднократно и был не раз апробирован в различных изданиях: См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: МГИМО-Университет, 2018. 1599 с.

[9] См., например, основные военно-политические документы Д. Трампа, в частности: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, p. 3-11.

[10] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: Издательский дом «Граница», 2018. 512 с., с ил.

[11] Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2016, с. 648.

[12] Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX– XXI вв.). Политическая теория и международные отношения. М. 2016, сс. 167-170.

[13] Военно-политический характер военной угрозы – анализ не только свойств, но и анализом политических целей возможного военного конфликта и возможностей потенциального противника (коалиции).

[14] Класс ВВСТ – совокупность образцов ВВСТ, объединённых с учётом их предназначения, функциональных и конструктивных особенностей и значений ТТХ.

[15] Картирование – зд.: являясь одним из приемов наглядного представления данных, подчиняется общим 165 принципам визуализации, т. е. компактному представлению большого объема информации, делающему заметными найденные в ходе анализа закономерности.

[16] Акоев М.А. Картирование науки и технологии, прогноз развития// Уральский Федеральный университет.