План Лисандра был рассчитан не столько на уклонение от боя, сколько на непрямые действия, на удары по противнику тогда и там, где шансы были целиком на его стороне[1]

Бэзил Лиддл Гарт, военный теоретик

Новое мироустройство и последующий за ним новый миропорядок в последние десятилетия совершенно не соответствовал декларировавшимся гуманистическим, «общечеловеческим» принципам, но, – точно соответствовал интересам, часто самым несправедливым, наиболее сильных субъектов МО, прежде всего, США и их главным союзникам[2].

В период с начала 90-х годов до настоящего времени (если абстрагироваться от либеральных политологических теорий) идет процесс силового грубого мироустройства в соответствии с интересами (потребностями) главных субъектов МО – США и их союзников и крупнейших международных корпораций. Это процесс выражен в стратегии США «силового принуждения», которая использует принципы «непрямого действия» англосаксонского теоретика Бэзил Лиддл Гарта после Второй мировой войны, как в период холодной войны, так и в последующие годы, которые для Запада стали просто продолжением холодной войны в новых условиях[3].

Изменение МО и ВПО в мире происходит преимущественно как стихийный процесс, в котором все ярче выражена тенденция хаоса, энтропии, но это отнюдь не исключает намерений субъектов и акторов участвовать в этом процессе и влиять на него своими стратегиями. Иногда эти стратегии оказываются эффективны и совпадают с некоторыми более глобальными мировыми тенденциями, что такое влияние государств и их коалиций становится сильным, даже решающим, а позиции их лидеров – определяющими, – при формировании всей МО. Так было, например в 30-е годы прошлого века с политикой Германии и ролью Гитлера, Великобритании и ролью Черчилля, Франции и личностью де Голля[4].

В целом же, когда происходит, – как это происходит сейчас, в XXI веке, – радикальное изменение в соотношении сил, оно оказывает решительное внешнее влияние на формирование стратегий субъектов МО-ВПО. Внешняя политика того или иного субъекта, основанная на интересах (потребностях), так или иначе учитывает при формировании стратегии наличие тех или иных возможностей, прежде всего, национальных ресурсов и других инструментов влияния относительно возможностей других субъектов ВПО. Именно так происходит сегодня, когда меняется МО, как система[5], меняя одновременно как подчиненную ей систему ВПО, так и более частные системы – СО, стратегии безопасности государств и акторов. Изменения во всех этих системах и подсистемах непосредственно отражаются на субъектах МО-ПО и их стратегиях, которые во втором десятилетии нового века вступила в стадию своего радикального пересмотра. Пока что, к сожалению, не наступившую в России[6]. Это стало новым акцентом в силовой политике США, озвученной во время вывода войск из Афганистан Дж. Байденом в сентябре 2021 года. Речь идет о приоритете силовых, но не военных средств, которые составляют широкий спектр ИР НЧК[7].

Идеология как система взглядов о стратегии

Идеология – система взглядов. В случае со стратегией, это – система взглядов правящей элиты на наиболее эффективные способы и средства достижения поставленных целей. Это означает:

– идеологическое целеполагание;

– идеологическое обоснование выбора средств и методов.

Но не только. С точки зрения военно-силового противоборства идеология решает главную проблему – политической воли и мотивации, от которых зависит силовая борьба. В частности, в результате работы исследователей РЭНД в США пришли к выводу, что обеспечение воли в силовой борьбе прямо способствует:

– Армия и объединенные силы США должны принять универсальное определение и модель воли к бою.

– Включите волю к бою во все целостные оценки эффективности наземного боя.

– Военные игры и боевые симуляторы должны включать в себя волю к бою

Решение Дж. Байдена о смене внешнеполитической стратегии, озвученное 1 сентября 2021 года в связи с выводом войск США из Афганистана, – пример такой идеологической системы как с точки зрения корректив в области целеполагания («Америка фёрст»), так и средств и методов (силовых не военных) достижения этих целей.

Во многом, это объясняется тем, что «при всей фундаментальности этих политических понятий, дать им однозначное определение в политической науке не просто», – отмечают учёные, – потому, что существуют они «не в материальной реальности, а исключительно в коллективном сознании общества»[8]. А сознание это идеологизировано, не зависимо от того хотят это признавать, либо нет либеральные исследователи. Формальное отрицание идеологии, как системы взглядов и управления в государстве, привело в итоге к тому, что осталась одна, доминирующая либеральная идеология в России, в соответствии нормами и критериями которой, в частности, в либеральной политологии, рассматриваются вопросы современного мироустройства и миропорядка. Не удивительно, что они расходятся, порой радикально, с реалиями и потребностями российской нации.

Так, в претендующем на фундаментальность исследовании, подготовленном еще в 2002 году рядом либеральных российских политологов, предпринята попытка интегрировать все процессы формирования МО в мире в три – глобализацию, цивилизационных противоречий (с минимизаций их конфликтности) и общем, «фрагмегративности»[9], – совмещении этих процессов. Кроме того, там же предлагаются «разные модели» – «однополярного», «многополярного» и пр. мира, которые перечисляются западными политологами[10], которые мало что дают для понимания развития современной МО, а тем более ВПО и СО[11].

И, прежде всего, это не признание того, что – хотим мы этого или нет – мир превратился в принципиально иную систему взаимоотношений новых факторов – ЛЧЦ, коалиций, государств, негосударственных акторов, центров силы – и тенденций, радикально меняющих мироустройство, а, значит, как неизбежное следствие этого процесса, и нового миропорядка. Некоторые авторитетные западные инвесторы выделяют три доминирующие тенденции, определяющие современную революцию миропорядка:

– стремительное и неизбежное усиление Китая;

– нарастающий кризис (социально-политический, финансовый, экономический) США;

– обострение отношений во всей системе МО и ВПО, формирование новых центров силы и их коалиций.

Эти тенденции, к сожалению, угрожают уже не только государствам, но и целым цивилизациям, о чем откровенно сказал В.В. Путин в январе 2021 года на Давосском форуме.

Традиционно существовавшие «миропорядки» в новейшей истории, напомню, условно делились на Вестфальскую (1648–1815 гг.), Венскую (1815–1871 гг.), Версальскую (1918–1939), Ялтинско-Потсдамскую (1945–1991 гг.), Постсоветскую, которая рассматривалась её оптимистическими сторонниками как идеальная, даже «конечная» система, не подлежащая совершенствованию. Более того, признание этой системы миропорядка в качестве единственно возможной становилось последние десятилетия навязываемой и выглядевшей справедливой системой норм мировой политики и права, которые были вполне демократичны и приемлемы для всех государств. Её основными принципами декларировались следующие:

– Многообразие политических режимов;

– Отказ от принужденного навязывания институтов (в том числе и насаждения демократии);

– Признание стабильности, порядка, легитимности и отказ от инициирования внутренних революций;

– Строгое ограничение и регулирования использования санкций;

– Запрещение на использование глобальных экономических, финансовых, рейтинговых, информационных и иных инструментов в качестве орудий национальной внешней политики;

– Гарантии границ государства;

– Отказ от навязывания новых этических и правовых стандартов.

Между этими привлекательными теориями, концепциями и взглядами и практическими реалиями в виде реальных интересов субъектов МО лежит дистанция огромного масштаба. Как достаточно быстро оказалось, однако, все эти принципы получили своё прямо противоположное развитие и толкование уже в самые первые десятилетия её существования: бомбардировки Югославии, войны в Афганистане и Ираке, убийство руководителей государств и преследование лидеров, многие другие события сделали саму возможность существования такого «справедливого» миропорядка абсурдной: реально существующий миропорядок оказался прямо противоположен этим декларациям[12]. Более того, грозит ещё большим осложнением. С помощью такого миропорядка формируется не только новое мироустройство, главными действующими игроками которого являются уже не национальные государства и их коалиции, а международные объединения, – политические, информационные, финансовые, иные, – нередко прямо выступающие против государственных институтов, – но и соответствующий этому мироустройству новый реальный правовой миропорядок, основанный не на международных законах и нормах, а на «своих» нормах, правилах, принципах[13].

События в Европе и в США 2020–2021 годов показали, что некие опасные новые тенденции этого мироустройства активно начинают формировать свой миропорядок вопреки даже федеральному американскому и другим национальным правительствам[14].

Прямым следствием такого нового миропорядка становится резкое обострение международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО). Её негативную оценку регулярно даёт президент РФ В.В. Путин. Например, на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря 2020 года он дал следующую характеристику состояния военно-политической обстановки: «Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной. Высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах мира. Не прекращается военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет определённости и в отношении договора о СНВ, срок действия которого, как известно, истекает в феврале 2021 года…. Безусловно, мы детально анализируем текущую геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозируем возможные варианты её развития»[15].

Этот анализ, о котором говорит президент России, основан на анализе огромного числа факторов и тенденций, из отношения которых формируется современное мироустройство и вытекающий из этого миропорядок, лежащий в основе современной международной обстановки и, как следствие, военно-политической обстановки. В настоящее время происходит сознательная хаотизация и дестабилизация международного порядка, цель которой является ослабление и подчинение государств и их институтов силам, контролирующим глобализацию. Прежде всего, с помощью неких силой навязываемых «норм и правил»[16]. И в этом его главная опасность для национальных государств, стремящихся сохранить свою идентичность и суверенитет, а также независимые институты.

Кстати, проблема катастрофы реформ в России в 90-е годы была в том, что развалилась не только государственность СССР, но и государственность России, не было её институтов и не было у власти правящей элиты, понимающей стратегию развития. В отличие от Китая, где реформы делались при самом активном части государства. Этот факт точно заметил А. Чубайс, который сказал: «Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством…. Как они при этом ухитряются, когда коммунистическая партия строит капитализм, это уже нужно спрашивать у китайцев, но они как-то умеют это делать. Но с точки зрения условий у тебя есть государство, которое начинает разворачивать рыночные реформы. «Мелкое», «небольшое» отличие России от Китая в конце 1991 года состояло в том, что у нас государства нет. Его не существует. Ничего более чудовищного по степени сложности, как задача построения рыночной экономики в отсутствие государства, представить себе невозможно. Наличие государства позволяет действовать плавно, постепенно, поэтапно, адаптируя экономику к очень непростым преобразованиям. Отсутствие государства заставляет действовать с плеча, со всего размаха, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. Просто потому, что все остальные варианты хуже. В этом смысле, что такое суть 1990-х годов? Она очень простая. В 1990-е годы Россия решила всего две задачи. Задача № 1 – восстановление российской государственности. Ее не существовало в конце 1991 года: ни Конституции, ни государственных границ, ни таможни – их просто не было! И государственных органов власти на самом деле тоже не было. А к концу 1990-х они были построены. И вторая задача – рыночная экономика. Не было ее в начале 1990-х, в конце 1990-х она появилась. Это настолько фундаментальное отличие от китайцев, что этот аргумент надо вернуть обратно нашим коммунистическим друзьям и сказать: ребят, вы бы подумали бы об этом в 1968-м, 1969-м, когда сворачивали реформы Косыгина. Тогда еще это как-то могло иметь смысл. Ну, мне кажется, что при раннем Горбачеве еще, может быть, можно было, в 1985–1986-м. Но с 1987–1988-го, когда все посыпалось… А в 1991-м, после путча, который разрушил Советский Союз,– нет, шансов не было»[17].

Наступил новый этап в развитии человеческой цивилизации, который неизбежно будет сопровождаться процессом формирования новых «миропорядков». Происходит то же, что происходило на протяжении тысячелетий с человеческой цивилизацией – смена мироустройства ведет к смене миропорядка. Как, например, в древних Микенах, которые около 1500 г. до н. э. завоевали весь известный на то время в Европе «цивилизованный мир» – от Крита до материковой Греции – и начали создавать свои колонии на берегах Эгейского моря, на островах Родос и Кипр. Торговля велась по всему Средиземноморью, в частности с Финикией, Египтом и Италией. Согласно мифологической традиции в XIII веке до н.э. Микены были сильнейшим государством материковой Греции и, возможно, их правители возглавляли конфедерацию пелопонесских царств, подобных микенскому, т.е. были лидерами локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ).

Аналогичными лидерами были в этот период и некоторые государства в Китае, Индии, Латинской Америке. Не случайно в идеологической основе лидеров КНР отчетливо звучат идеи «возвращения» китайского лидерства, «пространственного расширения» и т.п. Эти миропорядки, однако, уступали место другим миропорядкам, в основе которых находилось новое мироустройство – имперское Древнего Рима, Китайской империи, феодальной раздробленности и последующим миропорядкам, основанным на суверенитете государств[18].

В 90-е годы прошлого века смена мироустройства в странах Социалистического содружества и целом ряде других государств привела к смене миропорядка, точнее – превращению этого миропорядка в американо-центричный мир. Проблема, однако, в том, что мы не знаем и нам трудно прогнозировать такого рода глобальные сценарии развития мироустройства и вытекающих из этого процессы «формирования новых миропорядков». Нам, как и многим другим государствам, заинтересованным в сохранении идентичности и суверенитета, ничего не остается другого как опираться на собственные возможности и ресурсы некоторых потенциальных союзников для формирования собственного миропорядка, основанного не на чужих нормах, а на нормах международного права.

Вариантов развития самого разного рода опасных сценариев множество. Как правило, рассматриваются только некоторые из них, наиболее очевидные. Но существуют и иные возможности, которые можно назвать нетрадиционными. Например, если допустить, что не государства-субъекты МО объединяются в широкую коалицию (коалиции), а только часть их правящих элит. В частности, например, либеральные элиты США, Китая, Индии, Европы и ряда других стран, которые по некой договоренности формируют новую, уже неформальную глобалистскую коалицию против национальных государств и новое мироустройство, из которого будет вытекать новый миропорядок, новое состояние МО и ВПО., не говоря уже о региональных и частных состояниях стратегической обстановки, войн и конфликтов.

Очевидно, что за последние 20 лет правящая элита США сознательно дестабилизировала государства в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке, в том числе и те, где режимы были вполне лояльны к США и их союзникам. Более того, публично уничтожались лидеры, инфраструктура и политические элиты, что началось, вероятно, еще в Румынии и Югославии. Ответ на вопрос о том, какова была политическая цель, может быть только один – дестабилизация и разрушение с тем, чтобы спокойно захватить контроль над этими государствами. Самый яркий пример – Украина, где США добились именно того, что хотели. Вопрос не в том, изменятся ли цели, а в том, на каких средствах и мерах будет сделан акцент. Эти нюансы отличают, например, политику Дж. Байдена[19] от политики Д. Трампа[20].

Следующие неизбежные этапы на постсоветском пространстве – Белоруссии и Казахстан, а также попутно Армения и Грузия (где эти цели уже фактически достигнуты). Именно поэтому представляется необходимым вновь рассмотреть вопрос о формировании нового миропорядка и противодействии России с целью защиты своего суверенитета и идентичности, своих институтов, прежде всего государственных. Причем добиться этого посредством договоренностей маловероятно. Наиболее вероятен военно-силовой сценарий формирования нового миропорядка. Гениально чувствующий политическую конъюнктуру С. Караганов написал по этому поводу, отражая запросы части правящей российской элиты в условиях нарастающего хаоса миропорядка: «Длительность предстоящего периода многоуровневого кризиса, остроконфликтного хаоса, жёсткого соперничества предсказать невозможно – от нескольких лет до десятилетия и более. Но одно очевидно – нельзя рассчитывать на долгосрочные внешнеполитические и внешнеэкономические договорённости, устойчивые успехи. Вероятны провалы. Один гигантский для всех – упомянутая эскалация до мировой войны. Обострениями меньшего масштаба угрожает любое глубокое вовлечение в формирующуюся на наших глазах сверхподвижную конфликтную мировую среду»[21].

Правда, как и всегда, основная идея была спрятана далеко в глубине его предположений, а именно – свертывание Россией политической и особенно внешнеполитической активности в мире: «Физическое вовлечение в такой внешний мир всё больше становится фактором уязвимости. Даже оперативно-тактические выигрыши, видимо, становятся невозможными или преходящими. А ресурсы – политические, экономические, управленческие, потраченные вовне, – обречены на растрату. (При этом как-то забывается, что подобное сокращение внешней активности, предательство союзников, разгром на 80% армии и ОПК в 90-е годы, к чему также призывали либеральные демократы, отнюдь не дали нам никакого положительного экономического эффекта. Совсем наоборот). И ещё более противоречиво звучит его призыв «о временном неоизоляционизме, работе на стратегическую перспективу», который он каким-то образом пытается совместить с признанием того, что «В мире предстоит период борьбы не за «новые правила», а за военно-политические, экономические, морально-культурные плацдармы, опираясь на которые эти правила будут устанавливаться»[22].

Короче говоря, опять сумятица и сумбур в головах либеральных демократов, которые сами того не желая оставляют В.В. Путину простую мысль, повторяемую им все чаще и чаще: «Надеяться надо только на себя и на собственные вооруженные силы». Собственно говоря, эта не очень оригинальная мысль, как правило, лежала в основе политики безопасности всех государств[23], а уж России тем более.

В очередной раз за историю самого древнего из ныне существующих государств Европы (как минимум, сложившегося в IX веке) ему предстоит отразить нападение широкой западной коалиции, состав которой удивительно напоминает Великую армию Наполеона, нашествие стран гитлеровской коалиции (к которым всегда так или иначе примыкают нейтральные и оккупированные европейские государства). Прежде всего, в области информатики, знаний, веры и мировоззрения[24].

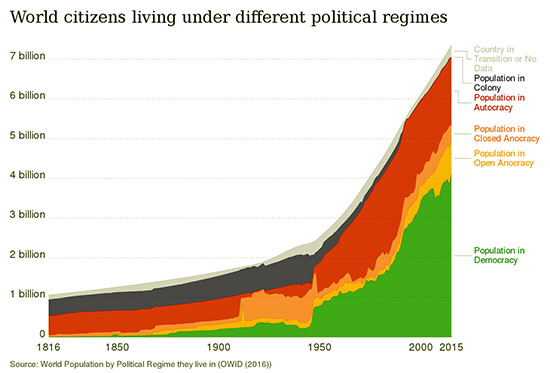

Нельзя говорить, что та или иная идеология или политическая система «абсолютно справедливая» и должна доминировать в мире, как это навязывают на Западе, имея ввиду либеральную идеологию и демократию. В последние десятилетия не только либерально-демократические страны и режимы уверенно развивались. Как видно из диаграммы, автократические режимы разных типов – закрытые, обычные, открытые – развивались такими же темпами[25].

«Афганистан не будет демократическим государством. Об этом 18 августа 2021 года, заявил представитель «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Вахидулла Хашими». «Демократической системы (в стране) в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата и всё», – приводит его слова агентство Reuters. Такой пересмотр и переоценка национальных стратегий начинается с переоценки соотношения сил и отношения к такому соотношению сил у правящих элит субъектов МО, т.е. очень субъективному процессу, который нередко не соответствует реалиям объективных изменений в мире. На мой взгляд, это имеет место в современной России, чья правящая элита инерционно воспринимает происходящие изменения в мире[26]. Но так было всегда в человеческой истории: войны не начинаются без субъективной оценки соотношения сил противников, которая нередко и становится косвенной причиной войны.

_______________________________________

[1] Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: Изд. АСТ, 2018, с. 34.

[2] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.

[3] Biden’s Speech to Congress: Full Transcription // The New York Times, 29.04.2021.

[4] Роль этих личностей в формировании МО того времени, на мой взгляд, до сих пор недооценивается. Де Голль (Шарль Андре́ Жозе́ф Мари́ де Голль), например, взял на себя 18 июня 1940 года инициативу по созданию французского Сопротивления, которое позже сохранило Францию в числе великих держав-победителей в войне.

[5] Можно в этой связи напомнить меткое высказывание бывшего аналитика ЦРУ Э. Сноудена о том, что «Система – просто набор частей, которые функционируют как единое целое, о чем большинство людей вынуждено вспоминать, когда что-то ломается». См.: Сноуден Э. Личное дело. М.: Эксмо, 2020, с. 144.

[6] Подберёзкин А.И. «Риск начала Третьей мировой войны не просто сохраняется, он стремительно усиливается» // Национальная оборона,2021, № 4 (181), сс. 9–18.

[7] См. подробнее: Подберёзкин А., Родионов О. Институты развития человеческого капитала – альтернатива силовым средствам политики // Обозреватель, 2021, № 7, сс. 33–48, а также: Боброва О., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Специфика НКО и правовые основы их деятельности.// Обозреватель, 2021, № 8, сс. 17–48 и др.

[8] Теория политики: Углублённый курс: Практикум / под ред. Т.А. Алексеевой, И.Д. Лошкарёва, Д.А. Паренькова. М.: «Аспект Пресс», 2020, с. 158.

[9] «Фрагмегративность» – зд.: совмещение процессов фрагментарности и интеграции в международных отношениях.

[10] Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО-Университет; РОССПЭН, 2002, сс. 624–626.

[11] См. последние работы: Подберёзкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: Юстицинформ, 2021. 1080 с.; Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.; Боброва О., Подберёзкин А., Подберёзкина О.А. Специфика НКО и правовые основы их деятельности // Обозреватель, 2021, № 8, сс. 17–48; Подберёзкин А.И., Фатеев М.А., Боброва О.В. Некоторые аспекты взаимодействия органов прокуратуры с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и применения мер административного принуждения в вопросах зашиты прав субъектов предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве // Вестник университета прокуратуры Российской Федерации, № 4 (84) 2021, сс. 5–20.; Подберёзкин А.И. Покровская М.А. На острие борьбы за мирное небо. Интервью с генеральным директором Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Я.В. Новиковым // Красная Звезда, 24.09.2021; Подберёзкин А., Родионов О. Институты развития человеческого капитала – альтернатива силовым средствам политики // Обозреватель, 2021, № 7, сс. 33–48; Боброва О.В., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Негосударственные институты развития – силовые средства политики // Обозреватель, 2021, № 9, сс. 17–38; Боброва О.В., Подберёзкин А.И. Политико-правовое противодействие подрыву основ государственности России // Обозреватель, 2021, № 10, сс. 15-25.

[12] Такой реальный миропорядок, например, отражен в нормативных документах правительства США, ориентированных на политическую стратегию. См.: Biden J.R. Interim National Security Strategy Guidance. Wash.: White House, 2021, March. 21 p.

[13] Столтенберг: вызовы со стороны Китая и России войдут в новую стратегическую концепцию НАТО в 2022 году // РИАН, 18.10.2021 / https://riafan.ru/1538863-stoltenberg-vyzovy-so-storony-rossii-i-kitaya-voidut-v-strategicheskuyu-koncepciyu-nato

[14] См., например: Подберёзкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные отношения», 2020. 312 с.

[15] Путин В.В. Выступление на расширенном заседании коллегии министерства обороны России / kremlin.ru/21/12/2020.

[16] Biden’s Speech to Congress: Full Transcription // The New York Times, 29.04.2021.

[17] Чубайс А. Я известный либеральный империалист» // Коммерсант, 15 мая 2021 г.

[18] Подберёзкин А.И. «Риск начала Третьей мировой войны не просто сохраняется, он стремительно усиливается» // Национальная оборона, 2021, № 4 (181), сс. 9–18.

[19] Biden J.R. Interim National Security Strategy Guidance. Wash.: White House, 2021, March. 21 p.

[20] National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash.: White House 2015, June. 17 p.

[21] Караганов С.А. Очистительный кризис // Россия в глобальной политике, 2021, № 1, сс. 18–19.

[22] Караганов С.А. Очистительный кризис // Россия в глобальной политике, 2021, № 1, 19 с.

[23] См., подробнее: Подберёзкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные отношения», 2020. 312 с.

[24] Ильницкий А.М. Ментальная война России // Военная мысль, 2021, № 8, сс. 29–33.

[25] Автократический режим – зд.: В современной политологической литературе понятие «автократия» иногда означает тоталитарные и полностью авторитарные политические режимы, в которых осуществляется неограниченная и бесконтрольная власть одного вождя. Однако следует понимать всю многогранность этой формы правления. При авторитарном режиме контроль правительства над обществом не является всеобъемлющим, что и отличает его от тоталитарного режима. В зависимости от объёма функций управления общественной жизнью (в том числе и её экономической сферой), принятых на себя государственными органами, автократии подразделяются на: Тоталитарные — основаны на первоначальной поддержке большинства населения, предполагают его формально-демонстрационное участие в формировании органов государственной власти и активное вмешательство государства во все сферы общественной жизни; Авторитарные — проявление относительной самостоятельности государственных властей вне зависимости от определённых социальных сил. Вмешательство авторитарного государства в общественную жизнь ограничено, как правило, лишь политической сферой и установлением законодательного права.

[26] Тренин Дм. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. М.: Альпина Паблишер, 2021. 471 с.