Полдюжины человек, создавших свои технологические империи», определяют свои действия только корпоративными нормами и ни в грош не ставят Конституцию своих государств. Запад очень быстро утрачивает терпимость к многообразию и это вызывает серьёзную озабоченность[1]

С. Лавров, министр иностранных дел России

Под сущностью любого явления в политике понимается совокупность наиболее важных и устойчивых, глубинных связей, отношений, присущих данному явлению и определяющих его главные черты и тенденции развития. Применительно к государству его политике, оценке ВПО, определить его сущность – значит установить, в чьих интересах сосредоточена государственная власть, чьим интересам она служит, чью волю выражает. Сущностью современного этапа развития сценария ВПО является нарастание прямой, экзистенциальной угрозы России[2].

В нашем случае я исхожу из того, что решающими интересами выступают интересы правящей элиты США и стран-союзников, которые концентрируются в узких социальных группах, контролирующих национальные и международные ресурсы. В том числе зарубежных стран, включая Россию. Об этом свидетельствуют, например, тысячи финансируемых организаций из-за рубежа и десятки тысяч отдельных граждан, получающих прямую финансовую выгоду от такого сотрудничества. Эти интересы могут и нередко прямо противоречат не только общечеловеческим, но и национальным интересам. В этом смысле процесс формирования МО и ВПО – непосредственное следствие политики в области силового обеспечения интересов этих узких социальных групп.

Именно поэтому сущность «переходного периода» в развитии МО и ВПО в мире 2010–2025 годов (т. е. развитие главных свойств и качеств конкретного сценария МО и ВПО в одном из его конкретных вариантов), сложившихся после 2010 года, в России оценивается разными политиками и учёными по-разному, причем, как правило, достаточно противоречиво и субъективно. Во многом в зависимости от политической и идеологической точки зрения и профессиональной принадлежности. Как и средств противоборства[3].

Очевидно существование, как минимум, двух лагерей – последователей политики М. Горбачева и Б. Ельцина, которая в своих основных чертах ориентируется на «вхождение России в западную цивилизацию» на любых условиях (в том числе противоречащих национальным интересам и системе ценностей), – и широкого спектра политиков и ученых, составляющих, однако, меньшинство в правящей элите страны, ориентированных на самостоятельное развитие России. Именно разница в понимании интересов отличает оценки этих групп политиков и ученых[4].

Так, напомню, что предложенный мной выше вариант сценария развития ВПО в 2010–2021 годы, («Вариант № 2 – Усиления военно-силового давления») в настоящее время трансформируется в «Вариант № 2.2») предполагает неизбежный переход к стадии военных конфликтов в регионах и против отдельных стран. Важной особенностью этого периода является ликвидации как единого целого (девальвация институтов СНГ, ОДКБ, ЕврАзеС), остатков постсоветского пространства и неизбежная дезинтеграция собственно России, как единого субъекта МО и возможного будущего ядра евразийской интеграции.

Другая точка зрения, как всегда, пытается инициировать очередные компромиссы и односторонние уступки со стороны России, аргументируя такую политику «сохранением пространства для сотрудничества», «сохранением институтов сотрудничества» и т. п. даже ценою принципиальных уступок в области суверенитета и национальной идентичности.

Поэтому оценка и прогноз развития ВПО по тому или иному сценарию в будущем во многом являются следствием субъективного отношения («позиции») к сущности «переходного периода» и интересов отдельных социальных групп и внешних сил. Это хорошо видно на примере многочисленных работ, подготовленных в этих учреждениях, организациях и неформальных коллективах.

Главная особенность и тенденция развития человечества – быстро растущий «творческий» («креативный») класс, как по численности, та и по его влиянию в социально-политической, экономической и военной деятельности государств. Так, его численность выросла за последние 30 лет в ряде стран в 5–7 раз, а в развивающихся странах стремительно догоняет показатели развитых государств.

Институты развития НЧК и критерии развития «креативного класса» сегодня определяют уровень государственной и военной мощи, в том числе и эффективность его силовой (военной и не военной) политики.

К началу нового века уровень технологического развития государств стал главным критерием развития человечества на фоне усреднения других критериев, – экономических, демографических и пр., а также завершения в основном оформления глобальных тенденций. От него в конечном счёте стали зависеть основные критерии развития государств и их перспектив в будущих системах МО и ВПО. Именно такая оценка лежала в Послании Президента России В. Путина ФС РФ 1 марта 2018 года, когда он говорил о том, что «Отставание – вот главная угроза и вот наш враг». Растущее технологическое отставание стало, таким образом, главным объектом для действий правительства, который Президент России обозначил в своём первом указе 7 мая 2018 года, где он потребовал разработать до 1 октября того же года план основных мероприятий по ускорению развития России.

Это же технологическое отставание наиболее ярко выразилось в отставании России в развитии информационных технологий. Такое отставания сложилось во многом ещё во времена существования СССР. Т. е. оно уже исторически закрепилось в развитии советской и российской экономики ко второму десятилетию нового века. Но главная опасность заключается в том, что нынешний этап развития мировой экономики – информационно-технологический – охватывает все области и сферы деятельности. Т. е. является своего рода «интегральным показателем» уровня экономического и технологического развития, который, в свою очередь, является решающим фактором в развитии обществ и государств. Поэтому отставание России в области информационно-коммуникационных технологий, которое началось с последней трети прошлого века, имеет не только технологическое и экономическое, но и гораздо более широкое значение: военно-политическое и даже культурно-цивилизационное значение, отражающее глубокий системный кризис российского общества и его идентичности.

Это отставание во многом стало причиной глубокого экономического и социально-политического кризиса в СССР, но оно же продолжает оставаться во многом первопричиной низких темпов развития России сегодня. Таким образом, «круг замыкается»: отставание России на информационном этапе развития человечества ведёт к неизбежному отставанию в темпах развития экономики и общества, что в военно-политической области выражается в отставании в создании средств и разработке способов силового (включая военное) насилия. В полной мере это относится к информационным средствам насилия, включая такие средства, как СМИ и сетевые ресурсы, которые до недавнего времени не относились к категории средств политического, а тем более силового принуждения.

Все эти закономерности в полной мере находят своё выражение в политике «силового принуждения», которая стала сутью современной политики западной военно-политической коалиции во главе с США. В этой политике исключительно важную роль в последние десятилетия стали играть сетевые СМИ и другие интернет-ресурсы, контроль над которыми в настоящее время практически находится у США и их союзников. Так, уже в ходе войны в Ираке в 2003 году США активно использовали социальные сети для агентурной «противоповстанческой» работы, направленной на уничтожение очагов сопротивления.

Другая важная тенденция в развитии МО, связанная с усилением силового противоборства в международных отношениях в последнее десятилетие, ведёт к стремительному нарастанию со стороны Запада политики силового информационно-политического воздействия на Россию, которое нередко приобретает откровенно агрессивные и даже одиозные формы. Нередко экстремистские и террористические организации выступают проводниками и исполнителями такой политики, как это видно на примере Сирии и Украины.

Традиционный акцент на противоборстве международному терроризму, который присутствовал в международной и российской политике с 2001 года, сменился на противодействие угрозам международной и национальной безопасности в области информатики, СМИ и кибербезопасности. По сути дела, это обстоятельство по-новому сформулировало для России проблему информационного суверенитета во втором десятилетии нового века, в частности, когда западные популярные сети и интернет-ресурсы стали откровенно цензурировать российские источники информации, пытаясь регулировать информационные потоки. Так, только в 2020 году по разным причинам были блокированы ведущие СМИ России, включая государственные каналы.

Таким образом, в области информации в мире сложилась ситуация, когда фактический монополизм Запада стал регулятором информационной деятельности в мире, навязывая свои нормы, правила и ценности остальным субъектам международных отношений. В этом контексте борьба с экстремизмом и международным терроризмом стала одним из аспектов более широкой политики противодействия враждебному информационному влиянию и укреплению информационного суверенитета.

В международной области, по понятным причинам, наша политика носит достаточно ограниченный характер, концентрируя внимание на противодействии международному терроризму, экстремизму и киберпреступности. Даже в этих областях она далеко не всегда находит поддержку у медийных монополистов Запада, которые рассматривают свое превосходство в этой области в качестве очень эффективного средства политики «силового принуждения».

Поэтому основной акцент в правовой деятельности по противодействию враждебного информационного влияния был сделан в области национального законодательства, которое за короткий период динамично прошло достаточно большой путь от игнорирования медийного влияния из-за рубежа до разработки мер по его противодействию. В частности, модернизация конституционных положений, в рамках которой информация, информационные технологии и связь, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных включены в сферу ведения Российской Федерации, отражает поступательное развитие отношений по реализации государственного суверенитета в информационном пространстве.

Предпринимаемыми нашим государством мерами продолжается формирование системы международной информационной безопасности. В конце декабря 2019 г. Генеральной Ассамблеей ООН поддержана инициатива Российской Федерации по разработке международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях (далее – Конвенция). Начало подготовки нового всеобъемлющего документа стало результатом длительной дипломатической работы.

С военно-политической точки зрения основным содержанием «переходного периода» к новой парадигме развития ВПО в 2019–2025 годы будет ускоренное развитие силовых, вообще, и военных, в частности, возможностей США и всей западной ЛЧЦ. Если говорить просто, даже упрощённо, то в период 2019–2025 годов западная ЛЧЦ попытается добиться увеличения силового вообще и военно-технического превосходства, в частности, над другими ЛЧЦ и центрами силы, до такой степени, которая позволит ей контролировать дальнейший процесс развития не только МО и ВПО, но и других ЛЧЦ посредством проведения политики их «силового принуждения»[5].

Кроме того, именно при Д. Трампе произошло органическое смыкание ставки не военно-технологическое превосходство и лидерства США на новом этапе (4-м) промышленной революции[6]. В 2017–2018 годах по его прямому поручению была разработана долгосрочная программа развития военных технологий в сочетании с новыми военно-промышленными возможностями. В частности, возможностями развития систем ПРО и гиперзвукового оружия[7].

В этом смысле приход к власти в США Д.Трампа отнюдь не случайное явление. Как и его подход к быстрому наращиванию военных расходов, которые в 2019 ф.г. составили 719 млрд долл. (не считая скрытых статей) без учёта роста военных расходов союзников США по военно-политической коалиции, от которых США также требуют наращивания военных расходов. Простой прогноз предполагает, что к 2025 году. Т. е. завершению «переходного периода», военные расходы коалиции (включая Японию, Саудовскую Аравию, Австралию и другие страны) существенно превысят 1700 млрд долл. Это будет в 20–25 раз больше чем расходы России и в 3–4 раза больше, чем у КНР, что должно не только сохранить, но и увеличить военное превосходство западной коалиции[8].

Вместе с тем, неизбежные риски усиления военно-силового противостояния, в особенности связанные с сознательной военной эскалацией, требуют, чтобы политических целей добивались силовыми, но, по возможности, не военными средствами и способами. Война США в Афганистане и Ираке (а до этого во Вьетнаме и Корее) дорого обошлась экономически и демографически стране, что, к сожалению, уже забывается у части американской правящей элиты, которая уже «отошла» от «вьетнамского и «корейского» синдромов. Но, главное, новые технологические возможности, прежде всего в области информатики и связи, предоставляют, как считают в США, качественно новые средства политического и военного насилия. Эти новые средства насилия, основанные на технологическом (прежде всего, информационном) превосходстве Запада, значительно расширяют силовые возможности политического влияния[9].

При этом в основе такой установки на силовое превосходство находится оправданная точка зрения, в соответствии с которой будущее соотношение сил в мире будет определяться прежде всего соотношением сил в области науки и технологий[10].

Это соотношение в последние несколько десятилетий стремительно меняется в пользу США во многом именно благодаря их технологическому, стремительно нарастающему лидерству, которое трансформируется в политическое и экономическое влияние практически в течение нескольких лет. Если посмотреть, например, на график капитализации крупнейших технологических компаний США за последние 15 лет, то легко увидеть как растёт это влияние. По сути, одновременно с ним растёт и влияние военно-политической коалиции, созданной США в конце прошлого века потому, что западная цивилизация основывается на использовании своей технологической мощи[11].

На мой взгляд, темпы роста наиболее крупных наукоёмких компаний США свидетельствуют о том, что они быстрее других стран-лидеров переходят к новому технологическому укладу, получая огромные политические и военные преимущества перед другими центрами силы. Действительно, самые первые по капитализации мировые компании – это американские наукоемкие кампании, чья капитализация в 2018 году превысила 1000 млрд долл., превосходящие в несколько раз такие российские гиганты как «Газпром» и «Роснефть». Достаточно посмотреть на темпы капитализации только четырёх наукоемких компаний, чей совокупный ВВП уже превосходит национальный ВВП России.

Вместе с тем считается, что в последние годы, по мере усиления «многополярности», усиливается и влияние антиамериканского блока, в который кроме России, КНР, Ирана, КНДР и нескольких других стран входят ряд акторов. А. Афанасьев, например, пишет, что «Антиамериканский блок получается довольно мощный, с пятой колонной в НАТО, и остановить его развитие у США без войны – скорее всего не получится. Проще всего договориться с Китаем – но это только на первый взгляд. Китай наиболее опасен в долговременном плане и США договоренность с Китаем нужна меньше всего. Трамп, кстати, прозорливо попытался начать разрушение антиамериканского блока с России – но Конгресс поломал ему всю игру и тем самым кардинально ухудшил геополитическое положение США»[12], что является, на мой взгляд, заведомым преувеличением. Иными словами, стремительно растущая технологическая мощь США компенсирует их объективное и неизбежное относительное отставание от новых центров силы в экономике[13].

«Переходный период» до 2025 года покажет насколько технологическая мощь США сможет компенсировать растущую экономическую мощь КНР. Не случайно то, что Д.Трамп объявил самой главной угрозой для США планы КНР стать мировым технологическим лидером к 2025 году. Акции США в отношении КНР в 2018 году во многом были мотивированы именно стремлением США ограничить утечку технологий и затруднить для КНР технологическое развитие. Этим же объясняется и подлинный смысл санкций против России, которая, по мнению правящей элиты США, должна технологически закрепиться среди отсталых государств, что автоматически ликвидирует её военно-политические амбиции.

Правда, следует оговориться, что некоторые эксперты, в т. ч. А. Афанасьев, считают, что этот стремительный технологический рост не подкреплен реальным ростом экономики, что он базируется на трех вещах:

1. Мода.

2. Возвратом в США большого количества долларов с мировых рынков.

3. Байбеками.

Но именно эти три «вещи» и являются двигателями наукоёмкой экономики.

Надо сказать, что Д. Трамп именно с таких позиций рассматривает возвращение США экономического лидерства – через опережающее промышленно-технологическое развитие и НИОКР. Таким образом, опережающее технологическое развитие США и ряда их союзников означает, что они используют самый мощный и динамичный фактор современного развития экономик и государств, который намного важнее чем прежние факторы роста – демография, ВВП, природные ресурсы.

При этом сознательная и принципиальная ставка на технологическое превосходство стала приоритетом американской политики уже достаточно давно (в очередной раз подтвержденная Б. Обамой), превратившись в основной принцип, на котором публично эта политика основывается[14]. Преемственность в этой области, как и в области опережающего финансирования НИОКР, сохраняется особенно настойчиво с начала «переходного периода», совпадающего с временем правления Б. Обамы.

Это означает в конечном счёте ничто иное как будущую политическую победу западной ЛЧЦ над другими ЛЧЦ и центрами силы, которая может быть достигнута посредством решения следующих задач в области развития технологий в «переходный период»[15]:

– в «переходный период» характерно применением самого широкого спектра силовых средств и способов политики «новой публичной дипломатии», в основе которых лежат новейшие технологии. По сути дела технологическое превосходство гарантирует США превосходство когнитивно-информационное, в навязывании другим субъектам ВПО ложных ценностей и норм, которые ведут к их внутриполитической дестабилизации. Фактически США контролируют, по оценке Б. Обамы, более 90% СМИ и интернет-ресурсов, что позволяет им создавать необходимую информационно-когнитивную среду и использовать это превосходство в качестве инструмента политического насилия.

Использование СМИ и интернет-технологий, прежде всего, социальных сетей, создание киберкомандования США и специального командования по руководству операциями против России, огромные дополнительные инвестиции в эти области администрации Д. Трампа, превысившие в 2019 ф.г. 900 млрд долл., наконец, расширение полномочий войск киберкомандования – эти и многие иные шаги свидетельствуют о том, что политические установки «силовой политики» получили новые огромные технологические возможности;

– в «переходный период», по мнению правящих кругов США, опережающее технологическое развитие на новой фазе экономического и промышленного развития, сделает возможным пересмотр, во-первых, сложившейся системы международных и военно-политических отношений, отказа от достижения равноправных договорённостей и компромиссов, а, во-вторых, обеспечит им слом сложившейся системы международной безопасности и институтов, формирование новой МО и ВПО, ориентированной на интересы США и их широкой военно-политической коалиции;

– наконец, технологическое превосходство, как правило, автоматически трансформируется не только в военно-техническое превосходство, которое связано непосредственно с использованием военной силы в качестве инструмента решающей политической победы, но и в превосходство в государственной мощи, общее соотношение сил[16]. Подобная логика неизбежно толкает на эскалацию в развитии военно-силовых сценариев ВПО, которая оставляет нерешенным единственный вопрос – сохранение эффективного контроля над эскалацией, в крайнем случае, когда остальные силовые инструменты политики оказываются не эффективными[17].

Именно поэтому невоенные силовые инструменты политики (прежде всего когнитивно-информационные) самого широкого спектра начинают играть исключительно важную роль: добиться с помощью силовых инструментов политической цели без перехода к открытому военному конфликту, – это одна из самых древних и эффективных стратегий человечества, о которой писал ещё великий китайский учёный Сунь Цзы.

Среди таких силовых невоенных инструментов, которые способны решить стратегические задачи политики, огромное значение приобрели средства массовой коммуникации и информации, прежде всего, социальные сети. Причём не только потому, как считают российские специалисты, что они традиционно использовались в качестве средства влияния и убеждения[18] (т. е. «мягкой силы»), но и потому, что они активно используются в целях обмана, откровенной дезинформации и политического принуждения. «Фейки», вброшенные в массовом порядке через социальные СМИ, стали, например, отличительной чертой поведения политической и общественной элиты Украины, которая ежедневно по нескольку раз воспроизводит «новости» нередко нелепого и абсолютно бессмысленного содержания.

Но не только. В США и Великобритании, да и в ряде других стран, именно в 2010–2020 годы стало нормой использование в сетях заведомо ложной и даже абсурдной информации, которая, как правило, никогда не находила подтверждение, либо изначально сознательно искажала действительность. Так было, например, при обвинении России в уничтожении пассажирского «Боинга» над Украиной, «спортивными скандалами», «делом Скрипалей» и другими масштабными «фейками».

Вместе с тем, не только в целях дезинформации и обмана, но и реального продвижения политического курса, социальные сети стали влиятельным личным инструментом многих политических лидеров, включая Д. Трампа, который ежедневно размещает в них по нескольку новостей. «Личная», «Твиттерная», дипломатия привела, в частности, как минимум, к двум последствиям:

Личные публикации во многом позволяют не только быстрее, но и «гибче», даже сознательно безответственнее, относиться к внешнеполитическим демаршам, используя ложные и сознательно «ошибочные» инициативы для проверки реакции партнера, либо введения его в заблуждение. Кроме того, политика всё дальше отдаляется от дипломатии, оставляя для неё место в масштабе протокола.

Это означает, прежде всего, что в США пересматривают отношение к военной мощи и ее роли в будущей МО и ВПО, что не может не означать открытой милитаризации, внешней политики, которая, однако, будет стремиться избегать применения грубых военных форм насилия до тех пор, пока это будет возможно. Не из-за гуманистических, а сугубо из практических соображений.

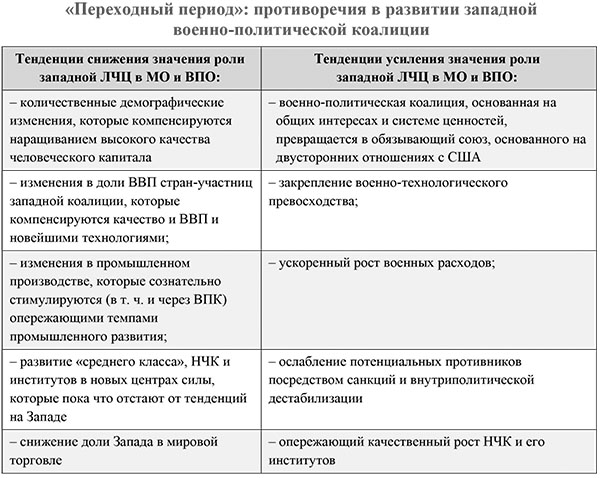

В целом, мы видим, что формирование военно-силовой политики западной коалиции в «переходный период» происходит под влиянием противоположных тенденций, которые требуют поиска новых, не стандартных решений от Запада, что выливается в особенный военно-политический курс западной коалиции, отличающийся от наступившего «переходного периода». Очень упрощенно этот новый курс, формирующийся под влиянием противодействующих тенденций, можно изобразить следующим образом:

Таким образом, Россия стоит перед периодом радикальных перемен в МО и ВПО, вызванных усилением военно-силового противостояния, который открыто угрожает самому её существованию как государства и её идентичности, как нации. Ему, по всей вероятности, будет предшествовать очень короткий период (2021–2024 годов), который я бы назвал «переходным периодом» «фазового перехода» к новому качеству МО и ВПО, когда сложится их новая структура[19]. Таким образом, вероятно, что этот период будет иметь отсроченный переходный характер, когда изменения в соотношении сил проявят себя более качественно и выразятся в радикальном изменении в соотношении сил, которое, в свою очередь, приведёт к формированию новой структуры МО и ВПО после 2025 года.

Так, можно ожидать, что демографически между КНР и Индией это произойдет после 2025 года. На рисунке ниже показано, что демографические потенциалы КНР и Индии количественно сравняются к 2025 году, а качественно – многое будет зависеть от усилий правительств. В КНР, например, за последние десятилетия высшее образование получило более 400 миллионов граждан. В это же время – экономически и в военном плане – могут произойти аналогичные перемены. Очевидно одно: будущая структура ВПО в мире будет радикально отличаться от нынешней, что однако не означает, что все эти изменения будут происходить автоматически.

[20]

[20]

Кроме того, развитие новых силовых средств противоборства, прежде всего в области информатики, связи и социальных сетей может привести к началу 2020-х годов к качественным изменениям в отношениях между ЛЧЦ, обострив их до состояния полномасштабных военных действий. Первые признаки наблюдаются уже сегодня, когда атаки на сети потенциального противника измеряются сотнями тысяч. До прямого и открытого противоборства дело не дошло, хотя к нему уже призывают открыто как в США, так и среди их союзников.

Пока что стратегия США укладывается в классическую формулу:

а) планирования операций;

б) переход в доминирующую операцию;

в) победа;

г) операция по стабилизации;

д) закрепление результата.

Если эта формула уже не раз использовалась в Югославии (стадии «а» – «в»), Афганистане, Ираке (стадии «а», «б» и «в»), то применительно к крупным участникам мировой ВПО – России и КНР – эта формула реализуется пока что только на этапе «а)» и «б)». Опасность прямого военного столкновения хорошо иллюстрирует отношения между военными России и США в Сирии, но обращает на себя внимание, что аспекты стратегического военного противоборства стали частью публичной риторики. Так, примечательно в этой связи недавнее исследование, подготовленное в РЭНД, которое посвящено анализу последствий различных по масштабу войн США и КНР с использованием ЯО.

Особое значение, которое в будущем развитии МО и ВПО будет иметь период 2019–2025 годов, может заключаться в переходе к новой силовой (открыто военной) парадигме противостояния западной ЛЧЦ с некоторыми ЛЧЦ и центрами силы, прежде всего, российской ЛЧЦ[21]. Такой переход возможен, даже вероятен, потому, что сами по себе изменения в экономике и демографии не ведут к изменениям военно-политическим, которые можно отложить, либо даже игнорировать, опираясь на военную силу[22].

Опасность заключается в том, что развитие кибернетического оружия РЭБ, сетевых средств массовой информации и интернет-ресурсов (переход к веб 2.0 и веб 3.0 технологиям) может достигнуть в «переходный период» некой критической точки, когда их системное и массовое применение может показаться эффективным с точки зрения установления контроля над государственными и общественными институтами потенциального противника. Либо с точки зрения смены политической элиты и внутриполитической дестабилизации, что стало главной целью США по отношению к России в последние годы. Именно в «переходный период» США радикально сменили традиционные цели использования военной силы на цели внутриполитической дестабилизации и замены правящей элита России.

Строго говоря, собственно огневая мощь и вооруженные силы в этом случае могут и не использоваться. Вполне достаточно может быть этих ресурсов для того, чтобы правящая элита противника признала свое поражение и отказалась от суверенного права на управление. Эта новая модель ведения вооруженной борьбы без собственного оружия может быть условно названа как «информационно-когнитивный вариант», когда противник постепенно, но в течение нескольких лет признает чужую систему ценностей и интересов в качестве своей. Примерно так, как это произошло в 1988–1991 годы в СССР и в 2004–2014 годы на Украине.

В этой связи огромное значение приобретает точный анализ и прогноз развития возможных сценариев развития МО и их вариантов на новых этапах существования человеческой цивилизации, и развития науки и техники, когда будут доминировать уже новые технологические и социальные парадигмы. Особенно после 2021–2022 годов, когда очень велика, даже неизбежна вероятность изменения всей парадигмы мирового технологического и экономического развития, появление возможности создания принципиально новой политической картины мира. Эти перемены в МО могут быть вполне сопоставимы с переменами после Второй мировой войны, когда в мире появились два бесспорных противостоящих друг другу центра силы. Прогнозировать возможность такой смены парадигм даже в среднесрочной перспективе (до 10 лет) крайне трудно, но необходимо, ведь от них в конечном счете зависит вся будущая МО и ВПО[23].

Таким образом, в течение короткого периода времени 2022–2023 годов характер развития сценариев МО и особенно ВПО может радикально измениться, хотя соотношение сил и потенциалов противостоящих сторон за этот же период времени изменится незначительно, либо даже вообще останется на прежнем уровне. Это означает необходимость учета новых рисков принципиального характера, не предусмотренных в прогнозах нашей экстраполяции развития сценариев МО и их вариантов не только до 2040 года, но и даже более раннего периода. Вероятность такой смены технологических парадигм остается для 2021–2023 годов и ее необходимо учитывать при планировании.

С точки зрения обеспечения безопасности страны, подобное отставание России на фоне ускоренного развития других центров силы в мире (например, в августе 2018 года некоторые международные рейтинговые агентства заявили, что Шанхай по объему своих научно-технических разработок уже обогнал район Калифорнии) для России чрезвычайно опасно, более того, несёт в себе опасность цивилизационной угрозы, по нескольким фундаментальным причинам:

– Усиление военно-силового противостояния и ставка на политику «силового принуждения» со стороны Запада тем эффективнее, чем ниже темпы технологического и социально-экономического развития России потому, что позволяет разрабатывать и использовать самый широкий набор силовых инструментов – от собственно военных до информационно-пропагандистских, – которых нет у другой стороны (например, в области киберопераций и РЭБ) для силового принуждения противника к действиям, противоречащим его интересам, более того, способных привести к его военному поражению.

Развитие новейших технологий вновь поставило перед Россией задачу своевременной и эффективной защиты от прорывных военно-технических результатов, как это уже было в годы изобретения ядерного оружия и ракетной техники, угрожающих прежде всего информационной безопасности обществу и государству[24];

– Растущее отставание России неизбежно сказывается на внутриполитической стабильности в России и суверенитете ее правящей элиты, способности принимать адекватные решения. Относительно невысокий рейтинг НЧК и его институтов, низкие доходы огромного числа граждан и стимулируемая извне напряженность неизбежно ведут у внутриполитической нестабильности. Так, санкции 2014–2021 годов привели к скачку инфляции, расширению слоя бедных и нищих в стране, обесценению рубля и другим последствиям, хотя и не вызвали ожидавшегося на Западе роста протестных настроений, которые должны были привести к замене элиты.

К 2018 году в США и в странах Западной Европы[25] было общепринято (и вполне справедливо) считать, что последствия для России политики санкций в 2014–2017 годах привели к тому, что:

– ускорилась инфляция, в особенности в области продовольственных товаров и услуг;

– на 50% обесценился рубль по отношению к доллару;

– заметно увеличилось численность бедных и нищих;

– сократился импорт и экспорт порядка 30%;

– сократился до отрицательного рост ВВП в 2014–2016 годы;

– был создан дефицит бюджета (до 3,5%) и сократились золотовалютные резервы (более чем на 150 млрд долл.);

– несколько раз повышалась ставка рефинансирования, что привело к банковскому кризису, что хорошо видно на следующем графике:

– а также другие экономические и социальные последствия.

Вместе с тем, на Западе признают, что:

Во-первых, была не достигнута главная, внутриполитическая, цель – ухудшение социально-экономической ситуации в России радиально не повлияло пока что на уровень политического доверия к руководству страны. Т. е. на внутриполитическую стабильность.

Во-вторых, ухудшение социально-экономической ситуации в стране вызвано разными причинами, что хорошо понимают граждане: трудно сказать наверняка, что негативные явления в экономике и торговле в 2013–2018 годах полностью стали следствием санкций. Так, падение стоимости экспорта некоторых стран, по отношению к которым санкции не применялись, в эти годы также сократилась.

К началу 2018 года ситуация в российской экономике исправилась и вышла на скромный, но устойчивый рост, – отмечает рейтинговое агентство Fitch: «Долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте аналитики подтвердили на инвестиционном уровне «BBB» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный – на уровне «F3». Позитивный прогноз «отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основанный на более гибком валютном курсе, твердой приверженности инфляционному таргетированию и устойчивой бюджетной стратегии»[26].

Вместе с тем этот устойчивый рост равносилен растущему экономическому и технологическому отставанию, которые неизбежно отражаются на внутриполитической стабильности в России. Учитывая, что именно российская правящая элита – основная цель политики «силового принуждения»[27], против которой используется весь спектр средств насилия, это обстоятельство становится решающим в вопросе обеспечения национальной безопасности;

– Отставание России в социально-экономическом и научно-техническом развитии неизбежно будет вести к дальнейшему отставанию в технологической области, национального человеческого капитала (НЧК)[28] и институтов его развития, которые в настоящее время, в свою очередь, в решающей степени определяют темпы развития нации и экономики и характер «переходного периода» от одного уровня технологического уклада к другому[29].

Это, в свою очередь, означает, что весь спектр развития средств и способов «силового принуждения»[30] современной политики западной военно-политической коалиции – от новейших ВВСТ до СМИ и средств массовой коммуникации, – социальных сетей, технологий развития когнитивных способностей и т. д. в России будет неизбежно отстающим. Так, например, если до начала 2020 годов в основном российские ВВСТ будут характеризоваться модернизированными (иногда глубоко) системами и видами, то новые поколения оружия и техники, разработанные на основе последних достижений фундаментальных наук и современных НИОКР, появиться если и смогут, то с огромным трудом и в ограниченных областях.

При этом исключительно важное значение среди этого набора силовых инструментов политики «силового принуждения» приобрели средства массовой коммуникации и информации, интернет ресурсы самого широкого профиля и социальные сети, а также средства кибервойны. Уровень их развития – в ВВСТ, системах управления, в гражданских областях и в целом в обществе – отражает общий уровень информационно-технологического развития России.

Рост их значения в 2014–2021 годы уже привёл к тому, что они превратились в мощный политический инструмент, который, как известно, в кампании Д. Трампа 2016 года играл даже более важную роль, чем электронные СМИ.

И, наоборот, в организации «сопротивления» тому или иному режиму, против которого готовились акции силового принуждения США, социальные сети выступали в качестве инструмента организации беспорядков и внутриполитической дестабилизации.

С точки зрения организационно-политической, возможности социальных сетей и форумов широко использовались для сбора средств на финансирование (по некоторым оценкам, до 80%) и вербовки наёмников. В частности, на платформах «Одноклассники» и др. присутствуют тематические группы для сбора средств и «пожертвований» для «братьев по вере». Для перечисления средств боевиками используются системы «Яндекс.Деньги», номера мобильных телефонных карт, карт Сбербанка, Россельхозбанка и других.

Следует подчеркнуть, что деятельность в социальных сетях организована на высоком профессиональном уровне программистов, дизайнеров, контент-редакторов. В особенности в Ираке и в Сирии, где проявилось «творчество» в демонстрации актов террора и публичного уничтожения не только военных, но и гражданского населения. Широко известен случай, когда террористы публично сожгли (и показали в сетях) иорданского лётчика, водителей грузовиков, учителей и даже священнослужителей.

При этом используются социальные сети как самостоятельно, так и для дублирования других СМИ, в том числе печатных. Террористические организации в Сирии, например, ежедневно работают в интернете в любых форматах, которые удобны читателю, – pdf, Word, Epub, Fb2, Ibooks и т. д. Но что самое главное – среди подписчиков и участников различных групп в социальных сетях проходит первый этап отбора и вербовки будущих участников. ... используется не только в качестве СМИ (в самых разных тестовых и видео– формах), но и для распространения инструкций, приказов, призывов и т. п., а также методичек для изготовления бомб и других диверсий.

Наконец, третий аспект – внедрение вирусов и сбор информации с помощью социальных сетей – превратилось в глобальную супероперацию США, осуществляемую СНБ и специальным Отделом специализированного доступа, который к 2010 году уже имел свои разведывательные устройства почти в 100 000 компьютерных системах более 85 государств.

В любом случае кибероперации, частью которых стало использование социальных сетей с 2000 года, стали политическими инструментами, которые при необходимости используются в военных целях. Как использование социальных сетей, так и кибероружия стало с начала первого десятилетия специальным решением, принимаемым в США только на уровне президента. «В этом смысле оно имеет много общего с ядерным оружием», – писал известный автор Шейн Харрис. В этой связи обращает на себя внимание, например, решение Д. Трампа, принятое в августе 2018 года, о ,расширении полномочий Военного компьютерного командования США, в котором недавно был создан специальный Отдел по противоборству с Россией.

_____________________________________

[1] Пресс-конференция по итогам работы МИДа в 2020 году С.В. Лаврова, министр иностранных дел России 18 января 2021 года / Russian.rt.com/world/18/01/2021.

[2] Подберёзкин А.И. «Риск начала Третьей мировой войны не просто сохраняется, он стремительно усиливается», / Национальная оборона, 2021, №4, апрель, СС..9-20.

[3] См. подробнее: Боброва О., Подберёзкин А. Политико-правовые вопросы противодействия проявлениям, направленным на подрыв основ государственности Российской Федерации / Эл. ресурс: сайт ЦВПИ «Евразийская оборона», 30.08.2021 / http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/politikopravovye-voprosy

[4] Примечательно, что водораздел между ними проходит во многом по профессиональной принадлежности – гуманитарии РАН и вузов, как правило, ориентируются на Запад, а естественники- на свою страну, хотя внутри этих групп есть своя оппозиция – и в ВШЭ, и в МГИМО и в ИМЭМО, представленная, однако, меньшинством.

[5] Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагнации в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), сс. 22–25.

[6] См. подробнее: Боброва О., Подберёзкин А. Политико-правовые вопросы противодействия проявлениям, направленным на подрыв основ государственности Российской Федерации / Эл. ресурс: сайт ЦВПИ «Евразийская оборона», 30.08.2021 / http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/politikopravovye-voprosy

[7] Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. Wash. 2019. 133 p.

[8] Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. . 230–272.

[9] Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагнации в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), с. 25.

[10] Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Изд. ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

[11] См. подробнее об особенностях развития МО: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, сс. . 34–44.

[12] Афанасьев А. Как рухнут США. Эл. ресурс: «Международные новости». 16.08.2018 / URL: http://x-true info/72955

[13] Новиков Я.В. Движение вверх / Сайт ЦВПИ, 28.08.2021 / http://eurasian-defence.ru/?q=analitika/dvizhenie-vverh

[14] См., например: The National Security Strategy of the US of America. Wash., 2015, Jan.

[15] Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 71–118.

[16] Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

[17] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический комплекс. В 2-х т. Т. 2. М.: МГИМО-Университет, 2017, сс. 64–83.

[18] Зиновьева Е.С. Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегулирования конфликтов / В монографии: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017, сс. 54–69.

[19] Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 41–47.

[20] China-India in 2030: A Net Assessment, p. 16 / URL: http://www.defence.gov.au/ ADC/Publications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper %20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf

[21] Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и методическими комментариями: аналит. доклад / [А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и др.]. М.: МГИМО-Университет, 2016. Июль, 86 с.

[22] Об этом я предупреждал еще в 2014 году. См., например: Подберёзкин А.И. Вероятные сценарии развития международной обстановки. М.: МГИМО-Университет, 2015.

[23] Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

[24] Информационная безопасность – зд.: состояние защищенности общества и государства от угроз суверенитету, ценностям и развитию (См. подробнее: Президент РФ В.В. Путин. Указ 3646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации»).

[25] Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Service. February 17, 2017.

[26] Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США / Эл. ресурс: «ТАСС». Подробнее на РБК: URL: https://www.rbc.ru/economics/18/08/2018/5b7738449a 794737af02361a

[27] Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. Cal., RAND, 2016, pp. 3–41.

[28] Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО. Т. 3. 2011.

[29] Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017, сс. 42–46.

[30] Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и оборонной политики. 2015, сс. 112–123.