|

… в политике сверхдержава определяет и направляет поступки остальных государств. И сильному может противостоять только сильный[1] Кондализа Райс, |

…в современном мире начинает А. Климов, |

Представляется, что в начале XXI века можно говорить о долгосрочной перспективе, как минимум, следующих тенденций в развитии международных акторов:

– во-первых, изменение в соотношении мировых сил и ставка западной ЛЧЦ на силовое противоборство неизбежно ведет к ослаблению, деградации и даже ликвидации ряда традиционных норм международного права и соответствующих международных институтов, обеспечивающих их реализацию. Речь идет не только об ООН (прежде всего Совете Безопасности), но и ОБСЕ и др.;

– во-вторых, развитие ЛЧЦ ведет к неизбежному появлению новых институтов – глобальных и региональных, – обеспечивающих их функционирование: ТПП, ТАП, БРИКС, ШОС и т.д.

– в-третьих, глобализация и растущая роль ТНК неизбежно ведут к попыткам узаконить глобальное мировое управление в отдельных областях и секторах. Прежде всего в области распределения ресурсов и контроля над транспортными коридорами.

Роль международных институтов в XX и XXI веках

|

Модель № 1. |

Миропорядок, основанный на международном праве и соотношения сил, сложившихся после Второй мировой войны, обеспечиваемый деятельностью международных институтов (XX век, начало XXI века) |

|

Модель № 2. |

Миропорядок, основанный на силовой борьбе ЛЧЦ, требующий создания новых и трансформации прежних международных институтов (середина XXI века) |

Вторая модель предполагает, что набирающие силу ЛЧЦ будут стремиться создавать удобные для них международные институты (как межгосударственные, так и негосударственные) и трансформировать в нужном для себя направлении уже созданные к началу XXI века. И если в прежние десятилетия и столетия подобные институты носили характер случайных или временных явлений (католические ордена, коммунистический интернационал, религиозные организации и т.п.), то с XX века эти международные организации приобретают все большее значение, авторитет и влияние, а некоторые из них прямо ассоциируются с органами управления нового миропорядка. К ним, например, можно отнести закрытые влиятельные клубы (Бабельсбергский клуб, Трехсторонняя комиссия), научные и образовательные, а также экономические, финансовые и пр. организации и учреждения.

Конец XX века стал периодом перехода этих «союзов международных организаций» к самостоятельности и способности осуществлять собственную международную деятельность в целом ряде областей, связанных с творческой деятельностью – искусством, образованием, наукой, а также защитой прав человека и экологической политикой. В это же время отмечается стагнация прежних форм, например, межпартийной деятельности (что очень хорошо видно на примере Социнтерна) в пользу цивилизационных и культурно-образовательных.

Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП) – относительно молодая структура. Ее первая Генеральная ассамблея состоялась на стыке тысячелетий – в 2000 году в Маниле, но уже сегодня под флагом МКАПП работают 359 парламентских политических партий из более чем 50 стран Азии. Россия представлена в МКАПП тремя партиями: «Единая Россия» (автор этих строк, как член ЕР, входит в состав Постоянного комитета МКАПП и является одним из сопредседателей ее генеральных ассамблей), «Справедливая Россия» и КПРФ. К слову сказать, в МКАПП есть представители Австралии и Новой Зеландии.

Основываясь на ее опыте, начинают формироваться аналогичные структуры на других континентах – в Африке (Council of African Political Parties – САРР) и Латинской Америке (Permanent Conference of Political Parties of Latin America and the Caribbean – COPPPAL).

Что касается самой Европы, то там ситуация несколько иная. Никакого общепризнанного панъевропейского партийного объединения нет. Совет Европы в свое время выступил с инициативой проанализировать роль и значение политических партий в современных условиях. Так совпало, что соответствующий форум пришелся по времени к российскому периоду председательства в СЕ, а потому прошел в Москве в октябре 2006 года. «Не вдаваясь в детали тогдашних дебатов, могу засвидетельствовать как участник редакционной комиссии, – пишет А. Климов, – что, по мнению немалого числа наших коллег из стран ЕС, «политические партии в Европе находятся в периоде заката», причем основные из них уже мало чем отличаются в программах и методах от своих основных политических конкурентов, при этом все большую роль начинают играть «непартийные структуры» гражданского общества, в первую очередь разнообразные НПО[3].

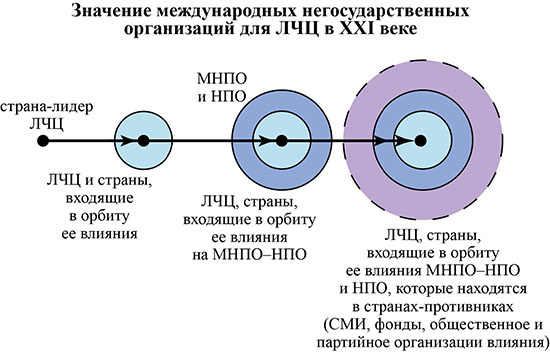

В нарастающих межцивилизационных противоречиях XXI века эволюция негосударственных акторов в направлении от «нации-государства» в сторону «нации-цивилизации» имеет огромное значение. Прежде всего потому, что представляет некоторым ЛЧЦ огромные внешние дополнительные ресурсы влияния и развития. Эти ресурсы прежде активно использовались только в идеологической борьбе СССР и контролируемым Интернационалом, а затем Социалистическим содружеством, но сегодня это становится правилом для любой ЛЧЦ. Так, в событиях 2013–2016 годов на Украине самое активное участие приняли антироссийские общественные и международные организации, которые фактически создали необходимый ресурс для борьбы с законной властью.