|

… основная проблема в том, что математические модели используются в мире, где важнейшим фактором является иррациональное начало (люди), не поддающиеся моделированию[2] А. Гринспен |

… все меньше и меньше людей Э. Понарин, Б. Соколов, |

Влияние ВПО на содержание м особенности развития МО в XXI веке, как говорилось выше, стремительно усиливается. Можно говорить о том, что в основе этого процесса лежат объективные и субъективные тенденции.

К объективным тенденциям увеличения роли военной силы можно отнести, во-первых, изменение в соотношении сил между ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями, которые всегда ведут к периметру «правил» и норм поведения в мире прежде всего с помощью военной силы. Именно это обстоятельство стало причиной милитаризации и начала Первой и Второй мировых войн в XX веке.

Во-вторых, появление новых ВивТ, способных действовать избирательно, в т.ч. не переходя за грань, когда применение ЯО становится неизбежным. Речь идет прежде всего о ВТО и системах управления ими, средствах воздушно-космического нападения и обороны.

В-третьих, разработке и широком применении новых способов использования военной силы в системной сетецентрической войне, когда грань между силовыми и силовыми военными способами практически исчезает.

К субъективным тенденциям увеличения роли военной силы в начале XXI века относятся следующие:

Во-первых, растущая иррациональность в поведении правящих элит развитых государств.

Важной военно-политической особенностью этой иррациональности в развитии МО с конца XX века по начала XXI века являлось растущее убеждение у правящей элиты западной ЛЧЦ в том, что именно военная сила является решающим фактором мировой политики. Примечательно, что в России социологами отмечалось то же самое в начале 90-х годов у 12% российской элиты, а в 2012 году уже у более 35%. Убежден, что в 2016 году уже, как минимум 60% экспертов разделяли эту точку зрения. Это стало своего рода отрезвлением после эйфории 90-х годов, подготовленной, надо признать, необоснованными надеждами политиков и ученых (в том числе и в СССР) о том, что «военная сила потеряла свое значение».

Авторы из НИУ ВШЭ приводят убедительные данные социологии, подтверждающие этот феномен, а именно то, что до начала XXI века от 5% до 20% граждан разных возрастных групп были уверены, что войны стали анахронизмом, чуть ли не исключенным из средств политики человеческой цивилизации.

Во-вторых, субъективное восприятие правящими элитами государств военной силы в качестве основного силового инструмента для защиты цивилизационных и национальных систем ценностей и интересов, которые другими способами и средствами защитить трудно или невозможно. Это понимание характерно в начале XXI века как для негосударственных акторов, так и полноправных субъектов МО.

Как видно, линии на графике отражают изменения процентной доли респондентов, считающих, что военная мощь играет решающую роль во внешней политике, по каждой когорте.

В-третьих, разочарование в мирных способах решения конфликтов. Особенно важно то, что почти вся последняя четверть XX века (которая характеризовалась как «разрядка») была периодом, когда абсолютное большинство политиков и экспертов сходилось во мнении, что военная сила стремительно теряла свою привлекательность (даже «уже потеряла») и свое значение. И эти утверждения все многом были правдой потому, что действительно после установления военно-стратегического равновесия между СССР и США, зафиксированного в начале 70-х годов, использование военной силы как главного инструмента политики даже в условиях продолжающейся холодной войны уже не выглядело и не было реальной угрозой. Но эта эйфория закончилась в 90-е годы XX века.

Таким образом, просматривается явная взаимосвязь между военно-стратегическим равновесием и ролью и значением военной силы во внешней политике: чем очевиднее такое равновесие, тем меньше значение военной силы и менее актуальна ее роль. Во-вторых, неизбежно придется сделать вывод о том, что меняющееся в пользу западной ЛЧЦ военно-стратегическое равновесие с начала 90-х годов XX века достигло к 2015 году критической черты, когда можно говорить уже только о стратегической угрозе ответного ослабленного удара, а не о военно-стратегическом равновесии, что ведет к абсолютизации Западом роли и значения военной силы во внешней политике.

Другая важнейшая военно-политическая особенность формирования МО заключается в абсолютизации роли военной силы. Она выражается в том числе и в том, что даже те проблемы, которые можно и еще недавно решались вне силового поля и угрозы вооруженного насилия, сегодня стали областью активного применения силовой и вооруженной политики. Эта особенность формирования МО и ВПО в XXI веке подтверждает вывод об актуальности, возможности и необходимости анализа существующих и прогноза будущих сценариев и вариантов развития ВПО. Причем не просто подтверждается, но и усиливает свое значение в условиях качественных перемен, связанных с актуализаций силовой политики и происходящих радикальных перемен в ВПО в мире и отдельных регионах во втором десятилетии XXI века, даже если принимать во внимание только военные факторы.

Очевидное усиление негативных тенденций в сценариях развития ВПО требует адекватной военно-технической реакции со стороны России, что совершенно понятно, естественно и необходимо. Любые усилия в этом направлении (даже если они дают незначительный видимый результат) представляются не просто желательными, но и обязательными.

Основу таких усилий может составить поиск общецивилизационных интересов (потребностей) народов Евразии вообще и Европы в частности. На базе таких общих интересов возможно и необходимо создание новых и активизация существующих механизмов обеспечения безопасности при том понимании, что не должно быть иллюзий: США и ряд их союзников вполне удовлетворены имеющимся механизмом НАТО[4]. Других механизмов безопасности им не надо. Более того, они будут препятствовать их созданию. Так, если в Европе после самоликвидации ОВД осталось одна военно-политическая коалиция – НАТО, а ОБСЕ фактически атрофировался, то любая идея создания формализованного блока – ОДКБ, «нормандской четверки», «общеевропейской системы безопасности» и т.п. – будет восприниматься как альтернативная блоку НАТО. За исключением, пожалуй, внутрирегиональных натовских субобъединений по типу «северной» пятерки и т.п.

Надо отчетливо понимать, что негативные сценарии развития ВПО набирают силу, поэтому любые политические или дипломатические усилия, направленные против этого процесса, имеют огромное значение.

Поэтому, учитывая особое значение политических и международных факторов МО на формирование ВПО, важно чтобы эти и иные аспекты, влияющие на собственно военные факторы не недооценивались. Так, если вернуться к опыту послевоенной Европы в условиях холодной войны, можно признать, что:

– в 1975 году, когда состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, вопросы безопасности и политики были «уравновешены» вопросами гуманитарного сотрудничества. Фактически произошел неравноценный размен: «Запад признал принцип нерушимости границ, а СССР – концепцию “прав человека”», которая в конечном счете и стала миной, заложенной под ОВД;

– в эти же 70-е годы был выдвинут комплекс «общечеловеческих» (гуманитарных, экологических, биологических и пр.) проблем, которые стали общей основой для политической и общественной дискуссии не только в мировоззренческом, но и в политическом плане. В XXI веке таких проблем и степень их понимании стало не меньше, но использоваться в целях безопасности они стали значительно реже;

– в 70-е годы стал актуальным тезис о пространственном измерении Европы «от Лиссабона до Владивостока». В ходе конфликта на Украине стало окончательно ясно, что раздел России на «Европу» и «Азию» стал политической целью США. Надо понимать, что раздел Европы на «Европу» и «Россию» не выгоден Российской Федерации ни как государству, ни как нации, но этот раздел очень выгоден США и Великобритании, которые фактически разделили Россию на Европу и Азию. В XXI веке очевидно можно потребовать расширение пространства Европы уже до пространства Евразии. Этот аргумент сам по себе уравновешивает позиции США и стран ЕС участием быстро развивающихся стран Азии.

При этом расширение «пространства безопасности» на другие регионы Евразии и мира отнюдь не ограничивается сушей: в XXI веке отчетливо просматривается тенденция распространения пространственных характеристик ВПО на Арктику, океанские акватории, космическое пространство. Очевидно, что уже к 2030 году любой сценарий развития ВПО будет предполагать глобальный пространственный охват. Поэтому чем шире будет политический аспект «пространства безопасности» для России, тем это будет лучше.

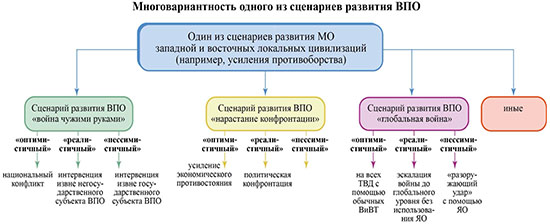

Наконец, очень важно понимать, что любой сценарий развития ВПО предполагает в последующем многовариантность и возможность реализации самых неожиданных вариантов. Это положение можно продемонстрировать упрощенно на следующем рисунке.

Иными словами, в 2015 году мы не можем ограничиться прогнозированием (даже на краткосрочную перспективу) лишь одного-двух вариантов одного и того же сценария развития ВПО. Можно говорить лишь о наиболее вероятных сценариях развития ВПО и их вариантах, которые должны конкретизироваться в зависимости от точного числа участников, времени, политической обстановки и других, в т.ч. субъективных, факторов (отношений лидеров, готовности идти на риск и т.п.). Что на самом деле не так уж и мало. Количество этих сценариев и их вариантов ограничено.

В этой связи особое значение приобретает анализ и прогноз ответных действий и реакций на будущие внешние и внутренние угрозы прежде всего с точки зрения минимизации рисков. Это означает, что мы должны быть готовы к ответной и несимметричной реакции на максимально большое число сценариев развития ВПО и их вариантов, разрабатывая наиболее адекватные универсальные средства и способы, т.к. национальных ресурсов для ответа на все варианты всех сценариев ВПО не хватит. Так, совершенно очевидно, что невозможно для России в одиночку участвовать в войне на всех удаленных ТВД или готовиться к войне со всеми странами – членами НАТО и их союзниками, полагаясь только на обычные вооружения на европейском ТВД.

Выбор такой стратегии реагирования крайне важен, ибо позволяет концентрировать национальные ресурсы на самых важных направлениях военного строительства. Представляется, что в 2015 году таковыми являются:

– воздушно-космическая оборона (ВКО);

– стратегические наступательные вооружения (СНВ);

– относительно ограниченные мобильные сухопутные силы и силы специального назначения.

Выбор в пользу чего-то всегда означает отказ. В данном случае это означает:

– сохранение умеренных сухопутных сил;

– ограниченных МВФ;

– ограниченных средств фронтовой авиации.

Источник: Global Defense Outlook 2014. Adapt, collaborate, and invest. P. 19.

Картинка ниже, кстати, иллюстрирует, куда тратят деньги в приоритетном порядке наиболее развитые и отстающие страны.

Ресурсные ограничения – чрезвычайно важный фактор при оценке военных угроз. Их спектр может быть чрезвычайно широк. Можно попытаться представить его на некой шкале от 0 до 100, где 0, естественно, никогда не будет потому, что затрат на оборону без ресурсов не бывает, а 100 – это абсолютная милитаризация страны, что также недостижимо. В самые трудные военные годы милитаризация экономики и социальной жизни «не превышала 70% и называлась «тотальной». Условно эту шкалу можно отобразить следующим образом.

– до 2% – минимальные расходы на оборону;

– до 4% – незначительные (стандартные) расходы на оборону;

– свыше 30% – мобилизационная экономика (по аналогии с СССР в конце 30-х годов);

– 70% «тотальная» мобилизация.

Так, 29 из 50 ведущих стран увеличили свои военные расходы в 2008–2014 годы, а 21 – сократили[5]. Распределение происходит крайне неравномерно среди различных стран, что хорошо видно на следующем рисунке.

Источник: Global Defense Outlook 2014. Adapt, collaborate, and invest. P. 7.

Таким образом, на основные военно-политические особенности развития международной обстановки влияет огромное число внешних и внутренних факторов, которые, однако, можно не только выделить, но и учитывать, более того, – прогнозировать.

Общие условия и принципы анализа и долгосрочного прогноза развития сценариев ВПО должны включать достаточно значимые ограничения, включая ресурсные, быть «привязаны» максимально к конкретным социально-политическим, научно-техническим, экономическим и геополитическим реалиям, которые минимизировали бы их абстрактность до прикладного практического уровня.

[1] Ряд положений впервые были напечатаны в работе «Долгосрочное прогнозирование развития международной обстановки: аналит. доклад / А.И.Подберезкин [и др.]. – М. : МГИМО-Университет. 2014.

[2] Гринспен А. Карта и территория. Риск, человеческая природа и проблема прогнозирования. – М. 2015.

[3] Понарин Э.Д., Соколов Б.О. Глобальная политика глазами российской элиты. Анализ данных опросов 1993–2012 гг. // Россия в глобальной политике. 2014. Т. 12. № 5. – С. 109.

[4] Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1. Роль идеологии в модернизации России. М., 2012.

[5] Global Defense Outlook 2014. Adapt, collaborate, and invest. P. 6.