Россия и военно-политические коалиции в мире

Современное противоборство государств в мире стремительно приобретает черты цивилизационной борьбы, за фасадом которой формируются военно-политические коалиции самой разной конфигурации. Они нередко прямо соотносятся с новыми центрами силы – «коллективным Западом» во главе с США, Китаем, Индией, Россией, исламским миром.

Конфликты, которые представляют наиболее

серьезную угрозу – это конфликты между

государствами и их группами, относящимися

к различным цивилизациям

С. Хантингтон, политолог

В начале нового века в мире произошло резкое обострение международной и военно-политической обстановки, которому предлагаются многочисленные объяснения. Чаще всего – связанные с изменением в соотношении сил между государствами – мировыми лидерами. «В реальной международной жизни отношения между государствами основываются не на праве и даже не на договоренностях, а на силе»[1], - фиксирует в очередной раз эту истину ведущий политолог Запада в России Д. Тренин. Но нередко за этими огромными сдвигами в мировом баланса сил остается незамеченным роль глубинных, базовый факторов, лежащих в их основе,- систем ценностей и идеологий. Между тем, основные изменения в балансе мировых сил происходят в балансе идеологий, способностей тех или иных субъектов МО продвигать их в мире, а только затем в материальной основе таких балансов – экономической, финансовой, военной.

Идея Рима, протестантизма, социализма, фашизма, либерализма и т.п., если присмотреться внимательнее, всегда лежала в основе изменений в соотношении сил. Гитлеровская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония заявили о своих мировых претензиях задолго до того как у них появились материальные «аргументы». Более того, вряд ли можно говорить об абсолютном превосходстве в соотношении сил во Второй Мировой войне стран «оси» над своими противниками. Другими словами, материальной превосходство не было ни первым, ни главным фактором претензий на мировое господство.

Надо признать банальную истину, смысл которой не раз подтверждался в человеческой истории: внешняя угроза и даже опасность возникает не в связи с теми или иными намерениями государств, а с появлением новых реальных и даже потенциальных возможностей максимально реализовать имеющиеся идеологические интересы и продвинуть цивилизационные и национальные ценности в область международных отношений, превратив их в новую норму права и традицию, либо некие простые правила. Кризис основных коммунистических и либеральных идей в 30-е гг. привел к возникновению крайних форм национализма и фашизма. В начале XXI века такой сже кризис мирового лидерства либерализма и социализма привел к стремительному росту национализма и экстремизма: глобальные тенденции, казавшиеся бесспорными, уступили место (и в возрастающей степени еще будут уступать) тенденциям нарастающего национализма, экстремизма и радикализма.

Примечательно, что классический западный либерализм к этому времени уже выродился в национализм либералов, причём самого крайнего толка, когда убийства несогласных (Чаушеску, Милошевича, Хусейна, Кадафи, Бен Ладена и др.) стали нормой либеральной политики и этики. Именно так воспитывается столетиями, например, британская и американские элиты, считающие, что любое место их физического пребывания – «своим», а чужое пребывание на своей территории – законным только по приглашению хозяев. По сути дела, западный классический либерализм превратился в вариант радикального национализма, когда отрицаются самые очевидные истины в угоду идеологическим штампам[2].

Соответственно и в мировой политике основной водораздел стал происходить не столько между традиционными и новыми центрами силы (на что, прежде всего, все обращают внимание), сколько на группы государств, ориентирующихся на те или иные идеологические доминанты. В той или иной степени, такие доминанты представляют собой разновидности – цивилизационно-культурные, политические, идеологические – национализма: китайского, либерально-западнического, индийского, бразильского, российского и т.п., между которыми возникла труднопреодолимая цивилизационно-культурная грань даже на самых «местных», даже «частных» уровнях – европейско-американском, киргизско-казахском, русско-украинском и т.п.

Поэтому бесконечные рассуждения наших и зарубежных политологов о том «кто сказал и «что сказал» в реальной политике имеют мало практического смысла: слова, декларации и даже формально обязывающие документы направлены на то, чтобы скрыть истинные политические намерения, в основе которых лежат националистические интересы. Но именно это чаще всего и становится предметом оценки и анализа.

Конечно, субъективное восприятие тех или иных интересов и ценностей представителями правящей элиты может быть очень разное, как и вытекающие из этого восприятия намерения, но их изучение и прогноз мало что даёт в реальной политике. Требуется опираться на более осязаемые и материальные источники, на которых формируется современная политика. А именно интересы и возможности, которые могут быть использованы для достижения тех или иных целей.

Пытаться апеллировать в этих случаях к неким абстрактным нормам и «мировому праву» бессмысленно потому, что эти нормы на самом деле устанавливаются совершенно произвольно. Также бессмысленно и бесполезно пытаться «переубедить» правящую элиту другого государства: «жаркие» споры в политических или медийных аудиториях ровным счётом ничего не значат в реальной политике, которая знает ответ задолго заранее. Таким образом исследовать надо не столько те или иные политические и иные намерения (которые быстро меняются и тщательно скрываются), а интересы и возможности, которые могут быть использованы для достижения интересов и продвижения ценностей того или иного государства и его правящей элиты. Интересы, прежде всего, базовые, цивилизационно-культурные.

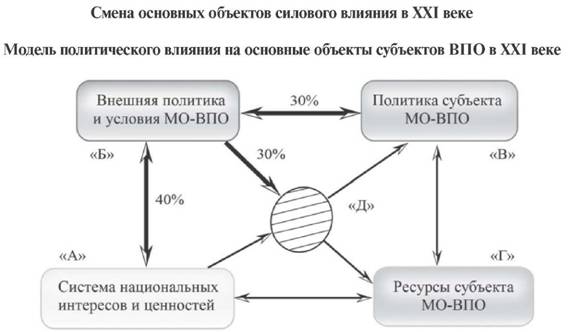

При этом изначально важно максимально точно определить наиболее приоритетные области силового воздействия на тот или иной субъект МО-ВПО, силу этого воздействия, способы и методы. Сам по себе «субъект МО как объект воздействия» – достаточно абстрактная цель, которая неизбежно делится на более конкретные цели:

– политику государства в той или иной области (финансах, торговле, военной деятельности и т. п.);

– базовые ценности и интересы субъекта;

– правящую элиту, общество и нацию;

– национальные ресурсы субъекта.

Иными словами, политика «силового принуждения» носит вполне конкретный характер: инструменты и способы насилия (политико-дипломатические, информационные, военные и пр.) очень радикально отличаются друг от друга, но ещё больше отличаются средства и методы их применения. Поговорка «Танки имеют ограниченное применение в дипломатии» отражает эти различия.

Принципиально важно определить основные области воздействия силового принуждения субъекта ВПО, характеризующие развитие современной стратегии государств

Эти объекты (цели) у того или иного субъекта традиционно делятся с точки зрения внешнего силового (включая военное) воздействия на :

– его политику (группа «В»);

– его систему национальных интересов и ценностей (группа «А»);

– правящую элиту этого субъекта (группа «Д»);

– ресурсы и возможности субъекта (группа «Г»).

Традиционно влияние тех или иных субъектов на других субъектов ВПО характеризуется:

– подавляющим влиянием (90%) на политику противника;

– остаточным, незначительным, влиянием (по 5%) на систему ценностей и отчасти на правящую элиту.

Где: произошло перераспределение «векторов» внешнего силового влияния в пользу других основных векторов:

«Б» – «А» (национальные интересы и системы ценностей).

«Б» – «Д» (правящая элита).

«Б» – «В» (политика государств) как объект силового влияния значительно потеряла в своём значении. Т. е. произошло перераспределение сил и средств внешнего влияния.

Такое перераспределение предполагает неизбежное перераспределение и средств и способов силового противодействия, которое пока что НЕ ПРОИЗОШЛО. Так, например, не разработаны дополнительные средства и способы защиты правящих элит, которые пока что ограничены традиционными мероприятиями ФСО.

В России оказалось совершенно запущенной ситуация с защитой системы национальных ценностей, которая стала медленно развиваться только в самые последние годы.

В этой связи авторитетные авторы работы «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации»[3] 46 НИИ Минобороны совершенно справедливо утверждают, что «...военная опасность и военная угроза представляют собой не состояние военно-политической обстановки, а соответственно абстрактную или непосредственную возможность применения военной силы и являются важнейшим показателем содержания военно-политических отношений.»[4] (подч. – А.П.). Таким образом, «военная угроза – это непосредственная возможность применения военной силы против субъекта ВПО», – справедливо делают конечный вывод авторы работы, с которым необходимо согласиться[5].

Этот важный вывод, однако, требует дополнительных комментариев. Дело в том, что намерения и возможности могут быстро меняться, а военные и иные силовые средства изменяются значительно медленнее[6]. Так, намерения у Великобритании относительно СССР в короткий период 1939–1940 годов менялись на прямо противоположные – от высадки корпуса десанта до подписания союзнических отношений[7]. Поэтому тщательное изучение такой категории как «возможность», в особенности если речь идёт о материальных возможностях, а также способах их использования, – должны быть приоритетным направлением в анализе и прогнозе вероятных опасностей и угроз. В этом смысле совершенно оправдано отчётливое разделение рисков и вызовов, способных привести к перерастанию опасностей в угрозы, предложенные авторами работы, а также тщательный анализ характера военной угрозы, предлагаемый авторами, где политические цели справедливо занимают приоритетное положение[8]. Причём, напомню, что сами по себе политические цели – результат того или иного (порой очень субъективного) представления правящей элиты о национальных интересах и ценностях[9].

Надо признать, что в анализе характера военных опасностей и угроз авторы пошли значительно дальше, чем это существовало в предыдущие годы[10].

Отдельного разговора заслуживает попытка авторов сделать детальную классификацию угроз, которая, по их мнению, зависит прежде всего от сущности объекта национальной безопасности, прежде всего, тех, которые относятся к категории «жизненно важные интересы», либо в интерпретации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации «национальные интересы», которые они ассоциируют с «национальным достоянием» (как совокупности материальных и духовных ресурсов). В этой связи обращает на себя внимание попытка авторов структурировать понятие «национальное богатство» и тождественные им «национальные интересы» в три группы с целью более точного вычленения возможных угроз и опасностей[11]:

– первая группа – возможные угрозы разрушения, девальвации, дезинтеграции, отчуждения существующих национальных общностей, атрибутов – культуры, самосознания, языка, психического склада, территории, экономики, государственной власти;

– вторая группа – угрозы дезинтеграции социального капитала нации (институциональные, организационные и пр.);

– третья группа – угрозы национальному богатству, состоящему в свою очередь, из демографического, природного и национального имущества.

На мой взгляд, вычленение этих трех групп угроз абсолютно необходимо для того, чтобы, как минимум, понимать изменение в характере современного военно-силового противоборства, когда произошло смещение политических приоритетов с третьей группы угроз на первую группу, а, значит, существенно стали меняться как средства, так и способы силового и военного воздействия[12]. Так, в политике США и их союзников последних лет отчётливо прослеживалось стремление усилить силовое давление именно на смену российской правящей элитой её системы ценностей, отказ от национальных интересов и нравственных, правовых норм и традиций. Поэтому я не могу согласиться с утверждением авторов (высказанное с оговоркой) о том, «наибольшее влияние ...оказывают угрозы её национальному богатству и социальному капиталу»[13].

Очень полезной также представляется попытка авторов классифицировать угрозы и по другим признакам – объекту национальной безопасности, масштабу угроз, характеру и генезису угроз, функциям угроз и т. д., что крайне важно для выработки политики стратегического сдерживания и выбора ответных мер и средств для нейтрализации этих угроз, которые могут радикально отличаться друг от друга. В этой связи особенно важным является классификация авторами антропогенных угроз, которые в сравнении с военными угрозами отличаются большим разнообразием. Главным их отличием, – подчёркивают справедливо авторы, – «являются средства достижения целей, которые, по мнению авторов, на современном этапе превращаются во враждебные действия»[14] (подч. – Авт.).

Вычленение антропогенных силовых (невоенных) угроз, на мой взгляд, является большим достоинством работы: в последние годы о таких угрозах абстрактно говорят многие политики, политологи и даже военные руководители (например, В.М. Герасимов), но попыток их детального анализа и структурирования – немного. Поэтому предлагаемая авторами структура невоенных угроз, заслуживает самого серьёзного внимания и одобрения. Эта структура во многом совпадает со структурой военных угроз не случайно – в таком совпадении видится, на мой взгляд, усиливающийся синтез военных и невоенных угроз, средств и способов политического воздействия. В частности, как отмечается в работе, это выражается в «размытости границ начала и окончания применения военных мер». Примером такой «размытости» становится использование нерегулярных вооруженных формирований, террористических (я бы добавил – экстремистских) организаций и способов[15].

В этой связи приветствуется попытка авторов внести ясность в такое понятие как «гибридная война», которое получило широкое распространение среди политиков, журналистов и части экспертов. Они, в частности, отмечают, что в отличие от зарубежных авторов в российской военной науке характерен консерватизм и «ответственность в отношении к изменениям в системе понятий», например, в определении войны как социально-политического явления, «основным содержанием которого является широкое применение военной силы», как «крайняя форма борьбы» и т. д., что, по мнению авторов, показывает «отсутствие необходимости её расширительной трактовки и применения таких понятий как гибридная война, экономическая война и т. д.»[16]. Это – принципиальное заявление авторов, с которым, на мой взгляд, можно поспорить.

Именно в последние десятилетия характер враждебных действий и характер отдельных видов военных действий стал не просто «размытым», но и фактически не различимым: в Сирии, например, как и на Украине, формальное военное участие США и их коалиции не признаётся, но именно ими формируется ВПО в этих странах и регионах. Так, «внешние спонсоры» этих конфликтов – по сути скрытая форма признания их прямого участия в военных действиях, которая, учитывая абсолютную секретность операций, может оставаться таковой многие годы, но в действительности в решающей мере влиять на ход и исход военных действий, а не только военно- силового противостояния сторон[17].

Авторы работы также отмечают два важных дополнительных обстоятельства использования невоенных угроз и средств политики. Во-первых, приоритет невоенных средств и методов по обеспечению политических целей, который, на мой взгляд, радикально усиливается. Во-вторых, Не силовые (невоенные) угрозы и меры их реализации отличаются наибольшим количеством разновидностей. Их структура по принципу объекта воздействия, по мнению авторов, аналогична военным мерам и средствам. Так, по масштабу, например, они могут быть глобальными и не носить абстрактный характер[18].

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный возможным невоенным мерам противодействия военным угрозам, в котором подробно рассматривается не только сущность этих (невоенных) мер, но и основные факторы, определяющие характер угрозы, где в качестве источника военной угрозы выступают различные противоречия. При этом я бы обратил особое внимание на такой вид противоречия, как «цивилизационный», выделяемый справедливо авторами работы, но нередко игнорируемый в практической политической и военной деятельности[19].

Вместе с тем, авторы акцентируют внимание на источнике военной опасности и угрозы и необходимости воздействия на него силовым, либо военным способом. На мой взгляд, гораздо эффективнее сегодня ориентироваться не на источник опасности или угрозы, а на собственные национальные интересы (например, уровень развития экономики, НЧК и др.), которые совсем не обязательно и неизбежно могут стать объектом для внешних опасностей и угроз. Гораздо опаснее, как оказывается, игнорирование собственных интересов, что и превращается во внутреннюю, но более опасную угрозу.

_____________________________________

[1] Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. М.: Альпина Паблишер, 2021, с.53.

[2] Так, в феврале 2022 года верхом цинизма стало обвинение России (уничтожившей химоружие под международным контролем) в использовании химического оружия со стороны США, которые сами не выполнили своих обязательств по уничтожению химоружия. См.: ТАСС, 2 февраля 2022 / https://tass.ru/politika/13590437?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

[3] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018, с. 31.

[4] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018, с. 31.

[5] Подберёзкин А.И.Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1596 с., сс. 25-59.

[6] Это справедливо даже в тех случаях, когда военно-технические изменения происходят в динамике в случае с развитием ВКС. См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25-33

[7] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО, 2017. Т. 2.

[8] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018, сс. 37-38.

[9] См. подробнее: Подберёзкин А.И.Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 455-489.

[11] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018, с. 47.

[12] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания - основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, сс. 19-35.

[13] Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 506-516.

[15] Подберёзкин А.И. Раздел «Основные внешние факторы влияния на формирование будущих сценариев развития России. В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 517-540.

[16] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018, сс. 54-55.

[17] Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1596 с., сс. 25-59.

[19] См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными человеческими цивилизациями в Евразии: монография. А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.