Ещё осенью 1940 года ранее существовавший оперативный план войны был основательно переработан, приближен к задачам, которые было необходимо решать в случае нападения. Но в плане были стратегические ошибки.

Г. Жуков, начальник Генштаба РККА

Стратегия национальной безопасности России вообще и её военно-политическая часть в частности, являются не только важнейшими инструментами (институтами) обеспечения национальной безопасности, но и влиятельными факторами формирование МО и ВПО. Россия – одна из великих глобальных держав, чья политика прямо влияет на формирование мировой МО и ВПО, хотя значение этого влияния не всегда постоянно и нередко зависит не только от имеющихся у неё материальных возможностей, но и политической воли и политической стратегии. Очевидно, например, что падение влияния России с начала 90-х годов объясняется не только глубоким системным кризисом, но и параличом политической воли правящей элиты страны, которая сознательно поставила себя в фарватер политики США и Запада.

При этом следует отличать собственно стратегию, как военное искусство, от политики (или «Большой стратегии), о чем говорил ещё Бэзил Лиддл Гарт: «Термин «стратегия» лучше всего понимать в буквальном значении – как «полководческое искусство», т. е. фактическое руководство вооруженными силами, в отличие от политики, определяющей не только их использование, но и сочетание с другими средствами: экономическими, политическими, психологическими. Такая политика осуществляется посредством применения стратегии высшего типа, так называемой большой стратегией»[1]. Кстати, именно так рассматривается в официальной российской Стратегии национальной безопасности политика России.

Поэтому термин «стратегия» в России фактически адекватен термину «политика национальной безопасности», более того, «устойчивого социально-экономического развития» формально одобренной указом президента в виде документа СНБ, где прямо говорится: «Стратегия является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты., цели и задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу»[2].

Как и другие субъективные факторы влияния на формирование ВПО в мире и отдельных регионах, имеют исключительно важное значение в особенности в период, предшествующий военному столкновению[3]-5, когда сознательная воля и деятельность могут радикально повлиять на начальный этап будущего хода и исхода войны. Не трудно заметить, что весь период с 2010 года по настоящее время занимают годы, которые в работе я обозначил в качестве сценария «Усиления военно-силового противоборства». В его нынешнем прикладном варианте развития ВПО «Военно-силовое противоборство на ТВД и в отдельных регионах», которые можно обоснованно отнести к подготовке к прямым военным действиям в самых разных формах и в самых разных регионах.

Оценки этого периода у правящей элиты России, однако, существую самые разные – от достаточно оптимистических («возвращения к сотрудничеству») до пессимистических ("фактической войны»).

Так, накануне войны с Польшей и вероятно с западной коалицией Манштейн писал, характеризуя по сути дела ВПО на Западе и Востоке Европы, что «С военной точки зрения войну с Англией можно выиграть только на море и в воздухе, на континенте же – только проиграть».

В отношении же войны с СССР он отмечал две стратегические ошибки Гитлера: недооценки «прочности государственной системы в СССР, ресурсов и боеспособности Красной Армии, а также, что «не удалось выработать единой стратегической концепции... при разработке общего плана операции»[4]. т. е. обе ошибки германского командования были институциональные – стратегические. Подобные ошибочные соображения накануне войны или конфликта имеют исключительно важное стратегическое значение. После начала военных действий, как известно, военно-политическое планирование приобретает очень условную форму, которая, как правило, зависит от многих воль и случайностей. Известно, что ни один, даже самый хороший, план после начала военных действий не реализуется.

В свою очередь на саму СНБ государства влияют как объективные реалии (интересы и возможности государства) и проводимая внутренняя и внешняя политика элиты, так и субъективные факторы, которые определяются, прежде всего:

– адекватностью оценки и прогноза развития МО и ВПО правящей элитой государства по наиболее вероятному сценарию;

– выбором наиболее эффективной политики, в том числе тех средств и мер, которые ещё можно успеть предпринять или создать до начала военно-силового противоборства, а тем более вооруженной борьбы.

Выше приводилось уже признание Э. фон Манштейна по этому поводу, но в качестве иллюстрации влияния субъективных представлений о ВПО можно привести свидетельство Г.К. Жукова, когда тот в докладе накануне начала войны военно-политическому руководству сказал, что «ввиду сложности военно-политической обстановки необходимо принять срочные меры и вовремя устранить имеющиеся недостатки в обороне западных границ и вооруженных силах» (имелось ввиду, прежде всего, неверный прогноз вероятного направления главного удара на Юго-Запад, неготовность командных пунктов и систем связи руководства видов и родов войск и др.).

В ответ на его перебил В.М. Молотов вопросом: «Вы что же, считаете, что нам придется воевать с немцами?», из которого видно, что тот не верил не только в скорое начало, но и саму войну.

Другими словами, эти примеры свидетельствуют как о важности выбора стратегической концепции, так и о роли субъективных оценок и действий представителей правящей элиты в период до начала прямого военного противоборства. В зависимости от избранной стратегии, тот или иной субъект МО-ВПО может добиться совершенно разных, порой противоположных, результатов. Опять же, если рассматривать формально-логически, ситуация для того или иного субъекта ВПО может развиваться, как минимум, следующим образом: перед ним стоит принципиальный выбор сохранения статус-кво, либо его нарушения с целью изменить в свою пользу.

В первом случае – сохранения статус-кво – политика субъекта может меняться, в результате общая ситуация может улучшиться, либо ухудшиться, но может и не меняться. Судя по всему, Россия и её правящая элита придерживаются именно этого варианта политики «сохранения статус-кво», не меняя своей политики, избранной в первом десятилетии нашего века при первом сроке правления Путина В.В. Война 2008 с Грузией и воссоединение с Крымом можно рассматривать в качестве продолжения российской политики на Северном Кавказе с 1999 года, которая ограничивалась сохранением минимальных требований суверенитета. Даже помощь Сирии и Ливии может рассматриваться как «частная» операция по поддержанию суверенитета России.

Таким образом, фактически у России на протяжении последних 20 лет не было намерений нарушить статус-кво. Более того, её политика была откровенно направлена на поддержание этого статуса.

Между тем, в эти же годы, т. е. в 20 лет (и даже 30 лет, если добавить «десятилетие односторонних уступок») ВПО менялась в направлении явного ухудшения внешних условий для развития России: становление однополярной системы и правил управления в мире со стороны США в эти годы объективно вело к созданию новых угроз суверенитету и национальной идентичности нашей страны (расширению НАТО, изоляции России и пр.), которая, повторим, реагировала на явную угрозу мировому и российскому статус-кво сохранением прежней стратегии с добавлениями некоторых нюансов. На рисунке ниже видна эта логика.

Иными словами, в 2020 году перед Россией стоит достаточно остро вопрос относительно выбора стратегии: сохранение прежней «прагматичной» стратегии в ухудшающихся условиях ВПО неизбежно приведет к такому положению, когда более не удастся сохранять политику неизменной в условиях нарастающих угроз. Можно будет, конечно, и дальше «не замечать» усиления силового давления и приближения войны, но, боюсь, такое поведение будет способствовать именно приближению войны. В 2020 году отношение военно-политического руководств в России к ВПО было (как ни покажется странным) очень схоже с отношением накануне начала войны в СССР. По описанию Г. К. Жукова, «И.В. Сталин хорошо понимал, какие тяжелые бедствия может причинить народам Советского Союза война с таким сильным и опытным врагом, как фашистская Германия, и потому стремился.... предотвратить войну»[5]. Он, если использовать аналогию с нашим примером, пытался сохранить статус-кво, сохраняя свою политику и стратегию в отношении Германии, не смотря на все приготовления этой страны к нападению.

Сохранение И.В. Сталиным политики и стратегии в отношении Германии и статус-кво в июне закончилось массированным нападением, к которому до конца так и не успели подготовиться потому, что нужно было менять и политику, и стратегию. Так и сегодня: сохранение прежней политики и стратегии России о консервации статус-кво, когда оно динамично меняется не в нашу пользу, неизбежно закончится военными действиями с западной военно-политической коалицией. Необходимо, во-первых, признать эту грозу, а не делать упорно вид, что её не существует, а, во- вторых, принять соответствующую стратегию нейтрализации этой угрозы.

В силу огромных возможных последствий принятия таких решений требуется тщательная проработка самых разных вариантов, их тщательное обоснование и прогноз политических последствий. При этом важно подчеркнуть, что эффективная политика стратегического сдерживания, как политика противодействия силовому давлению, начинается с этапа готовности правящей элиты к адекватному анализу, прогнозу и защите своих национальных интересов. Иначе говоря, правящая часть российской элиты должна адекватно оценить состояние ВПО и необходимость смены политики и стратегии по отражению внешних угроз.

Так, у правящих элит КНДР, Кубы, Ирана и ряда других стран такая готовность есть. В том числе и готовность идти на риск военных действий, хотя соответствующих средств (ЯО и других современных ВВСТ) может и не быть, как и способов их использования.

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным военным потенциалом, как в свое время СССР, правящая элита которых не нуждается в стратегическом сдерживании потому, что изначально не готова защищать военной силой свои интересы. Поэтому любые рассуждения и планы нужны только тем, кто готов рисковать многим, в т.ч. своей жизнью, для защиты национальных интересов и ценностей.

Надо также понимать, что степень готовности к пониманию сути происходящих событий в МО и ВПО, а также готовность к риску у разных элит разная. Особенно у той части правящей российской элиты, интересы которой (активы, бизнес, семьи) сосредоточены на Западе. За последние 30 лет там образовался целый социальный слой граждан России – бывших и настоящих, – которые ориентированы на иную систему ценностей и иные интересы. Надо сказать, что в развитии нашего общества в последние десятилетия было совершено много ошибок, но основные ошибки последних 20–30 лет – именно субъективные ошибки правящей элиты СССР и России!

Россия в 2020 году стоит перед теоретическим и практическим выбором стратегии – сценария (и конкретного варианта) развития до 2024 года, который может сменить реализуемый сегодня инерционно-стагнационный сценарий, фактически сформулированный и утвержденный в 2017 году. (В.В. Путин в Послании ФС РФ и Указе 7 мая фактически предложил альтернативу, которую должно сделать правительство РФ до 1 октября 2018 года):

– инерционно-стагнационный («Сценарий № 1»);

– инновационный («Сценарий № 2»);

– мобилизационный («Сценарий № 3»).

В последующие годы не удалось реализовать новые сценарии опережающего развития и сменить стратегию в отношении развития ВПО. Мы по-прежнему «сохраняем статус-кво в политике, стратегии и социально-экономическом развитии, игнорируя тот факт, что внешние условия давно уже изменились и наша «прагматическая стратегия» не соответствует реалиям. По сути дела, мы законсервировали «Сценарий № 1» своего развития в качестве стратегии со всеми вытекающими из этого сценария последствиями в социально-экономической и международной областях. Как показано на рисунке внизу, у России есть возможность выбора, как минимум, двух других стратегий развития и политики в отношении ВПО – «Сценария № 2», который не решает в итоге проблемы, но обеспечивает в будущем сохранение суверенитета и национальной идентичности. И «Сценария № 3», который сопоставим с очередным «рывком» в научно-технологической и социально-экономической областях, гарантирующим национальную безопасность.

Важен политический выбор, который должна сделать правящая элита. В этих негативных условиях изменения ВПО Россия должна обеспечить себе, как минимум, возможность эффективного стратегического сдерживания, которая не ограничивается только способностью к ведению оборонительных военных действий, но ориентировано на предотвращение или снижение эффективности силового (в т.ч. военного) внешнего давления на Россию для достижения политических целей, а также предотвращение политических и военных конфликтов.

Иными словами, планирование мероприятий в области стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов (ПСС и ПВК) должно толковаться расширительно не только на все силовые мероприятия, проводимые извне, но и на мероприятия в области социально-экономического развития. Сама по себе гарантия военной безопасности становится в новых условиях развития ВПО недостаточно. Требуется, чтобы она была обеспечена успешным социально-экономическим развитием.

Правящая элиты должна осознать неизбежность и неотложность смены стратегии национального развития в том числе и потому, что прежняя стратегия 2000–2020 годов уже абсолютно бесперспективна, что подтверждает недавнее прошлое в развитии России в ухудшающихся условиях силовой трансформации ВПО. В этой связи уместно вспомнить мысль Г. К. Жукова, который умел адекватно оценивать ВПО не только в прошлом, но и на перспективу: «Нет ничего проще, чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве сил, противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосредственно в данный исторический момент».

Недавнее прошлое, последние 25–35 лет, дают нам много информации для оценок и прогнозов будущего развития страны, которые, как минимум, должны делаться и публично обсуждаться.

Необходимость увеличения «процентов прогнозов и планирования» до 2050 года

«Горизонты планирования», о которых неоднократно говорил В.В. Путин, должны составлять для всех областей, как минимум, период до 2050 года. В настоящее время максимальный период – до 2024 года (который должен быть ещё предложен Правительством РФ).

Реальность такова, что установки В.В. Путина и потребности России могут требовать реализации только одного, а именно, «Мобилизационного», сценария развития России до 2024 года, как сценария «последнего шанса» России.

Правящая элита России может выбрать этот сценарий только на основе консолидации и признания реальности угроз своей системе национальных ценностей и интересов, активное и эффективное противодействие которым должны лечь в основу этого мобилизационного варианта политической, военной, экономической и идеологической, а также нормативной Стратегии национальной безопасности.

Аналог такой стратегии – политика национальной безопасности или «Большая стратегия», которая концептуально и структурно уже существует в России в форме Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 31 декабря 2015 года. В ней есть комплексность используемых мер (а не только военные меры и средства), органическое сочетание планов социально-экономического развития и безопасности, оценки угроз и приоритеты. В ней, однако, нет мобилизационной составляющей: этот нормативный документ носит декларативно-бюрократический нормативный характер, который не нацелен на противодействие и силовое противоборство.

В ней нет, однако, главного – политико-идеологического фундамента, ясных стратегических целей и национальных приоритетов, того «образа будущего», к которому надо стремиться и для достижения которого необходима такая стратегия. Институционально, существующая стратегия – рядовой нормативный документ, формально претендующий на документ стратегического планирования, но в действительности таковым не являющимся.

Кроме того, хотя и существует в начале документа анализ и оценка состояния МО и ВПО, где адекватно оцениваются внешние угрозы и опасности, эти оценки не вполне отражают обострения ситуации и реальности опасности, т. е. не отражают главных опасностей национальной системе ценностей и приоритетов России в настоящее время. Но именно это должно лежать в основе любой «Большой стратегии». Странным образом это положение находит свое ясное отражение в идеях тех политиков, которые в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других государствах (особенно в Польше и прибалтийских республиках) формируют свои политики национальной безопасности и свои «большие стратегии».

В связи с созданием максимально мобилизационной и реалистичной Стратегии национальной безопасности возникают наиболее приоритетные вопросы не только о стратегических национальных целях и ценностях, интересах и приоритетах, а также средствах и мерах их обеспечения, но и главный вопрос стратегии – о ресурсах, с помощью которых можно создать такие средства, реализовать намеченные меры и добиться поставленных стратегических целей.

Ответы на эти вопросы, как правило, лежат в плоскости поиска наиболее эффективных ресурсов, которые могут оперативно увеличить возможности того или иного субъекта МО и ВПО. Традиционно к ним относят:

– экономические ресурсы, прежде всего, промышленность и оборонно-промышленный комплекс (ОПК), которые можно достаточно оперативно мобилизовать для целей обороны;

– демографические ресурсы, прежде всего, мобилизационный (особенно обученный) резерв; в СССР, например, огромную роль в оборонной промышленности изначально играли женщины и подростки, которые стали привлекаться в Германии к труду и обороне позже 1943 года);

– собственно ВВСТ и личные состав вооруженных сил и вспомогательных сил государства (недооцененный в Германии). Известно, например, что информации о новых танках Т-34, самолетах Як-1 и артиллерийских;

– политико-идеологический ресурс, который был недооценен Германией, рассчитывавшей на «крах коммунистического режима»:

– организационный (институциональный) ресурс, который (вспомним Манштейна) был недооценен в Германии;

– других видах ресурсов, которые относят традиционно к показателям военной мощи страны.

Между тем главным ресурсом, который в настоящее время играет решающую роль в экономике, политике и военной области, стал объем – количество и качество – национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов. Именно поэтому национальная стратегия безопасности и развития России должна ориентироваться на максимально высокие темпы наращивания этого потенциала. Как количественно, так и качественно. Пока что наша стратегия это только декларирует. На практике количественные показатели (численность населения РФ)даже не смотря на заметную миграцию, катастрофически падают – ожидается «минус» до 180 тысяч в 2020 году.

Качественные показатели также заметно отстают даже от среднемировых темпов роста. Главный критерий сценария развития России в Стратегии до 2025 года – ускоренное повышение качества национального человеческого капитала, измеряемое индексом (ИРЧП), потому, что ни экономически, ни демографически Россия догнать новые центры силы будет не в состоянии.

Основные слагаемые ЧК России существенно отстают показателей от стран- лидеров все последние десятилетия. В качестве примера за точку отсчёта взят 2006 год, после которого ситуация практически не изменилась: период 2006–2018 годов был периодом стагнации в количественных и качественных показателях развития НЧК, что означает практически – увеличение отставания России от стран-лидеров.

Если же учесть катастрофическое падение количественных и качественных показателей ЧК до 2006 года, то отставание за весь период 1991–2020 годов станет носить стратегический характер. Россия не просто отставала от других стран, она превратилась в аутсайдера мирового развития, что, естественно, негативно, даже катастрофично, отразилось на её возможностях обеспечить национальную безопасность, что хорошо видно даже на традиционных критериях.

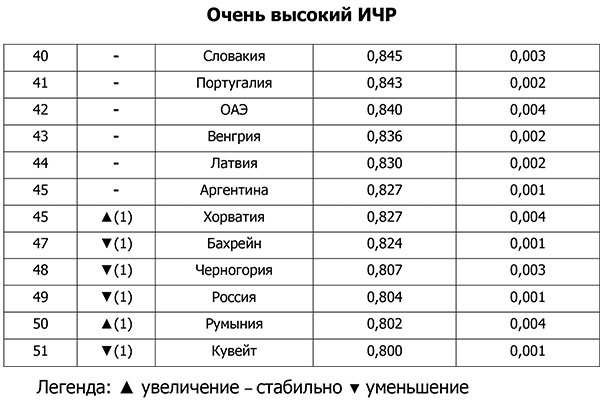

За неполные 15 лет, как видно из приведённых данных, нация откатилась в мировом рейтинге ИРЧП с 34 на 73 место, где и «закрепилась» до сего дня. В 2017 году она занимала 49 место, так и не вернувшись к советскому уровню.

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых центров силы и их демографических потенциалов, которые не могут по объективным причинам даже в долгосрочной перспективе быть превзойденными Россией, у неё остаётся единственный шанс выйти на опережающие темпы мирового развития – только с помощью резкого увеличения качества НЧК и его институтов. Других эффективных способов при существующих моделях и алгоритмах просто нет. Даже теоретически. Как нет и возможности развития институтов НЧК, которые формируют систему невоенных средств обеспечения стратегического сдерживания.

Последнее обстоятельство имеет исключительно важное значение: отставание в развитии НЧК и его институтов означает неизбежное отставание в развитии институтов обеспечения силовой (не военной) безопасности, которые стали ведущими средствами силовой политики – университетов, СМИ, особенно сетевых, общественных организаций, творческих союзов – и других институциональных особенностей, прежде всего, новых идей и концепций, брендов и пр. Это отставание неизбежно превращается в культурно-историческое отставание и зависимость от наиболее передовых стран, которые способны продвигать «вовне» свои системы ценностей, номы, принципы и другие институциональные особенности.

Косвенно об этом свидетельствуют критерии развития человеческого капитала, разработанные в ООН, с начала 90-х годов прошлого века, которые могут отражаться, например, в индексах развития человеческого капитала (ИРЧК) или в индексах человеческого развития (ИЧР), которые постоянно мониторятся и уточняются, т. е. превратились в динамичны институциональные критерии развития нации. Так, место того или иного государства в последние десятилетия говорит о многом, но, прежде всего, о его реальном качестве ИЧР. Как видно, для России это место (49-е) определяется в самом конце списка государств с очень высоким ИЧР.

В последние 20 лет ситуация в мире, на рынке энергоресурсов и внутри страны была в целом достаточно стабильна, что, однако, не привело к росту ИЧР в нашей стране. Более того, был ясно обозначен «откат». Этот откат России в 2008–2018 годы показал, что главная проблема – эффективность государственного и общественного управления, которая должна измеряться не субъективным отношением и оценками «начальников», а конкретными результатами, прежде всего в области развития качества НЧК и его институтов.

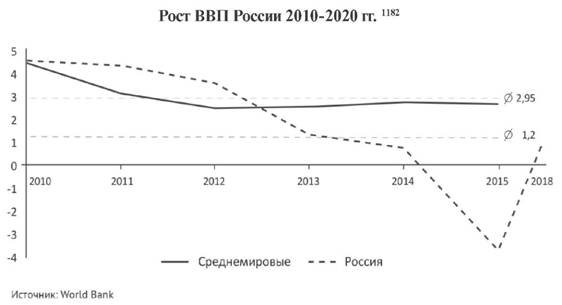

Другими словами, главная проблема – институциональная слабость России, которая не позволяет её развивать ЧК и повышать эффективность государственного и общественного управления. Этот «набор» основных недостатков государственного управления привёл к провалу социально-экономической политики последних лет, который в России назвали «стабилизацией» и «выходом из кризиса», но результаты которого в сравнении даже со среднемировыми темпами развития экономики хорошо видны на графике ниже.

Из графика хорошо видно, что в период 2010–2020 годов рост ВВП России не превышал 1% даже в периоды выхода из кризиса. Короткий промежуток роста экономики 2001–2007 годы и несколько лет после кризиса 2008–2009 годов свидетельствуют только о нестабильности в развитии, хотя именно до 2008 года внешние условия развития были наиболее благоприятны. России так и не удалось создать модели устойчивого развития даже в благоприятных условиях. После обострения МО в 2008 году и резкого ухудшения МО и ВПО после 2014 года Россия оказалась перед проблемой опережающего развития в условиях нарастающего военно-силового противоборства. К такой политике ни институционально (политико-идеологически и организационно), ни морально-психологически её правящая элита оказалась не готова. Ей пришлось срочно, наспех, пересматривать основные планы и формировать Гособоронзаказ на 2010–2020 годы и далее, пытаться освобождаться от внешней импортной зависимости, восстанавливать ОПК, выделяя для этого необходимые ресурсы.

Тем не менее к 2020 году ещё нельзя говорить, что у России была создана стратегия, совмещающая требования опережающего развития и укрепления национальной безопасности. Пандемия 2020 года в ещё большей степени осложнила эту задачу, а дестабилизация Белоруссии и блокирование «Северного потока-2», как и другие санкции превратили задачу создания такой эффективной стратегии в задачу создания «стратегии национального выживания».

Их сопоставления приведенных данных неизбежно следует вывод о том, что «Мобилизационный сценарий» предполагает:

1. Создание политико-идеологической институциональной основы для формирования стратегии безопасности и опережающего развития всей нации, которая базируется на опережающем развитии НЧК.

2. Создание институтов безопасности и развития, т. е. обязательной для исполнения нормативно-правовой основы СНБ и эффективных механизмов управления государством и нацией.

3. Создание системы социальной справедливости.

_________________________________________

[1] Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с., с. 32.

[2] Путин В.В. Указ президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.

[3] Бэзил Лиддл Гарт даже писал, что «самая усиленная подготовка в мирное время носит больше теоретический, чем практический характер» (Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018, с. 23.

[4] Манштейн, Эрик фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 173. pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_ RGSD 290.pdf, p. 20.