Трудно какое-то одно событие вычленить из череды того, что происходило и продолжает происходить. Наверное, такой кумулятивный эффект имело осознание Западом того, что Россия – всё-таки это самостоятельная держава. И что у России всегда будут на первом месте свои национальные интересы…[1]

С. Лавров

Уже говорилось выше о том, что трудно определить доминирующие во внешней политике интересы, а тем более субъективное их понимание теми или иными представителями правящей элиты. Во многом это объясняется не только противоречиями внутри собственно правящей элиты и различиями в интересах разных социальных и корпоративных групп, а также личными интересами тех или иных представителей правящей элиты,– что неизбежно, но и различиями в представлениях о стратегии реализации этих интересов, прежде всего, целеполагании, выборе средств и методов достижения этих целей.

Иными словами, различные подходы заложены в самом процессе подготовки и принятия решений, оценке, прогнозе и выборе методов достижения поставленных целей.

«Конвент» Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) в МГИМО в октябре 2021 года:

Основные докладчики:

– Анатолий Васильевич Торкунов – ректор МГИМО, академик РАН;

– Анатолий Борисович Чубайс – специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (автор прозападной политики России);

– Андрей Юрьевич Мельвиль – декан факультета социальных наук Высшей школы экономики (бывший представитель фонда Сороса).

Наконец, различные представители правящей элиты находятся под разным внешним влиянием от других субъектов и многочисленных акторов, влияющих формирования МО. Иными словами, внешняя политика формируется и реализуется во многом в тумане многочисленных субъективных факторов и действий представителей правящей элиты. Очень точно такое состояние описано Л.З. Слонимским применительно к внешней политике князя Горчакова и в целом России второй половины XIX века: «Для правильной оценки деятельности Горчакова необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, его политический характер выработался и установился окончательно в царствование императора Николая I, когда для России считалось обязательным заботиться о судьбе европейских династий, хлопотать о равновесии и согласии в Европе, хотя бы в ущерб реальным интересам и потребностям собственной страны (подч. – А.П).

Во-вторых, русская внешняя политика не всегда направляется исключительно министром иностранных дел (как известно, на него оказывали влияние не только император и Бисмарк, но и Шувалов и многие другие – А.П.) … этот недостаток единства выразился особенно резко в составлении Сан-Стефанского договора и в способе его защиты на конгрессе. Горчаков был искренний приверженец мира и, тем не менее, должен был против воли довести дело до войны.

Эта война, как высказано было откровенно в «Journal de St.-Pétersbourg» после его смерти, «была полным ниспровержением всей политической системы кн. Горчакова, казавшейся ему обязательною для России ещё на многие годы. Когда война стала неизбежною, канцлер заявил, что он может гарантировать Россию от враждебной коалиции только при двух условиях – а именно, если война будет непродолжительна и если цель похода будет умеренная, без перехода за Балканы. Эти взгляды были приняты императорским правительством. Таким образом мы предпринимали полувойну, и она могла привести только к полумиру».

Между тем война оказалась настоящей и очень тяжелой, а сравнительная бесплодность её была отчасти результатом полуполитики князя Горчакова. В колебаниях и полумерах его отражалась борьба двух направлений – традиционного, честолюбиво-международного, и практического, основанного на понимании внутренних интересов государства. Эта неясность исходной точки зрения и отсутствие точной практической программы обнаруживались прежде всего в том, что события никогда не предвиделись заранее и всегда заставали нас врасплох. Трезвые, жизненные приемы Бисмарка не оказывали заметного влияния на дипломатию Горчакова. Последний придерживался ещё многих устаревших традиций и оставался дипломатом старой школы, для которого искусно написанная нота есть сама по себе цель. Бледная фигура могла казаться яркою только благодаря отсутствию у него соперников в России и при спокойном ходе политических дел»[2].

Огромное значение в политике безопасности имеет наличие и эффективное использование тех или иных средств внешнеполитического влияния. Не секрет, что с давних пор в такой политике часто используются самые разные средства внешнего влияния на правящую элиту государств. В настоящее время, как известно, существует три таких основных способов[3]:

– «мягкая сила» – убеждение, агитация, подкуп и другие способы внешнего влияния, не связанные с использованием силы;

– «силового принуждения» – экономические, политико-административные, информационные и иные средства силового (не военного) принуждения оппонента;

– военная сила, применяемая в нескольких формах:

– во-первых, в качестве открытой («эксплицитной») угрозы (шантажа);

– во-вторых, в качестве завуалированной угрозы («имплицитной»), когда оппоненту дают понять, что применение военной силы возможно в силу её наличия, присутствия, применения маневров, разведывательных полетов и пр.

– наконец, в-третьих, прямого использования военной силы, спектр которого широк – от применения ССО до глобального ядерного удара и постоянно расширяется.

Кроме того, существуют, как правило, различия у разных представителей правящего класса в использовании национальных ресурсов, т. е. масштабов вовлечения национальных ресурсов в достижение внешнеполитических целей.

Таким образом, в среде представителей правящей элиты объективно формируется очень широкий спектр представлений как о политических целях, так и средства и способах их достижений и о масштабах используемых ресурсов.

Не секрет, что в ходе «перестройки» произошел процесс радикальной переоценки не только национальных интересов, но и вытекающих из этого целей внешней политики, способах их достижения и используемых национальных ресурсов. Так, всячески был продвинут тезис о издержках ВПК, в соответствии с которым экономические трудности в ССССР объясняли военными расходами и военной деятельностью. Примечательно, что после радикального сокращения ОПК России и ВС (до 20% от уровня 1990 года к 1999 году) роста экономики и социального благополучия в России и других государствах СНГ не произошло. Никто, однако, публично никогда не признал ошибочность этого утверждения. Более того, до настоящего времени оно сохраняется в правящей элите страны.

В последнее десятилетие в правящей элите страны ускорился процесс признания национальных интересов в качестве доминирующих интересов, что видно по многим примерам – от оценок в различных редакциях Стратегии национальной безопасности России и новой редакции Конституции страны, до публичных выступлений и активности экспертов, которые стали охотно использовать этот термин (даже те, кто всячески выступал против его применения в прошлом).

То же самое неизбежно происходит и с целеполаганием, когда оно зависит не от качества оценки интересов, а от степени подготовленности правящей элиты, которая может не только не понимать национальных интересов, но и просто игнорировать их, нанося колоссальный ущерб нации и государству. Именно так произошло, например, в период правления М. Горбачева и Б. Ельцина, который сопровождался абсолютным доминированием в обществе конформистской правящей элитой, игнорирующей национальные интересы, а до этого с управленческим аппаратом КПСС и Советского государства, который к началу 80-х годов окончательно выродился, превратившись в некую номенклатурную без инициативную массу. Вот как её описывает бывший сотрудник Орготдела Борис Сидоров, с которым я полностью согласен, имея возможность наблюдать эти процессы изнутри: «Пословица “рыба тухнет с головы” очень верно отражает складывающуюся ситуацию – “протухлость” верхов плавно опускалась вниз, в низовые эшелоны партийного и государственного аппарата. Вспоминаются странности в практике повседневной работы Орготдела ЦК в предперестроечные годы. На местах все уже начинало активно подгнивать, набирали обороты негативные процессы в экономике, внутрипартийной жизни, даже в самом отборе нового пополнения в КПСС, все больше проблем появлялось в кадровой политике. А в Орготделе, как и во всем аппарате ЦК было все спокойно.

Утром работники аппарата выстраивались в длинную очередь у газетного киоска, приобретали чуть не по десятку газет (стоили они тогда 2–3 копейки за экземпляр). Практически до обеда на рабочем месте без спешки и даже не таясь от начальства эти газеты просматривались. Подобная практика поощрялась – считалось, что таким образом работники аппарата глубоко вникают в жизнь страны. И получался заколдованный круг: газеты писали, в основном, об успехах и достижениях во всех отраслях народного хозяйства, культурной жизни, решении социально-бытовых вопросов населения. Это было как бы фоном, общей картиной нормальной жизни страны, добивающейся прекрасных результатов во всем, ну и, естественно, имеющей при этом отдельные недостатки, которые остро бичевались в фельетонах и критических статьях.

В таком контексте серьезные негативные явления, которые вскрывал во время командировки тот или иной работник ЦК, руководством воспринимались как частности, вполне допустимые в большом деле, не влияющие на ход событий и не вызывающие озабоченности.

Было одно довольно комичное действо, которое происходило в Орготделе каждую субботу в начале 80-х. Считалось хорошим тоном для ответственного работника Отдела, есть у него какие-то дела или нет, обязательно выйти на работу в субботу. Это как бы свидетельствовало о том, что Отдел напряженно и слаженно трудится и в выходные дни (можно добавить, что также традиционно по субботам многие выпивали свою «дозу» в коллективе, что означало «близость и корпоративность», но нередко заканчивалось неприятностями, когда «доза» превышала возможности «коллектива»).

«Где-то около 11 часов дня из своего кабинета выходил курирующий Орготдел Секретарь ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов и отправлялся в обход помещений Отдела. Он заходил выборочно в тот или иной кабинет (главным образом к заместителям заведующего Отделом или завсекторами), здоровался, интересовался, как идут дела в регионе, жал руку и шел дальше. Обход заканчивался к 12 часам. После этого все сворачивали свои газеты и отправлялись по домам. Ивану Васильевичу даже в голову не приходило, что его просто, грубо говоря, дурят (на самом деле он это всё хорошо понимал, но делал вид, что всё так и должно было быть, соблюдая правила игры).

Руководство было твердо убеждено, что все в стране идет как надо, мы движемся в правильном направлении, весь советский народ живет счастливо и единодушно поддерживает мудрую политику ЦК КПСС и лично дорогого Леонида Ильича Брежнева. Говорить иное, сообщать, что имеются и другие мнения по поводу этой “мудрой” политики, – считалось политической незрелостью, близорукостью, просто демагогией.

Для большинства партийных руководителей 70–80-х годов стало характерным мерить достижения в работе очередными пленумами, конференциями, совещаниями, активами, принятыми постановлениями. Что при этом менялось в реальной жизни страны – предпочитали не говорить. Своей кульминации такой подход к делу достиг при Горбачеве. Например, вот как в книге М.С. Горбачева “Жизнь и реформа”, вышедшей в 1995 году, описывается “кипучая” деятельность КПСС под его руководством в 1988–1990 годах, когда страна и партия просто расползались по швам и все летело в тартарары: “На июльском Пленуме 1988 года обсуждались вопросы реализации решений XIX партконференции. Сентябрьский Пленум был посвящен совершенствованию структуры партийного аппарата. В январе 1989 года Центральный Комитет утвердил политическую платформу КПСС на выборах. В марте выступил с новой аграрной политикой, главной целью которой стало возвращение крестьянину положения хозяина на земле. Значительным событием стал сентябрьский Пленум того же года, принявший платформу “О национальной политике партии в современных условиях”. А на Пленуме, состоявшемся 5–7 февраля 1990 года, была одобрена платформа ЦК КПСС к XXVIII съезду партии “К гуманному демократическому социализму”.

Характерно то, что Горбачев в своих мемуарах даже не раскрывает, что же было сделано конкретно по каждому из этих направлений, насколько далеко удалось продвинуться в работе. Получается, что само мероприятие и явилось результатом всей работы, а практические итоги руководство ЦК не интересовали. Поэтому и аппарат ЦК КПСС вместо организации дела на местах, контроля за исполнением принятых решений по полдня читал газеты, сидя в кабинетах на Старой площади.

Как-то получилось, что партийные деятели разного калибра за многие годы привыкали выдавать желаемое за действительное, а в партийном аппарате засело немало людей заскорузлых, с большим самомнением и манерой поучать. Суммируя, можно сказать, что кризис советской государственной системы управления заключался в том, что ей где-то в конце 60-х и начале 70-х годов вдруг стали не нужны мозги и инициатива. Люди, обладающие этими достоинствами, в систему шли все неохотнее, из системы как-то сами собой выпадали, а иногда и просто разными способами из нее выдавливались. Наступала эра карьеристов и приспособленцев, людей угодливых и беспринципных.

Уже к началу 80-х годов забавно и одновременно грустно было наблюдать, как иногда менялся внешний вид человека, назначенного с должности инструктора на должность заведующего сектором ЦК[4]».

Это наблюдение – очень точно и относится не только к аппарату ЦК КПСС, но и всему аппарату управления – включая исполнительную и законодательную, а также комсомол, профсоюзы, местные органы власти, которые копировали нормы аппарата ЦК КПСС. Это важно не только увидеть и признать, но и перенести на нынешнюю почву потому, что к прежним недостаткам добавились новые – корысть, откровенная коррупция и готовность идти на все тяжкие ради выгоды. Это наблюдение важно признать потому, что в современной России эта часть правящей элиты не только сохранилась, но и остается наиболее влиятельной для принятия решений.

Вспоминаю в этой связи как один из заместителей министров «демократического» российского правительства (который сделал в будущем блестящую карьеру, достигнув самых больших высот, продержавшись во власти 20 лет, – что свидетельствует об эффективности его поведения) рассказывал, что ему удалось за год «не подписать ни одного серьезного документа». Примечательно, что в моей юности в аппарате ЦК ВЛКСМ точно такой же заведующий сектором мне хвалился, что он не только ничего не подписал, но даже «визы не поставил за год». Типичный бюрократ, он за свою жизнь умудрился «поруководить» таким образом наукой, культурой, пропагандой, а в самом конце карьеры – возглавил организацию инвалидов, что было пиком его достижений.

Иными словами, после ХХ съезда КПСС советская и российская правящие элиты воспитывались на:

– признании в качестве абсолютной ценности лояльности;

– фактическом отказе от идеологии;

– растущем «потенциале предательства»[5].

Эти решения современной политической элиты России во многом продолжают игнорировать важнейшие интересы – национальные и социальные -общества и государства, создавая самые сильные препятствия его развитию и обеспечению безопасности. Великий русский философ И. Ильин писал: «Без общего интереса, без всеобщей (т. е. всем общей) цели, без солидарности – государство не может существовать. Политическая цель – это та цель, про которую каждый гражданин может сказать» «Это моя цель»; и будет при этом прав…»[6]. Но эти принципы должны стать основой системы ценностей в обществе, чтобы национальные и государственные интересы превалировали над социальными, групповыми и личными.

Поэтому важнейшая проблема современной России – смена коррумпированной и антинациональной части правящей элиты, ориентированной на глобальные системы ценностей и интересы. Пока этого не будет национальные интересы останутся в числе декларируемы, но не доминирующих интересов страны. Современная правящая российская элита второго десятилетия ХХI века ориентирована на две ценности – материальное благополучие любой ценой (меркантилизм) и способность удержаться в правящей элите (конформизм) – также любой ценой. Ситуация удивительно повторяет самые неудачные для страны исторические периоды, например, начало ХIХ века, или конца периода правления Екатерины Великой, когда эти качества были открыто доминирующими в обществе. Не меньше «заслуг» имеется и у современного «Российского общества» в лице существующих институтов, весьма активно воспитывавшего у своих членов ненужность проявления какой-либо инициативы, обязательность проявления показной исполнительности, важность принципов «круговой поруки».

«Лучшее – враг хорошего», «Старое – лучше нового», «Не лезь поперек батьки в пекло», «Без сопливых обойдемся», «Не твоего ума дело», «Сиди и не рыпайся…», – гласят весьма популярные в России пословицы и поговорки, имеющие хождение и по сей день. Лучше всего картину рисуют отечественные литераторы. Классика, она и есть классика, – вечная и удивительно точная для всех времен. Например, созданная А.С. Грибоедовым пьеса «Горе от ума» просто пестрит показательными примерами того, как нужно правильно жить в российском обществе, в котором, как подметил устами Чацкого Грибоедов, «Молчалины блаженствуют на свете». «Молчалины», старающиеся угодить «всем людям без изъятия», молчаливые и покорные со своими начальниками, умеющие подладиться под другого, приноровиться к обстоятельствам и стремящиеся не более чем к удовлетворению личных материальных потребностей и веселой жизни. «Молчалины», берущие пример с людей, которые, благодаря своему уменью приспосабливаться, долго держатся на своих местах: «Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?.. При трех министрах был начальник отделенья». Наконец, «Молчалины», считающие, что все должны стремиться к той же цели: «Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить? И награжденья брать, и весело пожить?».

Впрочем, под стать «Молчалиным» и другие персонажи произведения. Например, «Фамусовы», служащие не делу, а лицам, и поклоняющиеся людям типа Максима Петровича, который, выслуживаясь, «сгибался вперегиб», «отважно жертвовал затылком», зато был обласкан при дворе, «пред всеми знал почет».

Или «Скалозубы», ориентирующиеся исключительно на карьеру, причем без шума и без пыли: «Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы». Персонажи, которые даже с возмутителем спокойствия Чацким борются посредством известной фамусовской фразы: «Не слушаю, под суд! Просил я помолчать, не велика услуга».

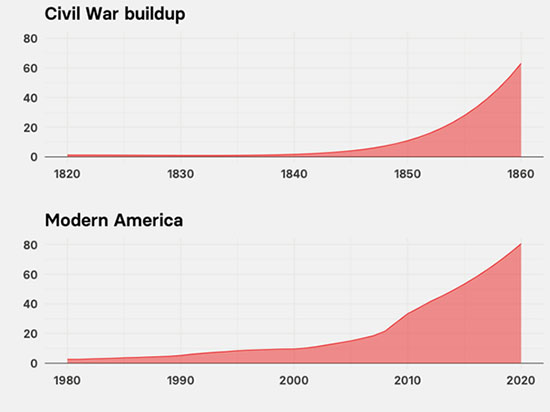

Показатели политической напряженности, разработанные в последние годы в США, демонстрируют, что правящие элиты современных государств далеко не всегда могут контролировать состояние внутриполитической стабильности. Даже во внешне очень благополучных США 2020 год отметился серьезными социальными волнениями, охватившими все крупные города страны. То же самое можно сказать и о большинстве стран Европы. Как видно на графиках, расположенных ниже, в США в 2010–2020 годы нарастала внутриполитическая напряженность аналогичная периоду, который предшествовал Гражданской войне в XIX веке.

Индикатор политической напряженности в США стремительно растет, как и накануне гражданской войны[7].

Поэтому исключительно важное значение приобретают волевые и интеллектуальные способности власти противодействовать нарастающей энтропии и хаосу, а, тем более, прямому внешнему вмешательству с целью внутриполитической дестабилизации страны, те средства и методы, которые созданы до наступления периода дестабилизации. Так, например, в России фактически крайне редко применяется закон, в соответствии с которым (Статья № 275 УК) к ответственности привлекается гражданин за деятельность, направленную против интересов государства. Он сформулирован таким образом: «Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»[8].

Важное направление в противодействии враждебному внешнему влиянию на правящую элиту России оказывает законодательство и практика реализации законов, которая ещё медленно совершенствуется. В декабре 2020 года Госдума приняла в окончательном чтении закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах. Ими могут быть теперь объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица. И в том числе – иностранные журналисты, занимающиеся политикой. Другими словами, в поле законодательных ограничений попали активные средства внешнеполитического влияния, которые, как минимум, 30 лет действовали в нашей стране по своему усмотрению.

В число агентов могут войти те, кто занимается политической деятельностью именно на зарубежные средства. Документ обязывает их самостоятельно регистрироваться в этом качестве в Минюсте и указывать статус иностранного агента в своих обращениях в госорганы, а также в материалах СМИ, касающихся деятельности лиц или организаций, выполняющих функцию иностранного агента. При этом маркировка сообщений и материалов об иностранном агенте отнесена «исключительно к обязанностям СМИ и никак не затрагивает блогеров и иных пользователей социальных сетей»[9], уточнил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Оговорка о «политической деятельностью именно на зарубежные средства» практически обесценивает эту поправку потому, что антироссийская деятельность, направленная на подрыв национальной идентичности и суверенитета, не попадает в эту категорию. Более того, депутаты в ходе рассмотрения документа исключили двоякое толкование понятия «политическая деятельность». К ней не будут относить деятельность в области науки, культуры, искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного, животного мира. А также – благотворительную деятельность. «Таким образом, вносимые новеллы не затрагивают абсолютное большинство НКО», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, из законопроекта исключено положение о запрете деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, в составе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. «То есть фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта», – резюмировал Василий Пискарев. Наконец, в части регулирования деятельности НКО введено понятие посредника при получении денежных средств и иного имущества от иностранного источника. Это может быть гражданин РФ или российское юрлицо.

Новый закон в доработанном виде не ущемляет права человека, заявил ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Если какие-то организации или физические лица работают на иностранные деньги, российские граждане должны об этом знать, подчеркнул он. «На мой взгляд, этот баланс найден», – отметил глава СПЧ. Иными словами, если иностранные агенты работают против интересов России, заявляя об этом открыто, то такая деятельность не преследуется по закону. И вообще из неё «выпадает» практически любая «не политическая» деятельность, хотя в настоящее время не секрет, что любая деятельность НКО становится в конечном счете политической.

_____________________________________

[1] Лавров С.В. ИТАР-ТАСС, 10.12.2020.

[2] Слонимский Л.З. Горчаков А.М./ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907 гг.

[3] См. подробнее: Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021, сс. 8–9.

[4] Сидоров Б. Партийный аппарат конца 80-х / Проза.ру / proza.ru /2013/08/31/

[5] Очень точно этот феномен описан: Халдей А. Что делать с ненадежностью политической элиты России? ИА «Регнум», 02.03.2021 / http://regnum.ru/news/polit/3203621.

[6] Ильин И.А. Пути России. М.: Вагриус, 2007, с. 22.

[7] Олдхаус П. Эта страшная статистика предсказывает рост политического насилия в США что бы ни случилось в дни выборов / buzzftdnews.com/article/24Oct.2020.

[8] "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)

[9] Замахина Т. Госдума приняла закон об иногентах-физлицах // Российская газета, 23.12.2020.