Земля состоит из земной коры, мантии и ядра. Земную кору покрывают гидросфера – жидкая оболочка (она не сплошная) и атмосфера – газовая оболочка. Наша планета до сих пор хранит ещё множество тайн. Глубина современных шахт – всего лишь несколько километров. Самая глубокая скважина в мире пробурена в 1994 г. в России на Кольском полуострове, её глубина – 12 262 м.

Основные сведения о строении Земли, химическом составе и свойствах её пород добываются косвенными методами, в частности, при исследовании колебаний земной коры в процессе землетрясений и при анализе химического состава вулканических пород.

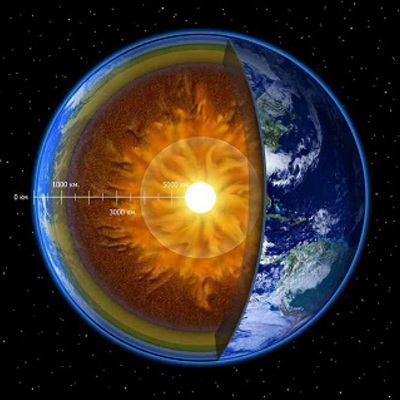

Твёрдая оболочка Земли делится на две основные части: верхнюю – земную кору и нижнюю – мантию. Средняя толщина земной коры – несколько десятков километров. На материках она равна 30–40 км, под Памиром и Андами – 70–80 км, а под океанами – не более 10 км. Поверхностный слой земной коры на континентах сформировался в основном из осадочных пород. В нем сохранились останки вымерших животных, когда-то населявших Землю, и фрагменты погибших растений.

Самая глубинная часть Земли – ядро. Его радиус – около 3,5 тыс. км. Оно состоит из внешней оболочки в жидком состоянии и внутреннего твёрдого субъядра. Температура в центре ядра – примерно 5000 ºС, плотность вещества ядра – 12,5 т/м3. По химическому составу субъядро похоже на железный метеорит, содержащий около 80 % железа и 20 % никеля. Внешняя оболочка ядра содержит 52 % железа и 48 % смеси железа с серой.

Согласно одной из гипотез, в результате циркуляции потоков расплавленных металлов во внешней оболочке ядра возникло магнитное поле Земли.

Между ядром и земной корой находится мантия – самая массивная часть Земли, составляющая около 83 % её объёма. Температура мантии 2000–2500 ºС. Вещество мантии содержит различные силикаты – соединения, включающие кремний. Происходящие в ней процессы обусловливают тектоническое движение, образование магмы и вулканическую активность.

Верхняя часть мантии вместе с земной корой образует литосферу – внешнюю сферу твёрдой части Земли. В соответствии с гипотезой новой глобальной тектоники – науки о развитии структуры земной коры – литосфера состоит из крупных плит, которые могут медленно смещаться в горизонтальном направлении по астеносфере – подстилающем литосферу слое пониженной твёрдости и вязкости в верхней мантии Земли. Литосферные плиты – это крупные (до нескольких тысяч километров в поперечнике) блоки земной коры, включающие не только континентальную, но и сопряжённую с ней океаническую кору. На границы их находятся сейсмические, тектонически активные зоны разломов. Из-за смещений литосферных континентальных плит высота, например, Эвереста увеличивается на 2,5–5 см ежегодно.

Как уже отмечалось, температура ядра и мантии очень высокая – тысячи градусов. Казалось бы, все вещества при такой температуре должны находиться в расплавленном и даже газообразном состоянии. Однако субъядро и мантия – твёрдые образования: вещество в них находиться под огромным давлением, при котором температура плавления гораздо выше, чем при нормальном давлении.

Как только давление ослабевает, твёрдые породы расплавляются. Образуется жидкая раскалённая масса – магма. При перемещении вещества в земной коре возникают глубокие трещины с пониженным давлением, где образуется очаг с магмой. Сжатая со всех сторон магма растекается по трещинам, застывая в них в виде жил, а в некоторых местах она прорывается наружу. Так возникает вулканическое извержение. Вулкан – это своеобразная природная домна, в которой плавится и выбрасывается на поверхность много ценных химических соединений и металлов: железо, свинец, олово, алюминий и др. Возможно, придёт время, и человек будет использовать такие богатства. В результате вулканической деятельности меняется форма рельефа, возникают горы, острова и озёра. Так образовалось, например, в 1911 г. Сарезское озеро в самом центре Памира.

Глядя на необыкновенной красоты действующий вулкан Фудзияма (Япония), можно сказать, что он обладает некой неземной притягательной силой.

Земная кора – сокровищница разнообразных полезных ископаемых: каменного угля и нефти, газа, руд чёрных и цветных металлов, минералов и т.д. Месторождения каменного угля сформировались более 200 млн лет назад, когда на Земле были благоприятные условия для развития растительности. Этот период в геологической истории нашей планеты называется каменноугольным. Во влажном и жарком климате необычно быстро разрастались вечнозелёные растения, из которых образовались торфяники, превратившиеся потом под действием давления и высокой температуры земных недр в пласты каменного угля. В этот период сформировались каменноугольные бассейны Караганды, Донбасса и др.

Предполагается, что нефть так же имеет органическое происхождение: она образовалась из погибших низших растений и животных организмов – водорослей, амёб, червей и личинок. Огромны запасы в недрах Земли горючих углеводородных газов, широко используемых как топливо и природное сырье для производства многочисленных синтетических материалов. Богата наша Земля и ископаемыми минеральными удобрениями – «камнями плодородия». Главные среди них – минералы, содержащие калий и фосфор – питательные вещества для растений. При внесении их в почву повышаются урожаи зерновых, овощей, хлопка и других культур.

Совокупность всех водных массивов земного шара – океанов, морей, рек, озёр, водохранилищ, болот, подземных вод, ледников и снежных покровов – образуют гидросферу Земли. Часто под гидросферой подразумевают только океаны и моря. Действительно больше всего воды содержится в мировом океане, около 2 % её – в ледниках. Много воды и под землей. Для своих нужд человек использует главным образом воду рек и пресных озёр, которой на Земле относительно мало – примерно 0,001 % всех водных ресурсов. Поэтому проблема их сохранения – одна из важнейших.

Мировой океан – основная часть гидросферы. В течение года с поверхности Земли и океанов испаряется около 355 тыс. км3 воды. Большая часть её – около 90 % – затем выпадает в виде осадков на поверхность океанов и морей, а остальная влага осаждается на суше и потом реками выносится в океан, уходит под землю, консервируется в ледниках. Такой непрерывный круговорот воды оказывает большое влияние на климат и обмен веществ на всей нашей планете. Водяные пары, находясь в воздухе, задерживают в атмосфере тепло Земли. Чем больше испаряется воды, тем мягче климат. Различают континентальный и морской климат. На территории с морским климатом сезонные колебания температуры значительно меньше, чем там, где преобладает континентальный климат. Мировой океан образно называют печкой планеты. В тёплый сезон года большая масса океанической воды согревается медленнее суши и поэтому охлаждают воздух, а зимой наоборот: тёплая вода океана согревает холодный воздух. Причина этого явления – большая теплоёмкость воды. Значительная доля солнечного тепла поглощается морями и океанами.

Ежедневно в любую погоду происходят морские приливы и отливы. Наивысший на земном шаре прилив наблюдается в заливе Фанди в Канаде. Его высота во время шторма достигает 17,3 м. Первое научное объяснение морских приливов дал Ньютон. Он доказал, что приливы обусловливаются силой притяжения Луны. Приливы и отливы происходят не только в водной оболочке Земли, но и в твёрдой, и воздушной. Под действием сил притяжения Луны даже твёрдая оболочка нашей планеты дважды в сутки поднимается и опускается на несколько десятков сантиметров.

Реки земного шара ежегодно сбрасывают в моря около 39 тыс. км3 воды, причём наибольший сток – с Азиатского материка. Второе место занимает Южная Америка – одна Амазонка выносит в океан десятую часть воды всех рек планеты.

Большую роль в повседневной жизни и особенно в сельскохозяйственной деятельности играют атмосферные осадки. Однако распределение их на земном шаре весьма неравномерно: в одних местах – избыток, а в других – недостаток. Поэтому важно научиться управлять распределением осадков. Осуществить это все же удаётся, правда, в небольших масштабах, например, при необходимости над территорией аэропорта или города «прояснить погоду». Однако при этом загрязняется атмосфера и поверхность земли, тратятся большие финансовые ресурсы, и в этой связи такое вмешательство человека в природные процессы нельзя признать обоснованным и целесообразным.

Ледяная оболочка планеты называется криосферой. Основная масса льда – ледники; они делятся на горные и покровные. Горные ледники – это, по существу, ледяные реки. Спускаясь вниз по склонам, они ведут себя как реки: встречая широкое и ровное пространство, разливаются по нему, а в узких ущельях движутся как горный поток. Правда, движение горных ледников очень медленное. Огромные языки ледников спускаются с высочайших вершин Гималаев, Тибета. Многие сибирские реки берут своё начало в ледниках Алтая и Саян.

Царство покровных ледников – арктический и антарктический пояса. Они покрывают всю поверхность арктических островов и Антарктиды, постепенно сползая к океану. В некоторых местах ледниковый покров растекается даже по поверхности моря – так рождаются плавучие ледяные горы – айсберги. Особенно огромны ледниковые отложения в Антарктиде. Здесь поистине царство льдов, их площадь превышает площадь всей Европы. Антарктида таит в себе много загадок. Когда-то этот континент был покрыт вечнозелёной растительностью, о чем свидетельствуют найденные здесь залежи каменного угля.

Знакомясь с ледяным царством на Земле, нельзя забывать и о его подземных владениях. Области вечной мерзлоты на земном шаре занимают четверть суши. На территории нашей страны мерзлота несплошной полосой тянется от побережья Ледовитого океана до Туруханска и Якутска, а отдельные её островки есть и южнее – у Иркутска, Красноярска, Читы, на берегах Амура. Вечная мерзлота оказалась прекрасным холодильником: тысячелетия он работает так исправно, что сохранились останки давным-давно погибших животных с мясом, кожей, шерстью. Когда учёные детально исследовали все то, что законсервировала замёрзшая северная земля, они пришли к выводу, что вечная мерзлота не вечна. Она образовалась около 100 тыс. лет назад, когда произошло великое оледенение. Наступившее потом потепление оттеснило льды на острова Ледовитого океана, но под слоем почвы, оттаивающей каждое лето, на севере нашей страны осталась навеки промёрзшая земля.

Воздушную оболочку Земли образует – атмосфера. Она, как одежда, защищает днем поверхность Земли от обжигающих лучей Солнца, а ночью сохраняет тепло, накопленное за день. Воздух спасает нас и от смертельно опасного космического излучения. Без воздушной оболочки Земля была бы мёртвой. Ведь все живое не может существовать без воздуха.

Многие мыслители древности считали воздух одним из главных элементов мироздания. Так, по мнению древнегреческого философа Анаксимена (VI в. до н.э.), воздух вездесущ и дает начало всем вещам. В XVII в. было доказано, что воздух имеет массу. Теперь мы знаем, что чем ближе воздух к поверхности планеты, тем он плотнее. Масса 1 м3 воздуха у земной поверхности составляет в среднем 1,293 кг. На высоте 10 км она снижается до 400 г., а сорокакилометровой высоте – до 4 г. Основные составляющие атмосферы – азот 78 %, кислород 21 %. Атмосфера, кроме того, содержит в небольших количествах диоксид углерода, аргон, гелий, водород, озон, водяные пары и др.

Самая нижняя часть атмосферы – тропосфера – простирается до 8–10 км в полярных широтах и до 16–18 км в тропических широтах. В тропосфере сосредоточено более 1/5 всей массы воздуха. В ней образуются облака, дождь, снег, град, ветер. Поэтому её справедливо считают «фабрикой» погоды.

Над тропосферой до высоты 50–55 км над земной поверхностью находится стратосфера. Здесь неизменно ясно и часто дуют сильные ветры. В стратосфере существуют сезонные и климатические различия: есть своя зима и своё высотное лето, есть свои умеренные широты и зоны экватора. Между тропосферой и стратосферой происходит постоянный обмен воздушными массами. Поэтому к изменению погоды причастна и стратосфера, иногда называемая «кладовой» погоды.

Следующий слой атмосферы – ионосфера – начинается на высоте от 50 км и ограничивается сверху магнитосферой – областью, где заметно проявляется магнитное поле Земли. Ионосфера состоит преимущественно из заряженных частиц, обладающих способностью отражать короткие радиоволны, что позволяет осуществлять дальнюю радиосвязь. В ионосфере дуют ураганные ветры.

Выше ионосферы, начиная с высоты несколько сот километров над Землей, расположена экзосфера – зона рассеяния атмосферы, из которой быстро движущиеся атомы водорода могут проникать в космическое пространство. Следы атмосферы обнаруживаются и выше – на высоте более 10 тыс. км. До высоты 100–200 км её газовый состав нашей планеты значительно не меняется. Выше – до 200–250 км – преобладает азот, затем – до 500–700 км – атомарный кислород, а ещё выше – гелий. У поверхности «воздушного океана» преобладает самый лёгкий элемент – водород.

Внешняя форма воздушной оболочки Земли не шарообразна, а вытянута с ночной стороны наподобие хвоста кометы. Длина такого своеобразного хвоста – около 100 тыс. км. Предполагается, что он образовался в результате давления солнечных лучей – солнечного ветра.

Деление атмосферы и земного шара на составные части весьма условно. Нельзя провести резкую границу между отдельными частями, хотя каждая из них обладает вполне определённой спецификой. Все они тесно взаимосвязаны друг с другом. Такая связь наиболее сильно проявляется между верхней частью литосферы, гидросферой и нижней частью атмосферы, которые образуют область активной жизни, называемую биосферой. В биосфере живые организмы и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему. Термин «биосфера» впервые ввел в 1875 г. австрийский геолог Э. Зюсс (1831–1914). Учение о биосфере развил российский учёный, академик В.И. Вернадский (1863–1945).

Земля вместе с атмосферой совершает один оборот вокруг Солнца за один год. А Солнце вместе с большими и малыми платами совершает путешествие в загадочном космическом пространстве. Так и человек совершает нескончаемое путешествие в уникальную страну знаний, приближающих человечество к тайнам мироздания.

Библиографические ссылки

Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов, 12-е изд. М.: Директ-Медиа, 2014.

Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Практикум, 6-е изд. М.: Директ-Медиа, 2016.

Карпенков С.Х. Экология. Учебник в 2-х кн. М.: Директ-Медиа, 2017.

Карпенков С.Х. Экология. Практикум. М.: Директ-Медиа, 2014.

Карпенков С.Х. Экология. Учебник для бакалавров. М.: Логос, 2014.

Карпенков С.Х. Технические средства информационных технологий. 3-е изд. М.: Директ-Медиа, 2015.

Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Справочник. М.: Высшая школа, 2004.

Карпенков С.Х. Незабытое прошлое. М.: Директ-Медиа, 2015.

Карпенков С.Х. Воробьёвы кручи. М.: Директ-Медиа, 2015.

Карпенков Степан Харланович