Я убедился, что его подход (подход С. Хантингтона к значению цивилизаций в МО – А.П.) важен не только для понимания современных мировых отношений, но и для рационального воздействия на них[1]

З. Бжезинский

Субъективность и роль личности в истории, в особенности в оценке важнейших факторов, формирующих ВПО, – естественное качество принимаемых решений, которое очень часто встречается в истории. Избежать полностью субъективности невозможно, хотя в последние годы такие попытки многократно и предпринимались. В том числе и при помощи научных методов – математического моделирования, различного рода количественных анализов и пр. Это объясняется тем, что политика, особенно военная политика, имеют дело с неограниченным числом факторов и человеческих воль, непредсказуемой реакцией и эмоциями, свойственными больше искусству, чем науке и рациональному мышлению[2].

Самый яркий пример роли личности в военно-политической истории человечества был во время крупного морского сражения (Копенгагенского сражения, 1801 г.) между флотами Великобритании и Дании, когда роль заместителя командующего британского флота адмирала Нельсона оказалась на одном из этапов решающей, а окончательное значение для уничтожения датского флота имела смерть российского императора Павла I, которого «вовремя» убили с помощью англичан. Другими словами, морская антибританская коалиция распалась во многом благодаря судьбам двух людей, каждый из которых не был непосредственным руководителем сражения...

Другой пример связан с ролью Гитлера в войнах 1939–1945 годов. Так, гитлеровский фельдмаршал Эрик фон Манштейн приводит очень яркую иллюстрацию двух принципиально разных субъективных подходов в Германии к оценке ВПО и СО весной 1944 года:

концепции Гитлера, «диктатора, уверовавшего в силу своей воли, приковать свои армии, и заставить их остановить противника».

концепции «военных руководителей, которые по своему воспитанию и образованию твердо были уверены, что ведение войны есть военное искусство, существенной чертой которого является ясная оценка обстановки и смелость решения, успех которого следует искать только в маневрах.»[3].

В современный период развал СССР и невнятная политика в отношении постсоветского пространства, основанная на субъективных представлениях о национальных интересах России, была описана вполне определенно в выступлении В.В. Путина на очередной встрече Валдайского клуба в октябре 2020 года, когда он следующим образом описал эту крайне болезненную для России тему: «В то же время, и это тоже очевидная вещь, когда дело дошло до распада нашего общего государства, СССР, те люди, которые занимались этим, не подумали, но должны были подумать, к каким геополитическим последствиям это приведёт. Но было очевидно, что у соседей всегда есть не только совпадающие интересы, но есть и разница интересов, и перетягивание каната тоже всегда возможно. Мне думается, что мы тем не менее можем, должны и обязательно найдём все решения для сложных вопросов. Не надо только ничего нагнетать, преувеличивать и делать упор на те вопросы, которые являются спорными, а нужно, наоборот, смотреть на то, что нас может и должно объединять и объединяет. А что? Общие интересы.

Вот смотрите, в области экономической интеграции кто не заинтересован в том, чтобы мы экономически интегрировались? Только наши конкуренты. А все страны постсоветского пространства не могут не понимать, во всяком случае, умные люди не могут не понимать, что объединение усилий при использовании общей инфраструктуры, общего транспорта, энергетической системы, общего языка, который нас не разделяет, а объединяет, и так далее, и так далее, и так далее, – это ярко выраженные конкурентные преимущества, за приобретение которых в некоторых экономических объединениях и структурах борются десятилетиями, а у нас это всё нам дано нашими предками. Надо этим пользоваться, и это выгодно для всех нас. Это абсолютно точно, это просто выгодно.

Смотрите, на Украине 2004 год – одна революция, 2014 год – другая революция, переворот государственный. Результат? Почитайте статистику самих украинских служб статистических: падение производства, как будто у них не одна пандемия там уже прошла. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина: авиастроение, судостроение, ракетостроение – это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками и чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина, – этого почти ничего не существует. Происходит деиндустриализация Украины. Она была, наверное, не одной из, а может быть, даже самой индустриальной республикой. Российская Федерация, конечно, Москва, Петербург, Сибирь, Урал – всё понятно, но одной из самых индустриальных республик. Где это всё теперь и зачем это утрачено?

Это просто глупость тех, кто это сделал, просто глупость, и всё. Я надеюсь, что эти общие интересы всё-таки пробьют дорогу здравому смыслу.

Беларусь Вы сейчас упомянули – да, там мы видели эти турбулентные процессы. Но на что хотел бы обратить внимание? На то, что, как Вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Я уже говорил во вступительном слове: ничего привнесённое извне внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учёта специфики, культуры, истории народа. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. В том числе, может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну сейчас он там чего-нибудь напишет себе на пользу, и всё это не имеет ничего общего с демократией. Но, вы знаете, всё можно ведь оболгать, на всё можно посмотреть скептически. Я уже говорил, ладно, не буду вдаваться в детали. Но то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий, понимаете? Да, жёсткость была, и всё, а может быть, даже неоправданная, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки – во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия, вот я о чём. Поэтому давайте спокойненько с этим разбираться.

То же самое с Киргизией, скажем. Мне кажется, то, что там происходит, – это беда Киргизии и киргизского народа. Как выборы – так переворот. О чём это говорит? Это даже не смешно. Вы знаете, о чём это говорит? Во многих этих странах они первые шаги делают на пути собственной государственности, к оформлению этой государственности, формированию культуры государственного развития.

Я уже много раз говорил своим коллегам: ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать эти ростки государственности, ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества, просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке, со своими предложениями и своими миллионами в один или другой адрес, поддерживать то одну, то другую сторону»[4].

Системный и достаточно полный анализ, а тем более долгосрочный прогноз ВПО, кроме того, далеко не всегда удаётся сделать обосновано в силу противоречивого влияния субъективных представлений правящей элиты о движущих силах и основных факторах формирования МО и ВПО, а именно, когда изначально присутствует «социальный заказ», предусматривающий «правильный» ответ на поставленные вопросы. В их основе лежат как разные интересы, так и приоритеты этих интересов, а также трактовка этих интересов, которая зависит от качества лиц, принимающих решения.

Если во времена правления КПСС этот социальный заказ диктовался доминировавшими идеологическими установками (в разное время по-разному и в разной степени требовавших тех или иных обоснований и действий), то и при отсутствии официальной идеологии и при господстве «прагматизма» (ставшего в действительности идеологией правящей элиты при В. Путине) этот социальный заказ не исчез и не мог исчезнуть: у правящей элиты России есть, естественно, свои групповые и классовые интересы, которые трансформируются в политические цели, требующие, в свою очередь, «научного» обоснования и защиты. Простой пример: победа Д. Трампа на выборах 2016 года многими экспертами (даже, порой, их большинством) в самих США и за рубежом, в том числе и в России, была расценена как некая случайность, даже «досадное недоразумение», а не как долгосрочная тенденция в политике страны. И что ещё хуже – этому заблуждению настойчиво верили не только они сами, но и пытались убедить в нём окружающих, сознательно искажая политическую реальность. На это утверждение работали, например, российские СМИ весь период 2016–2018 годов, выполняя, видимо, социальный заказ тех в правящей российской элите, кто искренне и необоснованно рассчитывал на улучшение отношений с США.

Но был и субъективный политический аспект – в ещё большей степени на эту стратегию работал и работает огромный контингент воспитанников Горбачева-Козырева (Сороса и пр.), осевший в политических и научных уголках российской правящей элиты, который очень старался сохранить своё влияния всеми способами на формирование политического курса страны. Для них было важно показать, что либеральная внешнеполитическая парадигма, которой они следовали в СССР и России, не исчезла с приходом Д. Трампа, а произошло временное, случайное отклонение от стратегического курса на глобализацию и либерально-демократические ценности. В целом можно сказать, что эти ученые подтверждают вывод, сделанные С. Хоффманом относительно теории международных отношений (ТМО), сделанный несколько десятилетий назад: ТМО – всепроникающая американская философия, навязываемая миру, как и тот социальный порядок, который навязывается схемами классификации[5].

В этом смысле предлагаемое пособие сдержит альтернативные попытки собственной классификации и формализации как некоторой основы для теории анализа и прогноза развития ВПО в мире и политической стратегии России и США. Если говорить, в частности, о стратегии США при администрации Д. Трампа, то она, на мой взгляд, максимально адекватно отражает как национальные и государственные интересы США, так и потребности значительной части правящего класса страны на опережающее промышленное и научно-технологическое развитие. В этом смысле если в такой стратегии распределяются ресурсы в зависимости от представлений правящей элиты США, а сама стратегия страны стала мощным толчком для формирования качественно новой МО и ВПО, ориентированной на национальные интересы этого государства.

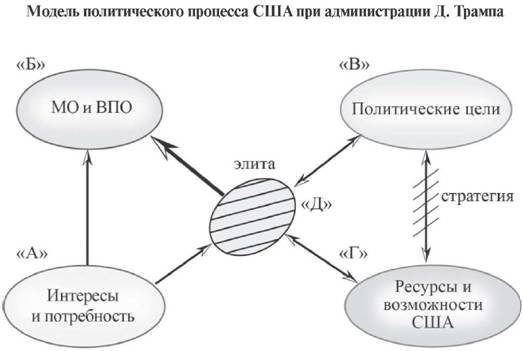

Это можно условно изобразить на рисунке, отражающем принципиальную и самую общую часть модели политического процесса в США, из которой видно:

Во-первых, что политические цели правящей элитой страны формируются на основе базовой системы ценностей и национальных интересов (потребностей) страны (вектор «А»–«Д»–«В»), имеющий долгосрочный и последовательный характер. Этот вектор многократно фиксировался во всех важнейших документах, в частности, в Военной стратегии США[6]и свидетельствует о долгосрочном и последовательном характере этой стратегии, которая в незначительной степени зависит в своих принципиальных положениях от той или иной администрации Белого дома.

Позиции различных правящих элит и экспертных сообществ США мало отличаются от заложенного стратегического курса. Так, позиция администрации Д. Трампа тактически отличается от позиции демократической партии, но стратегически – сохранение контроля США в мире и силовое принуждение противников – сохраняет тот же курс.

Во-вторых, что стратегия опирается на национальные ресурсы, масштаб которых не меняется радикально, а изменения, в том числе и в финансировании военных программ, не носят качественного характера. Даже огромный рост военного бюджета США в 2020–2022 ф. г. в абсолютных цифрах означал, что относительные военные расходы при Д. Трампе выросли менее чем на 10–15%. Вообще изменение военных расходов в больших масштабах имеет место либо при глобальной войне (военный бюджет СССР, утвержденный в мае 1945 года, составлял 45% ВВП), либо при крупномасштабных военных действиях (как в Ираке, например) за рубежом.

В-третьих, оценки правящей элитой США состояния МО и ВПО в мире также имеют долгосрочный и принципиальный характер. Это касается не только в целом ВПО и отдельных стран-«оппортунистов», но и достаточно частных моментов. Так, враждебные оценки России набирали темп при Б. Обаме, а их агрессивность достигла пика при Х. Клинтон, т. е. ещё при демократическом президенте США, хотя вряд ли можно говорить, что при республиканцах Р. Рейгане и Дж. Буше эти оценки были сдержаннее.

Таким образом, можно говорить в целом о последовательном и долгосрочном характере внешнеполитического курса США, который нейтрализует возможные субъективные моменты в политике страны.

Таким образом при оценке ВПО отдельными персоналиями за рубежом, не следует преувеличивать значение этих субъективных оценок ни в положительную, ни в отрицательную стороны. Это «увлечение», свойственное в своё время специалистам– американистам в СССР (преимущественно в институтах АН СССР ИМЭМО и ИСКАН), дорого обошлось нашей политике, когда пытались постоянно найти «здравомыслящих» представителей американского истэблишмента и делали ради этого существенные (порой принципиальные) уступки[7].

Иначе говоря, те или иные случайные факторы помешали большинству политологов и политиков в мире изначально обнаружить фундаментальные и объективные (и долгосрочные) сдвиги в политике Д. Трампа, которые потрясли не только американскую, но и западную политику в целом[8]. В итоге, как оказалось, как минимум, на время, были сделаны неточные политические выводы, за которыми последовали негативные последствия – начался ускоренными темпами процесс разрушения всей системы международной безопасности и её «приспособление» де-факто под практические потребности США. Для России это означало только одно – в течение нескольких лет она демонстрировала «терпение», сохраняла надежды на изменения в политике Д. Трампа, который раз за разом наносил ущерб её авторитету и имиджу внутри страны и за рубежом.

Российские политики и эксперты «не увидели» (или, точнее, не захотели или, ещё точнее, не смогли увидеть) претензии администрации Д. Трампа, которые имели далеко идущие, а главное, – системные и обоснованные с точки зрения сохранения американского господства последствия, которые сознательно не замечались[9]. Эта позиция вызывает, как минимум, вопросы относительно политиков, дипломатов и ученых, которые её поддерживали все эти годы первого правления администрации Д. Трампа.

Для того, чтобы нейтрализовать негативные последствия субъективных оценок и подходов в политике требуется:

Во-первых, согласовать и утвердить национальную стратегию государства, основанную на приоритетах и национальных интересах, а также национальных ценностях как системе общих взглядов и подходов.

Во-вторых, законодательно и нормативно утвердить эту стратегию и инструменты её реализации.

В-третьих, обеспечить её идеологическое и кадровое наполнение.

_____________________________________

[1] Бжезинский З. Предисловие /Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Издательство АСТ, 2016, с. 4.

[2] См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 104-110.

[4] Путин В.В. Выступление на Валдайском форуме 22 сентября 2020 г. / www.mgimo.ru. 22/10/2020.

[5] Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ-ХХ1 вв.): Политические теории и международные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016, с. 159, 160-161.

[7] См.: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 2018, 670 с.

[8] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1596 с.