Россия отметила очередную годовщину принятия христианства на Руси. Исторический факт неоспоримый. Но хотелось бы обратить внимание на интересные дополнительные детали и предпосылки этих событий, которые отражены в булгарских летописях.

Данная публикация является продолжением и дополнением моих предыдущих публикаций, посвященных истории Руси между 5 и 10 веком на основе анализа булгарских летописей «Джафар-тарики», которые медленно, но постепенно входят в сферу внимания наших историков. С некоторыми адаптированными фрагментами этих летописей можно ознакомиться в моих предыдущих публикациях.

О гуннах, хазарах и булгарах и об истории Руси с 5 по 10 век.

Мемуары булгарского эмира Бурундая, или как булгары стали татарами

О вятичах, мордве, буртасах, половцах и печенегах, и основателе Москвы Кучко Степане Ивановиче.

Булгарская история Украины или кто такие украинцы.

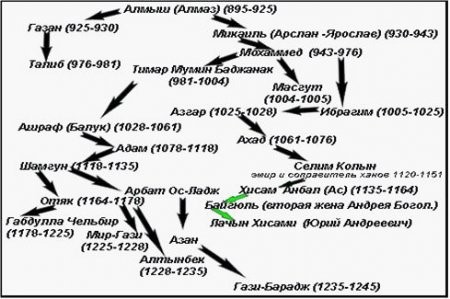

Для наглядности следует привести династическую таблицу предков наших летописных князей и выяснить причины, по которым Нестор под руководством Владимира Мономаха исказил историю.

Первый шаг на пути раскола империи гуннов сделали сыновья Куврата – Аспарух и Бат-Боян. В результате их войны произошло отделение западных провинций, и образовалось такое государство как Хазария. Следующий шаг сделали сыновья Авара. Собственно в этот момент и произошло отделение Булгара от империи гуннов. И судя по прозвищу первого правителя Булгара именно потомок Авара принял мусульманство, пытаясь объединиться с династией Джелалатдинов. Иноверцам никто своих принцесс в жены не отдавал. Ну и самый главный шаг к расколу сделал сын Караджара – Айдар, когда принял мусульманство. Судя по всему он это сделал по дипломатическим соображениям, пытаясь вернут в свою империю Булгар. А в результате Булгар получил полную автономию, на территории которой организовалась новая династия потомков Олмоша –Алмыша. Их права на правление могло распростаняться только на Булгар. Джилки был сыном второй жены, поэтому их притязания на власть в Киеве были весьма сомнительны. Именно это привело к многочисленным переворотам и к борьбе за власть на киевских землях. Факт принятия мусульманства Айдаром и вычеркнула и его, и всю эту династическую таблицу из русских летописей. У православной Руси не может быть мусульманских князей! Угыр Лачин – это наш летописный князь Игорь, регентом при котором был летописный варяг Олег. Лачин (Рюрик) – старший сын Айдара, который в это время управлял западными провинциями Булгара. Одна из жен Айдара была из племени ругов. Женой Игоря стала княжна Ольга, и ее сын Святослав стал вторым официальным князем Киева по нашим летописям. Князь Владимир был младшим сыном Святослава. Заслуживает внимание и наш летописный князь древлян Мал, который оказывается был младшим сыном Олмоша, был в свое время хаканом всей Хазарии, стал отцом нашего летописного Добрыни, и матери Владимира – Малоши. И он как полноправный правитель Хазарии на законных основаниях убил Игоря, когда тот попытался наложить на него дань. Святослав стал его приемным сыном. По булгарским летописям, дабы лишить Святослава прав на включение Булгара в состав Руси, он считается внуком Аскольда, т.е. Ольга (анатышка- датчанка) по булгарским летописям была женой сына Аскольда Худа, и только после его смерти стала женой Игоря. Судя по всему главным вдохновителем разгрома Хазарии Святославом был ее бывший хакан Мал. Но в виду сомнительных династических прав на правление в Булгаре, плюс к этому другое вероисповедание Святослава лишили юридических оснований считаться законным правителем Булгара, как и всех его потомков. И в качестве наглядной картины смены династий в Булгаре приводится династическая таблица.

Как видим, основным дипломатическим ходом в те годы были династические браки и смена вероисповедания. А за совместные действия против Хазарии Руси были переданы в арендное землепользование все земли Булгара, которые позже стали Московским, Суздальским, Ростовским, Ярославским и прочими северными княжествами. Так утверждают булгарские летописи. И еще они сообщают, что договор был скреплен обменом заложниками. А именно в Булгар был отправлен старший наследник Святослава Святополк, а в Киеве оказался главный наследник Булгара, сын Мохаммеда Ибрагим, который воспитывался вместе с нашим князем Владимиром под присмотром Добрыни. По нашим летописям Святополк был возвращен в Киев и после смерти Святослава стал киевским князем, но убил своего брата Олега Древлянского, после чего Добрыня и Владимир с помощью новгородцев и варягов вернулись в Киев и ликидировали Святополка, у которго уже был сын Ярополк. Став князем в Киеве Владимир вместе с Добрыней организовал свой первый военный поход на Булгар. С какой целью. С целью освобождения от дани Ростовских и Суздальских земель, и с целью установления своих законных прав на включение Булгара в состав Руси. И если у Владимира были сомнительные права на управление Булгаром, то Добрыня, как сын Мала и внук Олмоша имел все основания быть им. И булгарские и русские летописи утверждают, что русские потерпели поражение, и Владимир с Добрыней попали в плен. Но интересен результат этой войны. Владимиру отдали в жены булгарскую принцессу, а Ибрагим стал хаканом Булгара. И после этого между Булгаром и Русью на многие годы воцарил мир, если не считать половцев и печенегов, которые при поддержке булгар блокировали русским выход к Черному морю. Но это не мешало Владимиру ездить в Херсонес, принимать христианство, и жениться в Крыму на византийской принцессе. Посмотрим как это отражено в булгарских летописях.

Война князя Владимира с Булгаром.

В условиях сильного недовольства правлением, Ибрагим решил захватить трон и заключил тайный союз с курсыбаем (воевода булгарской гвардии) и сыном Барыса (Святослава) Булымером.(Владимиром) Бек Башту (Киева) согласился помочь из-за обещания эмира прекратить досаждавшую Руси Баджанакскую (печенежскую) войну. Проводником наших в этой Первой Баджанакской войне был Барыш – слуга сына Барыса (Святослава) – Ярсыба (Святополка). Ярсыб был заложником в Булгаре при Барысе, а затем при помощи наших стал беком Башту (Киева). Когда его вероломно убил Булымер, Барыш бежал в Булгар и получил поместье у реки Сура-су. Реку, протекавшую через его владения, стали называть Барышем...

Не встретив сопротивления марданцев (Мордвы), Ибрагим со своими тюркменами и с курсыбаем Кукчи прошел через Буртас и занял Буляр. Отсюда он двинулся к Болгару, куда приплыл и Булымер со своим воеводой – сыном Мала Дяу-Барыном (Добрыней) и его 24-тысячным войском.

(А вот тут можно усомниться в численности русского войска. Для того, чтобы совершить эту десантную операцию русские войска должны были иметь примерно 500 стругов. И все это войско надо было кормить. 3 тыс. новгородских ушкуйников разгоняли все булгарское войско. Курсыбай это примерно 5 тыс. бойцов, которые могли легко справиться лишь с 2400 русским десантом. Как видим летописца надо делить на 10. Владимир не собирался воевать с Булгаром, а лишь выступил в поддержку требований Ибрагима. И приехал сватать себе новую жену. Но оказалось, что главный союзник поменял свои планы).

Однако Кукча, узнав о высадке враждебных ему балынцев (суздальцев) и разграблении ими низовых урамов столицы, резко изменил свои планы. Предложив эмиру удовольствоваться лишь губернаторством в Байтюбе, он атаковал Булымера и загнал его на корабль. При этом 10 тысяч шамлынцев (1 тыс. смоленцев) и галиджийцев (новгородцев) пали на месте, а 8 тысяч с Дяу-Барыном (Добрыней) попали в плен.

( Это каким же образом 5 тыс. курсыбая, имеющих только холодное оружие, могут взять в плен 8 тыс. дружинников Добрыни. И куда девались еще 6 тыс. русского войска. Стояли в стороне и наблюдали, как дружину Добрыни берут в плен. И кто-же кого взял в плен. Булгарские летописи могут весьма изрядно лукавить. Пером писать – не мечом махать).

Воспользовавшись этим, Тимар вступил в переговоры с Кукчей и Булымером. Кукча потребовал для Ибрагима Буляр, а для себя – Кашан в обмен на пленных балынцев и прекращение мятежа... Булымер же молил Тимара выдать ему пленных в обмен на утроение «джирской дани» и открытие беспошлинного Янтарного пути в Артан (Балтийское море или Прибалтика). Дабы не объединять вновь своих противников, Тимар согласился принять условия Кукчи и выдал Булымеру его пленных в обмен на его обещания. Кроме этого, Тимар взял у Булымера письменное обязательство не принимать христианства и не препятствовать распространению истинной веры на Руси. Чтобы крепче привязать Булымера к Державе (Ак Йорту) Тимар выдал за него и свою дочь Бозок.

(Владимир с Добрыней находились полностью во власти Тимара и Кукчи, и те могли сделать с ними все, что захотели, или все же у них было достаточно сил, чтобы принудить Тимара к дипломатическому браку с передачей земель в качестве приданного.)

После свадьбы, которая состоялась здесь же, в Болгаре, Булымер отплыл на Русь по Кара-Идели (Верховья Волги), а на следующий год семь булгарских правоведов отправились в Башту по Хорысданскому пути. Возглавлял их сын Насыра Кул-Мохаммед. Они обратили в ислам барынских (северян) и каубуйских (живущих по засекам) беков, а также биев сакланских баджанаков (печенегов) и построили несколько мечетей в Башту (Киеве), Караджаре (Чернигове), Батавыле (Полтаве), Хурсе( Курске) и Барын-Диу (Брянске)...

( А вот по русским летописям в эти годы в этих городах мечети никто не строил, и их следов не обнаружено. И города Брянска еще не было. Он был построен гораздо позднее. А в приданое принцессы Бозок были отданы все земли по левому берегу Оки и Волги. И никакой дани Владимир никогда Булгару не платил. И принцессу в жены ему отдали без принятия мусульманства. Да еще и земли дали в придачу. И основная цель похода была – улаживание внутреннего конфликта в Булгаре. Но Ибрагим в это время еще не стал правителем Булгара. Он стал им позднее ).

Но через несколько лет Булымер совершенно изнемог под бременем новой джирской дани и решил поправить дело за счет ограбления румских земель. В 988 году он внезапно вторгся в Джалду и овладел тамошним румским городом. Перепуганный румский кан предложил тогда Булымеру – в обмен на Джалду и принятие им христианства – много золота и серебра и Дима-Тархан (Тьму-Таракань) в придачу. Эти условия были настолько выгодны, что Булымер не устоял и принял условия румцев...

( А Крым и ТьмуТаракань Владимир получил в качестве приданного своей последней жене – византийской принцессе).

Когда Тимар узнал о принятии Булымером христианства, то прислал к нему послов с упреками... Булымер оправдывался тем, что сделал это ради джирской дани и вероломно отказался выполнить данное им ранее обещание.

(Как видим Владимир с Добрыней получили от Булгара все, что хотели, но зато Булгар выиграл информационную войну. Русские летописи поверили булгарским, что Владимир с Добрыней потерпели позорное поражение, и сильно против этого не возражали. Если им так надо, пусть думают так.)

После смерти Владимира у него осталось много сыновей, но что интересно точно известен сын булгарской принцессы Бозок – это Мстислав. И после междуусобной войны между сыновьями Владимира в живых остались лишь Ярослав Мудрый и Мстислав. Матери Ярослава по нашим летописям установить не удалось. Но судя по тому, что Мстислав уступил право называться главным князем Руси Ярославу, они были кровными братьями, и Ярослав был старшим. Не смотря на то, что следы Добрыни в летописях затерялись, ему был передан в управление нынешний город Брянск вместе с прилегающими землями, и еще летописи помнят, что этот город некогда назывался Добрянск. И я смело могу утверждать, что могила Добрыни находиться именно в этом городе. Это должен быть большой правильный холм либо в городе, либо в его окрестностях. Именно так на Руси хоронили самых именитых людей. Правда куевляне утверждают, что Добрыня похоронен в Киеве, но документальных подтверждений этому нет. Роль Добрыни в истории Руси никак не меньше роли Владимира. Русские летописи помнят сына Добрыни Космятина, который был главным воеводой у Ярослава Мудрого. Именно он способствовал и организовал победу Ярослава в междуусобной боьбе с его братьями. Какое-то время он был воеводой в Новгороде. В Тверской губернии существовал город под таким именем. Но по летописям Космятин был направлен и убит в Муроме по невыясненной причине. А вот по булгарским летописям утверждается, что Мстислав, сын Владимира, решил восстановить Хазарию, чтобы объединить все бывшие земли империи гуннов и хазар под своим управлением. И еще эти летописи утверждают, что Мстислав, который в это время владел Тьмутараканью, всем Причерноморьем, и организовал касогов и прочие племена Северного Кавказа на войну с Булгаром вероломно был убит подосланной женщиной, после чего была перебита вся его дружина. Поэтому русские летописи не знают о подробностях гибели Мстислава. Для чего Мстиславу понадобился Космятин в Муроме. А в случае победы Мстислава на юге самые большие права на то, чтобы стать хаканом в Хазарии были именно у Космятина, сына Добрыни и внука Мала, который уже был когда-то хаканом всей Хазарии. А сам Мстислав собирался стать беком у Космятина. Жаль, что Мстислав был убит. История могла бы сильно измениться. Монголы бы остались в Средней Азии, а граница Руси смогла бы еще в 10-11 веке проходить по Одеру и Альпам. И вся Восточная Европа вошла бы в состав Руси. И еще не понятно, что бы стало с Европой. Но был убит один из великих мужей Руси, и от этой истории осталось лишь сослагательное наклонение. После смерти Мстислава проект восстановления Хазарии исчез, а Эмир Ибрагим объяснил Ярославу, кто такой Космятин. И по приказу Ярослава Космятин вместе с женой и двумя сыновьями были убиты. Для Ярослава он был еще опаснее, чем для булгар. А Ибрагим за это снабжал Суздаль и Ростов хлебом, так как в ту пору на этих землях случился большой неурожай, и люди умирали от голода. Но жители Мурома помнят о Космятине. Он остался у них в памяти как невинноубиенный святой вместе со своими сыновьями, внуками Добрыни. С их смертью исчезли претенденты на звание Хазарских хаканов.

Благоверные князья Константин (Ярослав) и чада его Михаил и Феодор Муромские

А вот как выглядит информационное прикрытие этой истории.

«Повесть о водворении христианства в Муроме» рассказывает, что муромские жители пребывали в язычестве, соблюдали свои обряды. Они считали своим пророком «Моамефа» и приносили в жертву собственных детей, поклонялись рекам, озерам, потокам, колодцам и деревьям, мертвых хоронили по обычаям, отличным от христианских.

Ревнуя об утверждении христианства на Руси, князь Константин хотел иметь своим уделом город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить его жителей светом христианской веры. "Князь Константин, слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей живущих в нем, и богатством всяким кипящий", испросил у своего отца Святослава этот город себе в удел. Отец не хотел отпускать Константина, опасаясь за его жизнь. Но Константин решился на все ради святой веры.

В 1097 г. сын киевского князя Святослава князь Константин испросил благословения на просвещение муромских язычников вместе со своими сыновьями, князьями Михаилом и Феодором, и супругой Ириной, епископом Василием, духовенством, воинами и слугами из славного города Киева пришел к городу Мурому.

Святой благоверный князь Константин послал сына своего Михаила для увещания в покорности и обещал дары, отчины и легкие оброки. Муромцы обманом призвав князя Михаила в город для мирных переговоров, убили его, и тело бросили за городом, а сами затворились в городе и стали приготовляться к бою. Вскоре подступил к стенам Мурома Константин со всем своим войском и по осаде, взял город без кровопролития.

Когда же князь подошел к городу со своей большой дружиной, жители смирились и согласились принять его, но заменить свое язычество на православную веру не пожелали.

Не принуждая язычников силой к принятию веры Христовой, князь Константин не оставил, однако, мысли об их просвещении. Прежде всего он построил в Муроме храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и похоронил там своего сына, а вскоре воздвиг и другую церковь во имя святых Бориса и Глеба. Он не раз призывал к себе старейшин города и убеждал их переменить веру. С проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство, прибывшее с князем.

Однажды толпа язычников, недовольная князем, подступила к его дому, грозя смертью. Горожане поклялись убить или выгнать князя, но христианства не принимать. Святой Константин с сыном Феодором и княгиней Ириной заперлись в Благовещенском храме и усердно молились, пока не услышали голос: «Константине! Услышана молитва твоя, дерзай, не бойся. Аз есмь с тобою». Князь вышел с иконой Пресвятой Богородицы к мятежникам. Чудесное сияние лилось от иконы. Пораженные Божественным сиянием, мятежники согласились принять Святое Крещение. «И тако крестишася вся люди града Мурома во имя Отца и Сына и Святого Духа, радующеся и славяще Бога», - повествует летописец.

После общего поста князь «повеле всем людям идти на реку, глаголемую Оку. И тако все люди с великой радостию идяху на реку с женами и детьми, и всяк возраст града Мурома мужеский пол и женский бродяху в реке… пресвиторы же, по берегу стоящи, молитвы глаголаху». По местному преданию, крещение муромцев проходило в озере Кстово, соединенном с рекой Окой. Название Кстово произошло от слова «крестить» («кстить»). Теперь этого озера нет, а находилось оно недалеко от современной пристани. Чудотворная икона Богоматери после этого чудесного крещения муромцев получила название Муромской

После крещения муромцев надлежало позаботиться об умножении храмов. Святой Константин «заповеда ставити церкви в городе и в селах и монастыри мужские и женские», и учредил в епископскую кафедру.

Добрыня крестил новгородцев, а его сын с большой долей вероятности оставил о себе память как креститель Мурома. Как видим большая нестыковка с принятием христианства в Муроме, аж через 100 лет после принятие его в Киеве и Новгороде. И неизвестно за что были убиты эти великомученики муромские.

Согласно летописи, в 1098 г. в Муроме уже был построен Спасо-Преображенский монастырь.

И с какой стати сын киевского князя поедет в Муром насаждать христианство. И еще надо посмотреть был ли Муром во владении потомков Владимира в это время. С большой долей вероятности им владел Булгар.

Но летописи помнят, где был убит Космятин. Но не знают истинных причин. И было это гораздо раньше, еще при Ярославе Мудром. Хотя может быть был и еще один Константин, только вот христианство в Муроме он должен был насаждать гораздо раньше, чем описывают это церковные историки. Ну да Бог нам всем судья. Истинной истории из ныне живущих все равно никто не знает.

В.А. Лекомцев.