В случае с Ли Куан Ю, отцом сингапурской государственности, старый спор о том, обстоятельства или личность оказывают решающее влияние на развитие событий, решен в пользу последней[1]

Г. Киссинджер, бывший Госсекретарь США

Самый больной и сложный вопрос для безопасности России – несоответствие её нынешних и будущих возможностей возможностям нынешних и будущих новых центров силы и коалициям. Прежде всего экономическим и демографическим: каждая из основных ЛЧЦ и их коалиций будет насчитывать порядка 1500 млн человек и производить от 10–12% мирового ВВП, обладая огромными возможностями развивать национальные ОПК и вооруженные силы. Учитывая же опережающий рост человеческого капитала этих ЛЧЦ и взрывные темпы технологического развития, это несоответствие российских возможностей и возможностей основных ЛЧЦ становится поражающим воображение. Ситуация многократно усиливается относительным отставанием в темпах развития России от этих центров силы в последние 20–30 лет.

Между тем именно в XXI веке стало очевидным, что количественные сопоставления между отдельными субъектами МО и даже целыми коалициями не играют решающего значения. Гораздо важнее такие качественные критерии как национальный человеческий капитал (НЧК) и его институты, а также качество управления и институциональная эффективность субъекта МО. Пример с Сингапуром стал показательным. Еще в 50-е годы прошлого века там проживало около 1 млн человек на крошечном куске земли, сложными этническими отношениями внутри общества, окруженный 100 миллионной Индонезией и 6-и миллионной Малайзией, практически лишенный природных ресурсов и каких-либо перспектив развития. В начале нового века его душевой доход вырос с 400 долл. до более 30 тыс., а численность населения – более чем в 3 раза. В основе этого успеха за какие-то 30 лет, как сказал Ли Куан Ю, «упорный труд, планирование и импровизация» (под которой я понимаю простор для творчества – А.П.). Иными словами, за короткий исторический отрезок времени слабое государство, у которого накопилось огромное количество проблем и угроз, превратилось в мощную страну, своего рода образец для подражания. В основе всех этих успехов лежал качественный труд и эффективное управление, т. е. НЧК и институты государства, а также институциональные реформы.

Отдельно стоит вопрос о качестве государственного управления и правящей элиты, как часть НЧК и его институтов в области управления. Россия традиционно отстаёт в этой области, причем по многим критериям. В сентябре 2020 года, например, исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена составили рейтинг стран по индексу качества элит, в котором Россия заняла 23-е место. В составленном учёными рейтинге наша страна оказалась даже ниже Казахстана, занявшего 19-ю позицию в списке. Лидерами же рейтинга по качеству элит оказались Сингапур, Швейцария и Германия и США. Оценка проводилась по семи десяткам индикаторов, учитывающих и способность элит настаивать на своих предпочтениях через государственные механизмы, и процесс создания и перераспределения благосостояния.

С точки зрения состояния и перспектив развития России пример Сингапура не просто показателен. Он – единственно возможный вариант развития страны в условиях, когда её (как и Сингапур во второй половине ХХ века) окружают мощные страны и коалиции – США, Евросоюз, Китай, Индия. Но у России есть и существенные преимущества: огромные территории, природные богатства и богатая история и культурно-духовная традиции. Кроме того, в отличие от Сингапура, где более 75% населения составляли китайцы, Россия в своей основе (порядка 75%) страна, традиционно и равномерно заселенная русскими.

Другими словами, ответ на несоответствие мощи России с возможными ЛЧЦ и их коалициями существует только в наращивании качества НЧК и его институтов, которые могут (в том числе и с технологической точки зрения) обеспечить увеличение её мощи не на проценты и доли, как сегодня, а в разы. Так, любой «технологический скачок» ведет к росту производительности в 5–25 и более раз. Простой пример: в Концерне ВКО «Алмаз-Антей» новое оборудование и технологические линии, созданные в 2015–2020 годах, обладают производительностью в 10–25 раз большей, чем прежнее.

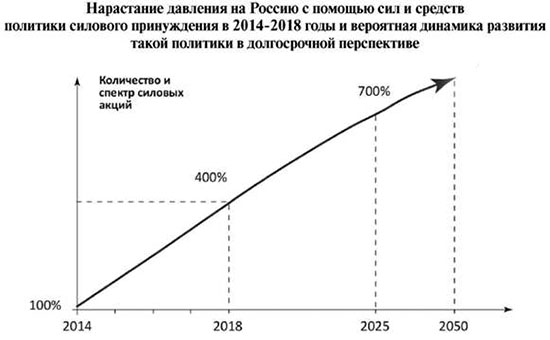

Другой стороной проблемы нарастающего неравенства мощи России и ЛЧЦ, и их коалиций в наше время выступает проблема поиска наиболее эффективного противодействия политике усиления «силового принуждения», которое относится к политике западной коалиции: всё второе десятилетие XXI века, но особенно после 2013 года, такое силовое давление постоянно усиливалось. Причем даже в те периоды, когда возникали, как казалось некоторым, перспективы для его прекращения или даже сотрудничества. Эта устойчивая тенденция сформировалась уже к началу 2018 года, а затем только усиливалась, приобретая самодовлеющее значение, когда любой повод использовался для усиления давления на Россию – от «отравления Скрипалей» до выборов в Белоруссии. На рисунке эту тенденцию можно отразить следующим образом при понимании того, что в период 2019–2020 годов она развивалась особенно быстрыми и непредсказуемыми темпами.

В настоящее время практически ежедневно принимаются решения о тех или иных санкциях в отношении России со стороны США, стран-членов ЕС и их союзников. Причём в процесс вовлекаются даже страны, которые формально не принадлежат ни к НАТО, ни Евросоюзу. Фактически происходит ежедневная ЭСКАЛАЦИЯ силовых акций со стороны представителей всей западной коалиции, которая (несмотря на некоторые редкие исключения) развивается по нарастающей.

У этой эскалации нет объективных силовых пределов. Политика «силового принуждения» не предполагает остановки или замораживания эскалации. Поэтому России нужно быть к этому готовой. На определенном этапе «просто» силовая политика перерастает в «военно-силовую», например, когда начинают использоваться кибероперации, ил происходит захват имущества, а также другие акты агрессии, например, нарушение международно-правовых норм силой в Арктике.

Ещё сложнее обстоит дело с формированием военно-политической коалиции на базе российской ЛЧЦ. Надо признать, что даже союзники России по ОДКБ не слишком надёжны, не говоря уже об их военных возможностях, которые представляют условную величину. Перспектива создания на базе ОДКБ полноценной военно-политической коалиции не выглядит оптимистической[2].

Другое направление – трансформация ШОС в некую широкую военно-политическую коалицию, которую могут объединять некоторые абстрактные цели – например, сохранение мира в Евразии, которые, однако, могут противоречить слишком разным политическим курсам Китая, Индии, Пакистана, Узбекистана и России. Здесь особенно негативное значение приобретает политика «равноудаленности» и «равновекторности», которая применяется в отношениях только стран ОДКБ и ШОС, но отнюдь не в отношениях между странами НАТО или ЕС.

Нарастающее экономическое и технологическое отставание России, не будучи компенсировано быстрым ростом НЧК, неизбежно будет вести к отставанию военно-промышленных возможностей нашей страны, о чем я подробно писал в работе, посвященной военно-промышленной революции[3]. Это отставание, например, позволяет считать, что российскую оборонную промышленность ждёт мрачное будущее, пишет The Diplomat[4]. Об этом же свидетельствует доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По мнению учёных из SIPRI, Москве будет крайне нелегко удержать свои позиции на рынке вооружений: в первую очередь из-за экспорта оружия из Китая, который стремительно догоняет Россию в вопросах технологии и надёжности военной продукции. Особенно в связи с политикой американских санкций, например, в финансовой области, блокирующей взаиморасчеты в американской валюте.

Но перспективы создания и развития военно-политических коалиций ЛЧЦ не определяются только торговлей ВВСТ. Они зависят от многих экономических, политических и военных факторов, о которых я не раз писал прежде[5]. Прежде всего объемами промышленности и экономики государств, наличием соответствующих производств, а также военными расходами, которые даже в таких странах как Япония и КСА стали сопоставимы и превышают российские военные расходы. «Главное преимущество китайцев – огромный размер и потенциал роста военного бюджета, – продолжает The Diplomat. – Российская экономика значительно меньше (китайской. – ИноТВ), темпы её роста несоизмеримы с темпами роста экономики Китая, и она уже поглотила существенную часть ВВП России».

Более того, китайская оборонная промышленность развивается «в более перспективном направлении, чем российская». Китай «усердно работает» над использованием собственных технологий в оборонительном секторе. В свою очередь, Россия не может похвастаться успехами в создании «хорошо развитого, частного технологического сектора», констатирует японское издание. Как отмечает The Diplomat, на рынке вооружений России долгое время помогала «брезгливость» Запада в вопросах экспорта оружия в ряд стран. «Китай же подобной брезгливости не демонстрирует»[6], – подчёркивает издание.

По мнению The Diplomat, главная надежда Москвы заключается в продаже оружия «зависимым странам, а также государствам, в которые Китай не будет поставлять военную продукцию по стратегическим соображениям». «Впрочем, оба эти рынка довольно ограничены: первый включает в себя большинство бывших советских республик и Сирию, тогда как второй – только Индию, Вьетнам и, возможно, Северную Корею», – заключает японское издание.

Таким образом, нарастающая мощь ЛЧЦ и их коалиций неизбежно проецируется на отношения между субъектами МО и ВПО в самых разных областях – от политического противостояния до военно-технических связей и торговли оружием, но особенно важное значение оно приобретает в военно-стратегической области, где начались процессы активизации формирования новых вариантов СО на отдельных ТВД и в отдельных регионах.

Если в области формирования мировой СО за последние десятилетия (после уничтожения ОВД и СССР) новые тенденции проявляются, прежде всего, в дестабилизации МО и подрыве стратегической стабильности, то в отдельных регионах и районах мира процессы в области подрыва СО приобрели сознательно заправляемый западной ЛЧЦ и её коалицией характер. Численность и интенсивность таких конфликтов не сокращается, а увеличивается, а их интенсивность – нарастает. Как растет и разнообразие новых форм силового противоборства.

В любом случае противоборство между ЛЧЦ и центрами силы будет нарастать, причем это нарастание будет формировать многоуровневую стратегическую обстановку (СО) на различных ТВД. Если, например, на европейском ТВД её напряженность можно будет оценивать на 4 балла (по 5-и балльной шкале) в отношениях России и западной ЛЧЦ, причем на некоторых ТВД, например, в Белоруссии и Украине, до 5 баллов, а исламской – 3 балла, то на этом же ТВД состояние СО между КНР и Западом вряд ли превышает 2 баллов, а Индии – 1 балл. Такое «горизонтальное» расслоение вносит не только диссонанс в понимание общей тенденции в развитии ВПО, но и не дает возможности (за исключением самой общей абстракции) адекватно оценивать общую МО или ВПО в мире.

Другими словами, мы не можем, как прежде, сказать, что «ситуация в мире стала стабильнее» потому, что для самых разных участников МО она стала разной – если говорить конкретно о ВПО в мире в конце 2020 года, то, например, для Голландии она ухудшилась из-за исламского экстремизма и обострения отношений с Россией (условно) на 1–2 балла, для КНР она ухудшилась из-за ситуации с КНДР и активностью ВМФ США (также условно) на 2–3 балла, а для России – из-за войны в Сирии и на востоке Украины, событий в Белоруссии, а также общего усиления военно-силового давления со стороны Запада,– до критического уровня в 4–5 баллов.

В целом такой «многоуровневый» состав СО оценивается разными политиками и экспертами очень по-разному. Порой такие различия очень велики и неоправданное преувеличены, либо, наоборот, преуменьшены. Некоторое представление дает, например, следующий рисунок, обозначающие разные центры силы, базирующиеся на разных ЛЧЦ.

В любом случае важно понимать, что состояние СО в том или ином районе или регионе мира, безусловно, влияет на состояние региональной, а нередко и мировой ВПО. Так, например, выборы в августе 2020 года в Белоруссии привели к быстрому и резкому обострению СО не только в этой стране и в Польше, а также в Прибалтике, но и в целом в Европе и в мире. Особенно, когда с соответствующими угрозами выступили руководители НАТО и ЕС. Маневры с обеих сторон в регионе, движения масс войск в Белоруссии, Литве и Польше, безусловно, сразу же отразились не только на состоянии ВПО в регионе, но и на всем состоянии МО.

Ранее уже говорилось об этапах развития характера войн и СО, отличающихся друг от друга существенными, даже качественными особенностями. В частности, если речь идет о современности, то можно говорить, что основной особенностью развития СО является «социальное» измерение войн конфликтов и СО, добавившее новые характеристики и прежним особенностям войн. Именно это и произошло в Белоруссии, где основной движущей силой дестабилизации стали безоружные гражданские массы населения и студенты, организованные именно как безоружный протест. В отличие, например, от украинского протеста, где активно использовались вооруженные отряды националистов, белорусский протест был подчеркнуто мирным, однако его «мирность» могла немедленно перерасти при необходимости (особенно слабости власти) в силовое противоборство, поддержанное из-за рубежа. Примечательно, что именно в этом «мирном» протесте яснее всего обозначилась борьба разных ЛЧЦ – «литовско-польской» и пророссийской.

Изначально следует определиться вместе с тем, что понимается в XXI веке под терминами «война» и «стратегическая обстановка», так как в отечественной и зарубежной науке существуют по этому поводу разные точки зрения. Традиционно, надо признать, для исследований природы и сущности современной войны характерно отсутствие единства в трактовке этих основных положений, даже если некоторые из них и утверждают обратное. Плохо, что такое теоретическое, вполне допустимое с научной точки зрения, разногласие, ведет к путанице в формировании стратегии. А еще хуже – к стагнации военно-политической мысли.

К сожалению, этот отнюдь не теоретический спор имеет огромное значение для силового противоборства различных ЛЧЦ и их коалиций, которое далеко не всегда ведется вооруженными средствами. Следует отметить, что такая путаница присуще отечественным современным исследованиям. Традиционный подход к войне и вооруженной борьбе в новом веке уже устарел (в действительности, он устарел уже, когда советские танки в 1956 году входили в Будапешт и в 1968 году в Прагу). В войнах и вооруженной борьбе последних десятилетий главной силой нередко становилось гражданское население, «неизвестные» наемники и прочие «комбатанты», а главным оружием – палки и арматура.

Основная форма борьбы ЛЧЦ и их коалиций – применение самых разных способов использования институтов развития НЧК, прежде всего, разного рода НКО, а не больших масс вооруженных людей. Тем не менее сохранялась традиция называть войной только вооруженное противоборство, проводя нередко искусственную границу внутри силовой борьбы. Так, например, в работах ведущих российских исследователей в этой области М. Гареева, В. Серебрянникова, М. Шахова и некоторых других ученых в качестве объектов военно-социологической науки определяются «война» и «мир» как глобальная система взаимосвязанных социальных отношений, изменение и обновление которых обнаруживает адаптивную способность войны к изменяющимся условиям современности. По мнению указанных исследователей, это приводит к появлению новых форм войны и новых субъектов военного насилия[7]. Вместе с тем, считают авторы, вооруженная борьба продолжает оставаться главным признаком войны[8]. По мнению М. Гареева, например, «основная суть специфики войны, главный ее признак – в применении вооруженного насилия. Война в подлинном ее смысле связана с военными действиями. Войны с применением одних лишь невоенных средств, по мнению указанного автора, не может быть»[9]. В то же время М. Гареев не отрицает влияния таких форм борьбы, как экономическая, идеологическая, психологическая, информационная и др., они приобретают совсем иной, более ожесточенный и разрушительный характер[10].

Оппонентами М. Гареева по данному вопросу выступали многие учены, например, такие ученые как: М. Борчев, В. Гулин, А. Капитанец, по мнению которых, война и вооруженная борьба являются самостоятельными средствами политики, а потому война может протекать без вооруженной борьбы. При этом данные авторы солидарны с тезисом, что на смену кровавым приходят «бескровные», «неболевые», «цивилизованные» войны», в которых цели достигаются не в результате прямого вооруженного вмешательства, а путем применения альтернативных форм насилия: экономического, информационного, психологического, дипломатического. В частности, по мнению В. Гулина «войну отличает не форма насилия, а такие основные ее сущностные признаки: бескомпромиссная борьба с применением средств насилия в течение определенного времени, победа одной из сторон и поражение другой, существенное изменение соотношения сил, а в итоге иная их расстановка». Данный автор считает, что концепция тотальной войны, сохранившаяся в основе стратегических установок многих государств мира, в том числе России, изжила себя, стала анахронизмом. По его мнению, мир вступает в полосу войн нового поколения, направленных не на непосредственное уничтожение противника, а на достижение политических целей без сражения массовых армий. М. Борчев также считает, что «война как самостоятельное общественно-политическое явление не всегда связана с вооруженной борьбой, но всегда является исключительным средством достижения политических планов»[11].

Известный французский эксперт Жан Жеронимо следующим образом описал стратегию США в отношении России еще в 2012 году: «К настоящему моменту основные гипотезы моей книги (ее первой версии) были полностью подтверждены. В частности, это касается мысли о том, что в долгосрочной перспективе США преследуют стратегию сжатия мощи России. В краткосрочной перспективе давление американской державы на российских (и даже китайских конкурентов) может заметно варьироваться. Как это прекрасно иллюстрирует нынешняя стратегия администрации Обамы, необходимость российско-американского компромисса по тому или иному вопросу (системе ПРО или Афганистану) может на непродолжительный период оправдать стратегическое ослабление этого давления. В подобном случае можно говорить о чем-то вроде молчаливого соглашения между двумя историческими врагами времен холодной войны[12].

Для Вашингтона временное ослабление постсоветской России в период перехода к рыночной экономике стало «полезным» явлением, так как оно открыло ему путь для проникновения в ближнее зарубежье Москвы и, в частности, на ее европейскую и среднеазиатскую периферию. С точки зрения дальнейшего давления на Россию США без колебаний используют недавние «революционные» волны в арабском мире и применяют ядерный рычаг (посредством ПРО) против интересов Москвы. Как следует из предопределенной З. Бжезинским схемы, эта «антироссийская» стратегия поддерживается в независимости от международной обстановки и политической ориентации американской администрации. Именно так и получилось в два десятилетия нового века.

Как следствие, можно говорить об инерционном факторе холодной войны, который, тем не менее, был несколько смягчен только на время при президенте Обаме – российско-американское сближение обязывает. Таким образом, настоящий смысл американской стратегии можно определить лишь с точки зрения ее структурной конфигурации и долгосрочной перспективы[13].

Это справедливое утверждение, которому почти 10 лет, многократно подтвердилось как при администрации демократов, так и при республиканцах в США. Последовательность американской силовой политики отражает их претензию на безусловное лидерство в западной ЛЧЦ и коалиции по отношению к другим центрам силы. Странно не то, что существует такая строгая последовательность, а то, что в неё не верят советские и российские либеральные политики и ученые (особенно среди международников), которые десятилетиями ищут «хороших» и «плохих» представителей правящей элиты США и Запада[14].

Этот теоретический спор между теми, кто верит в «хороших» и «плохих» представителей правящей элиты западной ЛЧЦ имеет принципиальное политическое значение, а именно: когда можно полагать, что борьба между локальными цивилизациями перешла в стадию войны? Ответ на этот вопрос позволяет, прежде всего, по-иному подойти к выбору средств противоборства, которые соответствуют «порогу войны», а также определению точного характера СО.

_____________________________________

[1] Цит. по: Ли Куан Ю. Сингапурская история: 1965-2000 гг.: из третьего мира - в первый. М.: МГИМО-Университет, 2010, с. 7.

[2] Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1596 с., сс. 25-59.

[3] См.: Промышленная политика: монография /коллектив авторов; под ред. А.С. Булатова. М.:КНОРУС, 2020, сс. 151-176.

[4] Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности. Эл. ресурс: russianrt.com

[5] См., например: «Состояние и военно-политические перспективы развития России на фоне других центров силы». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 150-281.

[6] Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности. Эл. ресурс: russianrt.com

[7] Бочарников И.В., Лемешев С.В., Люткене Г.В. Современные концепции войн и практика военного строительства. М.: Экон-информ. 2013, с. 72.

[8] См.: Серебрянников В.В. От воинственности к миролюбию // Социологические исследования, 2002, № 5, сс. 81-88; Гареев М.А. Если завтра война. М.: ВЛАДАР, 1995, 239 с.

[9] См.: Гареев М.А. Xарактер войн будущего // Право и безопасность. 2003, № 1-2.

[10] См.: Гареев М.А. Xарактер войн будущего // Право и безопасность. 2003, № 1-2.

[11] Подобные соображения отнюдь не исключают, более того, предполагают, опережающее военно- технологическое развитие как гарантию эффективного применения не военных силовых средств принуждения. См.: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25-33

[12] Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30-31.

[13] Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 455-489.