Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года[1]

С. Шойгу, министр обороны России

Система – как взаимосвязанная структура различных элементов, в том числе и комплексов, – предполагает согласованность в развитии всех своих составляющих, взаимный учет специфики, преимуществ и слабостей. С этой точки зрения наступательно-оборонительная система США и их союзников предполагает не только высокую степень взаимодействия между странами коалиции, но и развитие «по вертикали» двух важнейших комплексов – наступательного и оборонительного. Причем не только на уровне стратегическом, но и оперативном, тактическом. Так, в области ПВО-ПРО, например, система подразделяется на подсистемы и комплексы ближнего, малого, среднего, дальнего и сверхдальнего действия. Естественно, что развитие этих систем – от ПЗРК до «Нудоль» – происходит во взаимосвязи с развитием наступательных вооружений.

Очевидно влияние усиления внешних военных угроз на развитие ВС государств и их военно-промышленные возможности, которые должны соответствовать масштабу и характеру угроз. Развитие сценария ВПО в мире в третьем десятилетии и военная политика США и их союзников демонстративно показывала нарастание военной активности как инструмент политического давления. Нередко настолько демонстративно-публично, что выглядело как откровенное политико-психологическое силовое давление на Россию, как, например, в случае с полетами вдоль границ стратегической авиации США или приближению к территориальным водам ракетных эсминцев и других военных судов стран-членов НАТО.

В этой связи неизбежно возникает вопрос о реалистичности этих угроз, насколько они реальны, а не демонстрируют политику силового давления только с целью политического шантажа. Особенно в области развития средств воздушно-космического нападения и обороны (СВКН и СВКН)[2].

Стратегия и стратегическое планирование в России в области СВКН и СВКО во многом зависит не только от военно-технических усилий США и темпов развития ВВСТ в странах западной военно-политической коалиции, но и от отношения политиков, военных и экспертов в России. Это отношение в разное время, как известно, было разным. Кроме официальной позиции, существовала и влиятельная неофициальная позиция либеральной части правящей элиты, которая в разных пропорциях существовала в администрации, МИДе, МО, образовании, науке и СМИ России.

Стоит ещё раз в этой связи напомнить, что массовое строительство в ВС США широкого спектра СВКН и СВКО, начавшееся с провозглашением Р. Рейганом программы СОИ[3], было оценено в СССР при М. Горбачеве как попытка «экономически измотать СССР», заложив на несколько лет ложный фундамент не только во внешнюю политику страны, но и подорвав процессы развития противодействия в ВС и ОПК, которые к концу 80-х годов привели к неоправданным компромиссам, уступкам и даже откровенному подрыву боеспособности, например, в случае с демонтажем ракет ближней дальности «Ока» или отказу от продолжения целой серии перспективных разработок, например, С-550, к которым вернулись только в 2020-е годы[4].

Складывается устойчивое впечатление, что формирование наступательно-оборонительного комплекса с начала 80-х годов прошлого века в США в СССР и России сознательно недооценивалось под самыми разными предлогами и аргументами – от «невозможности технологического решения» (Арбатов Г., Кокошин А., Велихов Е.) и ложного понимания однозначности политики «экономического изматывания» до преувеличенного значения, переоценки РВСН и их возможностей.

Система параллельного развития СВКН и СВКО

Разрыв М. Горбачёвым в 1989 году взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений, существовавшей в качестве принципа переговоров с США с 1972 года[5], привел в дальнейшем к наиболее желательным для США последствиям – радикальному сокращению и сдерживание количественного соперничества в области СНВ (прежде всего, самых мощных «тяжелых» МБР СССР) с помощью Договора по СНВ 1991 года, с одной стороны, и развитию наступательного стратегического потенциала посредством наращивания потенциала ВТО (прежде всего КР), с другой[6]. Параллельно в США ускоренно создавался потенциал глобальной эшелонированной ПРО и мощный арсенал стратегических неядерных систем ВТО, прежде всего, КРМБ (свыше 8000 единиц).

Объективно, «интерес» США к ядерным СНВ падал, более того, в перспективе они были бы вообще заинтересованы в его уничтожении потому, что их возможности – наступательные и оборонительные – стратегических неядерных вооружений были значительно выше аналогичных возможностей РФ, КНР и других стран. Во многом поэтому в 2010 году был заключен договор СНВ-3. Россия и США на треть сокращают ядерные боезаряды и более чем в два раза – стратегические носители. При этом США в ходе его заключения и ратификации предприняли все действия, чтобы устранить любые препятствия, стоящие на пути создания «непроницаемой» глобальной системы ПРО.

Однако наиболее значимая мысль, отраженная в тексте преамбулы, как вспоминает активный участник подготовки Договора А.И. Антонов, – «нынешние стратегические оборонительные вооружения не подрывают жизнеспособность и эффективность стратегических наступательных вооружений сторон. Эта формулировка в известной степени воспроизводит известный правовой принцип о неизменности обстоятельств, которые послужили основой для заключения Договора. Тем самым был послан четкий сигнал США о том, что Россия будет сокращать стратегические наступательные вооружения, только будучи уверенной, что развитие системы ПРО США не подрывает ее потенциал ядерного сдерживания. Эта мысль также недвусмысленно зафиксирована в одностороннем Заявлении Российской Федерации, где сказано, что в случае качественного и количественного наращивания возможностей американской ПРО, которое создает угрозу российским СНВ, Россия будет решать, оставаться или нет в этом Договоре»[7].

Рассматривая состояние стратегического сдерживания, невозможно недооценить растущего значения союзников США и их партнеров, которые стали приоритетным направлением в американской внешней политике при Дж. Байдене, имея в виду их растущее значение как для общего военно-политического потенциала Запада, так и возможности их использования в качестве «облачного противника» против России, оставляя «за скобками» (и в относительной безопасности) собственно США. Так, в докладе РЭНД по этому поводу осенью 2021 года говорилось[8]: «Администрация Байдена сделала укрепление союзов и партнерств США ключевым элементом своей внешней политики. Но некоторые аналитики и политики выразили обеспокоенность по поводу затрат и рисков, связанных с этими отношениями в сфере безопасности, утверждая, что они заставляют Соединенные Штаты принимать интересы своих партнеров как свои собственные, побуждают союзников и партнеров США к безрассудному поведению, которое усугубляет конфликт вероятно, и рискуют втянуть Соединенные Штаты в конфликт, чтобы защитить свою репутацию приверженца обязательств. Другие стратеги отвергают эти опасения. Они утверждают, что Соединенные Штаты избегают путаницы, помня о своих интересах и удерживая своих союзников и партнеров от рискованного поведения».

Россия категорически против того, чтобы взаимосвязь наступательных и оборонительных вооружений игнорировалась. «Мы последовательны в своих подходах к стратегической стабильности – вас не удивят наши планы поднять вопросы взаимосвязи между СНВ и стратегическими оборонительными вооружениями. Хотели бы достичь более четкого понимания между нашими делегациями и странами по данному поводу. Для нас это важнейшая проблема в контексте следующего соглашения, которое придет на смену ДСНВ» , – заявил посол РФ в США А.И. Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния.

– Развитие наступательного потенциала стратегических вооружений

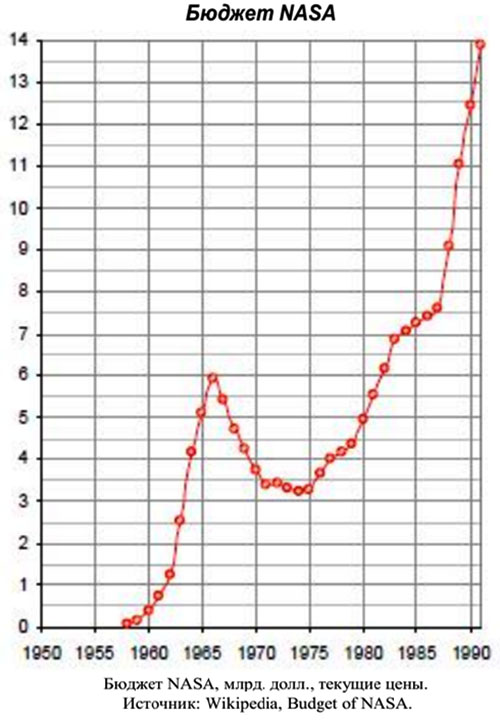

Основная задача, стоящая перед СНВ США – нанесение первого, «упреждающего» и превентивного ядерного удара, в котором может быть использовано и ВТО неядерное оружие. Общая задача развития (создания и модернизации) СНВ, сформулированная при Б. Обаме и Д. Трампе, на 2017–2026 годы, предполагала расходы на эти цели порядка 400 млрд. долл. При ежегодном росте на 5-7%. Из них 47% – на СНВ и 2% – на ТЯО. Остальные средства на системы управления, предупреждения и связи, а также НИОКР и порядка 40 млрд. долларов – «резерв на усиление какой-либо из существующих составляющих», что предполагает высокую степень гибкости в финансировании ЯО и средств его доставки и управления[9]. Общая доля в военных расходах на ближайшее десятилетие – 6% бюджета.

Основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты большой дальности. С момента первого боевого пуска «Томагавков» во время операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году их значимость, боевые возможности и масштаб применения существенно возросли. Учитывая динамику количественного и качественного изменения запасов крылатых ракет с большой долей вероятности можно прогнозировать значительное (в разы!) увеличение масштаба применения крылатых ракет в будущих вооруженных конфликтах. К 2021 году констатируется значительный рост запасов крылатых ракет в обычном снаряжении. Их запасы уже (только нового вида – современных крылатых ракет большой дальности) составляют около 8000. Фактически был создан стратегический потенциал ВТО оружия, который не учитывается при ограничении СНВ.

Между тем, возможности по применению крылатых ракет морского и воздушного базирования основными носителями – кораблями, подводными лодками и самолетами из состава группировок «мирного времени» – в ближайшие годы существенно возрастут. Это обусловлено принятием на вооружение новых модификаций надводных кораблей и подводных лодок, которые будут иметь больший (до двух раз) запас крылатых ракет.

Подчеркну, что США отнюдь не отказались от модернизации своих СЯС. В частности, всей ядерной «триады» и модернизации ядерных бомб тактического и стратегического назначения.

Американское национальное управление по ядерной безопасности 2 декабря 2021 года сообщило, что первая серийная B61-12 сошла с конвейера 23 ноября. Полномасштабное серийное производство термоядерных бомб должно начаться в мае следующего года и завершиться к 2026 году. После принятия на вооружение модернизированные боеприпасы должны будут прослужить по меньшей мере 20 лет. Как сообщает американское национальное управление по ядерной безопасности, полномасштабное серийное производство боеприпаса начнется в мае 2022 года и завершится в 2026 финансовом году[10].Термоядерные бомбы B61 стоят на вооружение США с 1968 года, сегодня – в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 и B61-11. B61-3 и B61-4 – тактические боеприпасы, они используются на истребителях F-15E и F-16C. А B61-7 и B61-11 считаются стратегическими и применяются на бомбардировщиках B-2 и B-52. Но хотя модификаций у B61 большое разнообразие, существенных изменений она не претерпевала. Модернизированная бомба должна будет заменить B61-3, B61-4 и B61-7 на вооружении американских военных. Она получит боевую часть мощностью 50 килотонн и станет корректируемой: на нее установят управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность.

Разработка B61-12 – только часть масштабной американской программы по обновлению ядерной триады. Еще в ее рамках создаются дальний бомбардировщик B-21 Raider, стратегическая подводная лодка SSBN-(X) и межконтинентальные баллистические ракеты на замену Minuteman III.

– Дальний бомбардировщик B-21 Raider.

Если говорить о стратегической авиации, то планируется с 2022 года поступление нового стратегического бомбардировщика В-21 «Райдер»[11]. Предполагается, что летательный аппарат, создаваемый на основе передовых технологий, будет обладать очень дальним радиусом действия, значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и будет способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Другими словами, этот стратегический бомбардировщик сможет использоваться в неядерном военном конфликте, т.е. «стратегическое сдерживание» в США планируется расширить до возможности ведения операций на ТВД неядерными средствами.

Первый полёт B-21 Raider ожидается в 2022, а принятие на вооружение в 2026—2027 годах. ВВС США планируют получить не менее 149 единиц для замены существующего парка стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer[12] и Northrop B-2 Spirit и расширения его под будущие потребности.

– Стратегическая подводная лодка SSBN-(X).

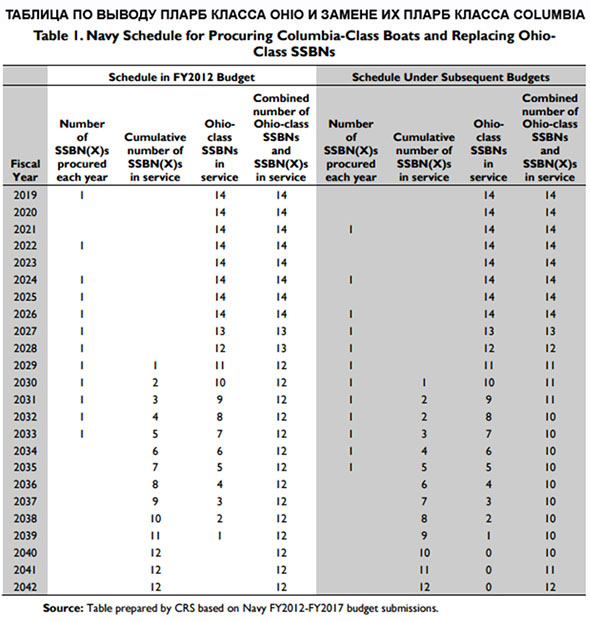

Закупка первой подводной лодки запланирована на 2021 год. Завершение строительства первой подводной лодки запланировано на 2030 год, а затем ее ввод в эксплуатацию в 2031 году. Ожидается, что все 12 подводных лодок будут завершены к 2042 году и останутся в строю до 2085 года.

Эта программа ориентирована на проектирование и постройку 12 ПЛАРБ нового поколения для замены имеющихся в составе флота 14 ПЛАРБ типа «Огайо». В период 1974-1991 годов было построено 18 ПЛАРБ класса Ohio, лодки вступили в состав флота в 1981-1997 годах. Каждая субмарина оснащена 24 пусковыми шахтами для БРПЛ, но к 2018 году по четыре ПУ были деактивированы/деактивируются на всех ПЛАРБ. Таким образом, количество ракет Trident II D-5 на субмаринах сокращено до 20 единиц. В 1994 году администрация тогдашнего президента США Билла Клинтона рекомендовала сократить количество ПЛАРБ этого типа до 14 единиц, оставшиеся четыре были переклассифицированы в носители крылатых ракет Tomahawk. Восемь ПЛАРБ базируются в Бангоре (Вашингтон), остальные шесть в Кингс-Бей (Джорджия, ближе к границам Флориды. Первая ПЛАРБ (SSBN-730) будет выведена из состава флота в 2027 году (после 42 дет службы), последняя в 2040 году.

ВМС США сократятся до 11 или даже 10 ПЛАРБ в период 2029–2041 финансовых годов. Сокращение группировки новых ПЛАРБ SSBN(X) 5-го поколения до 12 единиц связано со следующим обстоятельством. Для каждой из 14 ПЛАРБ типа «Огайо» в середине срока службы для перезарядки ядерного реактора и проведения штатных регламентных работ требуется 3 года или более, в течение которых лодка выводится из эксплуатации. В то же время для ПЛАРБ 5-го поколения срок вывода в ремонт сократится до двух лет.

В результате только две из 12 ПЛАРБ SSBN(X) в каждый конкретный момент не будут находиться в эксплуатации в середине своего срока службы, в то время как из группировки ПЛАРБ типа «Огайо» три, а иногда четыре лодки выводятся из эксплуатации в середине срока службы по причине нахождения в ремонте и для перезарядки ядерного реактора.

ВМС США раскрыли некоторые технические требования, которые предъявляются к ПЛАРБ SSBN(X) 5-го поколения: – расчетный срок службы лодки составит 40 лет, причем ресурс активной зоны ядерного реактора доведут до срока службы самой ПЛАРБ, что позволит исключить трудоемкую и весьма сложную операцию перезарядки реактора; – главная энергетическая установка будет реализована на принципе электродвижения, что снизит шумность по сравнению с лодками, в которых реализован механический принцип движения; – пусковые шахты для БРПЛ SSBN(X) будут иметь аналогичные габариты по сравнению с ПЛАРБ типа «Огайо» (диаметр – 2210 мм и длина, достаточная для размещения БРПЛ D-5). – ширина (диаметр) SSBN(X) составит 13,1 метра, в то время как у «Огайо» – 12,8 метра.

Вместо 24 пусковых шахт, как на ПЛАРБ типа «Огайо», у SSBN(X) планируется всего 16 пусковых шахт; – несмотря на уменьшение количества пусковых шахт, подводное водоизмещение ПЛАРБ SSBN(X) будет примерно таким же, как у «Огайо» (18750 т).. Она является частью более широкой (интегрированная электрическая силовая установка – Integrated electric power) концепции, целью которой является создание «полностью электрического корабля». Электрический привод должен снизить стоимость жизненного цикла подводных лодок, в то же время улучшить акустические характеристики. Первая новая ПЛАРБ должна была поступить в ВМС США в 2021 финансовом году, финансирование по закупке будет начато с 2017 финансового года.

– Межконтинентальные баллистические ракеты на замену Minuteman III.

Американская корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты для стратегических ядерных сил США. Стоимость контракта – 13,3 млрд долларов. Northrop Grumman осталась единственной участницей конкурса после того, как в июле из него вышла корпорация Boeing. В Boeing посчитали, что их соперник получил слишком большое преимущество после покупки производителя твердотопливных ракетных двигателей Orbital ATK, ныне известного как Northrop Grumman Innovation Systems.

Согласно контракту, Northrop Grumman должна разработать полностью новую ракету на смену единственной наземной МБР, стоящей на вооружении в США, LGM-30 "Минитмен-3" разработки и производства корпорации Boeing[13]. Новый контракт предусматривает создание новой ракеты к февралю 2029 года. Ее характеристики неизвестны, но глава командования глобальных ударов ВВС США Тим Рей заявил, что она должна обладать "повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью". Текущий пятилетний план Пентагона по развитию ядерного оружия предусматривает выделение как минимум 167 миллиардов долларов до 2025 года. Это план включает в себя разработку, закупку и поддержание ядерного оружия. Этот план стал развитием тех усилий по модернизации ядерного арсенала, которые предпринимала еще администрация Барака Обамы.

Согласно требованиям ВВС США, новая баллистическая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87 соответственно. Мощность W78 составляет 350 килотонн, а W87 – 300 килотонн. Такие боевые части стоят на ракетах Minuteman-III. Новая ракета будет универсальной. Для размещения носителя будут модернизированы шахты ракет Minuteman-III и системы управления ими. В центрах управления ВВС США, под контролем которых находятся баллистические ракеты, заменят вычислительное оборудование.

Предполагается, что после принятия на вооружение баллистические ракеты GBSD будут входить в состав ядерной триады США по меньшей мере до 2075 года[14].

– Развитие оборонительного стратегического потенциала США и НАТО

С 2011 г. началось развертывание системы ПРО в Европе. Главной особенностью первой фазы Евро ПРО стало размещение боевых кораблей с системой Aegis на борту в морях вокруг европейского континента. «Официальной» целью размещения кораблей является защита европейских союзников и находящихся в регионе американских войск от нынешних и перспективных иранских ракетных угроз. При этом корабли ПРО помимо противоракет несут значительное количество ударного вооружения – крылатых ракет. То есть под видом «сугубо оборонительных целей» создана значительная ударная группировка «мирного времени», способная угрожать всему региону. Это стало абсолютно ясно в апреле 2017 года, когда два эсминца «ПРО» нанесли внезапный ракетный удар 59-ю «Томагавками» по сирийской авиабазе Шайрат[15].

Таким образом, создаваемый потенциал широкомасштабной ПРО следует рассматривать в общем контексте создания США и НАТО наступательно-оборонительного стратегического потенциала.

С военно-политической точки зрения эта способность означает в настоящее время постоянное наращивание возможностей ПРО-ПВО на всех уровнях:

– на стратегическом уровне перехват боеголовок БР большой дальности на среднем участке полета (наземные 44 противоракеты БМД на Аляске и в Калифорнии);

– на оперативном уровне (наземного и морского базирования) – системы ПРО «Иджис»;

– на тактическом уровне – системы ПРО в США и на базах в Европе и ранах-союзниках (системы «ТХААД» и «Паэтриот»)[16].

Функционально, средства ПРО длятся на три подсистемы:

– информационную;

– средства перехвата;

– систему боевого управления, администрирования, связи и разведки

Основные этапы создания системы ПРО США демонстрируют достаточно проработанную стратегическую концепцию, последовательно реализуемую (под разными названиями) создания эффективной эшелонированной системы ПВО-ПРО, способной обеспечить США возможность использовать свои средства воздушно-космического нападения в самых широких диапазонах военных конфликтов:

– с 1946 года о1969 год – различные проекты создания противоракет и систем, в том числе объектовых в Армии, ВВС и ВИФ США.

– 1969 – начало проекта «Сейфгард» – «Гарантия») о защите трех баз МБР;

– 1972 г. – Договор по ПРО с СССР, запрещающий создание ПРО территории страны и мобильных, а также космических ПРО.

– 1983 г. – инициатива Рейгана по СОИ, рамках которой были созданы и испытаны кинетические перехватчики.

– 1991 год – переориентация на глобальную защит от тактических БР.

– 1993 – Б. Клинтон усиливает нестратегический аспект, переименовывает ПРО в «нестратегическую программу ПРО». Модернизация ТХААД и «Пэтриот».

– 1996 год – Конгресс США принимает решение о возобновлении программы стратегической ПРО.

– 1999 – Б. Клинтон подписал указ о создании «национальной ПРО».

– 2001 год – Дж. Буш принял решение о развертывании «национальной системы ПРО» 2004 году.

– 2002 год США вышли из Договора по ПРО.

– 2004 г. – первые пять ракет-перехватчиков БМД установлены на Аляске.

– 2006 год – заявление о развертывании третьего позиционного района в Европе до 2017 года.

– 2009 г. – Обама отказался от развертывания третьего района и переходу к поэтапному (фазовому) наращиванию ПРО на территории Европы, на технологической базе «Иджис».

– 2011 год – завершение первой фазы «адаптивного подхода».

– 2013 год – решение увеличить с 30 до 44 ракет-перехватчиков БМД.

– 2016 год – завершение 2-ой фазы «адаптивного подхода» в связи с вводом в строй в Румынии и 4 эсминцев «Иджис» в Средиземном море.

– 2017 год – на Аляске развернуто 14 противоракет БМД.

– 2018 г. – увеличение финансирования и резкое ускорение программ по ПРО[17].

– 2020 г. Программа развертывания глобальной системы ПРО США.

В настоящее время эта система ПРО США включает следующие основные элементы:

1-2 эшелоны заатмосферного перехвата: 44 GMD с дальностью до 550 км и высотами до 2000 км при скорости до 8,4 км/сек.и Aegis BMD (до 122 ПУ на крейсерах) с дальностью до 1000 км и высотами до 1000 при скорости до 3,5 км/сек.

3 эшелон заатмосферный/атмосферный перехват: Aeges Ashor и THAAD (8 ракет на ПУ) с дальностью до 240 км и высотами до 200 км, скоростью 2.8 км/сек

4 эшелон атмосферного перехвата: Patriot PAC-3 (MSE) c дальностью до 40 км и высотами до 20 км (12-16 ракет на ПУ).

Таким образом, к 2021 году уже была развернута эшелонирована система ПРО, которая совершенствовалась по всем основным направлениям и рассматривалась возможность её дополнения новыми системами.

Программа развития глобальной системы ПРО США рассчитана до 2020 года и основана на поэтапном подходе к созданию и развертыванию ПРО. В феврале 2000 года Министр Обороны США одобрил документ «Анализ ПРО США», который поставил следующие стратегически приоритеты в создании системы ПРО[18]:

1) усиление защиты территории США против атак баллистическими ракетами,

2) продолжение развития и улучшения мощностей ПРО США для защиты вооруженных сил США, союзников и партнеров от региональной угрозы атаки баллистическими ракетами

3) развитие мощностей для полевых учений и тестирования создаваемых установок в условиях близких к реальности перед их использованием,

4) создание мощностей для защиты от будущих потенциальных неизвестных угроз и технических рисков,

5) использование производственных мощностей, которые экономически оправданы в долгосрочной перспективе,

6) ведущая роль США в международной кооперации в сфере ПРО.

Как заявляет Агентство по противоракетной обороне в своих отчетах, потенциальные враги увеличивают свои запасы ракет ближнего и среднего радиуса действия (SRBM и MRBM), а так же развивают технологии создания ракет промежуточного (IRBM) и межконтинентального (ICBM) типа и дальности полета. За последние 5 лет количество ракет ближнего и среднего радиуса действия увеличивалось на 1200 шт. в год, то есть сейчас имеется более 6000 баллистических ракет данного типа, при этом сотни их запусков прошли в странах, отличных от США, России, Китая и других союзников НАТО. Эти запасы (6000 шт.) составляют 99% всех возможных угроз (то есть 99% всех мировых запасов различных видов ракет) и намного превосходят количество устройств их перехвата. Как и ранее, ширмой для создания глобальной системы ПРО являются страны и организации так называемой оси зла, позволяющие обосновывать размещение элементов ПРО по всему миру.

Противоракетные установки США нацелены на 4 типа ракет: ближнего действия, среднего, промежуточного и межконтинентального. Так как все ракеты разные, то противоракетный комплекс США представляет собой многоуровневую систему обороны от разных типов ракет (по скорости, размеру, и т.п.). В фокусе – создание новых транспортабельных или мобильных систем ПРО, так как непонятно, откуда будет происходить угроза территориально, создание широчайшей сети коммуникационных центров и инфраструктуры передачи данных, обнаружения и отслеживания движения объектов в воздухе, вплоть до минимальных высот от 0 м., и отражение угрозы, то есть уничтожение ракеты на 1, 2 или 3 фазе полета ракеты, чтобы исключить вероятность прохождения системы ПРО, уменьшение срока реагирования и обнаружения запуска ракеты до 0–5 минут.

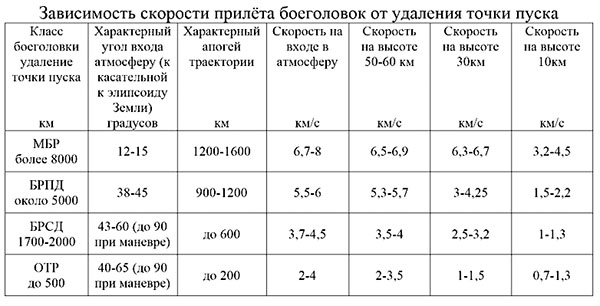

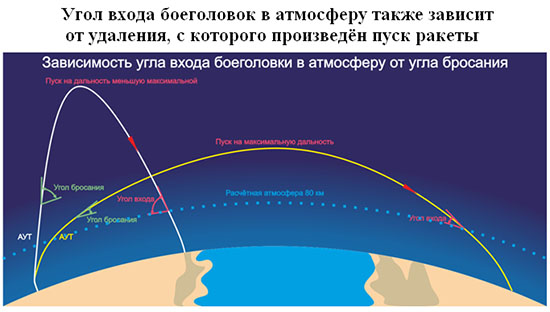

Российские специалисты[19] обращают внимание на то, что БЧ МБР и некоторые БРСД повышенной дальности, вроде отечественной РСД-10 (на Западе их называют ракетами промежуточной дальности, БРПД) используют другой метод сокращения участка, на котором их можно поразить: их аэродинамика оптимизирована, чтобы падение скорости было минимальным. БЧ МБР начинает экспоненциально терять скорость лишь на высоте около 30 км, но БЧ БРПД/БРСД из-за меньшей скорости на входе в атмосферу и другого угла падения начинает тормозиться уже на высоте 60 км. В итоге на цель она выходит с примерно той же скоростью, что и БЧ устаревших форм, или ОТР: те же плюс-минус 3 Маха. Но до такой скорости она затормозится на высоте менее 7 км, а выше, по причине гиперзвуковых скоростей, перехватить ее сможет далеко не каждый ЗРК. Типичные параметры движения БЧ разных классов на конечном участке можно свести вот в такую таблицу:

Авторы подчеркивают, что в таблице не рассматриваются гиперзвуковые боевые блоки; у них параметры движения другие, и они могут сохранять гиперзвуковую скорость вплоть до выхода на цель на уровне земли, почти как БЧ МБР. Их скорость при прохождении атмосферы без ускорителей точно так же падала бы, но для них характерен активный конечный участок, где скорость сохраняется примерно постоянной вплоть до поражения цели.

[20].

[20].

Зависимость угла входа боеголовки в атмосферу от удаления точки старта

В логике эшелонированного прикрытия объекта изначально предполагалось иметь два эшелона: экзоатмосферный (за пределами атмосферы) на сравнительно большом удалении, и эндоатмосферный, уже буквально в упор к прикрываемому объекту, до сотни км. Экзоатмосферный перехват схож с перехватом на среднем участке, просто на нисходящей ветви траектории – характерны те же проблемы селекции истинной цели в облаке ложных, хотя если мы за этим облаком следили с самого начала, что-то мы о всем этом мусоре уже поняли, и более надежно предполагаем, где именно истинные цели.

На эндоатмосферном участке остаются только тяжелые ложные цели, и их не может быть много – там работать проще, но все надо делать очень быстро, за считанные секунды. Противоракетный бой в условиях терминального перехвата продолжается не более двух минут – и там либо перехват будет успешным, либо сам комплекс ПРО, как приоритетная цель, уже перестанет представлять интерес, когда на него упадет несколько сот килотонн в проникающем заряде.

Общий вывод таков: США всегда, при всех администрациях, стремились к созданию не столько максимально эффективной системы защиты от удара со стороны любого государства (предполагая не только защиту от случайного или террористического нападения, но, прежде всего, как защиту от ответного удара со стороны СССР-России после применения первыми ВТО и ЯО), сколько обеспечение неуязвимости своих вооруженных сил и возможности их активного использования без опасения чрезмерных рисков. Иначе говоря, такая военно-техническая возможность существенно усиливала политические возможности США применения военной силы при минимизации риска глобальной войны. В этом смысле вполне применима «формула Бисмарка» относительно взаимоотношений Германии и России, которая выглядит следующим образом: « Германская война представляет России также мало непосредственных выгод, как русская война Германии; самое большее, русский победитель мог бы оказаться в более благоприятных условиях, в отношении суммы военной контрибуции…»[21].

Собственно политика сдерживания и сохранения стратегической стабильности для США во все периоды означала, во-первых, сохранение использования своих военно-технических и коалиционных преимуществ военной силы относительно всех государств, во-вторых, исключение риска глобальной войны. Идея глобальной ПРО, по большому счету, это идея сохранения возможности США глобального использования военной силы.

За годы существования и развития идеи широкомасштабной ПРО в США удалось продвинуться достаточно далеко по целому ряду военно-технологических направлений. Недооценивать перспектив развития ПРО в США и ежегодных расходов Агентства и 3000 сотрудников в 10 млрд долл. (как это делают «маститые» советско-российские эксперты, подвизавшиеся долгие годы на теме «абсурдности ПРО»), было бы неправильно.

___________________________

[1] Шойгу С.К. Выступление на коллегии МО РФ 24 ноября 2021 г. / ТАСС, 24/11/2021 /https://tass.ru/armiya-iopk/13000625?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1637822051000

[2] На мой взгляд, в 2020–2021 годах в РФ сложилось одновременно сразу несколько позиций по этому вопросу: во-первых, публицистическая, журналистская, которая демонстрировалась в официальных СМИ, во-вторых, реальная, экспертная, которая была практически неизвестна общественному мнению, в-третьих, политизированная, либеральная, которая очевидно была критически настроена к власти. Адекватная, экспертная позиция, в частности, была достаточно взвешенной и настороженной. Я её наблюдал, например, на межкафедральном совещании, организованном кафедрой ВКС в ВАГШ 24 ноября 2021 года.

[3] Козин В.П. Эволюция стратегических и тактических ядерных вооружений США и особенности их применения в XXI веке. М.: Издательство Сабашниковых, 2019, сс. 90-91.

[4] Rabin, A.,Davis L., Geist E., Yan E., ect. The Future of the Russian Military. Report. RAND Corporation, 2019. P 90.

[5] В сентябре 1989 года СССР принял решение не увязывать вопрос о ПРО с заключением соглашения о сокращении стратегических вооружений, а также не включать в сферу действия нового договора крылатые ракеты морского базирования. На окончательное согласование текста потребовалось около двух лет.

[6] Негативные последствия отразились не только на состоянии ВПО в мире, но и на всей стратегии и стратегическом планировании в России. См.: Афиногенов Д.АП., Грибин Н.П., Назаров В.П., Плетнев В.Я, Смульский С.В. Основы стратегического планирования в Российской Федерации: Учебное пособие /под общ. ред. В.П. Назарова. М.: Проспект, 2015, cc. 73-74.

[7] Антонов А.И. Контроль над вооружениями: история, состояние, перспективы. М.: РОССПЭН; ПИР-Центр, 2012. 245 с., сс. 49–50.

[8] Миранда Прибе, Брайан Руни, Кейтлин McCulloch, Захари Burdette. «Запутывают ли союзы и партнерства Соединенные Штаты в конфликте?». RAND, 24 ноября 2021 / https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA7393.html?utm_source=

[9] Козин В.П. Эволюция стратегических и тактических ядерных вооружений США и особенности их применения в XXI веке. М.: Издательство Сабашниковых, 2019. 1080 с., илл., сс. 90-91.

[10] Чернявцева В. Американцы собрали первую серийную модернизированную термоядерную бомбу /N+1.2021/03/12 / https://nplus1.ru/news/2021/12/03/b62-12

[11]B-21 Raider—перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США в рамках программы Long Range Strike Bomber (LRS-B; пер. с англ. — «дальний ударный бомбардировщик»).

[12] Начиная с 90-х годов, В-1 переоборудовался как носитель неядерного оружия в целях прорыва ПВО и нанесения ударов ВТО. В последние десятилетия активно использовался США в различных конфликтах, выполняя до 40% применения ВТО. За все годы потеряно 10 самолетов. В 2019 г. в ВВС США был 61 B-1B Lancer, шесть из них были полностью боеготовы.

[13] Эта ракета была создана еще в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировалась и прослужит примерно до 2030-х годов.Трехступенчатая ракета способна нести три боеголовки, хотя в настоящее время их число сокращено до одной

[14] Сычёв В. Northrop Grumman создаст замену баллистическим ракетам Minuteman-III.N+1.2020/9/09/ https://nplus1.ru/news/2020/09/09/icbm

[15] В настоящее время у США и их союзников более 100 единиц крейсеров и эсминцев «ПРО Иджис», способных нести до 50 КРМБ и ракет-перехватчиков, а также ракет ПВО.

[16] Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО НПО «Алмаз», 2018, сс. 14–25.

[17] Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. 329 с., сс. 14–25.

[18] Противоракетная оборона США: состояние и перспективы / https://arsenal-info.ru/pub/protivoraketnaya-oborona/protivoraketnaya-oborona-ssha-sostoyanie-i-perspektivy-centr-voenno-politicheskih-issledovaniy

[19] Каберник В., Гаслабурда И. Стратегическая ПРО США. Часть 8 / https://zen.yandex.ru/media/id/5daad4a0c7e50c00b1294ff0/strategicheskaia-pro-ssha-chast-8-6136cd21b1a3142e5a3df35f

[20] Каберник В., Гаслабурда И. Стратегическая ПРО США. Часть 8 / https://zen.yandex.ru/media/id/5daad4a0c7e50c00b1294ff0/strategicheskaia-pro-ssha-chast-8-6136cd21b1a3142e5a3df35f

[21] Бисмарк, Отто фон. Воспоминания железного канцлера. М.: АСТ: ОГИЗ, 2021, с. 379.