Ресурсное хозяйство основано на конструировании угроз и их последующей нейтрализации, в отличие от рыночных хозяйств, где основа – риски на рынках

С. Кордонский, социолог

При оценке состояния и прогнозе развития будущего миропорядка, сценариев развития МО и ВПО, важно, во-первых, адекватно – точно и своевременно – оценивать внешние и внутренние угрозы, избегая их искусственного конструирования, а тем более абсолютизации опасности (что часто делается военными и политиками), а, во-вторых, выстраивать собственную политику безопасности и развития, а не рефлексивно отвечать на внешние угрозы, которые могут быть созданы искусственно, либо быть надуманными[1].

В реальности и первое, и второе бывает в политике нередко. Действительно, только гениальный политик или эксперт может точно и своевременно оценить состояние МО или ВПО. В истории СССР и России это в последние годы не удавалось. Так, внешние угрозы при М. Горбачёве и Б. Ельцине и, отчасти, в первые два срока президентства В. Путина, были, очевидно, недооценены, а реакция на них не своевременна. По сути дела, до 2014 года реакция со стороны России на развитие МО и ВПО была замедленной и не адекватной, в особенности на вмешательство во время чеченских войн и грузинской операции, когда «коллективный Запад» занял явно антироссийскую позицию[2].

Соответственно реакция России в области обеспечения безопасности была, во-первых, рефлексивна, как «ленивый» ответ на действия Запада, а, во-вторых, эта реакция была не в области выстраивания наиболее эффективной политики безопасности, основанной на национальных интересах, а как ответ на возникавшие угрозы. Разница в таких подходах очевидная, но переход от одной политики к другой, можно сказать, произошел только в начале третьего десятилетия, что и было зафиксировано в СНБ РФ, утвержденной президентом в 2021 году[3].

Эти правила в полной мере относится к оценке вероятных угроз, исходящих от возможных будущих коалиций. Но, во-первых, надо адекватно оценить перспективы этих коалиций (некоторые страны-члены, как КСА, например, не хотят жестко ассоциироваться ни с одной из них), а, во-вторых, возможные угрозы, исходящие от этих коалиций и их военно-политических союзов (БРИКС, например, отрицает военное сотрудничество и не имеет своей жесткой структуры и аппарата управления). Так, например, в 2024 году после принятия в БРИКС еще 5 государств и заявлений от 30–40 стран о готовности присоединиться к этому клубу, стало для всех очевидно, что старая система миропорядка уже не существует, а новая – ещё только формируется[4].

Базой старой системы, как известно, выступают страны «Большой семерки», а новой, нарождающейся, – на базе БРИКС[5]+ Китай, Россия, Индия, Иран, а также потенциально – Турция, но нельзя говорить о том, что новая система стала военно-политической коалицией, хотя и отрицать общность политических интересов не стоит.

Вместе с тем, конфликт Израиля и палестинцев в Газе в 2023–2024 году показал, что фактически стороны были поддержаны двумя коалициями – «Большой семеркой» и расширенным БРИКС, т.е. очевидно, что политические и военные аспекты в деятельности этих коалиций набирают силу. В особенности после резких заявлений и действий Турции, которая отчетливо провела разницу в политических курсах Запада и «Глобального юга».

Таким образом, в мире формируются разные центры силы, которые уже во многом разрушили старый миропорядок. Процесс «переходного периода», вероятно, займет одно-два десятилетие, когда степень единства и сотрудничества внутри из каждой коалиции[6], как и ее границы, будут меняться. При этом степень сотрудничества также будет зависеть от интересов того или иного члена. Так, например, в Африке (как и во многих других государствах планеты) никто из государств особенно не спешит порвать отношения с США и заменить их на отношения с КНР. Все стороны пытаются сохранить отношения. Формула «равноудаленности» откровенно противоречит сущности военно-политической коалиции, но вполне допустима в таких клубных образованиях, как БРИКС.

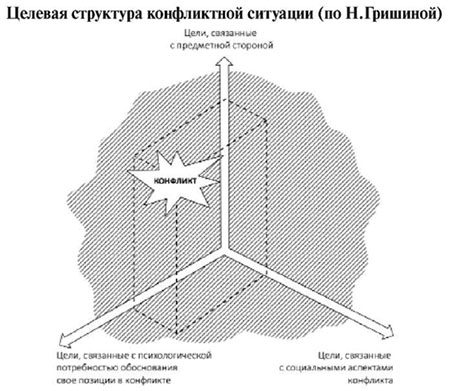

Известно, что в основе любых конфликтов в обществе и между субъектами МО и ВПО, включая военные конфликты, лежат противоречия интересов, которые не могут быть преодолены политико-дипломатическим, переговорным, либо иным путём. «Иным путем» в настоящее время – это посредством силовых, не военных средств и мер, прежде всего, финансово-экономических санкций.

Этот тезис только усиливается, если одна из сторон конфликта изначально отказывается от переговоров, рассчитывая на использование силы, особенно вооруженного насилия[7]. В этом случае разрешение конфликта наступает в ходе его перенесения в силовую фазу. Таким образом, следует признать, что в случае, если отношения между субъектами и акторами, не могут быть урегулированы мирным или невоенным путем, то они объективно приобретают военно-силовой характер, т.е. начинается конфликт. Именно такая ситуация возникает в мире в связи с современными стратегическим и откровенно заявленными намерениями США сохранить контроль над военно-политической и финансово-экономической обстановкой в мире («нормами и правилами», формируемыми в одностороннем порядке США) с помощью силы, включая вооруженное насилие, т.е. делает конфликт очень вероятным, практически даже неизбежным.

Далее. Учитывая, что отношения между современными ЛЧЦ и нациями формируются в области систем ценностей, традиций и интересов, следует признать, что компромиссы в этой области становятся всё менее и менее реальны, а решение проблем военно-силовым путём, наоборот, – обычной практикой. Действительно, достичь компромисса в культурно-цивилизационной области даже между очень близкими нациями нередко невозможно. Как показывает история, такие конфликты могут продолжаться столетиями.

При этом политические конфликты между субъектами и акторами МО и ВПО, за которыми стоят цивилизационные системы ценностей, в особенности религиозные, становятся всё более беспощадными. Так, военный конфликт в Афганистане, продолжающийся почти 40 лет, в отношениях между властью и оппозиции, в том числе и по отношению к СССР, носил, прежде всего, не столько политический, сколько культурно-цивилизационно и мировоззренческий характер, а с США – в ещё большей степени дополнен и политической, и национальной спецификой. Этот конфликт «перетёк» внутрь одного субъекта, превратился в гражданскую войну, между разными политическими, этническими, культурно-религиозными силами, которые в своих интересах поддерживают США, выступая «спонсорами» конфликта.

Таким образом, мы встречаемся с феноменом, когда отдельные ЛЧЦ, встретив противоречивые отношения к своим интересам и ценностям, превращают их в антагонистические, межцивилизационные противоречия, которые усугубляются политическими, экономическими и иными интересами, за которыми нередко стоят внешние спонсоры. Примером этому может служить конфликт в Сирии, где присутствуют:

– межцивилизационные;

– религиозные;

– этнические;

– социально-политические и экономические противоречия.

Причем, эти противоречия сознательно используются и развиваются внешними субъектами, в частности, уже длительное время всячески инспирируются западной военно-политической коалицией, выступающей в качестве «внешнего спонсора» конфликта.

Примечательно, что этот же пример с Сирией становится примером формирования различных коалиций на базе различных ЛЧЦ. Прежде всего, речь идёт о западной военно-политической коалиции на Украине, представленной в настоящее время именно широкой политической и цивилизационной коалицией во главе с США.

Но, кроме этой коалиции, в Сирии и в мире можно говорить и о сформировавшейся достаточно широкой «антизападной» политической коалиции, в которую входят как разные ЛЧЦ, так и самые разные акторы – от сирийских политических и иных организаций до иракских, иранских, палестинских и других организаций.

Следующая особенность конфликтов ЛЧЦ и закономерностей создания коалиций заключается в том, что сама неравномерность развития разных стран и наций стимулирует конфликтность. Растущее значение человеческого капитала и его институтов – государственных и общественных – в экономической и общественной жизни неизбежно и достаточно быстро усиливает качественные различия между отдельными ЛЧЦ, создавая всё новые «поля конфликтов», а не «поля компромиссов».

Новые институты человеческого капитала (ИНЧК) нередко становятся эффективными политическими инструментами против оппонентов – государственных и общественных институтов. Это хорошо видно как на примере стран бывшего СССР, так и Африки, и других регионов, где такие институты сыграли роль политических инструментов захвата власти. Это было видно в СССР на примере бывших республик, а ныне стран Прибалтики, позже – на примере Украины, Грузии, а в 2024 году – Армении и Молдавии.

Это прямо отразилось как на содержании противоречий, так и инструментах противоборства. Если прежде основными противоречиями между субъектами МО были политические и экономические, то сегодня на первый план выходят цивилизационные и гуманитарные. И противоречия, и средства и меры противоборства. Более того, если прежде основными военными конфликтами были конфликты между внешними субъектами МО, то теперь – между внутренними акторами, часто «на внутренней», одной территории, между различными, но близкими акторами, которые при иных обстоятельствах, столетиями проживали мирно друг с другом. Пример – армяно-азербайджанский конфликт, осетино-ингушский конфликт, абхазо-грузинский конфликт, молдавско-приднестровский конфликт и т. д. Так, в частности, Сирии в войне участвуют десятки различных группировок, однако, как правило, за каждой из них стоят «внешние спонсоры», которые используют самые различные мотивы конфликта – социальные, политические, религиозные, пр.

Иными словами, в XXI веке возникла ситуация, когда межцивилизационные отношения интегрировали в себя всю совокупность политических, экономических и иных разногласий и противоречий, существовавших до этого времени относительно мирно друг с другом. Представляется, что это не случайно – не может же быть случайностью возникновение сотен конфликтов по всему миру практически в один и тот же, относительно благополучный период развития.

Ответ, как представляется, заключается в том, что более приоритетные – цивилизационно-национальные, интересы стали доминировать над другими интересами именно по мере развития качества человеческого капитала, который превратился в главную ценность и критерий развития, а также в главный инструмент политики.

На фоне увеличения цивилизационных угроз и численности негативных сценариев развития всей ЧЦ, особенно остро становится вопрос о том, в каких новых формах будут развиваться отношения между локальными ЧЦ и какими будут сценарии развития МО в будущем. К сожалению, в СССР и России существовало немало неадекватных оценок, которые привели к геополитической катастрофе, но важно, чтобы такие оценки давались точно и своевременно на самом высоком уровне. От них зависит в конечном счете вся стратегия борьбы.

По мнению некоторых ученых-исследователей, в современных военно-теоретических взглядах на войну, содержащихся в документах военного планирования и реализующихся в практике американского военного строительства нашли свое отражение целый ряд достаточно известных общих новых тенденций в военном деле, которые превратились уже в норму в военном деле в последние 20 лет. Среди них, например, российские военные эксперты В. Евдаков и В. Домрачеев в своё время, отмечали[8]:

– значительное повышение напряженности и темпа ведения военных действий, что потребует более высокого, чем прежде, уровня взаимодействия всех видов вооруженных сил, нашедшего свое отражение в концепциях «объединенных сил», «экспедиционных формирований» и ряде других, основанных на широком применении автоматизированных боевых информационно-управляющих систем и ВВТ, созданных на основе последних технологических достижений;

– стремление к первоочередному достижению информационного превосходства над противником как одного из основных условий успешного ведения военных действий, что свидетельствует о повышении роли информационного обеспечения, фактически превратившегося из вида оперативного (боевого) обеспечения действий войск в важнейшую составляющую вооруженной борьбы;

– трансформация в период до 2015–2020 гг. логико-временного построения операции, выделение в ее структуре логической последовательности этапов, выстроенных по степени важности и обеспечивающих эффективное достижение целей военных действий на фоне непрекращающегося информационно-психологического воздействия на население и вооруженные силы противника;

– расширение пространственной сферы ведения военных действий, предоставляющее возможности всеобъемлющего воздействия на противника одновременно в воздушно-космическом пространстве, на суше и на море, в информационной сфере на всю глубину его территории (оперативного построения сил) и с различных направлений. Этот фактор приобрёл исключительное значение к началу третьего десятилетия, в том числе и потому, что космос превратился в решающую область использования ВВСТ. В 2024 году США по этому поводу оказались особенно обеспокоены потому, что возможности России ликвидировать их доминирование в ближнем космосе оказались под угрозой.

(Помощник госсекретаря предоставил некоторый дополнительный контекст о противоспутниковом потенциале, который Россия использует, по крайней мере частично, для развития этой платформы. Заместитель госсекретаря Стюард заявил по этому поводу весной 2024 года: «Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или нанесения структурного ущерба на Земле». «Вместо этого… наши аналитики считают, что детонация [ядерного устройства] в определенном месте на орбите такой величины и местоположения сделает нижнюю околоземную орбиту непригодной для использования в течение определенного периода времени». Низкая околоземная орбита (НОО) – это полоса космического пространства на высоте от 100 до 1200 миль над землей, которая сильно перегружена. В этом орбитальном мире существует множество возможностей, которые очень важны для общества. Говоря о возможностях прогнозируемого противоспутникового оружия, Стюарт также сослался на высказывания помощника министра обороны по космической политике Джона Пламба, сделанные ранее на этой неделе. Пламб обсуждал эту же тему на слушаниях перед членами комитета Палаты представителей по вооруженным силам 1 мая. Там он ответил на вопросы по письменному заявлению Конгрессу относительно бюджетного запроса Министерства обороны на 2025 финансовый год);

– сохранение «операции» как главной и основной формы ведения военных действий, появление новых видов операций (космических, противоракетных, информационно-психологических, радиоэлектронно-огневых, роботизированных и др.);

– переход от количественных критериев расчета соотношения боевых возможностей к качественным, выход на ведущее место соотношения по высокоточному оружию, оружию на новых физических принципах;

– относительное снижение роли наземных сил в достижении целей военных действий и выход на первый план видов вооруженных сил, на вооружении которых имеется высокоточное оружие и оружие на новых физических принципах (военно-воздушные, военно-морские, космические силы, а также войска радиоэлектронной борьбы);

– сокращение сроков выполнения боевых задач и общего времени проведения операции, связанное с высокой эффективностью оружия;

– уменьшение нарядов высокоточных сил и средств поражения, необходимых для решения типовых задач, непосредственно влияющее на необходимость и масштабы применения ядерного оружия;

– усиление централизации и автоматизации управления, с одной стороны, и децентрализации исполнения (предоставление нижестоящим командирам полной самостоятельности при выборе сил, средств и способов действий) – с другой;

– появление новой концепции ведения военных действий в едином информационном пространстве с использованием объединенных информационно-управляющих сетей и формирования высокой сетевой архитектуры – глобальные и локальные информационные сети.

При этом подчеркивалось (уже в первом десятилетии нового века), что в соответствии с национальной военной стратегией США применение группировок американских вооруженных сил должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

– военная сила должна применяться решительно и целенаправленно, что требует заблаговременного и тщательного анализа обстановки;

– вооруженные силы должны применяться комплексно в интересах максимального использования уникальных возможностей каждого вида вооруженных сил;

– применение вооруженных сил США предпочтительно в составе военно-политических союзов или коалиционных группировок войск (сил)[9]. Последнее обстоятельство особенно важно – именно в начале века обнаруживается целенаправленное стремление США создать широкую военно-политическую коалицию, границы которой выходили бы за пределы существовавшей в то время зоны ответственности НАТО. Расширение НАТО продолжалось, но оно сопровождалось и развитием двусторонних отношений США и усилий по консолидации западной цивилизационной коалиции, в которой не предусматривалось места для России и большинства других стран.

Оценка правящей элитой России такого развития МО и ВПО – осторожная и не всегда последовательная – завершилась точной оценкой состояния МО-ВПО В. В. Путиным в феврале 2007 года на конференции по безопасности в Мюнхене. В 2024 году, сказанные оценки В. Путиным оказались также и адекватным прогнозом: «Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации».

И далее – политике Запада: «Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, – и сейчас мы только начали дискутировать об этом – это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела – концепции однополярного мира… Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало»[10].

Иными словами, в целом к 2007 году произошла переоценка состояния МО и ВПО в мире и адекватная оценка военной политики Запада со стороны руководителя внешней и военной политики России.

Среди военных экспертов аналогичные оценки также прозвучали в то время: «В целом, за счет создания и принятия на вооружение новых боевых и обеспечивающих систем и средств планировалось существенно повысить способность вооруженных сил вести решительные боевые действия и достигать всеобъемлющего превосходства над любым противником[11]. В то же время каждый из них должен применяться в боевой обстановке по своему предназначению и служить инструментом, усиливающим возможности человека в бою[12].

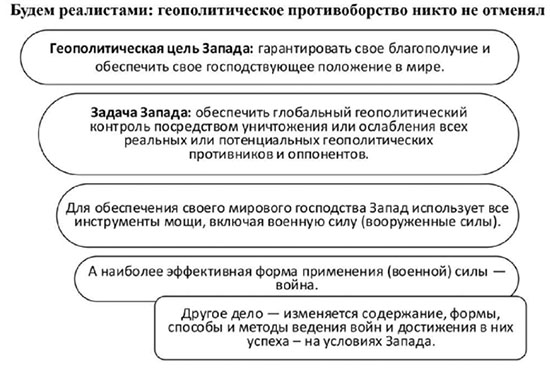

Известна (и была сформулирована в то же время) взаимосвязь и последовательность внешнеполитических целей Запада в формировании МО-ВПО и военной стратегии всей западной коалиции, которую, например, еще в начале первого десятилетия нового века бывшие советники НГШ ВС РФ Попов И.М. и Хамзатов М.М показали следующим образом, обращаясь, прежде всего, к тому большинству в российской элите, которое продолжала верить, что их интересы совпадают с интересами Запада:

Не случайно в 2007 году В. Путин сказал о нарастающей военной конфликтности между разными частями мировой цивилизации. С прекращением колониальных войн преобладающими стали внутригосударственные вооруженные конфликты, которые в 1975–2010 гг., за незначительным исключением, составляли в каждом году до 80% и более от общего числа вооруженных конфликтов, учтенных в базе данных UCDP. В последние годы их доля снизилась за счет интернационализации внутренних конфликтов, которая в 1947–1956 гг. не наблюдалась, а в 1957–1979 гг. была сравнительно редкой. В 2014 г. внутренние конфликты, переросшие в международные, составили треть от общего числа конфликтов (13 из 40). К их числу относятся вооруженные конфликты в Афганистане, Азербайджане (Нагорный Карабах), Ираке, Йемене, Мали, Нигерии, Сомали, США, Южном Судане, Уганде и 3 конфликта на Украине (Донецк, Луганск, Новороссия).

США, как внешняя противоборствующая сторона, были вовлечены в 4 конфликта, Бельгия, Великобритания, Иордания, Россия и Франция – в 3. Но начиная с 2001 г. США чаще всего выступают дополнительной внешней противоборствующей стороной практически во всех интернационализированных внутренних конфликтах[13].

США стали стороной, стремящейся максимально обострить существующие конфликтные зоны. Это – условие сохранения ими контроля над военно-политической обстановкой в мире. Было признано, что участие войск внешних противоборствующих сторон, по мнению многих экспертов, таит в себе серьезную угрозу для прекращения конфликта. Именно этого и добиваются США. Привлечение дополнительных ресурсов и увеличение числа противоборствующих сторон, которым труднее прийти к соглашению, могут привести к увеличению продолжительности и тяжести вооруженного конфликта.[14] Как видно на диаграмме, наибольший потенциал вооруженных конфликтов – во внутригосударственных (как правило, межцивилизационных) и во внутренних конфликтах, которые при внешней «помощи» переросли в международные конфликты. Пример СВО – наиболее показателен. Внутриполитический конфликт был создан Западом, в том числе еще до переворота в Киеве в 2014 году, поддержан после переворота и переведен в военный конфликт в 2014–2022 годах. СВО стала лишь этапом перехода внутреннего конфликта на Украине в военный международный конфликт.

Число погибших в вооруженных конфликтах с участием государства, которые ведутся за пределами территории государства, которое было практически сведено к нулю с середины 1970-х годов, когда прекратились колониальные войны в1953–1959 гг., вновь начало снова расти с 1990-х годов, когда, как казалось, в однополярном мире было обеспечено контролируемое доминирование глобализации[15].

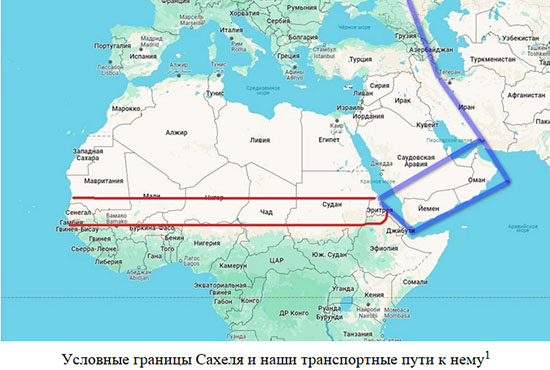

Другой современный пример – нарастающий внутренний конфликт в Африке, где ряд стран пытаются освободиться от неоколониальной зависимости от Франции США. Географически это колоссальный регион от восточного побережья Африки (Красное море) до берегов Атлантики. В него входят страны от Судана на востоке до Сенегала и Мавритании на западе. Сахель – переходная зона между выжженной Сахарой и тропическими лесами центра континента.

[16]

[16]

Плюсом Сахеля является то, что это зона покрытая саваннами (в отличие от пустынь) и частично лесами, так что там возможно какое-никакое земледелие и скотоводство. Следовательно, там есть население и пусть простая, но экономическая жизнь. Также саванны Сахеля (ещё одно название – Суданский пояс) гораздо более пригодны для транспортных путей, нежели пески Сахары. Он включает в себя огромные государства: Судан, Мали, Нигер, Чад, Мавританию.

Через них возможно «прорубить» окно к южной Атлантике. Для этого – всего-ничего – нужно выгнать прозападные правительства из данных стран. А также их «прокси»-силы в виде боевиков «под знаменем ислама». Чем наши военные специалисты уже и занимаются несколько лет. В четырех государствах – Чаде, Нигере, Мали и Буркина-Фасо – в ходе переворотов последних лет установились дружественные России режимы. Оттуда были выведены войска западных стран, прежде всего Франции и США.

Сейчас пока продолжаются серьезные контртеррористические акции в Мали и Буркина-Фасо. В районе малийского Томбукту на севере страны местные ВС при поддержке «вагнеровцев» и авиации освободили от бандитов ряд населённых пунктов. Идут также бои у границы Мали и Мавритании. Как сообщает ТГ-канал «Рыбарь», там окопались террористы, поддерживаемые Западом. Сейчас Мавритания стала для бандформирований своеобразным опорным пунктом, откуда они прорываются в Мали. На фоне успехов проправительственных сил, прозападные боевики переходят к тактике точечных ударов, что говорит об их ослаблении.

________________________________________

[1] См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальная стратегия в 20-е годы XXI столетия: возможные и вероятные варианты (сс. 365–376). В кн.: Тенденции развития системы международных отношений и их влияние на управление национальной обороной Российской Федерации: сборник материалов круглого стола (19 августа 2022 г.) / под общ. ред. А.С. Коржевского; ВАГШ ВС РФ. – М.: Издательский дом «УМЦ», 2022. – 544 с.

[2] Эту замедленность можно объяснить как «романтизмом» в отношении политики Запада, так и отсутствием у России (прежде всего, у президента страны) достаточных возможностей после фактического превращения её в 90-е годы в полуколониальное государство, не обладавшее реальным суверенитетом.

[3] Именно в СНБ 2021 года был нормативно утвержден принцип безопасности, сочетающий интересы безопасности и социально-экономического развития.

[4] Примечателен в этой связи опыт проведения конференции по Украине в Швейцарии, где страны Запада попытались под любым предлогом собрать максимальное число участников, представив их в качестве антироссийской коалиции.

[5] На август 2023 года 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, около 20 из них официально обратились с просьбой о приёме. На саммите в августе 2023 было сообщено, что Иран, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов с 1 января 2024 года. После прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея он отказался от вступления в БРИКС. Таким образом, 1 января 2024 года пять приглашённых стран стали членами БРИКС.

[6] Коали́ция (от лат. coalitio – союз) – согласие, добровольное объединение нескольких групп кого-либо (например: государств, организаций, политических партий, лиц) для достижения определённой цели в чём-либо. В отличие от некоторых других типов объединений, например, союзов, блоков, каждый из участников коалиции сохраняет самостоятельность в делах, не связанных с целью коалиции. После достижения цели коалиция может распасться.

[7] Лавров С.В. Выступление 1 сентября 2023 г. в МГИМО-Университете, 01.09.2023 / mgimo.ru.01/09/2023.

[8] Евдаков В.И., Домрачеев В.Б. Взгляды на применение вооруженных сил США в войнах начала XXI века // Вестник академии военных наук. 2008, № 2.

[9] Евдаков В.И., Домрачеев В.Б. Взгляды на применение вооруженных сил США в войнах начала XXI века // Вестник академии военных наук. 2008, № 2.

[10] Путин В.В. Стенограмма: Выступление и дискуссия на конференции по безопасности в Мюнхене. Официальный сайт В.В. Путина.10 февраля 2007 г. / http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034

[11] Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2020, – 610 с.

[12] Доклад к.и.н. руководителя независимого экспертно-аналитического центра «ЭПОХА» И.М. Попова «Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности государства» на открытии Дней науки 2014 «Современные аспекты международной безопасности» // МГИМО. 2014. 9 апреля. URL: http://eurasian-defence.ru/node/30886

[13] См. Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке. – М.: ИД «Международные отношения», 2019, 808 с.

[14] Щербакова. Е. Людские потери в вооруженных конфликтах в мире: 1946–2015 гг., – с. 15.

[15] demreview.hse.ru

[16] https://dzen.ru/a/ZjNPZk-iMWDwZmhY. 2 мая 2024 г