Ключевые слова: археологическое время, палеоантропологическое время, археолого-историческое время, логарифмический масштаб времени, «Фибоначчиева» модель археологической эпохи, информатико-кибернетическая модель иерархической системы Человечества, модельное археологическое время

Аннотация. Понятие «археологическое время» рассматривается как термин, обозначающий временной аспект археологической эпохи: время, в течение которого произошло превращение звероподобного предка человека, принадлежавшего Биосфере, в человека-личность-субъект истории. Предлагается производить счёт археологического времени с помощью двух единиц измерения: не только в размерных метрических единицах – общепринятых тысячелетиях до н.э., но и в безразмерных логарифмических единицах (т.е. в логарифмическом масштабе времени) – в периодах археологической эпохи, или АЭ-периодах, на базе предложенной авторами модели хронологии и периодизации археологической эпохи. Археологическое время, измеренное в АЭ-периодах, предлагается называть «модельным археологическое временем». Отмечается, что подобным же образом единицей измерения в «системе трёх веков» принят «век». Делается вывод, что именно использование модельного археологического времени позволяет проводить продуктивные аналогии между циклически (точнее – спирально) повторяющимися элементами археологических субэпох.

Что такое археологическое время? Чёткого ответа на этот вопрос нет, поскольку специальной статьи под таким названием нет ни в энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, ни в Советской исторической, ни в Большой советской, ни в Большой российской энциклопедиях. В литературе предмета отмечают: «археологическое время – время особое. Археолог очень часто не имеет возможности фиксировать определенное время, а вынужден оперировать временными периодами неопределенной длительности. Он способен восстановить последовательность отдельных явлений, но не способен точно установить, как долго длилось то или иное явление» [История …, 1983]. Или: «Археологическое время – интенсивность заметных исследователю изменений в древней археологизировавшейся культуре» [Проблемы хронологии..., 1991]. А также: «Археологическое время – собственное время общественных систем прошлого» [Чеха, 1996]. И даже: «Археологическое время можно называть эпохой, внутри которой выделяются более дробные хронотаксоны: периоды, этапы и т.д.» [Вампилова, 2010]. Современное поэтическое определение: «вечность, понимаемая как археологическое время» [Никитин].

Мы, со своей стороны, можем указать, что археологическое время – это время, в течение которого произошло превращение звероподобного предка человека, принадлежавшего Биосфере, в человека, в субъекта истории, принадлежащей Человечеству, и истории человека, создавшего: а) рукотворную, вторую среду обитания, и б) рукотворный, письменный источник изучения собственной истории.

Определив понятие «археологическое время» как временную составляющую археологической эпохи, её временной аспект, мы получаем термин, обозначающий это понятие.

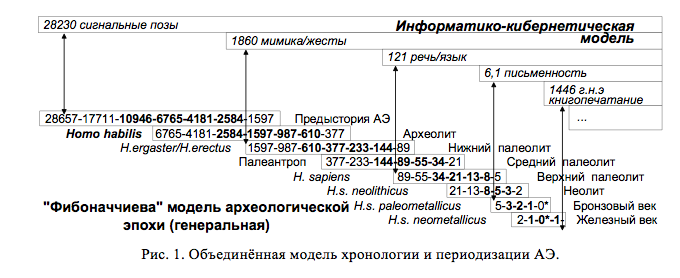

Напомним, что сам термин «археологическая эпоха» (АЭ) обозначает ту часть истории человечества, содержание, процессы, эволюцию и историю которой восстанавливают и изучают по археологическим источникам [Щапова 2005:15]. «Фибоначчиева» модель хронологии и периодизации АЭ (опирающаяся на известный в математике «ряд Фибоначчи», выстроенный в обратном порядке, в тыс. лет до н.э.: – 28657 – 17711 – 10946 – 6765 – 4181 – 2584 – 1597 – 987 – 610 – 377 – 233 – 144 – 89 – 55 – 34 – 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1– 1 [Щапова, 2000, 2005, 2011]), хорошо соответствуют датам, установленным поколениями археологов эмпирически.

Указанные соответствия сведены в таблицу:

|

Название археологических этапов АЭ |

Эмпирическая |

Хронология и периодизация АЭ, |

|

Олдувай |

3000 – 800 |

2584 – 1587 – 987 – 610 |

|

Ашель |

600 – 140 (120) |

610 – 377 – 233 – 144 |

|

Мустье |

140 (120) – 40 |

144 – 89 – 55 – 34 |

|

Верхний палеолит |

40 – 8 |

34– 21 – 13 – 8 |

|

Неолит+энеолит |

8 – 5 – 3 |

8 – 5 – 3 |

|

Бронзовый век |

3 – 2 – 1 |

3 – 2 – 1 |

|

Железный век |

1 – 0 – 1 н.э. |

1 – 0 + |

АЭ имеет структуру «лестницы внахлёст Щаповой», каждая ступень (археологическая субэпоха АСЭ) которой наполовину – в логарифмическом масштабе времени! – перекрыта предыдущей и последующей ступенями. АЭ включает восемь археологических АСЭ: «предысторию», археолит, нижний, средний и верхний палеолит, неолит, бронзовый и железный века. Каждая АСЭ в общем случае состоит из шести периодов, объединённых в три фазы развития: первую скрытую (становление), вторую явную (эволюция), третью скрытую (инволюция). Представление об АСЭ обладает эвристической силой, позволяя сравнивать между собой функционально аналогичные процессы, относящиеся к совершенно различным историческим отрезкам АЭ, и, наоборот, разделяя одновременно протекающие процессы, относящиеся к разным АСЭ.

Поскольку мы работаем с предложенной нами ранее моделью хронологии и периодизации АЭ (объединение «Фибоначчиевой» модели АЭ и информатико-кибернетической модели самоуправляющейся иерархической системы Человечества [Гринченко, 2004, 2007, 2010]) [Гринченко, Щапова, 2010, 2013, 2014, 2013-2015; Grinchenko, Shchapova, 2010] (рис. 1), которая многоаспектна в дефинициях её частей, приходим к выводу, что такая же многоаспектность характерна и для дефиниций археологического времени. Расширяя или сужая временные пределы исследования, ужесточая или смягчая критерии оценок, понятию АЭ можно придать разный смысл.

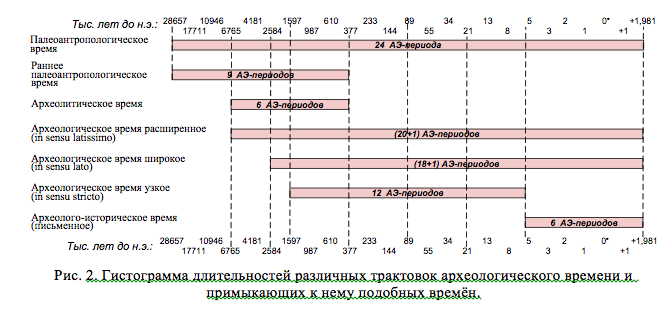

Действительно, в рамках модели выделены АЭ в расширенном смысле (in sensu latissimo), АЭ в широком смысле (in sensu lato) и АЭ в узком смысле (in sensu stricto). Кроме того, археологической эпохе как таковой предшествует «ранняя палеоантропологическая эпоха» (28657-377 тыс. лет до н.э.) с последующим её развитием, параллельным АЭ. Важнейшей – переходной от биологического к социальному – частью АЭ является АСЭ «археолит» (6765-377 тыс. лет до н.э.) [Щапова, 2005]. Наконец, начиная с 5 тысячелетия до н.э. и практически до наших дней, АЭ представляет собой «археолого-историческую», или «письменную», эпоху. Каждой части археологической истории Человечества соответствует её собственное археологическое время (рис. 2).

Заметим: «Палеоантропология: в отечественной традиции – направление антропологии, занимающееся изучением антропогенеза и расогенеза на ископаемом материале независимо от его древности» [Антропологический словарь, 2003: 195]. Модель приводит нас к необходимости выделить из «палеоантропологического времени» «раннее палеоантропологическое время» в пределах 28657-377 тыс. лет до н.э., что позволяет относить археолит симультанно и целостно и к «раннему палеоантропологическому времени», и к «археолитическому времени» (6765-377 тыс. лет до н.э.), и к «расширенному археологическому времени» (от 6765 тыс. лет до н.э. до практически наших дней).

Таким образом, начало каждого «археологического времени» может быть установлено сообразно широте обзора, который необходим в конкретном контексте, в пределах от 28,7 млн. лет до 5 тыс. лет до н.э. Аналогично: конец выделяемого «археологического времени» можно фиксировать, исходя из контекста исследования, в пределах от 377 тыс. лет до н.э. до 1,981 тысячи лет н.э. Эта последняя дата является расчётной, полученной в рамках информатико-кибернетической модели иерархической системы Человечества как момент перехода системы Человечества из состояния «младенчество-детство-отрочество-юность» (когда «иерархическая сложность», т.е. число уровней/ярусов в системной иерархии [Гринченко, 2010], нарастала) в состояние «зрелости», соответствующее максимуму его потенциальной «иерархической сложности». Именно этот переломный момент в развитии системы Человечества естественно рассматривать как конец «собственно» археологической эпохи и начало следующей, выделенной таким образом, эпохи, название которой пока не дано.

Счёт археологического времени можно производить с помощью двух единиц измерения. Одна из них, размерная метрическая, очевидна – это тысячелетия/столетия/декады/годы (до н.э.), соответствующие макро-/мезо-/милли-/микро-семантическим масштабам процессов. Другая единица измерения времени базируется на упомянутой выше модели хронологии и периодизации АЭ, и называется «АЭ-периодом», т.е. является безразмерной логарифмической единицей времени (речь идёт об измерении его в логарифмическом масштабе). Использование этой единицы измерения переводит соответствующее «археологическое время» в ранг «модельного археологического времени». Далее будем использовать эту формулировку как термин.

Подобным же образом единицей измерения в «Системе Трёх Веков» (СТВ) принят век (т.е. "СТВ-век")! Эта система, предложенная К.Ю.Томсеном в 1836 г., номинативна, т.е. её схема не содержит оценок времён начала и конца «веков» – каменного, бронзового и железного. Затем, «к началу XX столетия «система трёх веков» превратилась в шестиступенчатую схему, … к трём томсеновским векам добавились эпохи мезолита, неолита и энеолита» [Бочкарёв, 2009]. Их датирование и сейчас остаётся не вполне определённым. Опираясь лишь на эмпирические данные, это весьма затруднительно: «за деревьями леса не видно».

Кстати говоря, трёхступенчатую и шестиступенчатую схемы СТВ можно было бы представить и в виде лестниц, но это будут «лестницы встык». На наш взгляд, именно отсутствие в таких лестницах «нахлёста» (см. выше) является главной причиной сложностей отнесения некоторых археологических артефактов и феноменов к тому или иному «веку» либо его отделу.

Использование мультидисциплинарного подхода, т.е. привлечения упомянутой выше математико-кибернетической модели хронологии и периодизации АЭ – «лестницы внахлёст Щаповой» – существенно меняет ситуацию.

Действительно, на её основе можно говорить, что продолжительность, например, АСЭ археолита, составляет 6765-377=6388 тысяч лет, а АСЭ верхнего палеолита – 89-5=84 тысяч лет. Но так же правильным будет и утверждение, что продолжительность каждого из них составляет 6 АЭ-периодов. Точно так же можно констатировать, что продолжительность археолого-исторического времени как около 7 тысяч лет, так и те же 6 АЭ-периодов. Таким образом, любой сдвиг некоторого отрезка времени вдоль шкалы длительности АЭ существенно изменяет его продолжительность в тысячелетиях, не меняя его продолжительности в логарифмических модельных единицах – АЭ-периодах. То есть использование модельного археологического времени как раз и позволяет проводить продуктивные аналогии между циклически (точнее – спирально) повторяющимися элементами различных АСЭ.

Произведённое таким путём расширение способов измерения археологического времени – введение понятия модельного археологического времени – позволяет снять проблему, смысл которой отражает следующая обширная цитата: «Есть и специфические проблемы, свойственные лишь отдельным разделам археологии. Например, археологическое время (интенсивность заметных исследователю изменений в древней археологизировавшейся культуре) течёт для разных археологов по-разному. Более того, понимание самого археологического времени далеко не одинаково. В дописьменный период время мыслится исследователями большими отрезками, по нескольку столетий или тысячелетий (особенно это заметно в эпоху камня). Внутри же этих отрезков хронологические изменения не улавливаются и кажутся археологам не важными. Таким образом, хронология в узком смысле слова практически атрофируется в пользу периодизации, методы которой детализируются до мелочей. С появлением письменных источников требования к точности хронологии увеличиваются в несколько раз. Основой абсолютного датирования становятся письменные источники и дендрохронология. Изредка возможна датировка комплекса методами археологии с точностью до года и месяца. Вместе с тем возникают и ситуации, когда для памятников одного круга существует несколько внутренне непротиворечивых хронологических систем. Увеличение количества письменных свидетельств делает крайне соблазнительным сократить весьма трудоёмкую работу по построению собственно археологической хронологии и обходиться лишь данными письменных источников. В результате археологическое время самостоятельно вообще не рассматривается и археология превращается в иллюстрирование письменной истории» [Проблемы хронологии … 1991: 3]. При всей дискуссионности предложенного здесь определения археологического времени, трудно не согласиться с большинством этих высказываний, и нельзя на них не откликнуться.

Заключение

Итак, составляющие структуру Мироздания иерархические самоуправляющиеся системы – Неживое, Живое и Личностно-производственно-социальное – с нашей точки зрения имеют каждая своё собственное время:

1. Неживая природа (в первом приближении):

1.1. Физическое время;

1.2. Геологическое время;

2. Живая природа (в первом приближении):

2.1. Палеонтологическое время;

2.2. Биологическое время;

2.3. Биосоциальное время;

3. Личностно-производственно-социальная природа (в контексте археологической эпохи):

3.1. Палеоантропологическое время (2 варианта трактовки);

3.2. Археолитическое время;

3.3. Археологическое время (3 варианта трактовки);

3.4. Археолого-историческое (письменное) время;

3.5. Историческое время.

Таким образом, можно утверждать, что только мультидисциплинарный подход, базирующийся на математико-кибернетическом моделировании, позволяет преодолеть трудности выявления сути археологического времени и предложить его непротиворечивую концепцию, включающую такую его форму, как модельное археологическое время. Находясь в рамках собственно археологии, эту задачу нельзя не только решить, но даже и поставить.

Литература

1)Антропологический словарь. М.: Классикс Стиль, 2003, 328 с.

3)Теория регионального историко-географического анализа // Псковский регионологический журнал, 2010,

4)Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и периодической структуры). М.: ИПИРАН, Мир, 2004. 512 с.

5)Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической природы). М.: ИПИРАН, 2007. 456 с.

6)Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование, 2010, № 6. С. 112-126.

7)Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. История Человечества: модели периодизации // Вестник РАН. 2010. № 12. С. 1076-1084.

8)Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Пространство и время в археологии. Часть 1. Хронология и периодизация археологической эпохи // Пространство и время. 2013. № 2. С. 72-81; Часть 2. Разветвления в модели периодизации археологической эпохи // Пространство и время. 2013. № 3. С. 54-65; Часть 3. Метрика базисной археологической структуры // Пространство и время. 2014. № 1. С. 78-89; Часть 4. Доминанты деятельности субъектов в структуре археологических субэпох // Пространство и время. 2014. № 3 (17). С. 144-156; Часть 5. Археологические культуры каменного века // Пространство и время. 2015. № 1-2 (19-20). С. 136-150; Часть 6. Археологические культуры бронзового и железного веков // Пространство и время. 2015. № 3 (21).

9)Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Информационные технологии в истории Человечества. М.: Новые технологии, 2013. 32 с. (прилож. к журн. «Информационные технологии». № 8/2013).

10)Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. «Доархеологическая» геохронология и «золотое сечение» // Пространство и время, 2014, № 4 (18). С. 35-47.

11)История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Ред. коллегия: Ю.В. Бромлей, А.И. Першиц, Ю.И. Семенов. М. Наука. 1983. 432 с.

12)Никитин Е. Войти в литературу – http://literratura.org/publicism/892-evgeniy-nikitin-voyti-v-literaturu.html

13)Проблемы хронологии и периодизации в археологии // Археологические изыскания. Вып. 3. Л.: ЛО ИА АН СССР, ИИМК РАН, МАЭ РАН, 1991. 142 с.

14)Чеха В.П. Природная среда палеолита (средняя Сибирь). Автореф. дисс. ... доктора географических наук. Новосибирск, 1996.

15)Щапова Ю.Л. Хронология и периодизации древнейшей истории как числовая последовательность (ряд Фибоначчи) // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 25, март 2000.

16)Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель. М.: КомКнига, 2005. 192 с.

17)Щапова Ю.Л. Материальное производство в археологическую эпоху. СПбАлетейяс

18)Grinchenko S.N., Shchapova Yu.L.

Благодарности. Многие темы, затронутые в настоящей статье, обсуждались нами ранее с активными членами МОИП – С.В.Багоцким, И.А.Игнатьевым, Б.И.Кудриным, А.П.Левичем, А.И.Орловым, О.В.Марковым, А.С.Харитоновым, Ю.В.Чайковским, Б.С.Шорниковым, членами Комиссии по применению естественнонаучных методов в археологии, слушателями Международного университета междисциплинарных знаний, и многими другими коллегами. Всем им авторы приносят огромную благодарность!

S.N.Grinchenko,

Y.L. Shchapova

About archaeological time

Keywords: archaeological time, Paleoanthropological time, archaeological and historical time, logarithmic time scale, "Fibonacci" model of archaeological epoch, informatics-cybernetic model of Humankind's hierarchical system, model archaeological time

Annotation. The concept of "archeological time" is regarded as a term denoting the temporal aspect of the archaeological epoch: the time during which took place the conversion of brutalize human ancestor, belonged to the Biosphere, in the human-person-subject of history. It is proposed to make the score of archaeological time by means of two units of measurement: not only in dimension metric units – generally accepted millenniums BC, but in non-dimensional logarithmic units (i.e. in logarithmic scale of time) – in archaeological epoch periods or AE-periods, based on proposed by authors the archaeological epoch chronology and periodization model. Archaeological time, measured in the AE-periods, it is proposed to call "model archaeological time". It is noted that in a similar manner the unit of measurement in the "system of three ages" adopted "age". It is concluded that to use of model archaeological time allows to conduct productive analogies between cyclically (or more precisely – spirally) repeated elements of archaeological sub-epochs.

С.Н.Гринченко1, Ю.Л.Щапова2

1 Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, доктор технических наук, профессор, действительный член МОИП;

2 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, Почётный член МОИП, член Совета МОИП