Каждый народ в известную эпоху имеет свой политический идеал... Если мы видим народ, который не имеет уже более никаких политических целей впереди, которому нечего желать и не за что бороться, то мы можем быть уверены, что он уже выполнил свою роль в истории, что он клонится к упадку, находится в периоде вырождения[1]

Е.И. Мартынов, русский военный теоретик *

Провал внешней политики СССР-России

Весь период с конца 1970-х годов в СССР и России характеризовался отсутствием сколько-нибудь продуманной, обоснованной, системной и последовательной стратегии развития государства.

Если рубеж и первую половину 80-х годов можно охарактеризовать как период вялых попыток правящей советской элиты улучшения политико-идеологической доктрины и стратегии социалистического развития со стороны дряхлеющего советского руководства*, то следующий период – после прихода к власти Горбачёва и его окружения из «внутрисистемной оппозиции КПСС», – полным отсутствием сколько-нибудь продуманной созидательной идеологии и стратегии развития. Эту пустоту заменила откровенная ставка на публичную «деидеологизацию» и «борьбу с этатизмом» (т. е. как в первом, так и втором случае – государством).

В реальности был дан старт разрушению существовавшей системы ценности и институтов, в том числе идеологических и политических.

Отсутствие идей, концепции и, как неизбежный результат, стратегии у Горбачёва (что совершенно не беспокоило ни лично его, ни его окружение) вело страну к неизбежному хаосу, который закономерно наступил в 1990-1991 гг.

Именно в этот период, на рубеже 80-х и 90-х годов, на Западе осознанно и целенаправленно делали ставку не на мнимых, а реальных политико-идеологических и экономических приоритетах в развитии общества и государства – приоритетах развития человеческого капитала, когда была создана специальная комиссия (ПРООН), выработаны наиболее приоритетные критерии (образование, душевой доход и ожидаемая продолжительность жизни), вычленено исключительное значение институтов развития национального человеческого капитала (НЧК).

Другими словами, в то самое время, когда в развитых странах Запада были чётко сформулированы приоритеты и стратегия развития, в СССР и в России правящая элита занималась идеологическими и политическими шараханьями, сопровождаемая пустословием «интеллектуалов» из внутрисистемной оппозиции в КПСС.

Неслучайно поэтому, что с конца 80-х годов развитие СССР/России шло стремительно по нисходящей, а Запада – по восходящей. Неправильный выбор идеологии как системы мер стратегического планирования и стратегии предопределил развал СССР и деградацию России. Ошибка (в теории) была исправлена только в 2021 г. с принятием Стратегии национальной безопасности. Эта ошибка усугубилась многочисленными наслоениями прошлого, прежде всего механизма реализации и тех конкретных представителей правящей элиты, которые должны были это сделать. На смену советско-партийной правящей элите пришёл круг случайных (с точки зрения политики и политической идеологии), бессистемных последователей западной либеральной школы, точнее, её упрощённо-примитивного заимствованного варианта.

Можно, конечно, считать, что создание хаоса и было стратегией Горбачёва по ликвидации коммунистической идеологии и системы управления, а стратегия хаоса в развале СССР – стратегией Ельцина и его окружения, но это признание скорее констатация того, что уже произошло, а не того, что ими планировалось.

В любом случае остаётся фактом, который стоит просто признать: с начала 80-х годов шло систематическое наступление и разрушение институтов государства, прежде всего силовых – сначала МВД (когда за штаты было выведено более 200 тыс. профессионалов), затем с середины 80-х годов дискредитация КГБ и сознательный развал его основных управлений, а затем – армии и флота СССР и его судебной системы, вплоть до ликвидации прокуратуры.

Эти институты до настоящего времени так полностью и не восстановлены. СВО просто отчётливо показала все те ошибки, которые были сделаны с конца 80-х годов, начиная с отрицания афганского опыта в военном деле, отсутствия системы национальной безопасности и контроля над иностранными институтами гражданского общества.

Переворот 1991 г., развал СССР и демонтаж институтов государства и последовавшие за ним силовые изменения в обществе, государстве и экономике стали естественными предпосылками для нового переворота 1993 г., который закрепил смену власти и приход к управлению государством случайных людей, не имеющих (как и Горбачёв) ни идеи, ни стратегии.

Эта ситуация сохранилась вплоть до 2000 г., когда к власти пришёл В.В. Путин, который осторожно стал менять правящую элиту и политический курс страны. Этот процесс, получивший новый толчок после начала СВО, продолжается в настоящее время. Надо напомнить, что президент в 2000 г. фактически не контролировал ни правительства Касьянова, ни регионы (даже после создания полпредств), ни СМИ, ни экономику, ни общество. Государственные институты представляли жалкое зрелище, когда, например, Северо-Кавказский военный округ (где насчитывалось более 350 тыс. военнослужащих) не смог обеспечит группировку для КТО в 50 тыс. чел.

В этих тяжелейших реальных условиях в России стала формироваться стратегия государства, что нашло номинальное выражение в появлении элементов долгосрочного стратегического планирования (концепций социально-экономического развития и национальной безопасности только в конце первого десятилетия нового века)*. Эти нормативные документы, как и последующие концепции и доктрины, не имели, однако ни системного представления, ни чётко сформулированных целей, ни механизмов реализации. Поэтому, строго говоря, сколько-нибудь оформленной политико-идеологически стратегии развития страны и безопасности государства вплоть до июля 2021 г. так и не появилось.

Стратегия национальной безопасности 2021 г.[2]стала первым системным документом стратегического планирования, который так и не был свободным от многих ошибок предыдущих концепций, а главное – не превратился из декларации в документ политического и экономического управления и механизм реализации стратегического планирования. Прежде всего в заявленном в Стратегии главном национальном приоритете – качестве и уровне развития человеческого потенциала*, который так и не стал таковым на практике.

Период 2022-2024 гг. – это период практической реализации идеи Стратегии в условиях СВО без системного обоснования и научного обеспечения. Это выразилось как в политико-идеологических шараханьях от либерализма к национализму, так и медленном продвижении от глобализма к автаркии в экономике, попытках сочетания мер, которые, в принципе, противоречат друг другу.

Например, запретительной ставки ЦБ и стимулирования развития обрабатывающей промышленности.

Начавшаяся СВО и последующие напряжённые усилия сказались на заявленных темпах развития НЧК в Стратегии, но проблема, как оказалось, не в этом. В качестве главной (и единственной) национальной идеи Стратегии была сформулирована идея патриотизма, которая стала развиваться и обосновываться намного позже и только частью правящей элиты. Другая её часть, которая на протяжении десятилетий игнорировала интересы государства, осталась во власти, принимая важнейшие решения, т. е. фактически занималась нейтрализацией главной идеи стратегии. Ещё хуже – эта часть продолжала заниматься подготовкой той части общества, которая ориентируется на глобализм и антинациональные цели и институты, оставаясь во власти и даже руководя важнейшими институтами.

Опыт СССР и КПСС сегодня очень важен: советская система с рождения опиралась на идеологическое освящение своего существования, на идеологизацию общества и народа. Её лидеры служили определённой доктрине, что не исключало, конечно, личных амбиций и интересов. По мере старения и бюрократизации системы, действовавшей, как и партия, в бесконкурентной среде, бюрократизировалась и идеология, уступая место прагматизму без границ. «Живая душа идеологии выхолащивалась, оставалась лишь оболочка. Идеология становилась маской, скрывавшей безыдейность и судорожное цепляние за власть. Происходила деидеологизация руководства и кадров в целом»[3]. Сейчас именно это и происходит в идеологии части правящей элиты России, составляющей по факту большинство, потому что именно эта часть сформировалась в безыдейные 90-е и нулевые.

К сожалению, многое из негативного последнего опыта КПСС воспроизводится сегодня. Примерно то же самое происходит в государственном управлении, когда фактический развал КПСС означал и ликвидацию единой государственной системы управления, которая окончательно сформировалась при Л.И. Брежневе: костяк Политбюро составляли не просто его члены, но и руководители основных государственных институтов – Совета Министров и аппарата правительства, КГБ, Минобороны и МИД.

Именно они в узком составе принимали в декабре 1979 г. решение о вводе войск в Афганистан. Примечательно, что к этому не были допущены даже те, кто формально имел на это полное право – члены ЦК, руководители среднего звена в ЦК и соответствующих органах власти.

Вторая половина 80-х годов стала периодом полной деградации и дезориентации советских и партийных чиновников, которые откровенно признавали, что не знают, куда надо «выгребать». Такая дезориентация и дезорганизация продолжалась все последующие годы, но на разных этапах отличалась своими особенностями.

Если на первом, горбачёвском, никто вообще не заморачивался стратегией и идеологией, потому что Горбачёв и Яковлев открыто дезавуировали и первое, и второе, деидеологизировав идеологию, то на втором, «демократическом», этапе идеологию, как и стратегию развития, просто заимствовали у Запада: либо как Козырев, либо как Ельцин, когда идеологией стало сохранение личной власти Ельцина и его окружения.

Приход В.В. Путина к власти в реальности означал получение им от прежней правящей элиты остатков власти, разрушенной экономики, общества и государства, не имея никаких существенных перспектив для быстрого восстановления государственных институтов.

Поэтому фраза В.В. Путина «утопить в сортире», прозвучавшая ещё до начала его президентства, означала заявление о возвращении в Россию государства, которое всегда исторически ассоциировалось с центральной властью.

Только после вступления в новый президентский срок (май 2024 г.) В.В. Путиным была заявлена идеологическая платформа, сформулированная в его первом указе: «В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей...»[4].

Итоги доминирования либералов в России и Европе

Особенно опасно сохранение либералов-антигосударственников во власти. Важно, что очень многие из соратников Яковлева и Черняева по ЦК КПСС и горбачёвскому окружению не просто живы, но и сохранили свои позиции. Более того, они создали свои школы и администрации университетов, НИИ и СМИ, которые откровенно продвигают эти идеи сегодня.

Горбачёв смог реанимировать тот слой антигосударственников правящей элиты страны (от Троцкого до Хрущёва), который постоянно зачищался И.В. Сталиным из политического пространства. Это слой «внутрипартийной системной оппозиции», который пришёл к власти вместе с Горбачёвым и Яковлевым, позже оказался дополненным радикальными демократами и конформистами в период Ельцина, не просто захватившими власть, но и сформировавшими интеллектуально-образовательную и культурную среду для своего воспроизводства.

В настоящее время этот достаточно узкий слой фактически управляет государством и составляет основу его кадровой политики, препятствуя развитию национальных институтов. Этот факт означает только одно: до настоящего времени результат борьбы между государственниками и антигосударственниками в России не решён.

Используя аналогию с начальным периодом существования Советского государства, можно констатировать, что «интернационализм-глобализм», лежавший в основе идеи создания Советского государства, ещё медленно вытесняется национальными лидерами и институтами. Примерно теми же темпами, как и в 20-е годы ХХ в. в СССР, который не закончился и в 40-е годы, когда часть правящей элиты поддержала план Маршалла, а затем продвинула к власти Хрущёва.

Теперь о главном – о будущем. Если этот процесс не будет как минимум сохранён, а лучше всего – ускорен, то Россию в будущем ожидает судьба бывших советских республик и большинства стран Восточной Европы, которые потеряли до 25% своего населения и чей уровень жизни остался низким относительно более развитых стран ЕС.

Номинальная стоимость заработной платы является индикатором, имеющим большое значение для предприятий, которые выводят своё производство за границу или передают его на субподряд, а также для рабочих, временно приезжающих в страну на заработки. Этим индикатором выявляется ещё большее расхождение между странами.

Данные Eurostat по уровню средней почасовой зарплаты в евро представлены в порядке убывания (табл. 1). В 2014 г. этот показатель снижался с 25,4 в Дании до 1,7 в Болгарии (т. е. соотношение 15:1). Внутри зоны евро данные разнятся от 18,3 в Люксембурге до 3,1 в Литве (6:1).

Таким образом, интеграция в ЕС бывших коммунистических стран привела не к выравниванию уровней жизни, а к установлению дифференцированной системы, основанной на неравенстве, т. е. активное и получившее хорошее образование при советской системе население за гроши трудится в качестве подсобной рабочей силы.

Польша стала главным производителем домашнего электрооборудования, Словакия с Румынией специализируются на выпуске автомобилей.

Континентальная реорганизация производства продукции превратила распределение доходов по странам в морально устаревший индикатор уровня неравенства. Особенно в том случае, если сравнивать «европейскую демократию» с «американской демократией». Отныне стало хорошим тоном считать США страной, где равенством даже и не пахнет. Однако простой подсчёт в масштабах ЕС выявил в 1990-2015 гг. триумф «ультралиберального» неравенства, избравшего Европу своей землей обетованной[5].

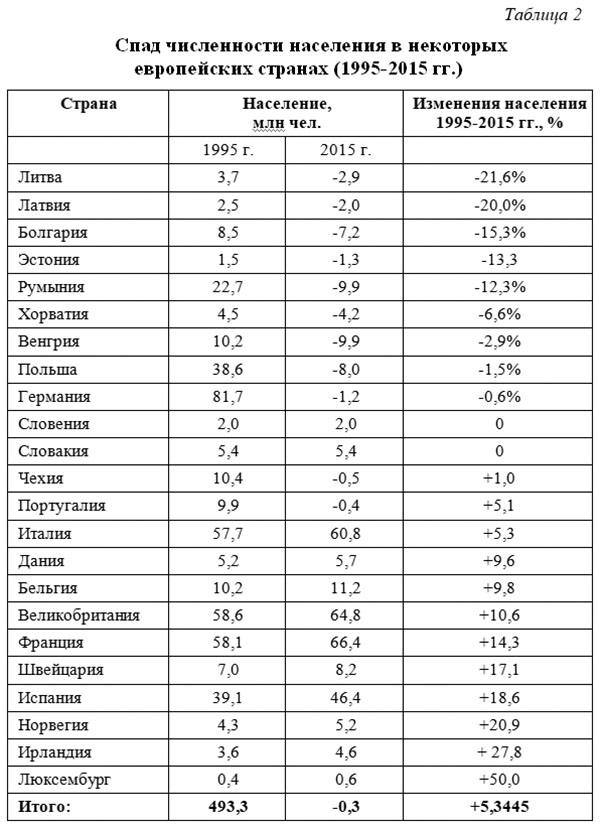

Всё это отражается прямо на демографическом положении «новых европейцев». Глобальная эволюция населения между 1995 и 2015 гг., естественная его убыль и сальдо миграции в 2015 г. свидетельствуют о том, что страны Восточной Европы с трудом выживают как нации.

В странах Балтии, Румынии и Болгарии произошло резкое снижение населения. Этот показатель достигал от 10 до 20%. И аналогичные процессы начались в Хорватии, Польше и Венгрии.

Лишь Чешская Республика и Словакия пока остаются на плаву (табл. 2)[6].

В табл. 2 показаны естественный прирост населения и сальдо миграции на 2015 г., т. е. это недавняя эволюция без проецирования на будущее дефицита рождаемости, вызванного резким снижением фертильности женщин. Только Германии удалось компенсировать свой отрицательный естественный прирост миграцией в массовом масштабе[7].

В целом в Восточной Европе снижение рождаемости и исход граждан дополняют друг друга, вызывая убыль населения. Следует отметить, что Эстония показывает положительное сальдо миграционного баланса, что даёт ей возможность компенсировать дефицит рождаемости.

Словения, Чехия и Словакия демонстрируют положительное миграционное сальдо, но скорее из-за наплыва украинцев. Возможно, это является признаком окончательной исторически и логически обоснованной интеграции в немецкое пространство, поскольку эти нации частично когда-то являлись частью Австро-Венгерской империи.

Испания и Португалия не отстают от большей части Восточной Европы в том, что касается убыли населения вследствие естественного снижения уровня рождаемости и роста эмиграции. Что касается Италии, то иммиграция в этой стране положительная, но её все равно недостаточно, чтобы восполнить убыль населения.

Итак, демографический потенциал «новых европейских стран» стремительно иссекает, развивая индустриальные страны Европы. Это неизбежно ждёт и Россию, если она вернётся в 90-е годы.

Долгосрочные цели внешнего силового влияния западной коалиции в новом миропорядке и правящая элита России

Высшая ценность США и стран западной коалиции (как заявлено) – демократия, которая трактуется в зависимости от конкретных тактических потребностей, конкретных интересов.

Если с самого начала попытаться коротко сформулировать главную политическую цель США и их союзников в отношении других стран на долгосрочную перспективу, то она может выглядеть следующим образом: добиться того, чтобы мировые процессы шли под контролем и в направлении приоритетов, определенных США и их союзниками по коалиции в соответствии с установленными ими же «демократическими» нормами и правилами. Причём только на время и далеко не всегда известными им самим.

Такая глобальная и системная цель предполагает наличие многих силовых инструментов, одним из основных среди которых являются собственные и контролируемые США государственные и общественные институты в других странах. Прежде всего в среде правящих элит важны в том числе и такие институты, которые формируют идеи, концепции, стратегии и доктрины. Роль идей и создаваемых для их реализации институтов очень велика, даже решающая.

Это означает, что кроме собственно политических, экономических и иных средств и методов в стратегии США в отношении других стран[8] должны существовать особенные средства по формированию институтов-идей и контролю над поведением правящих элит. Такими средствами могут быть как собственные средства-идеи, так и средства контроля над государственными – политическими, экономическими и прочими общественными – институтами со стороны соответствующих институтов США и над создаваемыми новыми (в том числе международными) институтами Запада.

В качестве примеров можно привести трёх американских экономистов*, которые получили Нобелевские премии в 2024 г. за исследование «положительного влияния демократии и демократических институтов развитых стран на другие государства» и формирования институтов и их влияния на уровень благосостояния общества.

Как отмечает профессор МГИМО МИД РФ М.И. Столбов, «выбор данного трио учёных в качестве лауреатов – одно из наиболее ожидаемых решений, принятых за последние годы, а сами по себе исследования Аджемоглу, Джонсона и Робинсона начала – середины 2000-х гг., посвящённые взаимосвязи институтов и экономического благосостояния, стали заметной страницей в эмпирической экономической истории, также оказав влияние на смежные исследовательские программы как в экономической, так и в политической науке»[9].

В частности, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон показали, что качество институтов и их влияние на благосостояние тесно коррелирует с двумя характеристиками освоения переселенцами из европейских стран новых земель в XVI-XIX вв.

Когда речь идёт о «неблагоприятном» сочетании для колонизаторов – численности местного населения, способного оказать сопротивление колонизаторам, и уровне смертности европейских переселенцев от болезней, характерных для той или иной подлежащей освоению территории, то колонизация сводилась к извлечению ресурсов в пользу метрополии. При этом не было стимулов для формирования передовых экономических и политических институтов на новых территориях. Соответственно, в долгосрочной перспективе это привело к укоренению так называемых экстрактивных институтов, которые консервировали экономическое отставание государств, возникших на месте колоний, которые изначально характеризовались неблагоприятным сочетанием упомянутых факторов.

И, наоборот, на территориях, где сопротивление местного населения было умеренным или слабым, а эпидемиологическая ситуация была более благоприятна, впоследствии появились государства с инклюзивными институтами, которые способствовали экономическому росту.

В качестве примеров-антиподов авторы использовали страны Африки южнее Сахары и территории, на которых впоследствии были образованы США и Канада. По их расчётам и с учётом контроля на другие потенциально значимые переменные, сочетание высокого уровня сопротивления местного населения и смертности европейских переселенцев от болезней приводило к консервации экономического отставания государств с экстрактивными институтами. Такие выводы, полученные исследователями в работах 2001-2002 гг., стали весомым контраргументом против неоклассической теории экономического роста и связанной с ней концепции конвергенции развивающихся и развитых стран по уровню дохода.

Иными словами, если сопротивление «демократическим» колонизаторам было слабое, а сами колонизаторы выживали успешно, то государства, оккупированные «развитыми странами», развивались успешно. И наоборот, где сопротивление захватчикам было сильное (как в России и в СССР, например), то развитие этих стран продвигалось медленными темпами.

Естественно, что такие выводы обоснованы фундаментальными заключениями: успех смены экстрактивных институтов на инклюзивные не гарантирован принципиально. Однако в этой связи любопытно смотрятся выводы их работ 2010-х годов, демонстрирующие, что распространение инновационных технологий, прежде всего ИКТ, – одно из фундаментальных условий, которые повышают вероятность успеха такого перехода.

М.И. Столбов вынужден даже сделать вывод, что «исследования Аджемоглу, Джонсона и Робинсона, по сути, не только направлены на объяснение межстрановых различий в уровне благосостояния в связи с качеством институтов, но и на обоснование целесообразности усилий по их трансформации, если они исходно являются экстрактивными. Фактически это ода демократизации, написанная на языке экономической теории, эконометрики и теории игр»[10].

М.И. Столбов спохватывается, делая оговорку в отношении России (уж очень откровенны эти антироссийские исследования): «С выводами их исследований можно и нужно спорить в части универсальности (неслучайно они, мягко говоря, не часто апеллируют к историческому опыту России), но с точки зрения академических стандартов экономических исследований они уже состоялись» [11].

Примечательно, что ссылки на «академические стандарты» и «научную объективность» со времён Яковлева лежат в основе всех антироссийских идей и концепций. Достаточно вспомнить ту же «демократизацию», саморазрушение ОПК и даже вообще идиотские заявления о том, что СССР/России «не нужен флот», которые легли в основу его разрушения, и тому подобные изыски «команды перестройки А.Н. Яковлева». Суть их одна – дать «академическое» обоснование для разработки стратегий десуверенизации России и других стран. Важно только, чтобы кадры РАН (а М.И. Столбов – профессор не только МГИМО, но и РАН) не внедрили идеи институты в СМИ и затем в политическую практику, как это было не раз.

Собственно развал СССР начинался именно с того, что в недрах институтов АН СССР и ряда СМИ разрабатывались идеи (нередко при участии ведущих сотрудников ЦК КПСС), которые затем внедрялись через СМИ в политическую и общественную жизнь страны. Также, впрочем, как в МИД при Шеварднадзе, где сутками изобретали уступки Западу, более того, был создан целый «интеллектуальный центр» для разработки подобных идей. Подобных институтов и идей было достаточно много, а их поддержка со стороны внутрисистемной оппозиции в ЦК была откровенной.

Этому активно способствовали западные государственные и общественные институты. Особенно активны они стали после саммита в Хельсинки (1 августа 1975 г.), где были подписаны и легализованы основания для оппозиционной деятельности. Хельсинские группы стали легальными очагами, которые формировали с помощью Запада оппозицию в СССР, целью которой было ослабить государственные институты и привести страну к кризису. «Третья корзина» (вопросы гуманитарного сотрудничества) в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе стала той конкретной платой, которую потребовали от СССР за нормализацию отношений с Западом и которая стала почвой для легализации оппозиции в СССР. Итог развития этой идеи – ОБСЕ, русофобская Парламентская ассамблея, Совет Европы и многочисленные санкции против России. Весь этот процесс – с 1975 г. до наших дней – известен и, к счастью, в основном осознан как инструмент по десуверенизации СССР/России.

В рамках этого же процесса шла подготовка правящей элиты СССР и России к капитуляции Западу. В этом смысле «фундаментальные исследования» трёх нобелевских лауреатов просто подтверждают «правоту цивилизованных стран» в отношении аборигенов, которые сопротивляются Западу. Точнее – той части правящей элиты среди аборигенов, которая сопротивляется и которая подлежит «перевоспитанию».

Этот подход означает, что в США существует стратегия в отношении части правящих элит, которые не хотят воспринимать ценности и нормы демократии, отказываясь от своего суверенитета и идентичности. Их нужно «учить и воспитывать», в том числе и при помощи тех же национальных институтов, которые будут использовать «правильные нормы и идеи». Другими словами, США должны не просто ждать перемен, но готовить новую российскую элиту, которая сменит В.В. Путина и его окружение и пойдёт по сценарию развития западной цивилизации. Вывод вполне определённый: «Основы внешней политики в отношении России в краткосрочной перспективе требуют от Запада реализма и практического подхода. Но, имея дело с путинской Россией, США должны быть готовы вести себя иначе с другой Россией, когда та рано или поздно появится»[12].

Ускоренное развитие военно-силового сценария военно-политической обстановки (ВПО) во втором десятилетии XXI в. привело к самым неожиданным изменениям в формах государственного противоборства, что нередко объясняется разными причинами. Политики и эксперты различно оценивают эти изменения в формах силового противоборства.

Так, например, известный политолог Л. Савин связывает их с «новыми формами организационного поведения» и принципами сетецентрической войны в частности:

– прочные силы, построенные по принципу сети и усовершенствующие распределение информации;

– улучшение качества информации и всеобщей осведомлённости;

– улучшение синхронизации;

– повышение эффективности миссии[13].

Традиционные либеральные политологи и политики иногда объясняют эти явления отказом от глобализации и даже возвратом к политике национальных интересов.

Так, по мнению некоторых западных политиков и политологов, эти радикальные изменения, которые произошли в новом веке в международной политике и дипломатии, вполне справедливо называются эгоизацией внешней политики, т. е. возвращением её к основам – национальным интересам. Этот возврат, как считается, объективно снижает значение влияния глобализации и соответствующих её факторов в мировой политике и дипломатии. Он имеет, по их словам, самые негативные последствия, а поэтому должен быть остановлен. Речь идёт на самом деле не о реальном объективном политическом и экономическом процессе на Западе, а о его некоторой (отнюдь не главной) субъективной либеральной трактовке, навязанной либеральными политиками и учёными-западниками в последние десятилетия*, когда произошла субъективная переоценка и абсолютизация значения глобализации в угоду совершенно определённым кругам и интересам, претендовавшим с начала 70-х годов прошлого века на глобальный контроль над мировыми ресурсами.

Эта переоценка, надо признать, крайне негативно отразилась впоследствии на состоянии многих государств и социальных слоёв, что стало осознаваться относительно недавно и проявилось в целом ряде тенденций в политике многих государств**, причём не только тех, кто прямо, как Россия, катастрофически пострадал от таких политических оценок и последствий, но и начинает испытывать их достаточно остро в настоящее время: Словакия, Венгрия, Великобритания, Франция, Германия, Чехия и даже США. Для них нужны новые обоснования абсолютной ценности «основ демократии» и глобализации. И Комитет по присуждению Нобелевских премий, международные институты, рейтинги и придуманные критерии – самый фундаментальный способ обосновать эти претензии.

Преувеличенное значение глобализации в политике и науке привело в конечном счёте к недооценке национальных и социально-классовых интересов, что в итоге выразилось в реальном политическом откате в понимании этих процессов – явлении, известном давно в политической социологии*. Классическое «забегание вперёд», как это всегда бывало в период радикальных социальных изменений, неизбежно ведёт к откату и установлению нового равновесия в мире. Но за этим искусственным «забеганием» стоят вполне конкретные политические силы, настойчиво продвигающие в настоящее время ценности глобализации (в том числе и с помощью военной силы), как и за «откатом» стоят не только традиционные антиглобалисты, но и социально ориентированные и национально ориентированные силы в большинстве стран.

Таким образом, в основе стратегий государств Запада лежит политико-идеологическое противоборство, обострившееся в последние два десятилетия, а также противоречие между сторонниками глобализации и сторонниками национальных интересов и идентичности. Их борьба за темпы «забегания вперёд» и «степень отката» к системе национальных ценностей достаточно точно характеризует современный этап противоборства не только в идеологии, но и между государствами, которые их продвигают в мире.

Международно-правовые нормы в этом процессе с опозданием и не всегда точно фиксируют такие изменения. Их влияние уменьшается, а порой и совсем исчезает, деформируется, например, как роль и значение ООН. Так же как фактически исчезли нормы ОБСЕ и ВТО. Быстрее происходит адаптация национальных норм к новым реалиям. В частности, отказ в новой редакции Конституции Российской Федерации от приоритетов международного права над российскими нормами фиксирует направление политики страны в сторону национальных интересов.

Борьба между глобализацией и автаркией приобретает новые черты. Надо признать, что ускорение этого процесса стало во многом следствием проблем, возникших у его лидера – США. Многие, например, надеялись на быстрый и эффективный ответ на COVID-19 прежде всего в стране – лидере глобализации.

Для Соединённых Штатов этого не произошло, где было зарегистрировано больше случаев COVID-19 и смертей, чем в любой другой стране мира. На долю США, где проживает около 4% населения мира, было около 25% всех случаев заболевания и около 20% всех смертей.

Сторонники глобализации, принадлежащие к самым разным оттенкам либерального политического спектра**, признают, что «обозначенная “эгоизация”, приоритизация национальных интересов, вероятно, будет только возрастать, в то время как глобализация станет объектом нападок. В критических ситуациях людям свойственно искать виноватых, на роль которых лучше всего подходят “чужие” или глобалисты/интернационалисты/космополиты»[14].

Как видно из этого признания, сторонники глобализации, которыми в России являются откровенные либералы-западники, понимают, что политические силы, выступающие против глобализации и за национальные интересы, будут бороться против глобалистского искусственного «забегания вперёд», который привёл ко множеству национальных и социальных издержек. Для граждан постсоветской территории – к потере единого политического, экономического и культурного пространства, миллионным жертвам и огромным социально-политическим издержкам. И не в последнюю очередь – к потере статуса великой державы-победительницы, который очень быстро сменился на статус державы, проигравшей холодную войну, более того, государства, на которое всё чаще пытаются возложить ответственность за начало Второй мировой войны, последующую «оккупацию» Европы и многое другое.

Те или иные частные проявления такого политико-идеологического противоборства очень характерны потому, что за ними стоят истинные стремления либералов и сторонников национальных интересов. Неслучайно, что среди сторонников глобализации и либералов в России откровенно много тех, кто готов «избавить» Россию от статуса великой державы и найти (или признать) её политические ошибки в прошлом.

Например, в отношении плана Маршалла или других видов «безвозмездной» помощи Запада.

Не секрет, что среди политиков и учёных в России таких представителей очень много. Парадокс заключается в том, что эти представители – политики и учёные – одновременно выступают фактически против защиты национальных интересов и системы национальных ценностей. На самом деле они не хотят признавать, что эта «эгоизация» произошла потому, что на протяжении нескольких десятилетий национальные и социальные интересы открыто, цинично и небескорыстно игнорировались правящими элитами ведущих государств мира при фактической поддержке сторонников либерально-глобальной политики в России, которым удалось в итоге создать комфортную для себя финансово-экономическую и военно-политическую среду и другие глобальные системы.

Для того чтобы сохранить эти системы статус-кво в мире, где происходит динамичное изменение в соотношении сил, этим западным государствам необходимы новые, более эффективные инструменты силовой политики – как военные, так и невоенные, Прежде всего идеологические и информационно-когнитивные, продвигающие интересы и ценности глобализации.

Библиография • References

Брутенц К. Тридцать лет на Старой площади. М.: Международные отношения, 1998. – 604 с.

[Brutenc K. Tridcat’ let na Staroj ploshchadi. M.: Mezhdunarodnye otnoshe-niya, 1998. – 604 s.]

Вершбоу А., Фрид Д. Как Запад должен вести себя с Россией // Атлантик Коунсил. 2020. 30 ноября.

[Vershbou A., Frid D. Kak Zapad dolzhen vesti sebya s Rossiej // Atlantik Ko-unsil. 2020. 30 noyabrya]

Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М.: Финансовый контроль, 2003. – 448 с.

[Martynov E.I. Politika i strategiya. M.: Finansovyj kontrol’, 2003. – 448 s.]

Подберёзкин А.И. Современная стратегия национальной безопасности России. М.: Международные отношения, 2024. – 1594 с.

[Podberyozkin A.I. Sovremennaya strategiya nacional’noj bezopasnosti Rossii. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2024. – 1594 s.]

Райнхардт Р. Твит против канцеляриста: как меняется язык российской дипломатии в условиях миропорядка // Валдайские записки. 2020. № 114. – 16 с.

[Rajnhardt R. Tvit protiv kancelyarista: kak menyaetsya yazyk rossijskoj di-plomatii v usloviyah miroporyadka // Valdajskie zapiski. 2020. № 114. – 16 s.]

Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. СПб.: Питер, 2016. – 349 с.

[Savin L. Novye sposoby vedeniya vojny: kak Amerika stroit imperiyu. SPb.: Piter, 2016. – 349 s.]

Симония Н. Страны Востока: пути развития. М.: Наука, 1974. – 384 с.

[Simoniya N. Strany Vostoka: puti razvitiya. M.: Nauka, 1974. – 384 s.]

Столбов М.И. Нобелевская премия по экономике 2024: ода качеству политических институтов и демократизации // URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/nobel-prize-in-economics-2024/

[Stolbov M.I. Nobelevskaya premiya po ekonomike 2024: oda kachestvu politi-cheskih institutov i demokratizacii // URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/nobel-prize-in-economics-2024/]

Указ Президента РФ 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // URL: http://www. kremlin.ru/events/president/news/73986

[Ukaz Prezidenta RF 7 maya 2024 g. «O nacional’nyh celyah razvitiya Rossij-skoj Federacii do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» // URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/73986]

Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/artic le/212/57/79/0001202107030001.pdf

[Ukaz Prezidenta RF № 400 ot 2 iyulya 2021 g. «O Strategii nacional’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii» // URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf]

Эммануэль Т. Куда мы идём? История развития человечества глазами антрополога / пер. с фр. М.: Эксмо, 2021. – 512 с.

[Emmanuel’ T. Kuda my idyom? Istoriya razvitiya chelovechestva glazami antro-pologa / per. s fr. M.: Eksmo, 2021. – 512 s.].

Статья поступила в редакцию 17 октября 2024 г.

________________________________________

ПОДБЕРЁЗКИН Алексей Иванович – доктор исторических наук, профессор МГИМО(У) МИД России, директор Центра Военно-политических исследований МГИМО МИД России – Концерна ВКО «Алмаз-Антей». E-mail: podberezkin@gmail.com

Ключевые слова: военная стратегия, военное противоборство, стратегическое целеполагание, правящая элита, СВО, война.

[1] Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М.: Финансовый контроль, 2003. С. 15. – 448 с.

* Мартынов Е.И. – генерал-лейтенант Русской императорской армии и командир РККА, преподаватель, видный военный теоретик. Автор работы «Политика и стратегия» и других работ по военной теории и стратегии.

* Энергичные, но непоследовательные и эклектичные шаги Ю.В. Андропова по «улучшению» социализма в итоге ни к чему не привели, просто доказав необходимость движения и развития, но не продемонстрировав каких-либо результатов. Можно только предположить, что задуманные им реформы и ускорение НТП (использованные позже Горбачёвым) могли дать результаты в рамках социалистической парадигмы.

[2] Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/artide/212/57/79/0001202107030001.pdf

* Выступление в феврале 2007 г. В.В. Путина в Мюнхене – достаточно аккуратное и даже осторожное – было воспринято на Западе как вызов (впрочем, малообоснованный с точки зрения реального положения России).

[3] Брутенц К. Тридцать лет на Старой площади. М.: Международные отношения, 1998. – 604 с.

* Уровень развития НЧК и его институтов – набор критериев (субъективных и объективных), которые определяются количественными (демографическими, душевым доходом, продолжительностью жизни и образования) и качественными показателями, принимаемыми в качестве решающих для определения успеха национального развития.

[4] Указ Президента РФ 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986

[5] Эммануэль Т. Куда мы идём? История развития человечества глазами антрополога / пер. с фр. М.: Эксмо, 2021. С. 439.,

[6] Эммануэль Т. Куда мы идём? С. 439.

[7] Там же.

[8] Подберёзкин А.И. Современная стратегия национальной безопасности России. М.: Международные отношения, 2024. – 1594 с.

[9] Столбов М.И. Нобелевская премия по экономике 2024: ода качеству политических институтов и демократизации // URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/nobel-prize-in-economics-2024/

* Д. Аджемоглу (также иногда встречается прочтение фамилии на английский манер: Асемоглу) и С. Джонсон, представляющие Массачусетский технологический институт, а также Дж. Робинсон, профессор Чикагского университета.

[10] Столбов М.И. Нобелевская премия по экономике 2024: ода качеству политических институтов и демократизации.

[11] Там же.

[12] Вершбоу А., Фрид Д. Как Запад должен вести себя с Россией // Атлантик Коунсил. 2020. 30 ноября.

[13] Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. СПб.: Питер, 2016. С. 103.

* Надо признать, что этому влиянию поддались не только советские и российские учёные, написавшие груды работ на сей счёт, но и политики в СССР и других странах, которые этим оправдали предательство национальных и социальных интересов. Последствия этих процессов в России сказываются до настоящего времени, что очень хорошо видно на примере многочисленных работ и учебных курсов, посвящённых «глобальным трендам» и прочим изобретениям горбачёвской эпохи.

**Проблемы в области социального расслоения, нарастающий национальный и этнический антагонизм, вызванный бесконтрольной миграцией, усиление социально-экономических трудностей для значительных категорий граждан, нарастание военных конфликтов и этнических, религиозных и конфессиональных противоречий – эти и другие проблемы стали усиливаться параллельно с развитием глобализации.

* Подробно этот процесс описал, например, академик РАН Н. Симония ещё в 70-х годы в известной работе «Страны Востока: пути развития».

** В России к таким сторонникам относятся как откровенные либералы-западники, сделавшие свою карьеру при Горбачёве и Ельцине, так и значительная часть нынешних скороспелых «государственников» как в политике, так и особенно в политологии, которые благодаря либералам создали существенные активы самого разного профиля, которые можно использовать только в глобальной экономике и под контролем «единого» Запада.

[14] Райнхардт Р. Твит против канцеляриста: как меняется язык российской дипломатии в условиях миропорядка // Валдайские записки. 2020. № 114. – 16 с.