Осуществленный Советским Союзом в 1957 году запуск первого искусственного спутника Земли ознаменовав технологический прорыв, поставивший мир перед фактом появления принципиально новых возможностей[1]

Авторы работы по истории развития военных технологий

Этот грандиозный период характеризуется масштабным, даже тотальным, экономическим и военно-техническим соперничеством СССР и США, который отмечен как выдающимися достижениями, так и ошибками. С одной стороны, за послевоенный период была создана огромная экономическая и военная мощь СССР, которая сделала его вторым по могуществу государству в мире после колоссальных потерь Второй мировой войны. Масштабы этого явления недооценены до настоящего времени, как и те достижения в области ОПК, которым и сегодня пользуется Россия спустя 30 лет.

С другой стороны, сегодня видны издержки и недостатки того периода развития, которые порой носили исключительно субъективный, идеологический, либо даже преступный характер. Так, нынешнее отставание России в области электроники совсем не являлось таковым еще в 60-е годы, когда были сделаны самые смелые проекты академиком В.М. Глушковым, многие из которых остались не реализованными[2]. И не просто так. Против Глушкова и его разработок началась настоящая война некоторыми экономистами (которые позже эмигрировали в США и Израиль), которая велась под прикрытием экспертов из ЦК при активной помощи Запада и американских спецслужб, в том числе советской прессой, в частности, заведующий отделом Института США и Канады тов. Б. Мильнер писал в «Известиях», что американцы отказываются от вычислительной техники, которая потребовала бы изменений всей системы управления, и что этот опыт надо учесть и нам. (Мильнер Б. США: Уроки электронного бума, Известия, 1972, 18 марта) ему вторил советский политолог, консультант ЦК и директор института США и Канады Г.А. Арбатов[3] и т. д. Позже многие из этих людей станут инициаторами и участниками «перестройки» и могильщиками СССР. Логическим продолжением этого курса стало знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 30 декабря 1967 г, которое обязало советские институты прекратить собственные разработки, и переориентироваться на копирование американской машины IBM System/360 1964 года.

В начале 80-х гг. мною было подготовлено несколько работ, в которых я попытался акцентировать внимание на роли систем стратегического управления, связи и разведки США, которым «не дали ходу», мотивируя, что «опыт АСУ уже доказал свою неэффективность», а отставание от США не имеет принципиального значения.

На мой взгляд, многие проблемы в СССР и в России решались бы быстрее (и вообще решались бы), если бы осталась система ответственности, существовавшая в СССР и сохранившаяся какое-то время только в ОПК страны до конца 80- гг. Мы не смогли реализовать многое из того огромного творческого потенциала, который был накоплен в СССР, и даже отчасти сохранился сегодня в России в виде существующих видов и систем ВВСТ и способов воспитания кадров, управления и планирования.

Тем не менее, этот выдающийся период в развитии промышленности и ОПК СССР, который начался в исключительно неблагоприятных условиях послевоенного развала экономики и промышленности, отсутствия целых систем и даже областей в направлениях экономики и отраслей промышленности, а закончился к 1989 году существованием самых мощных ВС и РПК в мире. Этот период характеризовался самой напряженной гонкой вооружений и военной техники в истории человечества, когда само существование государств зависело от их возможностей по созданию более эффективных систем и видов оружия.

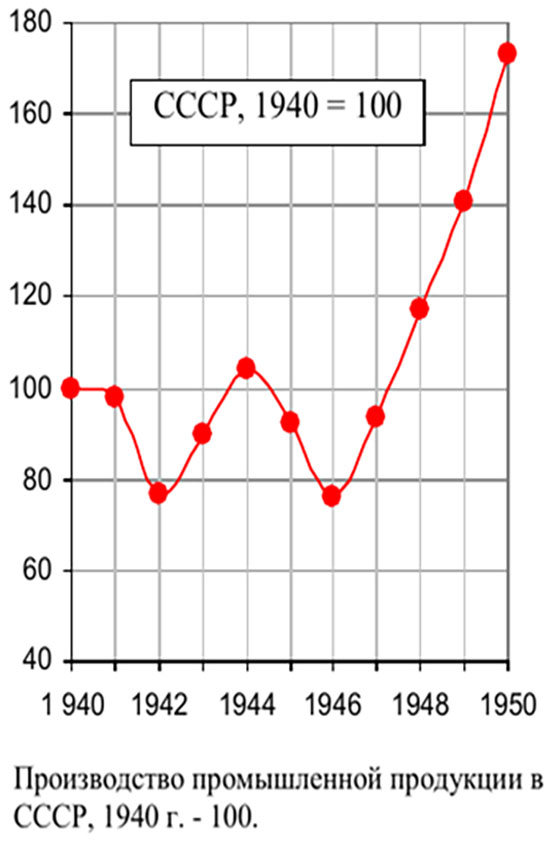

После оккупации и военных действий на территории СССР уже в 1948 году уровень промышленности и сельского хозяйства достиг довоенного уровня производства. ХIХ съезд КПСС в директивах по пятому пятилетнему плану на 1951-1955 годы поставил задачу увеличить выпуск промышленной продукции в 3, 2 раза чем в предвоенном 1940 году, т.е. на 320%. И этот план был выполнен. В эти же годы стремительно расширялась промышленная база ОПК СССР, которая ориентировалась, прежде всего, на опережающие темпы создания и производства обычных средств вооруженной борьбы и реактивной авиации, создания эффективных средств ПВО[4].

До середины 50-х годов ракетно-ядерное оружие только начало создаваться, а его производство носило ограниченный характер, хотя и требовало создание целых новых отраслей промышленности. В эти годы были созданы первые образцы БР Р-1 и Р-2, но самые большие изменения произошли в авиации, где на вооружение поступили истребители МИГ-15 и бомбардировщики Ил-28.

В эти же годы произошли радикальные организационные изменения в структуре Вооруженных Сил СССР: кавалерия, как род войск, была ликвидирована 5 1954 году, дивизии были полностью моторизованы, а их огневая мощь выросла уже в 1946 году в 2 раза, а к 1953 году «вес залпа» вырос с 5 т во время войны до 37 тонн. Количество танков и САУ выросло в 20 раз.

В эти годы были разработаны новые образцы стрелкового оружия, артиллерии и бронетанковой техники, в частности, танк Т-54, БТР-40 и БТР-152.[5]

Как правило, справедливо говорят о двух основных направлениях военно-технического соперничества – создании ядерных боеприпасов и средств их доставки, но в действительности соревнование шло по всем возможным и перспективным направлениям. Так, например, в начале 60-х годов в США был создан (в 2-х экз.) новый тип стратегического бомбардировщика ХВ-70 («Валькирия»), способного лететь на расстояние более 11 тыс. км со скоростью, превышающей 3 М. (стоимость каждого экз. – более 500 млн. долларов в ценах 60-го года).

В ответ СССР предпринял меры по нейтрализации этой угрозы: в начале 1960-х годов Совет Министров СССР, а также Министерство обороны СССР были сильно обеспокоены разработкой в США сверхзвукового стратегического бомбардировщика межконтинентальной дальности. Сверхзвуковая скорость, стратосферная высота (до 30 км) делали этот самолёт практически недосягаемым для советской ПВО. СССР выдвинул задание на проектирование сверхзвукового высотного истребителя-перехватчика, способного перехватывать и уничтожать подобные бомбардировщики на высотах до 30000 метров и скорости до 3200 км/ч. Позднее новый истребитель-перехватчик получил обозначение МиГ-25. Испытания и доводка МиГ-25 проводились ускоренными темпами, так как уже тогда в СССР серьёзно относились к возможностям машин типа XB-70. МиГ-25 был принят на вооружение в 1970 году, и хотя проект «Валькирии» к тому времени был уже закрыт, сыграл решающую роль в судьбе всего этого класса бомбардировщиков.

Спецслужбы США знали о появлении в СССР нового истребителя-перехватчика, способного противостоять машинам типа XB-70 в любом диапазоне высот и скоростей полёта. Разработки советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика в 1950-х–1960-х годах вылились в постройку опытного бомбардировщика (М-50). Ряд других проектов (А-57, М-56, Ту-135) так и не дошёл до стадии постройки натурных образцов.

Естественно, что такие радикальные изменения в видах и родах войск потребовали реорганизации всей оборонной промышленности. Прежде всего, потому, что появились принципиально новые задачи. Прежде всего установление военно-стратегического равновесия на уровне СНВ СССР и США.

Чтобы понять, откуда берет начало история советских МБРЮ в частности, знаменитой «сотки», – именно так называли баллистические ракеты семейства УР-100 в советских ракетных войсках и на предприятиях, связанных с их разработкой и производством, – нужно оценить ситуацию со стратегическим ядерным паритетом, сложившуюся к началу 1960-х в мире. А складывалась она весьма неприятным для Советского Союза образом. Страна, которая первой сумела создать межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 и запустить с ее помощью первый искусственный спутник Земли, увы, быстро начала отставать от своего главного конкурента в этой сфере – США[6].

Несмотря на успех с созданием Р-7, СССР опоздал с постановкой этой ракеты на боевое дежурство. «Семерка» приступила к нему только 15 декабря 1959 года, а американский «Атлас», являвшийся ее прямым конкурентом – на полтора месяца раньше, 31 октября. К тому же американские ВВС очень высокими темпами наращивали свою группировку баллистических ракет. К середине 1961 года на боевом дежурстве в США стояли уже 24 ракеты «Атлас».

Кроме «Атласов», такими же высокими темпами в Америке шло и развертывание группировки межконтинентальных баллистических ракет «Титан», принятых на вооружение годом позже. Двухступенчатые «Титаны», создававшиеся практически параллельно с «Атласами», были более надежными и совершенным по конструкции. И потому развернули их гораздо больше: к 1962-му году на боевое дежурство встали 54 ракеты, причем не на открытых стартовых площадках, как «Атлас» или Р-7, а в подземных шахтных пусковых установках. Это делало их гораздо более защищенными, а значит, еще больше усиливало перевес США на первом этапе ядерной ракетной гонки.

Советскому Союзу не удалось сразу ответить на этот вызов. К 30 марта 1963 года, то есть к официальному началу разработки УР-100, на боевом дежурстве в Советском Союзе стояли всего 56 межконтинентальных баллистических ракет всех моделей. А с появлением в США первой ракеты так называемого второго поколения – твердотопливной двухступенчатой LGM-30 Minuteman-1 – скорость, с которой рос этот перевес, стала совершенно недопустимой. Гораздо более простые в производстве и эксплуатации «Минитмены» можно было разворачивать уже не десятками, а сотнями. И хотя американская концепция ядерной войны предполагала в тот период возможность прежде всего массированного ответного ядерного удара, а не превентивного, принятие на вооружение «Минитменов» могло военное руководство США пересмотреть эти положения. Именно такого состояния СЯС США добивались с появлением новых МБР повышенной боеготовности.

Именно так, с громадным перевесом в пользу Америки, и складывался ядерный паритет в начале 1960-х. И Советский Союз искал любые возможности изменить такую неприятную расстановку сил. Впрочем, в реальности возможность была только одна – пойти по тому же пути, на который еще в середине 1950-х подсказал американским ракетчикам полковник ВВС США Эдвард Холл, утверждавший, что «количество всегда бьет качество». Советским ракетным войскам требовалась ракета, такая же простая в производстве и обслуживании, как винтовка-трехлинейка – и такая же массовая[7].

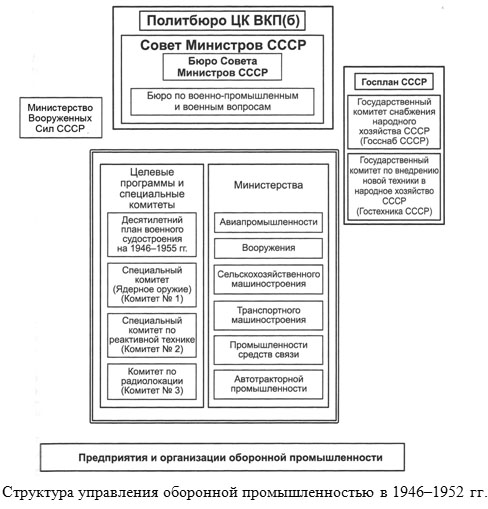

[8]

[8]

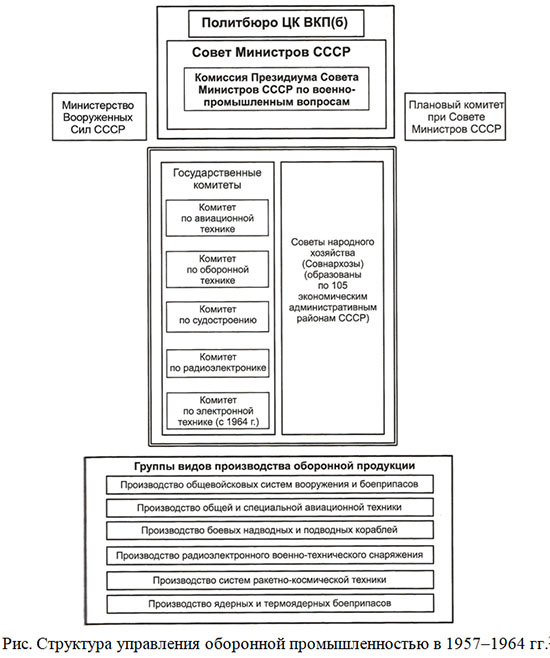

В дальнейшем структура была усложнена по мере расширения спектра ВВСТ и вычленению наиболее приоритетных оборонных направлений в отдельные комитеты.

С середины 50-х годов начался по сути новый этап в развитии ВС и ОПК СССР, который я не выделяю в отдельный период, хотя он этого вполне заслуживает. Суть этого этапа – развитие ЯО и средств доставки во всех видах и родах ВС, что потребовало создания новых отраслей промышленности и НИОКР. Если до середины 50-х годов единственным носителем ЯО была авиация, то с 1956 года ракетное оружие стало поступать во все виды и рода войск[9].

Произошло и перевооружение всех видов и родов войск с учетом растущего значения ракетного и ЯО.

Коренные изменения, например, произошли в ВМФ, где появление БР сопровождалось созданием атомных подводных лодок, в т.ч. стратегического назначения.

По мере развития военного искусства и ВВСТ во второй полов 50-х – начале 60-х годов постоянно росли требования к ОПК, что вело к изменениям в управлении этими отраслями промышленности. Самые крупные вопросы, как и прежде, решались на уровне Политбюро и Совета министров, где существовала Комиссия Президиума по вопросам ВПК. В этой Комиссии шло основное согласование военно-промышленных вопросов, которое непосредственно транслировалось в министерства (так как вопросы на Комиссии решались на уровне Президиума Совмина, то дальнейшее утверждение носило достаточно оперативный полуформальный характер).

В министерствах, в свою очередь, организационно-технические вопросы, как свидетельствуют очевидцы, решались практически на следующий день, как правило, на рабочих коллегиях с приглашением директоров, но иногда и в узком составе – министр, курирующий начальник главка, директор (и, почему-то, представитель профсоюзного комитета).

Развитие ОПК СССР в 80-е годы можно проследить по развитию Марийского машиностроительного завода (ММЗ), который с 1984 года начал производство качественно новой продукции – систем ПВО С-300В. По мере расширения решаемых технологических задач на заводе были начаты работы по расширению производственных мощностей и созданию новых производств – завода «Электродвигатель», Волжского электромеханического завода, Марийского радиозавода. В итоге образовалось крупное производственное объединение «Марийский машиностроитель», что позволило разгрузить ММЗ за счёт передачи производства некоторых компонентов и деталей на новые предприятия. Причём, параллельно с производством С-300В происходила и их модернизация[10].

[11]

[11]

Примером развития ОПК СССР может стать создание подводного крейсера проекта 941 «Акула», который стал самым мощным стратегическим ракетоносцем в мире в 80-е годы. Для постройки АПЛ третьего поколения (проекты 941, 949, 949А) на Севмаше была проведена грандиозная реконструкция: построены новый эллинг, глубоководная набережная, организовано стапельно-сдаточное производство. Уникальные характеристики корабля[12]:

– размеры и водоизмещение;

– двухкорпусная катамаранная архитектура прочного корпуса;

– принципиально новый комплекс ракетного оружия, оснащенный ракетами, по своим габаритам и основным параметрам значительно превосходящими аналогичные системы;

– новейшие гидроакустические покрытия;

– малошумные агрегаты, механизмы и комплексы нового поколения;

– прогрессивный модульно-агрегатный метод постройки.

Преимущества проекта состояли в том, что:

– они имеют две автономные энергетические установки, размещенные в отдельных корпусах, работающие каждая на свой винт, так что авария любой установки не отражается на работоспособности установки другого борта;

– корпуса сообщены между собой в носу, в корме и в средней части. При пожаре в любом отсеке или его затоплении личный состав имеет возможность перехода из одного корпуса в другой, сообразно обстановке;

– любая авария ракеты не ведет к повреждению корпуса и травмированию личного состава.

Над созданием АПЛ работали более 1 тыс. организаций и предприятий. За выдающийся вклад в создание новейших образцов военной техники более 1 200 работников Севмаша были награждены высокими государственными наградами. Главному инженеру предприятия А.И. Макаренко и бригадиру сборщиков КСП А.Т. Максимову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Предприятие было награждено третьим орденом Ленина. С 1982 года начался период интенсивной эксплуатации корабля, были проведены расширенные испытания ракетного оружия корабля. За свои размеры "Дмитрий Донской" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (1988 год). Атомоходы этого проекта оказались еще и единственными в мире катамаранного типа – с двумя независимыми друг от друга прочными корпусами. Такая конструкция значительно повысила живучесть подводного крейсера и сохранность личного состава. Вместе с тем увеличилось и водоизмещение – в подводном положении оно равнялось 48 тыс. т. Для сравнения – американская АПЛ "Огайо" имела подводное водоизмещение в 18 тыс. т.

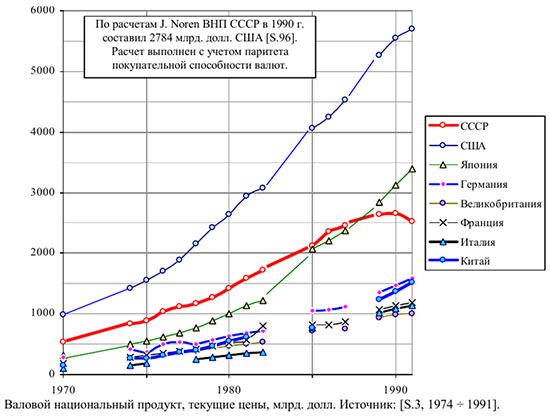

Важно отметить, что развитие ОПК СССР шло примерно такими же темпами как и темпы роста ВВП и соответствовало темпам роста американской экономики вплоть до конца 80-х годов[13]. Примерно такими же темпами развивались и важнейшие научно-технологические направления. В своей докторской диссертации в 1989 году[14] я обращал внимание на то, что весь процесс стратегического планирования в США начинался со сравнения и сопоставления основных научно-технологических позиций, занимавшихся в конкретный год США и СССР. Таких позиций в разные годы было 20-23, из которых, как правило, 7-8 позиций отдавались СССР, 9-12 – США, а в нескольких они были на одинаковом уровне. Вся дальнейшая политика – экономическая, финансовая, военная и дипломатическая – ставилась в зависимсость от того, где необходимо было обеспечить американское превосходство. В том числе и на переговорах по ограничению вооружений и военной техники.

В дальнейшем эти тенденции в США продолжились на период 1988-1990-е годы, а в СССР (после начала кампании борьбы с ВПК и военными расходами) – резко пошли вниз. К концу 90-х годов ОПК России был сокращен на 80%. Примечательно, что промышленность страны сократилась на эту же величину, а ВВП на 50%.

Разрыв между ОПК РФ и ВПК США стал стремительно увеличиваться пропорционально темпам развития ВВП: если в конце 80-х годов экономика СССР была примерно в 2 раза меньше американской, то к концу 90-х – уже в 15 раз. Вернуться к уровню 1990 года экономика России смогла только в 2020 году, но за эти 30 лет американская экономика выросла в разы, а китайская (и целого ряда других стран) – в десятки раз.

_______________________________________________

[1] Рогозин Д.О., Шеремет И.А., Гарбук С.В.. Губинский А.М. Высокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств. М.: Изд.-во Московского университета, 2013.-384 с.,с15.

[2] В частности, создание единой системы управления (которая создается сегодня в России) и стратегического планирования, системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении, интернета и т.д. Как мне рассказывал мой хороший товарищ, бывший зять М.А. Суслова Леонид Сумароков (чл.-корреспондент РАН, зампред Госкомитета по науке и технике), эти проекты в целом были им поддержаны, но торпедированы в Совмине, хотя многие из них (например, интернет) в СССР развивались изначально быстрее, чем в США.

[3] Можегов В. Кто помог СССР проиграть в компьютерной гонке). ИНФРОКУС, 15.08.2021 // https://infocus.press/kto-pomog-sssr-proigrat-v-kompyuternoi-gonke/?fbclid=M

[4] История войн и военного искусства /авт. коллектив кафедры истории войн и военного искусства Военной академии им. М.В. Фрунзе под рук. С.С. Лотоцкого, Председатель редакционной комиссии И.Х Баграмян). М.: Воениздат, 1970, с. . 469.

[5] Военная история. Учебник для военных вузов. СПб.: Питер, 2018. 448 с.: ил., сс. 380–381.

[6] Трофимов А. УР-100: как генсек Хрущев выбрал массовую ракету РВСЕ (Часть 1) / Военное обозрение, 30 марта 2017 / https://topwar.ru/112160-ur-100-kak-gensek-hruschev-vybral-samuyu-massovuyu-raketu-rvsn.html.

[7] Трофимов А. УР-100: как генсек Хрущев выбрал массовую ракету РВСЕ (Часть 1) / Военное обозрение, 30 марта 2017 / https://topwar.ru/112160-ur-100-kak-gensek-hruschev-vybral-samuyu-massovuyu-raketu-rvsn.html.

[8] Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: Изд.-во Московского университета, 2011.

[9] История войн и военного искусства /авт. коллектив кафедры истории войн и военного искусства Военной академии им. М.В. Фрунзе под рук. С.С. Лотоцкого, Председатель редакционной комиссии И.Х. Баграмян). М.: Воениздат, 1970, сс. 497–503.

[10] Васенева Е. Марийские машиностроители: 80 лет работы на мирное небо Родины / Корпоративная газета «ВКонцерне»,№8 (31), сс. 2-3.

[11] Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: Изд.-во Московского университета, 2011.

[12] Азанов Р. О чём молчит «Акула». Топ самых интересных фактов об атомной подложке «Дмитрий Донской» / https://tass.ru/armiya-i-opk/13314505?from=teaser

[13] Рогозин Д.О., Шеремет И.А., Гарбук С.В.. Губинский А.М. Высокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств. М.: Изд.-во Московского университета, 2013.-384 с.

[14] Подберезкин А.И. Значение систем боевого управления, связи и разведки в военно-политической доктрине США (80-е гг). М.: Дипломатическая академия, 1990 (ДСП).