России нужна мобилизационная экономика с рыночными инструментами[1]

С.Ю. Глазьев, министр ЕАЭС[2]

Нарастание санкционной политики со стороны Запада изменило в 2022 году не только внешнеторговую ориентацию российской экономики, но и повлияло на процессы осмысления в области стратегического планирования в стране. Фактически сложившаяся западная военно-политическая коалиция неизбежно заставляет другие страны, причем не только Россию, Китай, КНДР, Венесуэлу и пр. государства, открыто оппонирующие Западу, но практически большинство государств мира, задумываться о модели своего развития, вытекающей из нового характера мирового порядка[3]. Становится ясно, что либеральная глобализация во главе с одним центром силы стала неприемлемой, поиск ведется других моделей, в частности, альтернативных «коалиции Запада», организационно-политически существующих в рамках объединений ШОС, БРИКС, даже АСЕАН[4].

Лучший пример такой экономики и общественно-политической системы сложился в КНР, где был обеспечен рост ВВП за последние 25 лет в 8 раз. Неизбежно востребываемым становится и опыт стратегического планирования, который существовал в СССР и России на новом уровне, отличающемся от достигнутого в 2021 году Советом безопасности РФ в подготовленном им документах[5]. Особенную остроту этому придали неизбежные проблемы, возникающие с ведением СВО на Украине, прежде всего, обеспечением ВВСТ, ресурсами новых регионов и сохранением темпов развития в осложненных условиях санкций.

Как ни странно, но и в области СП, как и в области военного искусства и стратегии, крайне полезен оказывается, казалось бы, далекий опыт. И не только общечеловеческий, но и собственно российский и советский, к которому полезно обращаться в поисках наиболее эффективной модели СНБ России. Этот огромный опыт, как минимум, следует знать, чтобы понимать последовательность развития страны и её экономики, закономерности стратегического планирования. Коротко, учитывая эту актуальность, к нему следует вернуться.

Прежде всего, следует отметить, что стремление предвидеть будущее и подготовиться к грядущим изменениям и угрозам можно наблюдать в истории человечества с незапамятных времен. Это – общая черта в развитии не только человечества и государств, но и конкретного человека, стремящихся спрогнозировать и спланировать хотя бы в самых общих чертах свое видение будущего.

Для этого правителями использовались прорицатели, астрологи, философы. Но это же требование возникало уже в области экономики и развития технологий. В России методы программно-целевого планирования стали применяться для решения отдельных крупных задач военного строительства уже в конце 19 века – в 1882 году была принята «Двадцатилетняя программа усиления Русского флота», в 1909 году была – десятилетняя программа судостроения, в 1913 году – «Малая программа по усилению армии», рассчитанная на 1913–1917 годы, и её расширенный вариант – «Большая программа по усилению армии»[6]. Они объективно закладывали основу мышления будущих государственных деятелей и военных.

Однако масштабно на государственном уровне перспективное планирование впервые получило развитие в СССР. Важное значение в развитии теории и практики стратегического планирования в Советском Союзе играло использование разработанного В.В. Леонтьевым в 20-х годах XX века балансового метода «затраты – выпуск», идей Г.М. Кржижановского, определившего основной принцип в методологии стратегического планирования – «принцип непрерывности планирования», впоследствии названный «цепочкой Кржижановского», а также разработок С.Г. Струмилина, выдвинувшего еще в 1923 году идею прогнозного баланса народного хозяйства.

В 1920 г. создана Государственная комиссия по электрификации России (прообраз Госплана СССР) под руководством Г.М. Кржижановского и был принят план ГОЭЛРО – первый в мире широкомасштабный план не только электрификации, но и развития экономики страны в целом – на 10 – 15 лет. План был утвержден VIII Всероссийским съездом Советов в декабре 1920 года.

В 1928 году Госплан СССР разработал генеральный план развития народного хозяйства СССР на 1928–1940 гг. Данные работы внесли неоценимый вклад в становление теории и практики стратегического планирования в мире в целом. На его основе в 1928 году был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства, в ходе которой в стране было построено более 1500 крупных предприятий. В ходе второй пятилетки (1933-1938 гг.) было построено более 4 500 крупных предприятий, в результате чего была в основном завершена индустриализация страны. Наряду с этим Госплан готовил и планы по укреплению обороны[7].

Планирование уже тогда базировалось на прогнозных предплановых обоснованиях, в которых участвовало большое количество научных институтов АН и отраслевых исследовательских центров. Базовыми документами прогнозирования являлись Комплексная программа научно-технологического прогресса (КП НТП) в СССР (ответственный – АН СССР), Генеральная схема развития и размещения производительных сил СССР (ответственный – Госплан СССР), а также Генеральная схема систем расселения, аналогичные республиканские схемы и другие документы, относящиеся к классу «физического планирования» (районные планировки, генпланы городов и т. п.).

При этом в СССР сложилась наиболее продвинутая в мире на тот период прогностическая школа под руководством академиков А.Н. Ефимова, А.И. Анчишкина и В.А. Котельникова. В период конца 60-х – начала 90-х гг. XX века в СССР появилось свыше 500 научных монографий по прогнозированию, не считая тысяч статей и публицистики. Основные положения теории предвидения будущего и методологии прогнозирования (Н.Д. Кондратьев, П.А. Сорокин, Н.Н. Моисеев) состояли в том, что целью является определение тенденций развития. Вершиной работы этой школы стала Комплексная программа научно-технического прогресса на 1986–2005 годы, разработкой которой руководили академики В.А. Котельников и С.М. Тихомиров.

Таким образом, в Советском Союзе сложилась целостная система долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования. Долгосрочные программы развития страны на 10–15 лет конкретизировались перспективными пятилетними планами, а также контрольными цифрами на текущий год. Госплан СССР, действовавший на основании директив съездов и пленумов ЦК КПСС, имел в своём составе государственную экспертную комиссию, Главный вычислительный центр, целую сеть научно-исследовательских институтов. В основу системы государственного планирования были положены комплексный и отраслевой характер развития экономики, науки и техники в сочетании с развитием территорий; моделирование и адаптация организационных форм в зависимости от поставленных целей; реализуемость и контролируемость выполнения планов. Положения планов разрабатывались адресно и доводились до конкретных министерств, ведомств и союзных республик. Естественно, успехи СП не следует абсолютизировать, как не следует от них огульно отказываться (как это было сделано в 90-е гг.).

Нельзя, однако, не отметить, что в области обеспечения безопасности государства перспективное планирование фактически отсутствовало. Стратегическое целеполагание осуществлялось в самой общей форме путем принятия соответствующих партийно-государственных документов, носивших нередко просто идеологическую направленность. Изучение истории органов безопасности показывает, что теоретические проработки основ планирования и управления не относились к числу актуальных проблем. Главная причина состояла в том, что органы безопасности страны располагали необходимыми финансовыми, кадровыми и материальными ресурсами и занимали приоритетное положение в системе государственных органов. Поэтому соответствующие планы работы разрабатывались по подразделениям органов безопасности и на короткие сроки[8].

В целом государственное перспективное планирование сыграло огромную роль в развитии народного хозяйства, науки и технологий, военного строительства, обеспечило лидерство СССР в целом ряде передовых отраслей. Советский опыт планирования широко использовался зарубежными странами, в том числе в корпоративном секторе, для совершенствования системы стратегического управления.

В то же время, государственное планирование в СССР имело целый ряд системных недостатков, главными из которых следует отметить его политизированность, директивный характер, безальтернативность прогнозов, планирование «от достигнутого» без учета возможностей реализации готовой продукции. Фактически власть планировала не собственные действия, которые включали бы проработку стимулов и факторов заинтересованности в выполнении намеченных задач, а жизнь и деятельность всей страны и каждого хозяйствующего субъекта в отдельности, добиваясь выполнения планов преимущественно административными методами. Слабое внимание к вопросам социальной политики вело к возникновению диспропорций экономике и товарных дефицитов, особенно в сфере народного потребления.

К этому нельзя не добавить крупные стратегические ошибки, допущенные руководством страны. Так, в результате непродуманной антиалкогольной кампании бюджет СССР в 1985 г. получил от продажи алкогольных напитков, за счет которой дотировались цены на мясо и целый рад других продовольственных товаров, вместо 60 только 46 млрд руб., в 1986 г. – 26 млрд руб. В результате, писал Г.Х. Шахназаров, «антиалкогольная кампания обошлась стране в 100 млрд руб.»[9], образовался громадный дефицит бюджета. Едва ли не больший ущерб экономике страны нанесли усилия Горбачева и его ближайших соратников по свертыванию оборонной промышленности под лозунгом: «ВПК СССР разрушает экономику страны». Одновременно пропагандировалась идея конверсии, то есть перевода оборонных предприятий страны на выпуск гражданской продукции. Анализ зарубежного опыта конверсии, проведенный в тот период одной из советских спецслужб по заданию руководства страны, показал, что нигде в мире такого положительного опыта не было. Повсеместно перепрофилирование военного производства на мирные рельсы на поверку оказывалось излишне затратным, неэффективным и, более того, отрицательно влияло на общее состояние экономики. Гораздо больший смысл имело стимулирование диверсификации производства оборонных предприятий путем использования передовых военных технологий для выпуска гражданской продукции не в ущерб основному производству. Однако в интересах противоборства с СССР ведущие западные страны пропагандировали тезис о том, что конверсия якобы позволяет оздоровить экономику. К сожалению, указанная информация спецслужб не была принята во внимание тогдашним советским руководством, как и многие другие предостережения.

В итоге грубые политические просчеты руководства страны серьезно дискредитировали систему государственного планирования, и она была ликвидирована вместе с распадом СССР.

На новой основе государственное планирование начало развиваться в новой России лишь в середине «нулевых годов» XXI века, хотя еще в июле 1995 года вступил (впрочем, очень условно) в силу Федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», на основании которого в ноябре 2008 года Постановлением Правительства РФ была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Этот закон фактически не исполнялся, а Концепция утеряла свое значение в связи с мировым экономическим кризисом 2008 года (хотя и сегодня её автор – замминистра А. Клепач, считает эту концепцию «шедевром»). В системе исполнительной власти в тот период преобладала точка зрения, согласно которой правительство должно иметь «свободу рук», действуя «гибко сообразно складывающейся конъюнктуре рынка».

С точки зрения международной и военной безопасности эта концепция (2008 г.) вообще не отвечала реалиям. Более того, даже и не пыталась им отвечать. В частности, там не было упомянутого ни одного фактора внешнего влияния на условия развития России. Страна существовала в безвоздушном пространстве, где её окружал чистейший вакуум.

Тем не менее, несмотря на указанное выше сопротивление, 28 октября 2005 года Указом Президента РФ № 1244 была образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по стратегическому планированию, перед которой была поставлена задача уйти от ситуативного «ручного» управления и сформировать современную систему стратегического планирования, которая охватывала бы не только сферу обеспечения национальной безопасности, но и социально-экономического развития страны. Надо отметить, что начал эту большую и сложную работу И.С. Иванов, который занимал тогда пост Секретаря Совета Безопасности РФ.

Как отмечают исследователи, «Работа шла очень сложно, неприятие в федеральном правительстве вызывал даже сам термин «планирование», предлагалось заменить его понятиями «прогнозирование» или «программирование», что, собственно, и нашло отражение в законе №115-ФЗ». Указывалось, что «сегодня все регулирует рынок». Он-де уже определил место России в международном разделении труда – использование сырьевой базы, первичная обработка природных ресурсов. Поэтому нам не нужно производство самолетов, судов и кораблей, станков и современных композитных материалов, импортозамещение – затратно и бессмысленно. Дешевле и эффективнее закупать все это за полученные «нефтедоллары». Иными словами, мы сами отказались от основ СП.

С последствиями такого подхода Россия столкнулась уже скорее, а после пакета санкций 2014–2022 годов к рыночному регулированию за счёт Запада уже апеллировать стало и вовсе неприлично.

С точки зрения внешнеполитической, а, тем более, геополитической, «рыночное регулирование экономики» неизбежно вело к нарушению национальных и государственных интересов, что отчётливо проявилось уже на ранних стадиях обострения отношений с Западом, когда тот стал открыто игнорировать нормы рынка и ВТО, более того, собственные принципы рынка и собственности. Но в те годы понимания со стороны экономистов-рыночников в правительстве так и не было достигнуто. Не встречали понимания и аргументы «силовиков» в пользу того, что рынку в конце концов все равно, кому будут принадлежать российские Калининградская область, Курилы, Сахалин, да и весь Дальний Восток.

Тем не менее, несмотря на все трудности в декабре 2006 года удалось провести заседание Совета Безопасности РФ, на котором были приняты важные решения долгосрочного характера по комплексному развитию Дальнего Востока и Забайкалья, основанные на принципах стратегического планирования. В их основу был положен первый опыт стратегического прогноза, доложенный Президенту России.

И все же датой начала формирования в нашей стране системы стратегического планирования следовало бы считать 2 мая 2009 года, когда Указом Президента РФ № 536 была принята очередная редакция Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и «Основы стратегического планирования в Российской Федерации» – первый нормативно-правой акт в области стратегического планирования[10], а также перечень критериев и показателей состояния национальной безопасности.

Следует признать, что серьезный импульс становлению стратегического планирования в нашей стране придали западные антироссийские санкции и нарастание внешних угроз национальной безопасности Российской Федерации в последние годы, которое привело к ускорению развития опасного сценария ВПО «Эскалации военно-силового принуждения России» с 2014 года. Именно благодаря им в стране стали предприниматься реальные шаги по импортозамещению, развитию промышленности и сельского хозяйства, в целом материального производства, включая сферу ВПК.

Это нашло отражение и на стратегических прогнозах и планах тех лет, в частности, «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»[11], подготовленного МЭР.

Сложившиеся тенденции технологического развития в российской экономике, имеющиеся риски и возможности роста позволяют выделить три наиболее вероятных варианта научно-технологического развития страны, соответствующие основным сценариям развития экономики. К сожалению, вплоть до начала СВО на Украине мы очень медленно переходили к варианту опережающего технологического развития, получившему в 2022 году даже название «технологический суверенитет».

Тем не менее, надо признать что до 2022 года де-факто существовало 3 варианта технологического развития, из которых с 80-х годов единственно возможным и требуемым был вариант опережающего развития:

1. Вариант «Инерционного импортоориентированного технологического развития», соответствующий консервативному сценарию развития экономики, характеризуется дальнейшим ослаблением национальной инновационной системы и преимущественным использованием иностранных технологий и оборудования для модернизации производств и отраслей экономики.

Национальная инновационная система в этом случае неизбежно распадется на отдельные научно-технические анклавы, сосредоточенные преимущественно в оборонном комплексе. Внутренние затраты на исследования и разработки стагнируют до 2025 года на уровне 1,0–1,1% ВВП и возрастают к 2030 году лишь до 1,3%, при этом доля частных расходов превысит 30% лишь после 2025 года и к 2030 году не достигает 40%. В развитых странах, как и в Китае, доля негосударственного сектора превышает 80%.

Из-за низкого спроса со стороны отечественного бизнеса и консервации уровня государственных расходов на исследования и разработки произойдет дальнейшее «сжатие» сектора фундаментальной и прикладной науки (примерно до 140–150 тыс. человек, до 620–650 тыс. человек), что исключает возможность эффективной реализации крупномасштабных «прорывных» научно-технологических проектов.

В структуре расходов на научные исследования к 2030 году возрастет доля капитальных вложений с 6–7% до 11% (в США в среднем за 2000–2008 гг. – 11,5%), доля оплаты труда сократится с 46% в 2010 году до 36–34% (в США – 47%). Доля исследователей в общей численности работников науки сократится с 50% до 40–45%, что соответствует структуре Швейцарии и Италии. При этом во многих развитых странах численность исследователей превышает 50%, а общая доля исследователей в общей численности персонала (в %) соответствовали общемировому уровню, уступая существенно в условиях труда и объемах финансирования.

Доля исследователей в общей численности персонала, %:

– Индия 40;

– Швейцария 41;

– Италия 43;

– Россия 50;

– Германия 59;

– Франция 60;

– Дания 61;

– Великобритания 74;

– Япония 75;

– Китай 81;

Данный сценарий развития России, – делали вывод авторы прогноза, – приведет к технологическому отставанию от ведущих стран Запада, а в перспективе можно ожидать проигрыша в конкуренции в области инноваций новым индустриальным странам, в частности, Китаю. Данный вариант не соответствует целям и ориентирам развития российской экономики на долгосрочную перспективу.

2. Вариант «Догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности» соответствует инновационному сценарию прогноза. При данном варианте развития инновационной системы техническое и технологическое перевооружение экономики будет осуществляться не только на основе импортных технологий, но и в результате локального внедрения созданных отечественных разработок. Спрос на отечественные технологии преимущественно будет формироваться как в соответствии с потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и обороны, так и вследствие развития энерго-сырьевого сектора. … Сектор фундаментальной и прикладной науки будет сегментироваться и концентрироваться вокруг направлений, имеющих коммерческое применение. В структуре расходов на науку доля расходов на оплату труда сократится к 2030 году до уровня ниже 30%.

Однако существуют и риски при использовании этого варианта в российских условиях: необходимость жестко конкурировать с производителями аналогичной продукции, использующими такую же либо более совершенную технологию, что обеспечивается только при кардинальном росте производительности труда в российской экономике; наиболее эффективное развитие производства обеспечивается за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, что требует серьезных усилий по улучшению инвестиционного климата. Вместе с тем значительное участие в экономическом развитии страны иностранного капитала и иностранных технологий повышает ее зависимость и усиливает внешние риски; зависимость экономики от импорта техники и технологий тормозит развитие собственных разработок.

3. Вариант «Лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях» соответствует форсированному сценарию. Данный вариант характеризуется модернизацией отечественного сектора НИОКР и фундаментальной науки, значительным повышением их эффективности, концентрацией усилий на прорывных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг, повышением эффективности взаимодействия российского сектора генерации знаний и бизнеса, развитием технологических платформ.

Потенциально Россия может претендовать на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и ряде других.

Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры, а также предполагает формирование развитой национальной инновационной системы, в том числе за счет активного формирования инновационных кластеров на региональном уровне, и восстановление лидирующих позиций российской фундаментальной науки. Одновременно указанный вариант является более затратным, поскольку предполагает масштабное государственное финансирование научных исследований и разработок, прежде всего фундаментального характера, содействие скорейшей коммерциализации результатов научных исследований и разработок, активный поиск и формирование новых рынков, ниш и сегментов в рамках существующих рынков и, наконец, поддержку выхода на них российских компаний.

Внутренние затраты на исследования и разработки по данному сценарию возрастут к 2020 году до 2,0% ВВП, к 2030 году – до 3,0% ВВП, доля частных расходов к 2030 году составит 50 процентов. К 2030 году в структуре расходов на науку сократится доля расходов на оплату труда до уровня ниже 30%. Доля капитальных вложений значительно возрастет в результате существенного обновления парка оборудования. Доля прочих затрат также возрастет, что будет обусловлено растущей стоимостью высокоточных исследований, требующих расходных материалов высокой стоимости[12].

В СССР, несмотря на плановую экономику, последовательной системы составления и реализации программ вооружения не существовало. Например, не были реализованы довоенные и послевоенные программы строительства "Большого флота" (1938–1947 и 1946–1955 годы). Первая комплексная советская программа перевооружения была принята на 1976-1986 годах, однако фактически не соблюдалась: поправки в нее вносились ежегодно по спискам "приоритетных работ"[13].

Понятно, что при Б. Ельцине ситуация в области военного планирования стала еще хуже. 31 мая 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "Об обороне", который возложил на президента задачу утверждения ГПВ. После распада СССР первая ГПВ была принята в ноябре 1996 года, на период 1996–2005 годов. Ее абсолютные показатели не раскрывались. Из-за сильно завышенного прогноза по развитию экономики ее выполнение было сорвано уже в 1997 году. Во многом похожая ситуация складывалась и с другими ГПВ, которые, увеличиваясь в масштабах финансирования, оставались во многом не планом, а ориентиром для ОПК России.

К сожалению, на современном состоянии СП в России сказываются последствия негативного отношения к этой области в России во время начала реформ[14]. Стратегическое планирование в СССР и России в период 1990-х годов характеризуется полным отсутствием осознанной долгосрочной стратегии, хаосом и субъективными усилиями отдельных политиков сформулировать сколько-нибудь осознанную политику[15]. Это видно на примерах не только развития экономики и финансовой политики, но и внешнеполитического курса, который менялся несколько раз, т.е. отсутствия долгосрочной стратегии. Кризис, сравнимый с катастрофой, стал точкой отсчета нового период восстановления государства, который начался со сменой власти в Кремле в 2000 году[16].

Итог – медленное и не всегда последовательное восстановление экономики и институтов, достигнутое к 2022 году, которое А. Кудрин оценил в 120% относительно уровня РСФСР 1990 года. Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. "В 2003–2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе[17]. Надо подчеркнуть, что подобная логика Л. Кудрина и его подсчеты демонстрируют его абсолютную неспособность оценить основные тенденции мирового развития и места в нем России и актуальность проблем безопасности. Прежде всего, из-за нарастающего отставания нашей страны относительно не только КНР и Индии, но и США. «Успехи» правительства РФ и лично А. Кудрина очень относительны. Он, например, признает, что «В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня", – сказал он. Кудрин отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой. "В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире", – подчеркнул Кудрин. "Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения", – добавил глава Счетной палаты.

В качестве иллюстрации можно привести пример отношения СССР-России к процессу формирования «нового НАТО» – очевидно враждебного по отношению к СССР-России военно-политическому союзу. В отличие от политики СССР-России за 32 года этот блок – надо признать – чётко реализовал свою долгосрочную стратегию расширения. За все послевоенные годы Североатлантический альянс прошёл 7 этапов расширения[18]. Первое, второе и третье расширения произошли ещё до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ и в 1982 году – Испания.

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР, заняв всю территорию Германии. В ходе переговоров по объединению была достигнута договорённость о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договорённость о не расширении НАТО на восток. Наличие такой договорённости (и её последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством), но отвергается альянсом; экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказывался по её поводу противоречиво, подтверждая в одних интервью и опровергая в других.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. Уже тогда президент США Билл Клинтон на саммите НАТО в январе 1994 года говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведёт к «отчуждению» России. Джордж Фрост Кеннан охарактеризовал его как «самое роковое» из всех решений Запада.

24 апреля 1999 года на саммите НАТО в Вашингтоне в процедуру вступления в НАТО был введён этап так называемого «кандидатства». С тех пор страны, которые проявляли политическую волю к членству в Альянсе, сначала должны были присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), что означало их признание со стороны этой организации как кандидатов на вступление, реализовать его (путём принятия годовых национальных программ, их выполнения и положительной оценки НАТО), а уже после того вести переговоры о вступлении. Все страны, которые вступали в Альянс с того момента, проходили через выполнение такого плана. Хотя участие в ПДЧ значительной мере содействует подготовке к вступлению в НАТО, оно не является гарантией будущего членства.

В 2021 году были сделаны существенные шаги в области стратегии и стратегического планирования России – в июле принята новая редакция «Стратегии национальной безопасности России» и в ноябре – «Основы стратегического планирования в Российской Федерации»[19], которые стали крупным шагом создания системы в стране, не смотря на мощное сопротивление не только в либеральных кругах, но и в некоторых структурах правительства РФ. К сожалению, две главные проблемы стратегического планирования – эффективные механизмы и кадры – остались нерешенными[20].

Стратегическое планирование в области развития ВС в настоящее время приобретает исключительное значение по нескольким причинам[21]. Недостатки, которые с трудом преодолеваются в последние годы, не позволяют говорить о завершении даже в целом этого процесса. Официально признается необходимость его «совершенствования»[22].

Во-первых, ухудшение ВПО в мире требует особенного внимания к состоянию ВВСТ и ВС, в том числе повышению их боеспособности и боеготовности. Военные конфликты последних лет показали возрастающую интенсивность и потребность расходования ВВСТ и боеприпасов, личного состава уже на ранних стадиях военного противоборства[23].

Во-вторых, усиливается процесс удорожания военного строительства и военной политики, в особенности стоимости ведения военных операций и войн до уровня, когда возникают уже не только политические издержки, но и политические проблемы[24]. Так, Кувейт заплатил в качестве компенсации США за свое освобождение более 16 млрд долл. В ценах 1992 года, а затраты на войну в Ираке в 2003 году были оценены в 2000 млрд, из которых 1700 млрд было потрачено непосредственно на боевые действия. Примерно в 2000 млрд долл. обошлась США война в Афганистане[25].

В-третьих, происходит процесс «перераспределения» влияния внутри силовых институтов политики в пользу не военных институтов, например, киберинститутов, РЭБ, информационно-когнитивных средств, дезинформации и пр. институтов влияния[26].

Значение этих средств стремительно возрастает[27].

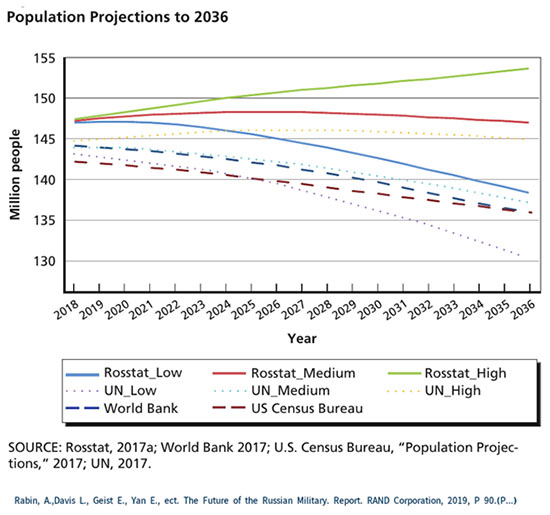

Вместе с тем, основной показатель роста национальной мощи – численность населения страны – стремительно ухудшается в России с конца 80-х годов прошлого века. Это свидетельствует о глубоком кризисе и, отчасти, неэффективности государственного управления страной. Так, по самым разным оценкам (исключая «оптимистичный» вариант Росстата) численность населения России в 2035 году не превысит 135 млн человек и будет иметь устойчивую тенденцию к снижению.

К сожалению, попытки исправить эту тенденцию в России пока что ни к чему не привели (исключая очень короткий период начала первого десятилетия), что в нашем случае говорит об инерции мышления и неспособности власти принимать долгосрочные программы, обеспеченные реальными механизмами их реализации.

Соответственно, требуются новые средства и способы противодействия этим силовым политическим инструментам – политические, правовые, информационные, военно-технические[28].

________________________________________

[1] Глазьев С.Ю. России нужна мобилизационная экономика с рыночными инструментами // ЕЭК, 24.08.2022 / https://eec.eaeunion.org/news/speech/%C2%ABrossii-nuzhna-mobilizatsionnaya-ekonomika-s-rynochnym-instrumentariem%C2%BB/

[2] Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

[3] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современное мироустройство, силовая политика и идеологическая борьба. М.: ИД «Международные отношения», 2021. 790 с.

[4] Путин В.В. Стенограмма выступления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент России, 07.09.2022 / http://prezident.org/tekst/ stenogramma-vystuplenija-putina-na-plenarnom-zasedanii-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-07-09-2022.htm

[5] В частности, см.: Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 633 от 8 ноября 2021 года «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». / http://www.kremlin.ru/acts/news/67074

[6] Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. 4-е изд., перераб. и дополн. М.: Экономика, 2011. 604, cc. 300-344.

[7] См., например: Военно-экономическая безопасность и военно-техническая политика государства: изменение диалектики взаимосвязи в современных условиях. Монография. Под общ. ред. проф, С. Ф.Викулова. М.: АПВЭиФ, ООО «Канлер». 2020. 438 с.

[8] Назаров В.П. Развитие теоретических и методологических основ стратегического планирования: монография / В.П. Назаров; под общ. ред. Т.А. Алексеевой. М.: КНОРУС, 2022. 332 с

[9] Островский А. «Глупость или измена? Расследование гибели СССР». Форум, Крымский мост-9Д, 2011, с. 864.

[10] «Основы стратегического планирования в Российской Федерации» - утратили силу с принятием 28 июня 2014 года Федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

[11] Прогноз «Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». М.: МЭР, март, 2013 г.

[12] Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». М.: МЭР, март, 2013 г.

[13] Государственные программы вооружений России. Досье // ТАСС, 26.02.2018 / https://tass.ru/info/4987920?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

[14] Афиногенов Д.А., Грибин Н.П., Назаров В.П., Плетнев В.Я, Смульский С.В. Основы стратегического планирования в Российской Федерации: Учебное пособие /под общ. ред. В.П. Назарова. М.: Проспект, 2015, cc. 73–74

[15] См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промышленной революции, сс. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография / кол. авт.: под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[16] См., например: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015. 325 с.

[17] Кудрин заявил, что уровень жизни в России на 20% выше, чем в СССР в 1990 году. ТАСС, 13 января 2022 г / https://tass.ru/ekonomika/13413299?utm_source=yxnews&utm_ medium=desktop

[18] Подберёзкин А.И. В Вашингтоне мыслят старыми стереотипами // Красная Звезда, 04.04.2022 / http://redstar.ru/v-vashingtone-myslyat-starymi-stereotipami/

[19] Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 № 633 «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» / http://www.kremlin.ru/acts/bank/47244

[20] Афиногенов Д.А., Грибин Н.П., Назаров В.П., Плетнев В.Я, Смульский С.В. Основы стратегического планирования в Российской Федерации: Учебное пособие / под общ. ред. В.П. Назарова. М.: Проспект, 2015, cc. 73–74.

[21] См. подробнее: Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021, сс. 688–700.

[22] Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 633 от 8 ноября 2021 года «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Ст. 1. Указа / http://www.kremlin.ru/acts/news/67074

[23] Карабах-2020. Военно-аналитический разбор // Пульс, 29.11.2020 / https://pulse.mail.ru/article/karabah–2020-voenno-analiticheskij-razbor-9206026869246829957-7514466294926913924/

[24] Федорович В.А., Муравник В.Б., Бочкарёв О.И. США: военная экономика (организация и управление) / под общ. ред. П.С. Золотарёва, Е.А. Роговского. М.: Международные отношения, 2018. 616, с. 11.

[25] Военно-технические и военно-экономические аспекты итогов и уроков Второй мировой войны / кол. авт. под ред. проф. Викулова С.Ф. М.: АПВЭ и Ф, «Канцлер», 2020, сс. 134–135.

[26] Боброва О.В., Подберёзкин А.И. Политико-правовое противодействие подрыву основ государственности России // Обозреватель, 2021, № 10, сс. 15–25.

[27] См. подробнее: Боброва О.В., Байгузин Р.Н., Подберезкин А.И., Новикова К.Я. Роль институтов развития человеческого капитала в качестве средств силовой политики в современной стратегии национальной безопасности: правовые и политологические аспекты: монография. М. 2022. 336 с.

[28] Вопросы противления угрозам подрыва государственности России на современном этапе: монография. Р.Н. Байгузин, О.В. Боброва, А.И. Подберёзкин. Москва, 2022 . 144 с.