Искусство вождя не может быть изучено по учебнику, так как это искусство заключается в том, чтобы создать себе такой идейный пьедестал, с которого открывалась бы широкая точка зрения и видны были бы далекие горизонты[1]

А. Свечин

Главная особенность стратегии современной России – В.В. Путин, его восприятие мира и современных реалий, которое только отчасти отражается в официальных документах и нормативных концепциях и стратегиях[2].

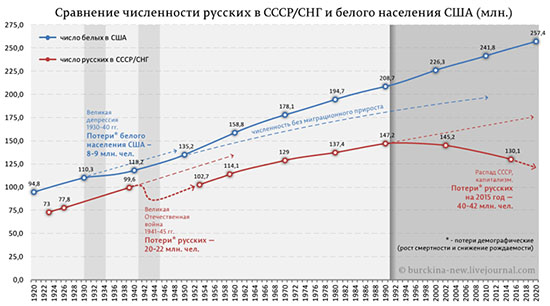

В теме Русский мир. Сумма потерь мне подкинули ценную идею сравнить динамику роста населения СССР с динамикой роста за аналогичный период времени какой-нибудь крупной страны Запада. Я решил сравнить с США, с лидером западного мира, сравнимым с СССР по численности и национальному составу населения – тоже довольно пестрому. Что из этого вышло, вы можете увидеть на уже знакомом графике, куда я наложил линию роста численности народа США. Вышла очень интересная картина:

Данные по США я взял из Statistical Abstracts of the United States 2010 (Краткий статистический обзор о США).

Сразу бросается в глаза тот факт, что весь ХХ век и по 2010 год население США стабильно росло и растет. Но росло население США до 1990 года несколько медленнее населения СССР. Если СССР увеличил свою численность до 1991 года на 154 млн. человек, то население США за этот же период выросло на 138,6 млн. Т.е. СССР рос темпами 2,26 млн. в год, а США – 2,04 млн. в год. И это с учетом того факта, что СССР понес страшные потери (экономические и демографические) во время Второй мировой войны, а США из нее вышел только еще более процветающим государством.

Эта российская особенность накладывается на объективную внешнюю и внутреннюю реальность, которая сложилась к моменту его прихода к власти, и остается до третьего десятилетия решающим фактором для формирования стратегии страны и нации, – сочетание глубочайшего кризиса и развала государственных и общественных институтов, с внешним силовым давлением, фактической потерей политичного и экономического суверенитета на фоне краха государства, культурно-ценностным и идеологическим кризисом и продажностью большей части правящей элиты. Даже части этих (и не указанных) проблем хватило бы для решения в течение многих лет многими политиками. Поэтом главной особенностью управления В.В. Путина было управление страной в условиях системного кризиса, цейтнота, отсутствия возможности системной работы, хронического недостатка кадров, времени и других ресурсов[3].

Учитывая это обстоятельство, требовать от него эффективной и безошибочной стратегии, системного стратегического планирования и управления было бы наивностью: вплоть до 2008 года он действовал в условиях цейтнота, нарастающих угроз, недостатка ресурсов. Его первая попытка стратегического планирования – Концепция социально-экономического развития России, сделанная в марте 2008 года, уже через несколько месяцев столкнулась с реальностью мирового кризиса. Как и его последующие усилия в стратегическом планировании[4].

Таким образом, главная российская специфика в разработке стратегии и стратегическом планировании заключалась в том, что её главный (по пути, единственный автор) постоянно находился в цейтноте времени, средств, людей. Упреки в его адрес по поводу непоследовательности неэффективности его политики часто справедливы, но неизбежны потому, что в тех условиях крайне трудно было сделать больше.

У стратегии любого государства и нации и стратегического планирования есть, как известно, свои особенности, которые проявляются во всех областях стратегического искусства – политике, военном искусстве, экономике, а также национально-культурных, исторических и духовных национальных особенностях. В современной России, которой пришлось потерпеть политическое, экономическое, социальное и геополитическое (но не военное) поражение в 90-е годы эти особенности проявились ярко, как редко бывает в истории. Поэтому и критика В.В. Путина, особенно со стороны тех социальных слоев, которые были фактически отстранены от власти и разработки стратегии, всегда присутствовала особенно остро в тех областях, где неудачи правления В.В. Путина были для них наиболее болезненны, – управлении бывшей госсобственностью, вседозволенностью в политике и экономике, личном обогащении[5].

Выше уже достаточно подробно говорилось о стратегическом планировании вообще, а также коротко о том, что главными особенностями современной политики и стратегии России являются доминирование личных и групповых интересов узкой части правящей элиты страны над национальными и государственными – коллаборационистов и конформистов, – с одной стороны[6], и отсутствие (во многом по этой же причине) реальных эффективных механизмов управления, – с другой. Это состояние было фактически оформлено в беспринципную «идеологию прагматизма», суть которой заключается в политическом закреплении приоритетов личных и групп над национальными и государственными, слегка закамуфлированную патриотизмом и оправданием приоритетов «комфорта».

Другими словами, качество НЧК правящей элиты и институтов развития НЧК и механизмов управления государством осталось недопустимо низкое, что изначально делает любую национальную стратегию неэффективной – кто же будет бороться за национальное развитие, когда требуется обеспечить личное благополучие[7]. Не случайно критики В.В. Путина объясняют последние 10–12 лет «застоем» и «стагнацией» в социально-экономическом развитии страны (что не всегда верно), и снижением уровня её безопасности (что вообще не соответствует действительности) – строго говоря, ни от кого и не требовали успехов в социально-экономическом развитии регионов, городов, отраслей, корпораций. За очевидные провалы в области здравоохранения, образования, финансов и промышленного развития за эти годы никто не понес наказаний. Преследовались за коррупцию, воровство, предательство, наконец, аварии и техногенные катастрофы, но не за неэффективное управление.

Эти две важнейшие особенности дополняются более частными. Прежде всего, неудачами в стратегическом планировании, когда, по сути, ни одна из заявленных стратегических целей развития (Концепция 2020 и т.д.) не была достигнута[8]. Складывается впечатление, что нормативные документы – от СНБ и Военной доктрины до отраслевых концепций – принимались для того, чтобы «было», но никто ими не руководствовался и не использовал в практической работе. Более того, они никогда не согласовывались между собой, несмотря на логику их принятия и требования стратегического планирования. Существующее положение в соответствующем ФЗ и СНБ откровенно игнорируется. Это требует объяснения не только с точки зрения качества правящей элиты и механизмов государственного управления, но и с точки зрения стратегического планирования.

Так, любая эффективная стратегия предполагает, с одной стороны, последовательность, этапность решения задач, а, с другой, – сохранение гибкости и определенной свободы при выборе средств, способов и корректировки сроков реализации главной задачи[9]. Именно с этой проблемой столкнулся В.В. Путин, который пытался искусственными мерами её решить, как правило, выдвигая на высокие должности случайных людей, не имеющих необходимых управленческих и личных качеств[10].

_______________________________________

[1] Свечин А.А. Методы стратегического мышления. В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2003, с. 23.

[2] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.

[3] Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018. 1496 с.

[4] Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года».

[5] Подберёзкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: Юстицинформ, 2021. 1080 с.

[6] Я ссылался на мнение П. Судоплатова, которое относилось к советскому периоду противоборства партийных группировок (Судоплатов. П. Разведка и Кремль. М.: 2021, с. 6), которое сохранилось, на мой взгляд, при победившей группировке В.В. Путина.

[7] Боброва О.В., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Негосударственные институты развития – силовые средства политики // Обозреватель, 2021, № 9, сс. 17–38; Боброва О., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Специфика НКО и правовые основы их деятельности // Обозреватель, 2021, № 8, сс. 17–48 и др.

[8] Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года».

[9] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.

[10] См. последние работы: Подберёзкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: Юстицинформ, 2021. 1080 с.; Подберёзкин А., Родионов О. Институты развития человеческого капитала – альтернатива силовым средствам политики // Обозреватель, 2021, № 7, сс. 33–48; Боброва О.В., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Негосударственные институты развития – силовые средства политики // Обозреватель, 2021, № 9, сс. 17–38