|

… нужно достоверно и полноценно В. Путин, |

«Евразийская» идея порочна прежде В. Иноземцев, |

Усиление влияя глобальных тенденций в МО на тенденции в военно-политической обстановке (ВПО) в XXI веке будет продолжаться. Наравне с ней существует и одна из серьезных переменных величин, влияющих на развитие различных, порой противоположных сценариев международной обстановки (МО), – развитие собственно сценариев военно-политической обстановки (ВПО), а также конкретных сценариев стратегической обстановки (СО), войн и конфликтов. С одной стороны, как уже не раз говорилось[5], сценарии ВПО являются следствием, продолжением сценариев развития МО, более того, предопределены их развитием, а сценарии СО – конкретная реализация одного из вариантов сценария ВПО. С другой стороны, сама логика развития того или иного сценария ВПО и даже СО начинает влиять на формирование МО. И это влияние нельзя игнорировать, более того, при анализе МО его следует учитывать. На известной логической схеме, о которой я писал выше это влияние (которое я уточнил в последующей работе) выглядит следующим образом:

Как видно из рисунка, на развитие МО в XXI веке непосредственное влияние начинает сказывать не только состояние военно-политической обстановки (что соответственно и было почти всегда, достаточно вспомнить Парижский конгресс 1815 года, который стал следствием военного поражения Наполеона), но и стратегической обстановки (СО), более того, отдельной войны или даже военного конфликта (вектора «а» и «б» на рисунке).

Причем, если во второй половине XX века влияние конкретной, СО на МО можно было объяснить появлением ядерного оружия и стратегических средств его доставки (достаточно вспомнить пример т.н. «Кубинского кризиса» октября 1962 года, когда это влияние было отчетливым и ярким, а до этого «Суэцкий кризис» 1956 года, когда неявной угроза Н. Хрущева применить ЯО впервые показали качественное изменение МО), то с конца XX века уже отдельные войны и военные конфликты стали все решительнее влиять на изменение всей МО. Яркий пример – локальный военный конфликт в Северной Осетии в 2008 году, которой резко негативно повлиял на МО не только в Европе, но и в мире.

Еще более ярким и убедительным примером усиления влияния СО на МО стали события на Украине 2014–2015 годов. Конфликт в Крыму и на Донбассе привел к резкому изменению сначала всей СО, а затем и МО в Европе и в мире. Это говорит о том, что, с одной стороны, влияние военных конфликтов на всю МО резко возросло в XXI веке (даже конфликт в Афганистане в 1979–1990 годах не имел таких глобальных последствий), а, с другой, – что сами эти конфликты формировались постепенно и заранее и находились в общем «тренде» мировой политики. В данном случае – политики западной ЛЧЦ по отношению к России.

Особенно важная проблема, заключается в том, что один (и именно действующий) сценарий развития ВПО и его конкретный вариант развития СО или войны, начинает влиять сильнее или даже очень сильно на действующей сценарий МО, задавая ему свою «логику войны». На рисунке показан, например, сценарий № 1 («острая конфронтация»), который формирует свои особенности развития сценария МО. В МГИМО и РСМД, например, были рассмотрены несколько сценариев развития ВПО в Центральной Азии после вывода войск коалиции из Афганистана в 2014–2024 годы. Каждый из них так или иначе оказывал влияние на все сценарии развития МО в ЦА, в частности:

– сценарий № 1. «Огнедышащий дракон»: усиление Китая;

– сценарий № 2. «Стратегия анаконды»: Запад сдерживает Китай;

– сценарий № 3. «Зеленый полумесяц над Центральной Азией».

В результате развития такого конкретного сценария ВПО происходит усиление политических позиций (что естественно и традиционно) той или иной нации и государства, но в XXI веке это еще и пополняется двумя обстоятельствами:

– во-первых, конкретная СО и даже сценарий будущего конфликта или войны заранее «закладываются», планируются в качестве части внешнеполитического процесса;

– во-вторых, происходит усиление непосредственного влияния СО, войн и конфликтов на сценарии развития МО.

В частности, еще на ранних стадиях формирования сценария МО «Глобального военно-силового противоборства» западной ЛЧЦ, еще в самом начале 90-х годов XX века, когда, как казалось, абсолютно доминировал сценарий развития международного сотрудничества, уже «закладывались основы будущего сценария военно-силового противоборства. Как показывает современная действительность, как минимум, в следующих областях:

– расширение НАТО и сферы его ответственности, превращения коалиции из региональной в глобальную;

– резком увеличении объемов финансирования военной политики, прежде всего, ВиВСТ, а также качества ВС;

– «исправлению» военного искусства в направлении системного и сетецентрического использования военной силы, в т.ч. увеличения всего спектра возможных военных действий;

– «замещению» слабеющих экономических и политических позиций Запада силовыми компонентами, компенсирующими и даже усиливающими контроль западной ЛЧЦ.

Иными словами, каждая ЛЧЦ становилась доминирующей в одном из сценариев развития МО в зависимости от результатов и последствий развития того или иного сценария ВПО[6]. Причем в его конкретном варианте СО, войны, военного или «просто» силового конфликта. Произошло очевидное возвращение военной силы в мировую политику, несмотря на то, что во второй половине XX века общепринятым стало считать это «изжившим себя и устаревшим», а, кроме того, несмотря на усиление ядерных и создание неядерного потенциалов стратегических вооружений.

В этой и предыдущих работах проблема взаимосвязи развития сценариев МО и ВПО уже не раз справедливо поднималась и описывалась достаточно подробно[7], но в данном разделе необходимо обратить внимание на то, что рассматриваемые конкретные сценарии развития ВПО и их варианты не только основываются (теоретически и методологически) на этой взаимосвязи, но и непосредственно вытекают друг из друга[8]. Это означает, что существующие и будущие конкретные сценарии развития СО войн и конфликтов, и варианты развития ВПО являются логическим следствием развития соответствующих конкретных сценариев МО, их естественной, составной частью, а также следствием развития одного из сценариев человеческой цивилизации. Это очень наглядно видно на примере военного конфликта на Украине, когда все страны – члены НАТО активно выступили политически сообща (хотя с военно-технической точки зрения заметных усилий и не произошло)[9]. Иными словами консолидированные интересы стран, принадлежащих к западной ЛЧЦ, оказались определяющими для развития МО в XXI веке не только по отношению к отдельным государствам и нациям, не входящим в эту ЛЧЦ, но и по отношению:

– к развитию глобальных тенденций взаимозависимости и др.;

– к рискам обострения ВПО и т.д.

Это означает, что анализ существующих и возможных сценариев развития ВПО в мире и их прогноз на долгосрочный период, выделения из этого возможного перечня сценариев наиболее вероятных вариантов, предполагают попытку их систематизации (по аналогии со систематизацией по группам и подгруппам сценариев МО). Без такой систематизации и логической привязки количество сценариев и их вариантов становится неограниченным, а значит, бессмысленным с точки зрения анализа и прогноза.

Кроме того, как уже говорилось выше, необходимо выделить конкретные условия и принципы, в соответствии с которыми выдвигаются эти сценарии, и их варианты, делающие их более практическими, т.е. более реальными.

Такими главными конкретными условиями и принципами являются особенности сознательного формирования уже на ранних стадиях СО, подготовка войн и военных конфликтов. Эту мысль можно попытаться отобразить на следующем рисунке[10].

Как видно из этого рисунка, конкретные варианты формирования СО, войн и конфликтов, их материальная и интеллектуальная подготовка решающим образом влияют на процесс подготовки и принятия политических решений, делают тот или иной сценарий развития ВПО предопределяющим (т.е. его вероятное повышается до 70–80%), а МО – очень вероятным (до 40–50%).

Анализ и прогноз международной обстановки, таким образом, предполагает не просто логическую и содержательную привязку существующих и будущих сценариев развития ВПО к уже существующим и прогнозным сценариям развития международной обстановки (МО) и сценариям развития человеческой цивилизации (ЧЦ)[11], но и учет обратного влияния планируемых СО, войн и конфликтов на ВПО и МО. Надо отчетливо понимать, что не только развитие сценариев ВПО и стратегической обстановки (СО), но и вся военная политика государства формируется под прямым, непосредственным и сильным влиянием развития конкретных сценариев МО, которые формируют такие же конкретные внешнеполитические, военные, экономические и иные условия существования государств и еще более конкретные внешние и военные угрозы[12]. Но также важно осознавать, что в XXI веке «реверс» обратного влияния изначально закладывается в будущее развитие МО. Иначе говоря, «ружье, которое должно выстрелить в 3-м акте» не просто создается, но и вывешивается.

Так, например, развитие ВПО на Украине и в Европе зависит от многих политических, финансовых, экономических и иных факторов, которые необходимо учитывать при формировании собственно военной политики, в частности, ее продовольственной зависимости от Запада, сложившейся в 80-е и 90-е годы XX века. Что, собственно говоря, традиционно и делается. Но, к сожалению, не всегда делается анализ того, как это ВПО влияет на будущие конкретные сценарии развития СО, войн и конфликтов. И совсем забывается влияние «реверса» – заранее формирующихся сценариев войн и конфликтов на искусственное формирование конфликтного ВПО, а впоследствии и кризиса в МО.

Есть все основания полагать, что не только ВиВСТ и ВС, но и конкретно сценарии их использования прогнозируются и планируются на долгосрочную перспективу, что, естественно, оказывает сильное влияние на формирование будущей ВПО. Так, создание флота авианосцев, запланированное на 20–30 (с соответствующей инфраструктурой), говорит об очень многом для будущей ВПО. И не только в военно-техническом, но и военно-политическом и международном аспектах: авианосные группировки являются мощным наступательным оружием. Но не только. Они явно говорят о том, что государство готовится проецировать свою военную мощь далеко за пределы национальных границ, влиять на формирование региональных и глобальных МО.

Создание таких авианосных группировок также может свидетельствовать о том, что государство планирует активно участвовать в контроле над международными транспортными коридорами (МТК) и гарантировать экспорт и импорт поставки. Что имеет стремительно возрастающее значение в XXI веке в условиях, когда мировая торговля во многом предопределяет темпы роста ВВП. «Обмен санкциями», как политический инструмент, в данном случае в конкретных условиях существующего сценария МО, должен учитывать эти реалии, хорошо отображенные на инфографике РБК.

Источник: Сункина Виктория, Волкова Олеся. Данные International Trade Centre.

Расчеты РБК // РБК. 2014. 13 августа.

На нем, в частности, видно, что даже в той области, где зависимость России от западной ЛЧЦ минимальна – продовольственной, требуется обеспечение безопасности торговли и транспортировки грузов.

В начале XXI века становится все яснее, что конкретные военные и военно-политические условия формирования того или иного сценария ВПО могут оказать и часто оказывают обратное влияние на развитие сценария МО. Так, безусловные военные успехи ополченцев на Украине весной–летом 2014 года вынудили Киев и его союзников пойти на переговоры с представителями Новороссии, заключить перемирие и смягчить на время набирающую темпы опасную эскалацию развития сценария МО в кризисном направлении. Другими словами частные военные успехи ополченцев обернулись серьезными изменениями в ВПО, а затем и в МО.

При этом надо понимать, что влияние процессов, происходящих в развитии сценариев ЧЦ и МО, более глубоко и фундаментально, чем в сценариях развития ВПО и СО. Случаи, когда изменения в сценариях развития ВПО радикально влияли на сценарии МО, в истории есть, но они немногочисленны. Так, Карл XII быстрым нападением и разгромом датчан вывел Данию из военно-политической коалиции России, Польши и Дании против Швеции. Такую же попытку попытался осуществить А. Гитлер, освободив из заключения Муссолини. Но, надо признать, что эти немногочисленные примеры в конечном счете все равно подтверждают общее правило: развитие сценариев ВПО следует из развития сценариев МО, хотя, повторюсь в XXI веке наблюдается и обратная тенденция. Которую нельзя не учитывать.

Надо признать, что специфические события и тенденции в развитии того или иного сценария ВПО оказывают частные, иногда значимые воздействия на события и тенденции в сценариях развития МО. В частности, война на Украине стала поводом для введения санкций против России, касающихся разработки месторождений нефти и газа в Арктике[13], ограничений в добыче сланцевой нефти и газа, а в перспективе ее политики в Антарктике и других регионах. Это влияние иногда не очень заметно (как в отношениях с Японией), иногда только символично (как в отношениях с Индией), а иногда неожиданно сильно (как в отношениях с Канадой или Австралией). Поэтому такой «военно-политический реверс» должен внимательно отслеживаться, особенно в тех случаях, когда он неожиданно может привести к неприятным последствиям.

Конкретные варианты сценария развития ВПО, вытекающие даже из одного сценария развития МО, неизбежно будут отличаться друг от друга: даже если события развиваются в одно и то же время и в одном и том же месте, конкретные военно-политические условия могут быть (и будут) разными в силу того, что они зависят от множества субъективных факторов, часть из которых была неизвестна и не учитывалась, а часть – только что появилась[14]. Поэтому нельзя просто экстраполировать сценарий развития МО на сценарий ВПО, а тем более на конкретную СО или войну. Они могут отличаться, в т.ч. и серьезно, в ту или иную сторону. Более того, конкретные сценарии развития СО, войн и конфликтов всегда будут отличаться от запланированных сценариев развития ВПО, а тем более МО. ИХ непредсказуемость в деталях, однако, отнюдь не означает невозможность в их стратегическом прогнозировании. Так, развитие ВПО летом 1943 года на советско-германском фронте во многом предопределило возможность реализации конкретного сценария развития СО, который, однако, в деталях существенно отличался от планов, разработанных в Берлине и в Москве.

В качестве современного примера можно использовать пример СО сценарием развития ВПО, сложившимся в Новороссии в сентябре 2014 года после инициатив В. Путина и П. Порошенко о прекращении огня, когда дальнейшее развитие событий могло развиваться как минимум по трем сценариям[15]. Так, сценарий № 1, который привел в целом к прекращению огня, мог бы «заморозить» конфликт на неопределенную перспективу, а сценарий № 2 – привести к устойчивому миру. Вместе с тем сценарий № 1 мог в дальнейшем развиться и превратиться со временем в сценарий войны, вытеснив не состоявшейся в сентябре сценарий войны № 3. Что в конечном счете и произошло. При этом сценарий развития МО практически не изменился, а ВПО – только ухудшился. В конечном счете развитие СО по сценарию № 3 привело к ухудшению как ВПО, так и МО в Новороссии к лету 2015 года.

Как видно, все эти потенциально возможные и даже вероятные сценарии ВПО существуют по сути дела в рамках одного частного сценария развития МО, который был описан выше как «сценарий войны чужими руками». Его реализация, судя по всему, была в сентябре 2014 (конкретное время) скорректирована событиями в Сирии и Ираке (конкретными событиями в конкретном месте), а именно: бомбардировками США исламских радикалов. Этот частный сценарий на Украине одновременно является одной из частей более общего сценария «Глобального военно-силового противоборства» западной ЛЧЦ с российской ЛЧЦ, называемой иногда «русским миром».

Таким образом, развитие конкретных вариантов СО при конкретных сценариев ВПО происходит под влиянием самых разных внешних и внутренних факторов внутри одного, как правило, единственного сценария развития МО или даже одного из конкретных вариантов такого сценария. Это означает, что прогнозировать точно развитие того или иного сценария ВПО крайне трудно, но можно в рамках одного из сценариев развития МО. По сути дела, украинские сценарии и их варианты развития ВПО в августе–сентябре подтверждают этот вывод. Как средства, так и способы ведения вооруженной борьбы при всех сценариях оставались одни и те же: преимущественно артиллерийские системы, стрелковое оружие и бронетехника. Действия авиации и флота по понятным причинам фактически отсутствовали.

Ниже приводится иллюстрация развития этих сценариев ВПО в рамках одного «враждебного « сценария развития МО.

В целом можно констатировать, что в XXI веке происходит усиление влияния военно-политических тенденций и развития ВПО на формирование миропорядка и МО, которое будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Эти усиления влияния приводит уже в настоящее время к усилению взаимосвязи между сценариями развития МО и ВПО не только «сверху–вниз», но и «снизу–вверх». Причем как первое, так и второе направление развиваются одинаково быстро: внешняя политика стремительно милитаризуется, а военная политика – интегрируется с невоенными областями. Это нашло свое отражение в разных названиях стратегий и войн – «гибридная», «сетецентрическая», «системная». Так, эксперт А. Гилёв, например, называет ее «многомерной войной», характеризуя ее следующим образом: «… это война всеобъемлющая, с использованием всех средств одновременно, когда военные и невоенные формы воздействия дополняют друг друга. Ее элементы прошли обкатку в разных противостояниях – в Ираке, Иране, Югославии, Египте, Ливии, Сирии, в полной мере они применяются в ходе украинского кризиса.

Разнообразие задействованных средств создает у объекта атаки ощущение потери контроля над ситуацией, тем более что силовой аппарат государства не способен найти адекватный ответ на наступление в сферах, за которые он не отвечает. Залогом успеха такой операции является владение инициативой и высокий темп, не оставляющий противнику возможности прийти в себя. Ключевая способность – планирование и координация в реальном времени акций, в которых в один и тот же момент задействованы спецслужбы, финансовые органы, дипломатия, глобальные информационные источники, неправительственные организации, а также регулярные и наемные вооруженные формирования...[16]

… это перманентная война, рассчитанная на достижение цели измором, подрыв изнутри с использованием слабых мест противника. Она может идти фазами – через обострения и «перемирия». Тысячи мелких ударов преследуют цель измотать, задушить, обескровить, одновременно ведя переговоры и предлагая альтернативы, склоняя на свою сторону, завоевывая симпатии недовольных и фрондеров внутри страны.

В отличие от тотальных войн ХХ столетия, задача оккупировать или разрушить государство сегодня неактуальна. Открытая глобальная экономика зачастую лишает смысла захват инфраструктуры – природные и человеческие ресурсы можно контролировать и без оккупации, это даже эффективнее и много дешевле. В «новой войне» от России потребуют не признания поражения, а смены политики, альянсов, законов и состава руководства, оформленной как желание стать частью «цивилизованного» мира. Любые уступки – лишь переход к следующему этапу давления. Приемлемым состоянием будет только неуклонное ослабление страны, ее стратегического и военного потенциала.

… исчезает понятие «фронта» и «тыла». Армии – резерв, запасные игроки, вступающие в игру при крайней необходимости. Основная часть российских Вооруженных сил, скорее всего, останется только гарантом того, что противостояние не перерастет в широкомасштабные боевые действия. Ноша ляжет на плечи подразделений специального назначения.

Противникам незачем использовать собственные ВС, если по периферии России хватает людей, готовых по разным причинам взять в руки оружие. Для обучения наемников и командования ими имеются и кадры, и инфраструктура. Украина и Сирия – яркие примеры. Вообще, ключевая особенность многомерной войны заключается в том, что максимальный ущерб в основном наносят люди, не имеющие военного статуса и даже не состоящие на государственной службе. Это не только частные военные компании (ЧВК), но и персонал экономических и финансовых учреждений, банков, бизнеса, университетов, средств массовой информации, неправительственных организаций.

Разведывательные и контрразведывательные органы приобретают еще больший вес, во-первых, по праву главного поставщика информации для принятия решений, во-вторых, потому что специальные службы с точки зрения организации и квалификации наиболее приспособлены для того, чтобы вести тайную опосредованную подрывную деятельность. Остальные государственные структуры должны ментально и организационно адаптироваться к тому, что все они так или иначе становятся объектами и акторами боевых действий»[17].

Эта характеристика современной войны в разных изданиях и у разных авторов часто встречается в последнее время. В ней присутствует главное: новые средства и способы ведения войны достаточно существенно сами начинают влиять на ее политические цели при понимании того, что за взаимосвязью понятий «политика» и «война», приоритет по-прежнему остается за политикой, т.е. влиянием МО на формирование ВПО.

Кроме того основные военно-политические тенденции, которые можно прогнозировать в долгосрочной перспективе позволяют предположить следующее:

1. Формирование вокруг отдельных ЛЧЦ и быстро растущих центров силы военно-политических коалиций, которые могут объединяться в относительно устойчивые конгломерации, например:

– США – Западная Европа – ряд стран Персидского залива – некоторые страны Юго-Восточной Азии и АТР;

– Бразилия – Мексика – Венесуэла – некоторые страны Латинской Америки;

– Вьетнам и некоторые страны Юго-Восточной Азии;

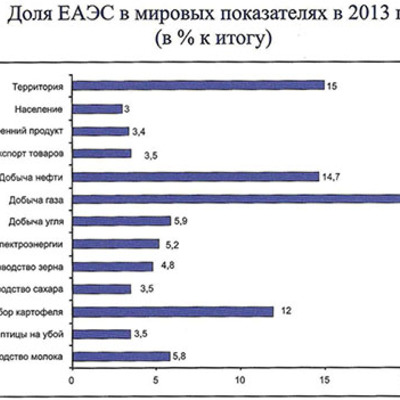

– Россия – ЕАЭС – некоторые страны Европы, Азии и даже Африки. В пользу последнего варианта говорит как интенсивность контактов на высшем уровне в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, так и существующий потенциал для создания подобных коалиций.

При этом цивилизационное значение имеет огромное влияние на будущие интеграционные процессы. Как подчеркивают некоторые авторы, «…народы Евразии уже объединялись четыре раза. Самыми первыми объединителями евразийских народов были гунны. Затем континент был объединен в рамках Тюркского каганата. В XIII веке территорию Евразии объединили монголы под предводительством Чингисхана. Четвертая попытка – образование Российской империи и СССР»[19].

2. Создание широких коалиций и нескольких ЛЧЦ по аналогии с БРИКС в противовес одной–двум ЛЧЦ, прежде всего западной ЛЧЦ. В настоящее время существует тенденция формирования таких военно-политических клубов, имеющих определенную направленность против отдельных ЛЧЦ. В частности, к ним можно отнести:

– создание Транстихоокеанского партнерства (ТТП) во главе с США и с участием Японии и некоторых других стран, ориентированного против КНР;

– создание Трансатлантического партнерства (ТАП), ориентированного против России и других оппонентов на западе Евразии;

– создание БРИКС, ориентированного против западной ЛЧЦ;

– создание региональных организаций (латиноамериканских, африканских, арабских и пр.), ориентированных на защиту систем ценностей определенных ЛЧЦ.

3. Превращение внешней и военный политики государств и ЛЧЦ в единую системную и сетецентрическую стратегию, объединяющую все средства политического насилия в единый, одновременно используемый комплекс. Весьма вероятно, что существующие пока что по отдельности внешняя и военная политика интегрируются в результате в единую военно-политическую стратегию, которая станет синтезом военно-политических целей ЛЧЦ и средств их достижения и во многом результатом усиления влияния военной силы в МО в XXI веке.

[1] Подберезкин А.И. Сборник сокращений по международной, политической, социально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО (У), 2013.

[2] Впервые об усилении этой взаимосвязи было написано: Подберезкин А.И. Взаимосвязь тенденций развития международной и военно-политической обстановки / Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 64–72.

[3] Латухина К. Просчитать угрозы // Российская газета. 2014. 11 сентября. – С. 2.

[4] Иноземцев В. Не потеряться во времени // Литературная газета. 2014. № 36 (6478). – С. 9.

[5] Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО (У), 2014.

[6] Сценарный прогноз развития ситуации в Центральной Азии после вывода коалиционных войск из Афганистана 2014–2024 гг. // РСМД. 2013. 23 мая [Электронный ресурс]. URL : http://ncouncil.ru/inner/

[7] Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО (У), 2014.

[8] Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. – М.: МГИМО (У), 2015.

[9] 2015 Global Forecast. Crisis and Opportunity // CSIS. 2014. P. 46.

[10] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО (У), 2015.

[11] Подберезкин А.И. Стратегия для будущего президента России: русский путь / ВОПД «Духовное наследие». М., 2000.

[12] См. подробнее: Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО (У). 2014.

[13] Башкатова А., Сергеев М. Запад перекрывает России доступ к Арктике // Независимая газета. 2014. 12 сентября. – С. 1–2.

[14] Подберезкин А.И. Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития. – М.: МГИМО (У), 2014.

[15] Эта логика была описана И. Поповым и М. Хамзатовым не раз в их работах, которые использовал автор. См., например: Подберезкин А.И. Военно-политические аспекты прогнозирования. – М.: МГИМО (У), 2014. – С. 28.

[16] Гилёв А.О. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия в глобальной политике. 2014. Т. 12. № 5. – С. 47.

[17] Гилёв А.О. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия в глобальной политике. 2014. Т. 12. № 5. – С. 48.

[18] Мансуров Т. ЕврАзЭС: от интеграционного сотрудничества к Евразийскому экономическому союзу // Международная жизнь. 2014. № 14. – С. 23.

[19] Там же.