|

В Военной доктрине учтены основные Военная доктрина России |

Для прогностики это означает, С. Переслегин, Е. Переслегина |

Анализ и прогноз развития основных тенденций и особенностей человеческой цивилизации в XXI веке стали достаточно традиционными для правительственных и академических органов и институтов. В особенности, если речь идет о потребностях финансистов и экономистов. Так, в качестве примера можно привести «Перспективы развития мировой экономики», регулярно публикуемый в соответствующем бюллетене[3].

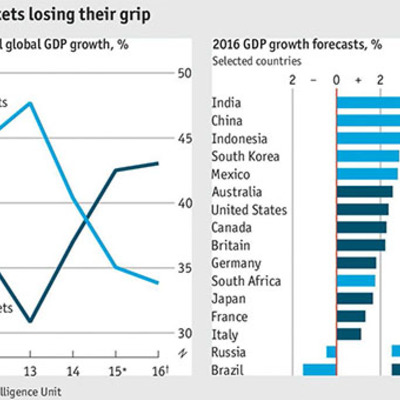

Нередко такие прогнозы делаются по заказу государственных ведомств и СМИ. Например, «Экономист» в конце 2015 года сделал специальный прогноз, посвященный мировой экономике и перспективам развития стран-членов БРИКС, в котором сделан вывод, что эти страны уступают лидерство в развитии странам с традиционно развитой экономикой[4].

Подобные прогнозы имеют крайне важное значение потому, что именно в них в конечном счете оцениваются перспективы той или иной ЛЧЦ или нации. Так, в прогнозе «Экономист» говорится, что «именно благодаря Америке мир будет развиваться в 2016 году»[5].

Проблема, однако, заключается в том, что на основании анализа двух-трех мировых тенденций и экономик нескольких стран стратегической прогноз развития МО (и даже ВПО) сделать невозможно. Нужен очень широкий междисциплинарный и многофакторный прогноз. Так, например, соотношение военной силы с другими силовыми средствами во внешней политике в XXI веке приобрело совершенно новое, но пока что не осознанное до конца аналитиками значение. Понимание сути, – основных особенностей, характера, структуры и др. отличительных черт современной международной обстановки (МО) – обязательное условие для определения военно-политической обстановки и конкретной современной стратегической обстановки (СО), а также специфики и характера уже ведущейся сетецентрической войны против России[6]. Но сделать этого только на основании анализа военной мощи и потенциалов – невозможно.

В XXI веке особенно ясно проявилась и другая особенность формирования МО: конкретная ВПО и даже СО оказывает в XXI веке нередко решающее влияние на состояние и перспективы развития МО, что естественно, особенно отчетливо проявляется в ходе войн и военных конфликтов. «Быстрая» и эффективная победа нередко коренным образом меняет весь сценарий развития МО не только в отношении одной, но и группы стран. Если прежде решительные победы (Наполеона, антифранцузской коалиции, Антанты, Антигитлеровской коалиции) меняли состояние МО в отдельные, достаточно длительные промежутки времени, чередовавшаяся через 20–30 лет, то в XX веке с появлением СЯС возможность военного влияния на СО и на МО превратилась в постоянный фактор развития отношений между ЛЧЦ. В XXI веке уже не только СЯС, но и другие военно-силовые инструменты политики (например, ВКО и ВТО) стали возможным фактором влияния, но и постоянно действующей группой военно-технических факторов, формирующих реальную МО.

Более того, возможность достижения стратегического результата в войне стала рассматриваться в официальных документах как наиболее вероятный сценарий развития военных действий, который изначально уже «закладывается» во внешнеполитическую стратегию развитых государств западной ЛЧЦ. Фактически в начале XXI века происходит резкая милитаризация внешней политики, хотя еще в 70-е–80-е годы XX века усиленно продвигался тезис о «падении значения и роли военной силы во внешней политике государств», как бесспорная и не требующая доказательств аксиома.

Таким образом основной особенностью развития МО в XXI веке стало усиление значения собственно вооруженных средств во всей гамме силовых инструментов политики государств. Этот вывод справедлив для всех развитых государств, но в наибольшей степени для стран-лидеров западной ЛЧЦ, что отразилось, например, в таких явлениях как сверхбыстрый рост военного бюджета США до 2010 года (с 350 до 700 млрд долл. за 10 лет) или сохранении большой численности профессиональных армий, быстрая смена ВиВТ. Но, главное, в быстром росте численности конкретных эпизодов применения военной силы, включая и такие «заповедные» прежде регионы, как Европа.

Общая концепция – гипотеза необходима и для того, чтобы объяснить феномен стремительного развития международного терроризма на фоне «глобальной борьбы США» с этим злом. Подобное объяснение просто необходимо, ибо в периоде 10 лет «глобальной борьбы США» количество террористических инцидентов выросло в 10 раз.

Это возможно только в том случае, если допустить, что за созданием и появление террористических организаций стоят спецслужбы США и их союзников, которые с их помощью пытаются максимально дестабилизировать МО с тем, чтобы сохранить над ней более эффективный контроль. Это объяснение вполне укладывается в гипотезу формирования западной ЛЧЦ сценария «Военно-силового противостояния» и постепенной эволюции этого сценария в вариант военного конфликта с другими ЛЧЦ.

К сожалению, главный объект такого вероятного нападения – правящая элита других ЛЧЦ (несмотря на примеры Милошевича, Каддафи, Хусейна и др. лидеров) – не всегда осознает эту опасность. В начале 2015 года в российской правящей элите и экспертном сообществе наблюдался очевидный кризис в оценке не только сложившейся МО, но и ВПО и конкретной СО в Европе. Разные группы элиты по-разному, иногда прямо противоположно, подходили к оценке МО и перспектив ее развития. Во многом этот кризис был вызван общим кризисом в стране, в т.ч. идеологическим кризисом. Но не только. Определенно и негативно сказывалось влияние остатков господствовавшей в политике России либеральной идеологии, настойчиво мешавших трезво взглянуть на происходящее. Те же люди, кто во времена М. Горбачева монополизировали телевидение своими заклинаниями о «единой европейской цивилизации», сегодня, пятясь, пытаются, по сути, говорить то же самое в условиях открытой враждебности Европы[8]. Это выражалось, в частности, в идеализации состояния МО в 2014–2015 годах, что практически вело, во-первых, к отрицанию реалий силовой вооруженной борьбы, а, во-вторых, косвенному признанию опасности периода перехода к многополярной модели. Так, в докладе международного клуба «Валдай» в марте 2015 года очень аккуратно, но настойчиво проводилась именно эта мысль: «переход к многополярной модели, основанной на разных политических культурах, убеждениях, экономических и технологических возможностях, пока не только не укрепил стабильности, но и усугубил симптомы анархии. А сама по себе заявка поднимающихся, не удовлетворенных своим положением держав осуществить ревизию де-факто установившихся правил несет риски и им самим, и мировой ситуации. Многополярность – звучит прекрасно, но практическое знакомство с такой ситуацией пока скорее обескураживает»[9].

Можно, конечно, сколько угодно сожалеть об опасности перехода к многополярности, но реальность такова, что этот переход не только неизбежен, но и связан с обострением силовой борьбы между локальными человеческими цивилизациями, в рамках которой отчетливо уже проявились конкретные вооруженные формы в виде сетецентрической войны использования военной силы в международных отношениях.

Эти теоретические и публицистические публичные споры и псевдонаучные дискуссии внутри правящей элиты во многом исказили представление о реальном ходе мировых событий, тех тенденциях, которые господствуют в эволюции конкретного современного сценария развития МО во втором десятилетии XXI века. Поэтому крайне важно изначально четко определиться с отношением именно к современному сценарию развития МО, а еще лучше – наиболее вероятному будущему варианту этого сценария.

Соглашаясь с Еленой и Сергеем Переслегиными, которых я процитировал выше, я также признаю что, в принципе, во-первых, будущий сценарий МО и ВПО цивилизационно предопределен современным развитием враждебного сценария взаимоотношений локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ), а во-вторых, что таких будущих сценариев развития МО в итоге будет в действительности немного, «скорее всего – один». И этот «один» сценарий – будет, на мой взгляд, крайне пессимистичен.

Очень похоже, что столкновение локальных цивилизаций не просто неизбежно, но уже началось: западная ЛЧЦ хочет во что бы то ни стало уже не просто сохранить свое господство, но и подчинить себе другие. Более того, она уже начала – системно и последовательно – этот глобальный процесс военно-силового противоборства, даже не скрывая этого от широкой общественности. В частности, в ноябре 2014 года министр обороны США потребовал увеличения военно-технического превосходства США и создания "инновационного неравенства" для ведения войны по аналогии с теми состоянием, которое существовало в микроэлектронике в 80-е годы XX века, а именно в области робототехники, больших баз данных и других технологиях следующего поколения.

Достижение в очередной раз технологического превосходства позволяет США не только контролировать военную коалицию, но и использовать эти преимущества в политических целях. Поставки западных ВиВт на Украину это фактически военное участие (пусть и «опосредованное, как говорят на Западе)[10] в цивилизационном конфликте, конкретный пример перерастания конфликта в войну.

Эти самые общие выводы относительно современного состояния МО совершенно не могут нас удовлетворить, потому что имеют мало практического значения потому что наша главная задача – это в конечном счете выделить один или два варианта сценария развития МО в среднесрочной (до 2021–2025 гг.) и долгосрочной перспективах (до 2045–2050 гг.). Подобное возможно только при анализе взаимосвязей всех четырех основных групп факторов, формирующих МО и, как следствие, – ВПО:

– основных тенденций;

– основных факторов;

– глобальных акторов;

– человеческого капитала и его институтов, которое А. Гринспен в 2014 году обозначил как «иррациональный фактор» политики.

При этом я считаю, что собственно количественный анализ этих многочисленных факторов, тенденций и акторов может привести к результату только в том случае, если все частные детали будут укладываться в некую концепцию или гипотезу развития МО (сценарий и его варианты). В противном случае это будет простым набором эмпирических фактов и примеров, нередко противоречащих друг другу. Так, например, сокращение военного бюджета США в последние годы можно адекватно оценить только понимая, что:

– доля военных расходов США остается и будет оставаться не просто самой большой, а подавляющей в мире;

– это сокращение в основном происходит за счет сокращения масштабных сухопутных операций за рубежом;

– совокупные военные расходы (западной коалиции ЛЧЦ) будут в будущем подавляющими;

– перераспределение средств военного бюджета носит характер его оптимизации, не сдерживая, но, наоборот, увеличивая его эффективность.

В качестве примера, иллюстрирующего эти аргументы, можно предложить следующие рисунки, из которых наглядно видно, что военные расходы США и возглавляемой ими коалиции фактически аккумулируют более 80% мировых расходов

Эта гипотеза - концепция многое объясняет и позволяет прогнозировать развитие МО и ВПО в долгосрочной перспективе. К сожалению, в наиболее пессимистических вариантах сценария «Военно-силового противоборства» ЛЧЦ.

[1] Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ В. Путиным 26 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. URL : http://www.kremlin.ru/

[2] Переслегин С., Переслегина Е. Дикие карты будущего, или «Сталинград» (фрагмент). – С. 22.

[3] Бюллетень основных прогнозов «Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ). Лондон 19 января 2016 года. Вашингтон 2016. 19 января. – С. 7.

[4] 2016`s global wealth forecast. 2015. 30 Dec. / http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/12/daily-chart

[5] 2016`s global wealth forecast. 2015. 30 Dec. / http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/12/daily-chart

[6] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 13–15.

[7] Сайт Центра военно-политических исследований. 09.03.2015 / http://prognoz.eurasian-defence.ru/sites/default/files/source/dap-5.png

[8] См. подробнее: Подберезкин А.И. Развитие основных субъектов международной обстановки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 189–254.

[9] Новые правила или игра без правил? / Доклад международного дискуссионного клуба «Валдай». – М.: 2015. Март. – С. 5.

[10] Верхоянцев А. Приметы третьей мировой войны / Эл. ресурс: «ЦВПИ» / http://eurasian-defence.ru. 2015. 2 марта.