Агратин Е.Г. Типологические особенности пользователей информации // Информационные ресурсы России. – 2017. – №4

УДК 025.21:070.44:316.628

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос изучения пользователей, как важнейшего условия успешной работы различных информационных служб и подчеркивается, что исследование типологии пользователей занимает особое место в таких дисциплинах как книговедение, библиотековедение, информатика и журналистика. В этой области накоплен существенный теоретический и практический опыт, который частично был использован в поисковой базе данных "СКАН" агентства "Интерфакс". Таким образом, делается вывод, что совершенствование информационных служб, в частности, информационно-поисковых баз данных средств массовой информации невозможно без научных исследований типологии пользователей, происхождения, характера и динамики их информационных потребностей.

Ключевые слова: аудитория, классификация, пользователь, потребитель, читатель, типология, поисковая база данных СМИ, поисковая система, информационные потребности, типологическая характеристика.

Abstract. This article examines the issue of studying users as the most important conditions for the successful operation of various information services and emphasizes that the study of typology of users occupied a special place in such disciplines as bibliology, library science, informatics and journalism. In this area, considerable theoretical and practical experience has been accumulated. This experience was partially used in the search database "SCAN" of the Interfax Agency. Thus, it is concluded that the improvement of information services, in particular, the information retrieval databases of mass media is impossible without taking into account scientific research the typology of users, the origin, nature and dynamics of their information needs.

Keywords: Audience, classification, user, consumer, reader, typology, search database media, search engine, information needs, typological characteristics.

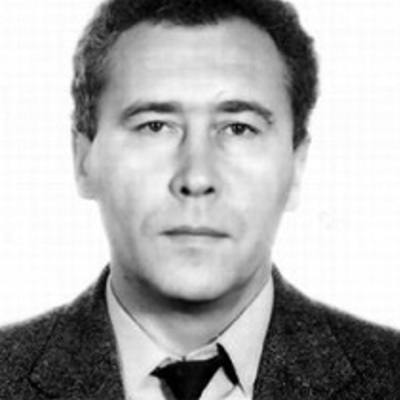

Информационное пространство возникает одновременно

с возникновением у населения информационных

потребностей, интересов, которые формируют спрос на

информацию и тем самым — потенциальную аудиторию [18]

Е.П. Прохоров, социолог и филолог

Изучение пользователей (потребителей информации) является важнейшим условием успешной работы различных информационных служб. В основе такого исследования лежит их типология, занимающая особое место в книговедении, библиотековедении, информатике и журналистике, где накоплен существенный теоретический и практический опыт, который частично можно использовать в данной работе. Основными методами изучения пользователей являются: анализ какого-либо массива данных (анализ информационных запросов или контент-анализ), метод подсчета библиографических ссылок, опрос (анкетирование, интервьюирование, беседа), наблюдение [4].

Предпринимается немало попыток решить проблему типологической характеристики потребителей информации, определить типы их информационных потребностей. К сожалению, ни на практике, ни в теории мы не находим специальных работ по данному вопросу, которые могли бы носить универсальный характер. Тем не менее, имеет смысл рассмотреть основные отечественные и зарубежные исследования по этой проблеме для использования наиболее примечательных и перспективных результатов при изучении типологии пользователей различных информационных служб, в частности, поисковых баз данных средств массовой информации [8].

В книговедении и библиотековедении изучалась такая категория потребителей информации как читатель (пользователь библиотеки). Типология читателей рассматривалась в качестве теоретической и практической основы библиотечного обслуживания. Читатель представлял собой определенный тип человека с точки зрения социально-психологической структуры личности. Согласно терминологическому словарю по библиотечному делу, типология читателей характеризовалась как научная классификация по общности признаков, которая являлась одним из средств их дифференциации и развивалась в двух основных направлениях: с учетом структуры читательских интересов или мотивов чтения, степени читательской активности, начитанности и с учетом особенностей восприятия литературы различных видов и жанров [10].

История изучения и создания типологии читателей занимает достаточно длительный отрезок времени. Первые упоминания о читателях содержат источники, которые относятся по времени к античности, а исследования, посвященные изучению читателей в России, появились в начале XIX в. Учёные искали пути классификации читателей, основываясь на различных типообразующих признаках. Наиболее примечательный вклад в изучение читателей внес Н.А.Рубакин – книговед, библиограф, библиотековед, социолог и публицист. Он впервые изучил читателей с использованием специально разработанной программы и описал результаты в своих научных трудах: «Этюды о русской читающей публике» [20], и «Психология читателя и книги, или библиопсихология» [19]. Им были определены закономерности, действующие в сфере «книга – читатель». В частности, он изучал интересы и желания читателей с учетом социально-экономического положения и психологическим типом читающего, выдвинул идею изучения читателей, принцип подбора подходящих книг на основании определения психического типа читающего, изучения его жизненных условий и экономического положения. Была создана научная теория, изучающая психологию читателя и сделана попытка поставить на научную основу проблему воздействия книги на читателя. Впервые был применен конкретно-социологический метод исследования читателей и чтения, который основывался на умело составленном статистическом материале и вопроснике. Н.А. Рубакин стремился к социальному анализу различных групп читателей, называя условия среды и характер труда одним из важнейших факторов, влияющих на чтение и восприятие прочитанного.

В ХХ веке процесс типологии читателей в России характеризовался многообразием методов, каждый из которых имел свои специфические особенности и подходы. В частности, проводились социологические исследования, где был накоплен богатый эмпирический материал о социально-демографических признаках читателей, возникла идея создания универсальной классификации читателей, которая принадлежала Н.С.Карташову [15]. Он предложил классифицировать читателей по комплексу взаимосвязанных признаков, определяющих наиболее значимые стороны личности читателя: его культурно-технический уровень, характер взаимосвязи читателя и книги в процессе чтения, индивидуально-психологические особенности читателя, характер читательских интересов. Эта идея была подхвачена другими учёными, которые выдвинули дополнительные важные, по их мнению, критерии типологии читателей, в частности, предложили учитывать стадии социализации личности, уровень познавательной деятельности, культуру чтения и пр.

Таким образом, конечной целью универсальной типологии читателей являлся выбор и обоснование типообразующих признаков. При делении читателей на типы учитывались как индивидуальные особенности читателей, так и особенности литературы, механизмы восприятия текста, его понимание. Необходимо отметить, что проблема дифференциации, выделения читательских типов оказалась чрезвычайно сложной и до сих пор не нашла своего полного решения. Создать универсальную классификацию читателей пока не удалось, хотя работы в этом направлении продолжают активно вестись.

По-иному решает дифференциацию потребителей информации И.А. Мохов [15]. Его типология основана на делении читателей-специалистов с учетом профиля их работы и культурно-технического уровня: 1) творцы принципиально нового; 2) читатели, повышающие свой культурно-технический уровень. Такое слишком общее деление явно недостаточно для его практического использования.

Заслуживает внимания и обобщающая типология читателей специальных библиотек, данная Ш.Р. Ранганатаном [1]. Им была выделена следующая категория читателей: 1) основные читатели; 2) управленческий аппарат; 3) специалисты-производственники; 4) специалисты-исследователи; 5) научные сотрудники. В соответствии с этой типологией Ш.Р. Ранганатан предлагает следующую систему информационного и библиотечного обслуживания читателей: первую категорию читателей могут удовлетворить рядовые библиотекари и библиографы, вторую и третью – работники информационных служб, последние две – документалисты высокой квалификации. Система информационного обслуживания, предложенная Ранганатаном, в какой-то степени характерна для сегодняшних информационных служб, в частности, консалтинговых и мониторинговых компаний.

Интересной, на наш взгляд, является типология потребителей информации, которую представляет такой исследователь, как Слэтер [2]. Она во многом схожа с типологией Ранганатана. В ней, в частности, читатели технической библиотеки делятся на несколько категорий, в зависимости от их служебного положения: 1) административно-руководящий персонал; 2) инженерно-технический персонал; 3) научные работники; 4)технические работники без диплома. Кроме этого, автор делит потребителей информации по виду выполняемых ими работ: 1) работники, конструирующие машины, приборы, объекты; 2) работники, выполняющие постоянную, одну и ту же работу. Однако такая типология является слишком широкой, условной и узкоспециализированной, и её весьма сложно применить на практике.

Такой исследователь, как И. Томан [3], решает иначе типологию потребителей информации, деля их по типу и направлению работы организации: 1) сотрудники НИИ, ведущие фундаментальные (теоретические) исследования; 2) сотрудники НИИ, ведущие прикладные исследования; 3) сотрудники КБ и проектных организаций; 4) работники промышленных предприятий, торговли, транспорта. Такая типологическая характеристика потребителей информации представляется наиболее удачной с точки зрения деления потребителей информации по типу и направлению работы. Но, на наш взгляд, необходимо выделять большее число разнообразных признаков, характеризующих состав потребителей информации, и определять среди них наиболее значимые для оценки информационных потребностей.

В работе Л.Л. Попиловой [17] на основе классификации для конкретных условий, предлагается система деления потребителей информации по трем основным признакам: 1) по профессиональной принадлежности; 2) по характеру деятельности; 3) по должностному положению. Такой подход к разработке типологии потребителей информации представляется наиболее верным, но необходимо учитывать, что типология не обязательно может иметь универсальный характер и использоваться при любых условиях.

В настоящее время существуют множество классификаций пользователей сети Интернет, которые также заслуживают внимания, так как мы намерены использовать наиболее примечательные и перспективные результаты таких исследований в данной работе. C точки зрения системного подхода сеть Интернет это определенный тип сложной саморазвивающейся системы, состоящей из разнородных взаимосвязанных элементов и подсистем, свойств и отношений, созданной людьми на основе обратной связи и действующей в определенных границах. Элементы системы Интернет: технические ресурсы, информационные ресурсы, программные ресурсы, технологии, квалифицированные специалисты, энергетические ресурсы и пользователи [12].

Интересной, на наш взгляд, является обзорная статья Е.Ю. Журавлёвой "Основные категории пользователей среды сети Интернет" [13], где автор рассматривает следующие условно называемые основные классификации людей, использующих сеть Интернет: «по степени освоения возможностей, предоставляемых сетью Интернет»; классификация пользователей сети «по половому признаку»; классификацию «по степени влияния в среде сети Интернет»; «юридическая», «экономическая классификация»; дихотомическое деление по степени зависимости от среды сети Интернет; на пользователей, создающих в сети «виртуальные личности» и не создающих их; на состоящих в «виртуальных сообществах» и не состоящих в них.

Опыт классификации пользователей сети Интернет сложно спроецировать на типологию пользователей поисковых баз данных средств массовой информации. В частности, автором были определены закономерности, действующие не в сфере «пользователь – поисковая база данных СМИ – система, которая обеспечивает реализацию функций сбора, обработки, хранения, поиска, выдачи и распространения информации", а "пользователь – сеть Интернет – система, состоящая из разнородных взаимосвязанных элементов: технические, информационные программные ресурсы и технологии". Однако нельзя сбрасывать со счетов, что один из элементов сети Интернет, относящийся к информационным ресурсам – это поисковая база данных СМИ, поэтому классификация пользователей сети Интернет, как самой многочисленной, может получить дальнейшее развитие в сфере закономерностей "пользователь – информационные ресурсы сети Интернет".

В журналистике также делаются попытки типологии пользователей, так как она напрямую связана с проблемой эффективности функционирования СМИ. В роли пользователей выступает аудитория СМИ, которая понимается как совокупность людей, пользующихся и привлекаемых определенным типом средств массовой информации (газетами, радио, телевидением, ресурсами Интернета), либо публика конкретного СМИ (периодического издания, радиостанции, телеканала, интернет-сайта), либо потребители единичного текста или медиатекста (радиопередачи, телепрограммы и т. п.). С точки зрения социологии журналистики, аудитория определяется как совокупность людей – адресатов журналистских произведений, возникающая на основе общности их информационных интересов и потребностей, а также форм, способов и каналов их удовлетворения [18].

Выделяют первичную и вторичную аудиторию. Первичная аудитория – это аудитория, получающая информацию непосредственно из СМИ. Она транслирует полученную из СМИ информацию для тех, кто непосредственно со СМИ не контактировал. Так образуется вторичная аудитория, которая наиболее близка к пользователям поисковых баз данных, где сформированы источники средств массовой информации.

В журналистике наиболее результативными являются исследования аудитории с позиции реально сформировавшихся потребностей, психологической избирательности восприятия и социальной ориентации. При проведении конкретных исследований, учитывая данный фактор, можно говорить о совокупной аудитории, хотя исследователи замечают, что существует массовая и специализированная аудитория. Такое деление вытекает из явления дифференциации информации внутри системы СМИ. В нашем случае наиболее близки социально-психологические характеристики аудитории, к которым, например, социолог И. Н. Блохин относит следующие: демографические (пол, возраст, место жительства, национальность, язык); социально-профессиональные (специализация, род занятий, профессиональный статус, тип предприятия, компании, учреждения, организации); социокультурные (образование, вероисповедание, субкультурные и контркультурные особенности, формы проведения досуга) [11].

Чтобы лучше удовлетворить информационные потребности аудитории необходимо точно понять, к какой категории она себя относит. Мы наблюдаем как бы две категории: одну, для которой информационное сообщение просто нравится и потому интересно, и другую, для которой оно несет информацию, связанную с профессионально-должностной или общественно-политической и социальной ролью. Поэтому так необходима типология аудитории, глубокий анализ её ролевой деятельности.

В нашем исследовании речь идёт о пользователях информационных служб, в частности, информационно-поисковых баз данных средств массовой информации с типологической точки зрения, которая позволяет раскрыть особенности потребителей информации посредством выделения их характерных признаков. В данном случае под пользователем будем понимать субъекта, который пользуется информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника, в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации, либо их нарушением [14]. Под поисковой базой данных СМИ будем понимать систему, которая обеспечивает реализацию функций сбора, обработки, хранения, поиска, выдачи и распространения информации [6].

К наиболее заметным поисковым базам данных СМИ относятся: "Интегрум" (http://integrum.ru), "Медиалогия" (http://www.mlg.ru), "Публичная библиотека" (http://public.ru) и "Система комплексного анализа новостей (СКАН)" (http://scan-interfax.ru). Они содержат полные тексты газетной и журнальной периодики, новости информационных агентств, материалы интернет-изданий, мониторинг прессы и теле-радиоэфира России, СНГ, Ближнего и Дальнего Зарубежья, биографии общественных и политических деятелей, краткие сведения о компаниях.

Среди клиентов компании "Интегрум" (http://integrum.ru) – крупные промышленные предприятия и частные лица, инвестиционные компании и банки, спецслужбы и органы власти, политические и аналитические структуры, СМИ и библиотеки, юридические, консультационные и PR-агентства.

С "Медиалогией" (http://www.mlg.ru) работают пресс-службы публичных коммерческих организаций и государственных учреждений, библиотеки, банки, инвестиционные, консалтинговые, страховые и PR-компании.

Среди клиентов «Публичной Библиотеки» (http://public.ru) – пресс-службы, аналитические подразделения коммерческих организаций и государственных учреждений, PR-компании и группы мониторинга СМИ, маркетинговые агентства и консалтинговые компании, библиотеки.

Основные категории пользователей базы данных "СКАН" (http://scan.interfax.ru), аббревиатура которой расшифровывается как "Система комплексного анализа новостей" – это руководство государственных учреждений и компаний, специалисты в области массовых коммуникаций, PR, мониторинга и информационно-аналитической деятельности, банков и банковского дела, страхования, инвестиций, маркетинга и средств массовой информации [7].

Для всех баз данных в целом характерна идентичность формирования фондов по типам и видам источников, их географическому, тематическому и хронологическому охвату, по методам сбора, обработки и хранения источников, а также категорий пользователей [6].

Созданию информационно-поисковой базы данных «СКАН» предшествовал ряд основных подготовительных работ, в частности, типология пользователей и определение их информационных потребностей (ИП). Одна из центральных проблем изучения ИП пользователей – рациональная методология. Оптимально лишь комплексное использование методов, которое только и может дать наибольший эффект. Наиболее эффективны здесь методы конкретно-социологических исследований. Отдано предпочтение таким методам, как беседа, интервью и наблюдение. Важным являлось тестирование поисковой базы данных потенциальными пользователями.

Была предпринята попытка решить проблему типологической характеристики пользователей информации и типы их информационных потребностей. В нашем случае, для решения этой задачи, использовалась совокупность признаков, образующих устойчивый тип потребителя и типы его информационных потребностей. В частности, признаками служили общественная, социальная и демографическая принадлежность, специализация, область деятельности, должность, опыт работы (Таблица 1.). В первую очередь исследование информационных потребностей пользователей проводилась на имеющихся подписчиках Международной информационной группы «Интерфакс» как потенциальных клиентах базы данных «СКАН».

Среди многих тысяч клиентов «Интерфакса» – ведущие российские и зарубежные средства массовой информации, государственные и правительственные структуры, крупнейшие банки, корпорации, инвестиционные компании и фонды по всему миру. Существенную пользу принес тестовый доступ к системе «СКАН», который позволил собрать большое количество откликов и пожеланий потенциальных подписчиков. В период тестового доступа к базе данных «СКАН» ею воспользовались более 300 корпоративных клиентов группы компаний Интерфакс. В результате были определены основные категории пользователей – это руководство компаний, специалисты в области массовых коммуникаций, PR и информационно-аналитической деятельности, банков и банковского дела, инвестиций, маркетинга и средств массовой информации.

Типология пользователей и исследование их информационных потребностей позволило установить предпочтения в источниках, их тематические, хронологические, территориальные границы и периодичность. Предварительный доступ потенциальных пользователей к поисковой базе данных "СКАН" дал возможность оценить реальные потребности в информации, определить эффективность системы с точки зрения ее поисковых возможностей, встроенного аналитического модуля, степень наглядности представления результатов поиска и много другое.

Таблица 1.

|

Общественная и социальная принадлежность |

Специализация |

Область деятельности |

Должность |

Опыт работы |

Демографическая принадлежность |

|

Государственная организация |

Бизнес-аналитика, финансы |

Общественно-политическая |

Руководитель компании |

1-3 года |

Страна |

|

Бизнес |

Консалтинг |

Финансово-экономическая |

Руководитель подразделения |

5-10 лет |

Область |

|

Промышленность |

PR и реклама |

Отраслевая |

Рядовой сотрудник |

Более 10 лет |

Город |

|

Общественная организация |

Безопасность бизнеса |

Государственное управление |

Администратор |

|

Другое |

|

СМИ |

Журналистика |

Другое |

Секретарь |

|

|

|

Другое |

Законодательство и юриспруденция |

|

Другое |

|

|

|

|

Культура |

|

|

|

|

|

|

Медицина |

|

|

|

|

|

|

Образование |

|

|

|

|

|

|

Религия |

|

|

|

|

|

|

Культура |

|

|

|

|

|

|

Торговля |

|

|

|

|

|

|

Туризм |

|

|

|

|

|

|

Промышленное производство |

|

|

|

|

|

|

Другое |

|

|

|

|

Исходя из критического переосмысления опубликованных работ по типологии пользователей информации, следует отметить, что исследователи дифференцируют потребителей по нескольким признакам. Такой подход является правильным. Однако необходимо учитывать основные объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование и развитие информационных потребностей. Под первыми понимаются, с одной стороны, социально-общественные факторы, с другой – производственные. Последние связаны со специфическими особенностями той организации, к которой пользователь имеет непосредственное отношение. Второй фактор (субъективный) носит личностный характер, и отражает цели и задачи конкретного производства. Рассмотренные выше факторы действуют на пользователя не изолированно каждый сам по себе, а комплексно. Они неразрывно и тесно взаимодействуют между собой, оказывают друг на друга определенное взаимовлияние, на основе чего в конечном итоге и появляется возможность представить полную и объективную картину информационных потребностей пользователей поисковой базы данных СМИ, что и было предпринято в данной работе.

ЛИТЕРАТУРА: